内容摘要:本文针对当下美术史研究在跨界和开拓中出现的重历史轻审美并与相关学科趋同的问题,从20世纪以来中国美术史学科及其成立发展的历史背景与时代需要着眼,尤其是从承载的美育使命,担负为美术理论建构提供历史依据的任务方面,论述了中国美术史学科与美术本体无法割舍的密切关系。就学科任务、学科对象、学术方法,特别是视觉图像与风格形式问题,分析了传统美术史和新潮美术史的不同,提出了理应重视美术本体的看法。主张既研究历史中的美术,也研究美术的历史,使学科在传统美术史与新潮美术史的张力中发展,但强调传统美术史须力避固步自封,新潮美术史须防止风筝断线。

关键词:美术史学 美术本体 美育 美术理论 风格

新世纪初以来,具有语言学、思想史、人类学、考古学、知识考古学等学科背景的学者进入美术史研究领域,带来了相关学科的理论和方法,在学科的跨界与交叉中,推动了美术史研究的演变,拓宽了研究的对象,扩大了研究的范围,丰富了关注的角度,尝试了新的方法,提出和解决了新的问题,逐渐由冷门变成显学。然而,也存在令人担忧之处,比如加强了历史人文,弱化了艺术审美。以致有人说,美术史学正在成为一个以视觉形象为中心的各种学术兴趣和研究方法的交汇之地和互动场所。所以,怎样看待美术史学科与美术本体的关系,值得加以讨论。

自中国美术史学科创立,学科的任务就密切联系着美术理论的建设,在中国美术家协会中,美术史学人被视为理论工作者。在近年的学科目录中,美术史列为“美术学”之下的八个子方向之一,而且与美术理论结合在一起,称为“美术史论”,实际在很大程度上是把美术史研究看成当代美术理论建构的历史依据。事实上,中国的美术史尽管研究的是史,是发展脉络,但思考的问题、探讨的规律、总结的经验,都是理论性的,比如美术创作的源与流,美术语言的长处和局限,美术作品的风格与意涵、内容与形式等等,方方面面,莫不如此。

由于美术史研究与美术本体的密不可分,所以我国第一个培养专业人才的美术史系就设在中央美术学院。20世纪80年代中期,美国的高居翰曾对中国的美术史系何以没有像西方一样设在综合大学而设在美术学院表示诧异和不解。但情况至今在本质上并无改变,全国的美术史系或美术学系,不仅遍及八大美院,也进入了综合大学的美术学院或艺术学院,尽管有几家美术学院把美术史系设在二级学院人文学院之下,仍然反映了美术事业和美术教育事业对美术史的需要,而美术学院也具备了美术史系师生熟悉美术本体的有利条件。

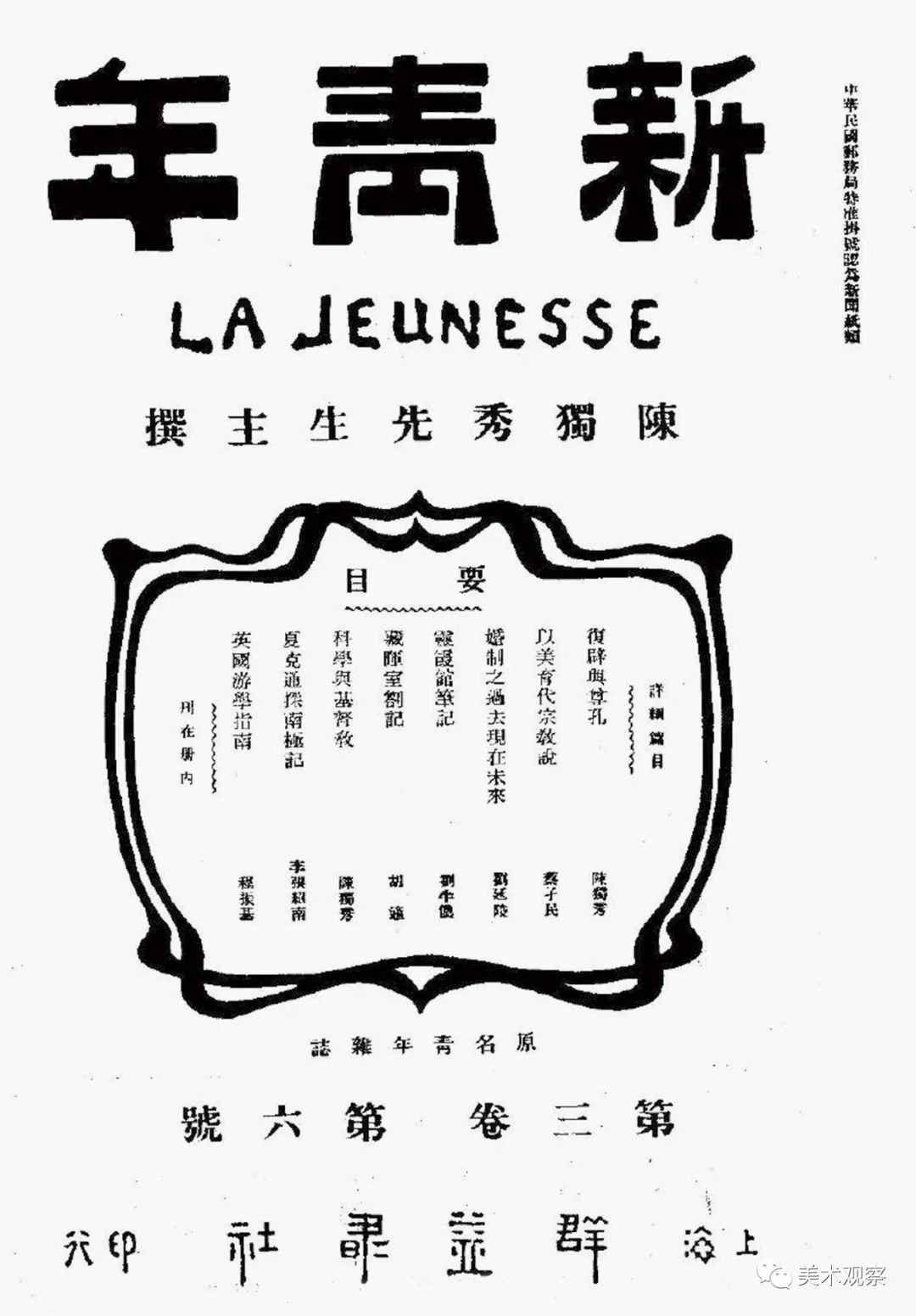

蔡元培《以美育代宗教说》,载于《新青年》1917年第三卷第六号

20世纪以来,美术史研究对美术本体的重视,还在于美育的使命。新文化运动中,蔡元培主张科学与艺术并重,呼吁“文化运动不要忘了美育”,提倡“以美育代宗教”,指出“美育之目的,在于陶冶活泼敏锐之性灵,养成高尚纯洁之人格”。并且写美术史文章,身体力行地把美术史纳入“美育”范畴。1947年,清华大学梁思成、邓以蛰和陈梦家三位教授向校长提交的《设立艺术(史)系及研究室计划书》也明确提出,“在校内使一般学生同受中国艺术之熏陶,知所以保存与敬重固有之文物”,突出的还是美育的陶冶作用。

美术的熏陶,可以通过实践,更多通过鉴赏,鉴赏则有赖于美术史的研究。每件美术作品,作为美术家个性化的创造,表现的都是生命的体验,都是审美感情的升华,它不同于一般的史料,更非不具备审美品质的视觉对象,因此,可以担负一般历史学不见得能承担的美育任务。如果说用美术研究历史是为了“究天人之际,通古今之变”,那么研究美术的历史,还可以“为天地立心,为生民立命”,安顿精神,提升心灵,实现人文关怀,发挥美术史作为人文学科的本质功能。

美术史的学科对象,在传统美术史中主要是绘画、雕塑、建筑、工艺与书法,是有审美价值的美术。在新潮美术史中,已延伸到舆图、符箓、工具、商标、广告、摄影、电影、电视等更为广阔的可视领域,其中包括没有审美价值的视觉对象。因此可以说,新潮美术史既包含了本来意义的美术史的发展,也包含了其他的已有或正在生成的某种新的学科史。学科的发展,一个是越分越细,增加新的学科,再一个是在学科交叉中产生新的学科。既然有学科之别,术业则应有专攻,学科对象也有所不同。王朝闻先生就明确指出,作为审美对象的美术品及其理论是美术史的对象,作为观念符号的形象,不是美术史的对象。

前人曰,观史知今,当思进退。20世纪90年代,在王伯敏前辈的点拨下,我开始关注20世纪的美术学术史,持续至今。我感到,历史的经验和当下的问题都启示我们,域外学术的引进,总要结合中国实际,美术史学科的拓展与跨界,都不能脱离美术本体。如果把一种新的理论方法脱离实际当成教条,不考虑其适应性,就不是丰富了研究的工具,而是给自己套上了枷锁。当下,从整个社科人文学科的视野看问题,应提倡研究历史中的美术和研究美术的历史的互动,保持传统美术史和新潮美术史之间的张力,二者也都要扬长补短,前者要避免固步自封,后者要防止风筝断线。

薛永年 中央美术学院教授、上海美术学院特聘教授

(本文原载《美术观察》2020年第10期)