李晓松的山水画从元人入手,上溯宋人,这并不奇怪。《芥子园画传》和清初“四王”、明代吴门诸家,现在通常被视为学山水画的易入之阶,却非取法的上选。宋元是山水画程式的形成与完善阶段,山水学宋元,就像书法学魏晋一样,“取法乎上”,这已经成为当今山水画家的共识。但是后来是否“仅得其中”,则要看各人的修为,从师法传统到超越程式,从师法自然到创造艺术,既是一个“积劫苦修”的过程,也需要“一超直入”的飞跃,而这飞跃的动力,又是来自长年累月的研究传统、深入自然,以及对艺术本体的深刻体认,更离不开对技法语言的反复练习。李晓松就是这样一位成功者,他来自绘画氛围浓厚的山东淄博,但当地并不以山水画传统著称,他也没有家学,甚至没有念过美术学院中国画系,却痴迷于传统绘画中难度最高的山水一道,靠着自学打下了扎实的基础,后来曾先后入北京画院王文芳工作室,龙瑞首届高研班、课题班深造,从名师那里吸取了艺术营养。但他还有一批隐身的名师,就是古代大师,通过精勤读画,手摹心追,他似乎时时得到古人的示范和提点。这类似于书法中的“读帖”,这是“临帖”之后的一个高级训练阶段,也是改“手临”为“目临”,使学习者对传统能达到遗形取神的境界。读画是李晓松多年养成的习惯,是他创作中连接写生和写意的桥梁,也使他的作品在视觉张力之外还充满了耐读耐品的笔墨韵味。清初书法大师王铎曾有“一日临帖,一日应需索”的说法,师古与创新交替进行,互为借力,李晓松也是深得其中三昧的。

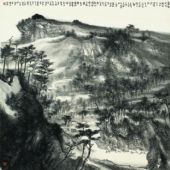

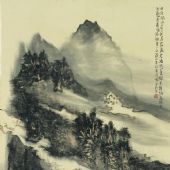

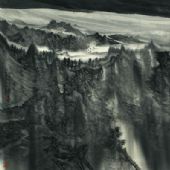

李晓松山水画的整体面貌与当今山水画坛的主流风格密切相关,这种主流风格以笔墨湿重、用笔繁密、构图充塞为特征,可以概括为黑、密、满,其源头可以上溯到黄宾虹和李可染,再向前则援引清初的龚贤的“积墨法”与石涛的长皴密点画法为资源,对传统笔墨有明显的解构意图,而将画面构成与视觉张力放在更优先的地位。作为一名活动在北方的当代画家,要完全摆脱这种主流风格的影响很难,可贵的是李晓松在此前提下仍然逐渐形成了自己的形式要素与意涵表达,进而在语言上对它进行了改造和提高。这些改变看起来并不大,但要做到又谈何容易。近一百多年来,甚至近三百年来,山水画一直是创新的难点,虽然前贤做了多方面的努力,包括在前卫方向做了大胆的尝试,但是传统笔墨的强大与完善总是令人无法摆脱它的影响,近十余年来的传统回潮、经典回放之风,更是让越来越多的人重拾对它的兴趣。李晓松不是一个追随潮流的人,早在传统还很寂寞的年代他已经折服于其魅力,默默地下功夫钻研,同时善于利用现代中国画的写生采风手段,十几年如一日地积累着,耐心等待自己的内心诉求与手下功夫逐渐统一起来,形成自然流露的艺术个性。

与上述主流风格同时并存的,在江南还存在着一种更为传统的风格面貌,更多地以“四王”笔墨构建简化的画境。在海量资源都向首都集中的当下,这种风格不能不被界定为一种地方风格,本文并不想采用这种不公平的指称方式,为了叙述方便起见,兹将上述“主流风格”与“地方风格”分别称为当下的“北派”与“南派”山水。北派雄浑质实,长于表达儒家进取之志,南派幽远空灵,善于传达老庄恬退之心。北派重墨,画面饱满,讲究构成,长于造境,南派重水,画面疏空,讲究留白,善于表达文人雅趣。了解了这一背景,再看李晓松的画,就会发现他的“变”就在于立足北派,又吸收了南派的水法与留白。他在水墨中兑入更多南派习用的花青而不采用北派习用的广告黑,还把画面的情绪基调调低了一个八度,使自己从人到画都更像一位传统文人。通过精细多变的留白他克服了北派通行的臃肿迫塞之弊,通过变换无穷的造景、宏大得近乎豪华的画面,他又克服了南派的平淡单薄之病,画风兼融南北之长,既有北派之浑厚,意境阔大,山水雄丽,又有南方之清润,笔墨精致,意趣深远。正像古人总结的那样,有北派之雄而去其犷,有南派之秀而去其纤。

如果李晓松在南北两所美术学院都学习过,取得这样的成绩就不奇怪,但是恰好他完全没有这样的学习经历,就不能不令人刮目相看,可以想见他曾经付出过多少求索的努力和训练的刻苦,他需要有比在校学子更为开阔的眼界,经过更多反复比较后再选择自己要吸收的传统。他曾经用过三个斋馆号:先是“习苦斋”,其后是“敬贤斋”,以及现在的“清卧居”,这反映了他对传统、对前贤的态度从诚惶诚恐到坦然面对,也是他的自信不断增强的过程。

他的幽深画境与其中的荒寒落寞之致,常常令人联想到龚贤,一位在金陵清凉山卖画课徒的明遗民。龚贤的积墨法颇为画坛后学所称道,他画中极致浓重的墨气水湿与巧妙的少量留白也传达了抑郁的心境,并被一些海外美术史家解读为非现实的鬼魅之境。但是当文人龚贤成了职业画家,也难免有快速而单薄的应付之作,这种应付习气在今日的学龚之派中演变为大片的涂染。李晓松当然也会涂染,但只用于圆光小品,他的“笨拙”而高明之处在对大画反倒不惜力不惜时,一笔笔皴线老老实实的画去,速度也不紧不慢,宋元的高古感,文人的悠闲感,正在这种“笨”与“慢”中一点点地呈示出来,而画之耐看,也在于这一笔笔中流露出来的作者的手艺与心境。对语言与技巧的持续深入的讲究,是一切专业的立根之基,形而上的情感与思想表达,都必须通过这些形而下的视觉手段来实现。他只画山水,没有太多画语画论,没有众多耀眼的头衔,也不搞抛头露面的自我宣传,只是安安静静地做好自己本分的事。这一点本来正常,于今却成了可贵的品质。

本文题目“溪山无尽”正是龚贤曾经画过的、在明末清初相当流行的一个画题。住在大城市里的李晓松傍晚休息时经常会盯着画室落地窗外的绿地发呆或者冥想,并且希望远处碍眼的高楼消失。他想表达的情绪与古代画家具有高度的一致性。不过基于美术史学者的看法,与大多数画家的历史想象不同,山水画从来就是一种城市艺术,它的发轫、发展与发达,与中国古代的“城市化”进程完全同步,并在城市商业经济鼎盛的晚明与晚清达到最高峰,今天当然是进入了一个新的高潮。虽然所有的山水画家都宣称师法自然是如何重要,但是消费他们作品的市场在城市,越是与自然隔绝的城市与群体,越是有强烈的山水画消费需求。这种消费需求,既要求装堂饰壁的视觉效果,如杜甫诗中所写的“堂上不合生枫树”、“挂君高堂之素壁”,也需要案头把玩的心理效果,能令人“思接天地,心游万仞”。因此,理想的山水大画,既要有总体性的视觉冲击力,格局要大,景物要丰富,也要有耐品耐看的笔墨细节,沉得下来,深入得进去,并且还要有丰富的画外之意,味外之象,使观者的审美感受不限于眼前的一幅画面,而能获得对自然实景以及意境心象的丰富联想,甚至从中体味出人生的高华境界。李晓松的山水大画做到了这一点。

除此之外他还有一批金笺小画,都画在满地洒金的圆光上,这种预制好的金笺纸板圆光现在非常流行,不同的画家能营造出截然不同的意象。李晓松在小画中运用非常简率的笔墨,表达了极为高古荒寒的效果,与材料的华丽感形成一种尖锐的对比。这些画有很好的把玩效果,也更便于我们从中读到他的性情。

我国山水画已有近两千年的历史,经典汗牛充栋,欲求新意突破,难度不小。近代大师如吴昌硕、齐白石等,亦仅能以墨戏出之,傅抱石、潘天寿、李可染等,则借助外来元素改造传统。李晓松的道路,则是从新学入手,回归旧学,切入传统,迎难而上。他选择这条道路可能出于因缘际会,并在走到每一个关键节点时听从艺术本体与自己内心的召唤。但在这条道路上的每一步他都能体会到其中艰苦,没有过人的兴趣与热爱支撑,断不能以苦为乐,坚持跋涉至今,从中自可见其过人之心性、过人之毅力,以及过人之自信。溪山无尽,前路何极,沉醉林泉的人不以跋涉为苦,经过曲折幽深,前方必然还会有豁然开朗的惊喜。