魏广君是业内公认的全才型艺术家。他首先是一位文人和书法家,兼作篆刻,绘画和史论研究皆从此生发而出。他承续了古代文人诗书画印“四绝”的文脉,以一个“戾家”的姿态生活在这个扰攘的都市。其实他的性情更像一个古代豪侠,2001年他曾作过一首颇有李太白之风的自题《梅花图》诗:“宝剑值千金,曾将此生死,不知燕赵间,何日得知已。相期心愈烦,但闻击筑吟。怀恩在一饭,不用酒杯深。”内心对自由的渴慕,只能通过艺术创作来表达和抒发,而酒是他创作的良伴与恩物。

他自幼学习书法,青年时期就参加过河南省第二届墨海弄潮展,并在“第二届中原书法大赛”中获得一等奖,二十五岁时就加入了中国书协。他曾说:“我学书法像球体在滚动,在不断地碰撞、反弹中度过,是在学习、反思这种曲折的线上走着。”取法的主途跨越民间和经典两极,“以民间书法为骨体,以经典为血肉,以六朝为骨体,以明清为血肉”(王朝宾语)。他学过颜体、魏碑,又爱慕徐文长、黄道周、王铎、倪元璐等明末草书名家,在各种书体中,他最擅长的也是草书,他的草书的艺术效果,正如朱明所说,“这是一个充满动感与张力的生命整体,有凝滞,有喷涌,有沉郁顿挫,有飞扬飘逸。线条内部相互激荡、渗透,俨然为一生命空间,如同音乐内质的生命俯仰。使我不自觉想起了孙过庭的一句话:‘象八音之迭起。’”更可贵的是,“在这宕逸、恢宏之中有一股儒雅、从容的‘静气’”。可以想见,他在创作中是把纸上的书法作品当成一个有生命力与个性的人来对待,在人书合一的过程中也把自己的性情真实地投射其中。

他对篆刻用力尤深,个人面貌最为突出。他以汉印筑基,吸收战国古玺文,下推至清代“浙派”丁敬、蒋仁等人和赵之谦的印风,高古险峻,起伏跌宕,但并不刻意制造残破和古拙,章法于巧思中求平正,刀法于自然中求天真。如一方很少为人注意的小印“沙莎”,这两个字如果平列的话会变成曲线图案,他将“沙”字易为上下结构,三点水在上,“莎”字中的“沙”部分则左右易位,三点水居于印章中间,笔画于婉曲中略见锋棱,于印主姓名的柔弱感中显出几分骨力。他还将别人偶作装饰书法使用的鸟虫篆引入刀下,并去除其中的纤细装饰味,以书写的笔性和切削的刀味,刻出一种阳刚之美。鸟虫篆本是铸金之文,移之于石,以石之棱角易金之光洁,庶几近乎。他编过一部《古印精粹》,以采择精良而为治印同道所称誉,从中可以看出他对印学传统下过很大的研究工夫。

他的绘画可以说是自学成才的。少年时期从临摹《芥子园画谱》入手,后来得到过许多老师的指点和帮助,但并没有长期追随一家的师徒授受,甚至没有上过名家主持的进修班,而是一直靠古人的书帖、画册来学习传统。这种背景使他选择传统时既会优先考虑与自己个性的契合程度,也会有意无意地偏向于文人画的“戾家”传统而避免陷入“行家”过于严密的技法体系。然而他的创作领域兼跨山水、花鸟、墨竹,技法兼能水墨、青绿,皆具自家面目,反映了他过人的才华、勤奋与能力。

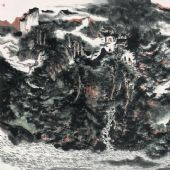

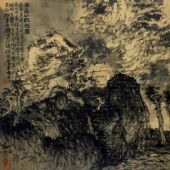

他吸收的山水画传统来自文人画图式较为成熟时期的元人高克恭、王蒙,清初的担当、四僧、龚贤,现代的黄宾虹、陆俨少等人。在他的笔下,严整细密处可以看到王蒙、石涛的影子,疏放自如时则仿佛担当、髡残笔意。他虽然绍述“南宗”,笔法也无非勾皴染点擦,但更多地开发“南宗”不太重视的侧锋技法,甚至非常大胆地作“乱头粗服”,但又通过控制行笔速度来消解霸悍之气。他认为“北方的中国画,在用线上,灵性不如南方,而南方的绘画线条,又不如北方的朴茂”,他首先从画法上下功夫,以求融南北之长,成一家之体。

在材料上,他很少用生纸做画,而偏爱半生纸、皮纸和毛边纸,有时还用不吸水的金笺,设色或用浅绛,或用青绿,都淡雅温润,决无“火气”,近三十年来“新文人画”喜用的西洋色彩完全不见踪影,而他自己也宣称和“新文人画”毫无关系。他画青绿山水虽然是“不可避免地受现代和当代艺术的影响,就想在形式上突破一下”,但又拒绝以西方现代艺术来改造中国画传统形式,认为“中国书画的前卫艺术,之所以未被人们所普遍理解,首先是在借鉴西方艺术观念上,存在很大程度的认识上的不成熟”,“中国画的当代语境,一直是紧贴着传统,胶着当代人文环境和精神,被不断被置换出新的艺术语境”。反映在实践上,他使用大量的水墨画笔法降低了青绿设色的比重,金碧设色更是仅作少量点缀,把一种装饰性的传统画法变成了文人化的小写意画法,这是传统中出新的办法。

他的风格成型之路是传统而又平正大气的,正如李世南先生所说,“在很多人刻意地创造自己的符号和图式的情况下,广君的个人语言是自然形成的”,“广君的画是写出来的,……直观地讲,他是在挥写的过程中完成画的”,“他的性情完全是天真烂漫表露无遗的,广君的画见善于多变,多变也说明他是艺术家中的性情中人。”

游离于学院教育之外,也使他的山水强调师法传统和因心造境,而非外出写生,他认为“境界高的东西是非常理性的,写生对自然山水的一再追述和描写,一不留神是会陷入了一种误区、一种被动的约束”,虽然“每每地在眼前幻化出自己附于山、融于水的异样情景。每每地感觉到一种自我超越的力量”,“然而,每当我动笔写生,就完蛋。因为我眼中本是很有活力的山水,都变成了‘结构’性的形与态”,结果游山玩水对于他来说主要是一种精神放风,而非艺术采风(虽然山水游观还是会不自觉地渗入笔下)。

那么图式创造从何而来呢?他自述:“坦白讲我自画画开始,至今从未勾过稿子,一气下来的,画的过程中间会将各时期传统经典作品中好玩的画式、局部抓进来,抟巴抟巴,揉进自己的画面。”这与他学书的“球体滚动法”异曲而同工。这种创作状态很接近明清逸品画家,这也是他的艺术被称为“当代逸品”的主要原因。不过,这种方法在案头小品中易见真淳与才气,但运用于大幅山水画却很难件件成功。正如书法中的小字和大字作法不同,绘画的小幅和大幅也是由量变而质变的关系。大幅画不但对作者的想象力、控制力乃至精力、体力状态,甚至时间管理都提出了更高的要求,而且技法上更讲究事先的设计筹画,过程中更讲究“积”和“做”,在任才使气的过程中要不断地考虑到全局。虽然广君的大画意境幽深,笔墨老辣,但他仍然能从很多即兴式创作中捉出不少遗憾,我也认为这恰好意味着在这一领域他还有相当的开拓发展空间。

他此番展示的花鸟画作品不多,但他的花鸟画风格变化之大超过山水画。在大写意的范畴之内,有的出之以王雪涛的娟秀雅丽,更多的则是蒲华的乱头粗服,似乎愿在其中更多地抒发性情中不羁的一面。而更为单纯的墨竹一科,却能寄寓更为丰富的意蕴:既是以书入画的才情挥洒,也是托物言志的君子比德,既有在极简的景物中的抽象笔墨符号,也有身与竹化的清风徐来意境……

他大学学的是中文,青少年时代好写现代诗,很早就参加了作家协会,援笔为文,倚马可待,时作韵文画跋,亦清新可喜,他的风格因而也更多了些文学意境和主观色彩,取意“文人情怀”,追求“渊雅、宽博、厚重、充满崇高感,一定要传达出自己对人生命意义的一种大关怀”,但在起点和目标之间漫长的道路是由具体的技法和章法铺就的,这方面他反而谈得不多。他谈到画中的一些造景元素,云能对画面的协调和完整起很大的作用,水则要依附于山和云的形来色形,又说他不喜欢用线勾云、不喜欢画网纹水,而喜欢用留白和染底反衬法来表现云和水,但所论仅此而已。

他在研究生阶段学习美术史论,但对热闹的评论界保持着清醒的观照。他更喜欢埋下头来整理和研究古代名家名作,曾参编《中国汉隶大辞典》,于字体流变颇有心得,还编著过《中国碑刻书法丛书》(汉隶全编六卷本)、《中国当代书画名家文献研究丛书》七卷本、《康有为广艺舟双辑》、《康有为书法菁华》等大部头著作,虽然有些后来未能正式出版,然其用力之勤、专研之深,都令人叹服,通过这些系统研究,他对传统的认识不断地深入。他与同道的文字交流也很多,融文心画眼而成一家之言。

广君生于河南郑州,青少年时期求学和踏入艺坛也是从河南开始的,不过其祖籍在豫南的信阳湟川,其地近湖北,在东周和秦汉时期属于楚文化圈,他也自称“楚人”。在他的艺术尤其是篆刻、草书和山水中,时时可以感受到东周秦汉的古雅奇伟、楚艺术的瑰丽甚至诡谲。他身上有中原文化宽博的特征,抱持一颗平常心,恬淡不争名利,但也有楚狂接舆般的放诞,交友也颇具古风,热情豪爽,而又性情真淳,直言不讳,靠人格魅力和才华交结了一大批师友。齐白石先生曾有题画句云“画者工之余,诗者睡之余,寿者劫之余”,广君借其意自题“画者酒之余,诗者性之余,文者友之余”。他原先常用的斋馆号是“率真堂”,2000年改号“抟庐”,后来并用以命名北京的新居。这个别号的本意是揉和各种艺术和各种传统,进而自成一家,由博而求专,同时也微妙地传达了不立崖岸、涵虚浑化的处世观,借用了同样源于楚文化的道家思想资源。正像他自己说的,人要“适应这个社会,社会怎么会去适应某个人呢?但是自己的内心要葆有一种自由,一片干净的田野,这样能帮助你逐渐走向丰满和圆融”。