在某种意义上,二十世纪中国山水画最为鲜明的衍变,是从笔墨个性到图式个性、形式个性的转型,其间贯穿古今不曾易改的是对于造化境界与个人意趣的追求。这种转型的背后,有现代人对于山水自然乃至山水文化的新近理解,也有时代风貌与信息传播的推波助澜。由此,图式风格的个性化趋向,常常成为分辨不同山水画风与审美趣味的重要依据。在当代中国画坛,姚鸣京先生的山水画,即十分典型的呈现出这种气象。山水画创作、教学与研究对于他而言,既是观察自然万物、认识世界的通道,更是直面内心、修禅悟道的方式,以至其画中山水之间,也蕴涵着如其人一般的性情格趣,澄明而热忱,真挚而达观。

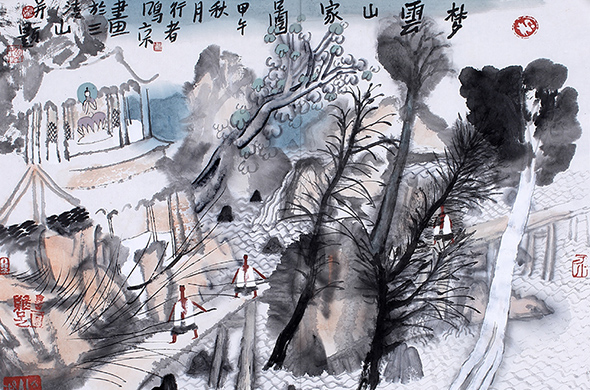

对于丘壑与图式的融创,将山、云、树、石、木桥、屋舍、佛塔等自然元素与人文符码进行空间的交错、重构与化合,常常是姚鸣京山水画最为凸显的特点。这种借由山水图式而完成的对于理性时空的打散重组式的省思,及其对于传统笔墨表现力的释放,更像是对于一种审美与思维惯性的“破”,和对于某种陷入玄虚化的经验的反拨。无论在画面构成层面还是在其个人风格的形成过程中,姚鸣京山水画都呈现出“破”与“立”两种力量的聚合,自其在上世纪80、90年代创作的早期小品,到近年来完成的山水巨构,皆能见到愈发强烈的形式构成因素及超现实风格取向,更展现了画家不断蜕变与积淀的心路历程。

悟“相”之思

如何解决造化与心源的互化相生,自古以来是摆在所有山水画家面前的课题。在姚鸣京山水画的创作过程中,直面自然的写生不仅作为一种转换方式,更重要的是作为一种验证方式,在接受取舍历代山水传统的同时,又承纳化解面对自然造化的原始形态的感奋,并直接指向画家主体对于山水梦境的一往情深。如其本人所说,“如果一味传承古人的精华,那只能证明古人的伟大,这是盗用古人的智慧、画法。”通过写生与创作,促进对于传统笔墨的深入理解与创造性延展发挥,进而将古代山水传统的意象造境与半抽象山水样式提炼出来,成为他一直以来的艺术追求。在实现这一目标的过程中,既有前代名师大家的濡染影响,亦有其自身积极革变的驱动。

在与前代大家的文脉关系上,姚鸣京山水画的精神性格很大程度上源自于二十世纪山水画大家李可染对于山水实境的创作式写生,及其对于“写”之特性的强化。在新中国山水画发展史上,正是李可染突破开创了中国传统山水画的新格局,尤其在50年代以后的作品中,借助于写生塑造新的山水意象,由线性笔墨结构变为团块性笔墨结构,形成整体单纯而蕴涵丰富、清整而浑厚的艺术风格。在摄取李家山水精神气质的同时,姚鸣京在创作手法上汲取了卢沉水墨构成的图式性格,并进一步强化山水树石造型的视觉张力,由此探寻到一条将心象印迹有机转换为视觉图像的方法。对于这种艺术探索,卢沉先生曾撰文直言“很欣赏他这种面对自然不为物役的艺术气质”,这一方面指出了姚鸣京山水画对于物“形”的辩证理解与处理方式,另一方面也肯定了其敢于以“我”的姿态叙写自然造化的自信与勇气。

事实上,在主体“我”与客体“物”之关系的理解问题上,除了既往传统积淀与师道承传,对于姚鸣京山水画产生更深影响的是佛教思想与禅宗精神。自上世纪90年代中期开始,父亲的去世使他对于个体生命与外在世界产生了更为真切的体悟,他开始以“信士”自持,通过打坐、吃素的日常修行来践行禅念,《五灯会元》、《六祖坛经》等禅宗经典的思想也对其绘画创作影响至深。自此,姚鸣京山水画风从早期的浓重繁复向清简明朗转变,他开始反省画家主体对于外在表象的过于执着,而更为向往董其昌所提出的“胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,成立鄞鄂,随手写来,皆为山水传神”的澄明之境。

《金刚经》中有四相之说,曰“无人相,无我相,无众生相,无寿者相”,对于艺术而言,以“相”来暗示一种无我的态度,“相”即意味着形相或状态;在人的主体精神意识层面,“相”即是“想”,是人的意识对事物的某种反映,也可指人的主体对外在世界的相状摹写。明人冯梦龙《醒世恒言》亦曾言:“世人大多眼孔浅显,只见皮相,未见骨相。”在对于自然造化的虚实、有无范畴的理解与表现层面,姚鸣京常常借山水画创作,以实有的、变幻的“形”来超越自然的“皮相”,以揭示山水造化的“相外之相”,或者说以个性化的、具体的山水图式,来实现对于“空无”的图像化反思。

这种省思与回应具体聚焦于创作中,依然可以归结到画家对笔墨“内力”的认知与发掘。正如姚鸣京对于笔墨的理解与阐发:“笔墨不应简单地成为描绘我们日常生活万象、万物、自然的外在质地与形象的自然属性。笔墨追索的应该是‘那个不可视的世界’。是灵性的雷达,始终捕捉的是心灵的内在的‘以心造象’、‘以形写神’。”由是,他将山水画创作视为一种承载着更高精神使命的行为,同时也通过这种方式,展开了对于“可视”的视觉经验本身的反思。他还将笔墨锤炼看作是种子入土,“任天地日月的精华灵气自然而然地造就、呵护、静修、滋养”之后,获得一种真纯的品位。由此,他的山水图像一方面超越了既定笔墨程式的桎梏,一方面又仿佛在不经意中,以“透网鳞”的状态与旷达自由的文人传统相暗合。

化“构”之境

在中国画的传统文脉中,山水画的空间图式常常超越自然空间的视觉限制,体现为基于心理空间与自然空间而带有个人主观感受乃至丰富精神内涵的空间结构。这种将自然客观物象与画家心象相互通融,以至实现“同构”的视觉图式,根源于中国文化最初的审美观与宇宙观。诸如“三远”、“龙脉”、“以大观小”、“虚实相生”等有关中国山水画空间表现的图式范畴,早已深深烙印在山水画发展历程之中。

山水造境,常需要创作者以一种“以大观小”的态势来营构画面。这既是一种视角与关照方式,也是一种充满闳阔气魄的精神化的视觉理解。宋人沈括在《梦溪笔谈》称:“李成画山上亭馆及楼塔之类,皆仰画飞檐,其说以谓自下望上,如人平地望塔檐间。见其榱桷。此论非也。大都山水之法,盖以大观小,如人观假山耳。”。这种“以大观小”的营构方式既是画家面对自然山水的观察方法和描绘方法,也是中国山水画独特空间图式的思维方式。

自然造化与画中山水的意与境,往往决定了一幅山水画的整体风格气象。而面对姚鸣京山水画使我意识到,山水画也许存在另一重具有拓展意义的层面与境界,即“构境”。如果说以往我们对于山水画的认识与理解多存在于某种时空关系的延展,那么“构境”则指向了内在精神和主观表现的境界,它即超越了山色树形的“望境”,也不同于可游可居的“实境”,而是转而突破视觉的对象化经验,而完成实景的重组与形式的突破。

在我看来,这种山水画的“构境”可能包涵着三层含义:其一,乃“营构”之“构”,偏重一种动作与趋向。从字源学的角度,“构”(繁体为“構”)的本义为“木条的头部相互衔接”,《说文》《淮南子》称其有“交积材也”、“筑土构木”之义。以此角度返观,姚鸣京山水画最为显著的特点是其对于视觉物象与山水树石符号的自由调度,这实际上源自于画家对于自我主观能动性的积极调动与发掘。其二,乃“结构”之“构”,偏重一种体系的统筹。姚鸣京山水画注重胸中丘壑的完整性与宏观意识,强调以创作的态度写生,来完成对现实景观的主观加工和理想化创造。这一过程看似简率超脱,实则复杂繁琐,需要创作主体在多元的自然世界中,面对山水树石、桥岸屋舍等因素能够准确而自由的采撷、组构,同时遵循画理与自然之道。其三,乃“构成”之“构”,特指中西文化观念的交融。形式构成因素,在二十世纪西方现当代艺术的革变中发挥了重要的作用;从传统中国山水画的章法、位置经营,到逐渐揉入西方艺术的图式风格,成为百余年来近现代山水画不可回避的命题。姚鸣京的山水画亦融入了西方现代艺术的构成观念,且以水墨构成的视角探入历代山水图式中,在一种跨文化的视野中树立了一种独具个性的风格样式。

在这一角度上,姚鸣京山水在当代语境中的现实意义在于,那奇异而又蕴藉、陌生而又熟悉的山水树石,往往恰好成为了出离尘俗而又回映现世的景观。面对现实世界的快节奏都市生活,尤其在信息过剩与知识爆炸的当下,那些充满禅意的山水以散淡、轻盈的姿态,承载着包容万物的平常心,在很大程度上有效地消融、破解了源自快餐文化与娱乐至上主义生活的囫囵吞枣的惰性,使观者在山水空境中还原与返归本心。

如鸣京先生自己所说:“形中有形,幻中似景的明亮又拐出山路的蜿蜒,依稀中幻出幻入的是说不清的奇异。”正是在“幻出幻入”而又“说不清的奇异”间,他笔下那些盘踞的山、横亘的树、闲适的云、屹立的佛塔正在成为一种寓言式的精神景观,在空间图式上跨越了视觉光色的对望,更在意蕴格调上超越了人世价值的雅俗。面对如此梦中山水,谈笑坐忘间,画者与观者亦会在自在的心象中神会相遇。

于洋

丙申仲春于北京

(于洋:中央美术学院副教授、硕士生导师、中国画学研究部主任,国家主题性美术创作研究中心副主任)