2010年3月25日缪晓春北京香颂工作室

黄笃(以下简称黄):你新创作的作品《从头再来》,为什么起这样一个名字?

缪晓春(以下简称缪):就像我们忙碌一天,筋疲力尽,什么事都不想干,就想把自己往床上一扔,让这一天就这么过去吧。我们不会感到恐惧,因为还有明天,还有明天可以弥补所有的遗憾与不足,明天何其多,一天又一天,一年又一年。每天早晨醒来,阳光灿烂,证明可以从头再来,感觉特别高兴。如果生命能像这样一次又一次重来,如果艺术能一次又一次重做,该多好,所以会有这样非常简单幼稚但又强烈的欲望:忘掉一切,从头再来。

最近几年,我比以往更感到生命的飞速流逝。当某种感受强烈到如影随形时,它一定会变成作品的主题。总感觉以前很多事情没有做好,只想重做。而用各种不同的标准来衡量自己的德行,都只有重来一遍,才能洗心革面,弥补所犯过错。再从电脑的工作方式上来说,当很多问题纠缠到了一起,死机了,最简单的办法就是把电脑重启一下,快刀斩乱麻,从头再来。

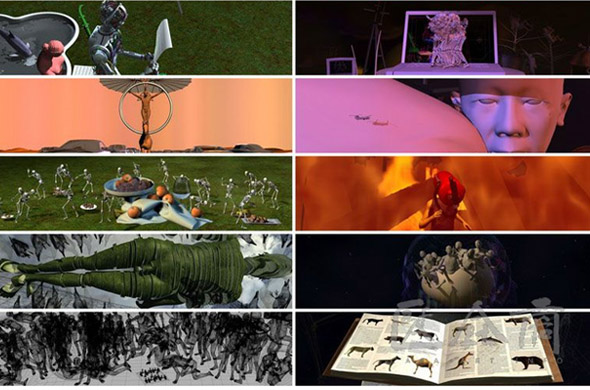

但很多事情是无法从头再来的,科学离我们很近,它明明白白地告诉我们,生老病死,寒来暑往,盛极而衰,无人可挡;而宗教离我们已很远,它曾暗示的复活与轮回也随之远去,留下我们必须独自抖擞精神,去面对挥之不去的死亡与毁灭。于是作品里面有许多毁灭的意象:有文明的毁灭,如把雅典学院变成了一堆废墟;另外还有生命的毁灭,意志的毁灭,自然的毁灭等等,最后笼罩在了一种很悲观和挣扎的情绪里面。也许从头再来后的结局并不见得会更好,也依旧要面对死亡与毁灭,但至少从头再来的念头让人充满了冲动和希望。

黄:你的另一部大型的动画作品也是用3D技术做成的,叫《坐天观井》,与这一部作品有什么联系?又有什么不同?

缪:手法上是有延续性的,没有太大的跳跃。因为一种表现手法的完善,需要一个作品接着一个作品不断地去做,才能完善和发展它,不可能只做一件作品就达到极致。所以两件作品还是相互关联的,新作品是自然地延伸下来的东西。两件作品不同之处可能是情绪上,上个作品总的说来,还有乐观和积极的色调在里面,新作品倒是从头到尾都有点悲凉和无奈。

黄:你作品中有个核心的观念:把文化史上的遗产重新利用,比如你第一部大型的动画作品《坐天观井》中就利用了博斯(HieronymusBosch)的绘画跟当今现实的关系。现在这件作品则挪用了布鲁盖尔(PieterBruegel:)的《胜利死亡》,拉斐尔(Raphael:)的《雅典学院》和《帕纳苏斯山》,还有库尔贝(GustaveCourbet)的《葬礼》,籍里科(TheodoreGericault)的《梅杜萨之筏》。这些画本身都是一个个独立的叙事,你是怎么把这些各自不同的独立叙事联系起来、结合在一起的?他们之间的特点是什么?

缪:你刚才说的一点很重要:它们本来都是独立的叙事。因而从理论上讲,他们是串不起来的,但到我这儿把它们的独立叙事性去掉了,都被我的同一个模型置换掉了,取消了身份、种族、时间、空间的概念,构成了一个新的叙事,变幻成了一种诗意的叙事、梦幻的叙事,跟它们原来艺术史上的叙事可能又不太一样了,这就是它们能结合在一起的原因。

黄:从这个意义上说,这些本来独立的叙事,被转变成了相互关联的共同叙事,你在把握这个新的叙事的过程中,3D技术非常重要,技术可以改变叙事的性质,可以造成叙事的转变,是不是这样?

缪:是这样。因为原来这些作品的叙事都跟当时现实中的某个事件,或某种状态有关系。通过3D技术,就把它从当时的现实中剥离出来,从艺术史中剥离出来,变成了一种相对来说没有特征、没有表情、没有特定指向的东西。利用3D技术,我在这里面另造了一个虚拟的世界,形成一个新的语境,在这个新的语境中重说这些事情。这样形成的意象可能跟原作有某种关系,可能构图有些相似,但要表达的感情和理念都相去甚远,甚至完全不一样了,三维技术在其中起了很大的作用。

黄:也就是说,3D技术,或称之为技术美学,它在某种意义上把历史叙事或文化遗产的叙事转换了,或解构了,本质地、内在性地给转换了,建立了一种新的语言。

缪:对,这是新技术最吸引我的一个地方。它有非常多的可能性,在这种转换过程中,新作品与旧作品之间有一种若即若离的关系,似是而非,好像是在继承它,又好像是在革新它,这种关系是近几年做这些作品的过程中,让我非常着迷的地方。

黄:另外一个问题:如果把《从头再来》这件作品与你之前的动画作品《坐天观井》来比较,你是否觉得现在的新作品更加微观了,更加从一个微观出发分析?这个微观并不是说,你没有宏观地把握,而是说你更加考虑了一个本质性的问题在里面?就是生命的存在或者是生命的意义?那么,生命的意义到底是什么?或者生命存在的价值到底是什么?这个是不是你考虑的最重要的问题?

缪:我希望能把这个问题不断往前推进,这可能是一种非常个人化的考虑,一种非常情绪化的思考,最后它是一种艺术化了的思考。最后一点很重要。

黄:动画里面自始至终探讨的是一个死亡的命题。有一个真实的死亡,还有一个历史的死亡,还有一个虚拟的死亡,你在作品中怎么解读这三者之间非常哲理化的关系?

缪:在下意识中,我肯定希望把真实的死亡推得离我越远越好,最好永远不会发生;对于某些曾经发生的、已经成为历史的死亡,好奇心又不断把我与它拉近。我现在天天面对的其实是一个虚拟的死亡,我一直在虚拟一个毁灭的过程。

如果没有文字、绘画、电影、电视......我们会不会从各个不同的角度用各种不同的方式一遍遍去思考这些东西?原始人没有这些媒介,他会这么反反复复思考这些问题吗?或者他们即使想过了,可能也没有媒介可以表达和纪录这样的思考。而我们被这些媒介所包围,甚至每天都会去面对它,然后就把这个过程成倍成倍地放大。可能原来死亡对于一个生存的个体来说没有这么严重,但我们把它虚拟了一下,把历史遗存下来的东西再去思考一遍的话,这个问题就突然会变得越来越大,越来越大......我觉得这个过程挺有意思的。

黄:因为死肯定与生相对立,那你是否觉得生的意义更是通过死亡暗喻了一种生的价值?

缪:也许是,但对生与死这两个问题我是没有能力想得通的,实在想不通,但又实在重要,无法回避。生与死,我们每个人都会亲身经历一次,但死离我似乎还很遥远,我也无法提前去经历一次死亡,即使真的去经历一次死亡,也对讨论这个问题没有帮助。假设临死之前几秒钟,真正大彻大悟,却已没有时间用文字或艺术作品去描述这些东西了。反观生,也离我有46年之遥,刚降临人世,混沌无知,未经文化,想必只是哭喊了两声,未留下文字或艺术作品。因而,对生与死这最重要的两头,一个是已不记得,另一个是尚未经过,如何看待这个人生最重要的问题,就只能通过或观察或道听途说或苦思冥想了。

黄:你的作品里有个部分我很注意:有个教堂是陶瓷的,里面有个小孩在从梯子上爬上去。这种陶瓷的非常中国的符号,是个什么样的寓意在里面?

缪:小孩往上爬,寓意一种追求,无知的、无畏的、无辜的,陶瓷是纯粹却易碎的象征。希望容易破灭,所以他虽然勇敢地往上爬,最后一切还是塌下来,灰飞烟灭。但这种不断向上的追求,这种无所畏惧的追求,却是人应该有的一种东西,否则就什么都没有了。

动画中设计了一个人字梯,一架长一点,另一架短一点,相互支撑着。开始两个小孩在各自的梯上往上爬,但爬到一定的高度,其中一个爬过两架梯子的支撑点后,长一点的梯子会失去平衡。为了维持平衡,解决办法之一是让第二个小孩爬到这架长一点的梯子上,放弃往上走而改为往下走,这时,才能支持另一个小孩继续往上走。

所有人都追求同一个目标时,也许这个目标很美好,但所有人都去追求,好像也挺可怕的,有些危险,这一点我还没有完全想清楚,因为我在这儿有一个矛盾的地方:我们都要有理想,有追求,否则如同行尸走肉。假如每个人都追求各自认为正确的理想,各自的理想很可能针锋相对,水火不容,其后果很难设想;又假如每个人都追求一个共同的理想,其后果也很难令人设想,谁能保证这个目标一定正确?谁能保证实现这个目标的手段一定正确?所以我唯一能赞美的似乎就只是这种追求本身了。

黄:看这件作品给我一个很深的印象,它富有诗意,有梦幻,还具有抒情性,也有很华丽的感觉。这件作品最终传递的信息,我觉得,是有一种信仰、宗教的东西。在这样一个非常华丽的、诗意化的梦幻般的表现的背后,你怎样考虑一个带有宗教性的思考?

缪:我现在可以慢慢解释我为什么用贝多芬的《庄严弥撒》来做这个动画作品的配乐了。从本质上说,我觉得我很低俗,琐碎和卑下,如果用一种很纯粹的道德来衡量的话。这时,我需要一个崇高的东西引导我向上。也许在以往的艺术作品中,有一些东西已经摸到了那崇高伟大的脚后跟,比如像贝多芬的《庄严弥撒》,在聆听时我感到了它的牵引力。

黄:看你的作品让我想到一个问题,在今天当代艺术发展的趋势里,对任何艺术家来说,他们探讨的问题或者他们的观念、语言、形式,最核心的问题是什么呢?就是讨论一个具有永恒价值的东西。其实在艺术史上,凡是有突破性的东西,或是艺术,我们可以通过历史的谱系看到。比如马塞尔•杜尚,安迪•沃霍尔,约瑟夫•波伊斯等等,或贫穷艺术的库内利斯(JannisKounellis),马里奥•梅尔兹(MarioMerz),他们都是在艺术的观念、语言或形式的层面上探讨一些核心的问题,他们并不在一个所谓内容上强调,因为内容不是唯一性的。我的问题:在你的作品里看不到中国的艺术的痕迹,看不到符号,你怎么考虑作为新的媒体的艺术,在故事、语言、观念、形式之间的关系?

缪:这是个非常重要的问题。第一,到我们这个时代,我感到新技术的发展,它带来的是一种新的思考方式,最后消解了很多东西:地域的差别,时间的差别,以前被认为是不可逾越的屏障在被跨越。在世界各地旅行,在布宜诺斯艾利斯飞机场跟在伦敦的飞机场,你会感到有那么大的区别吗?他们有同样的指示标识,同样的安检系统,同样的通道,同样的机型,这个时候我就有非常奇特的感觉:我到底在什么地方?在互联网上,通过Skype你跟另一个国家的人在瞬间就对话了。这种时间和空间上的差别被进一步压缩,这是会带来巨大变化的,会带来文化的融合。第二,再进一步讲,到三维虚拟的世界里,这种东西可能被消解得更多了。像我们开始讨论的指向性,故事性,情节性,都被技术消解得非常多,这个时候,我们再去思考那些问题时,就会用一种新的方式去考虑,这是很有意思的地方,而且是跟前面10年、20年中国当时的艺术不一样的地方,对“身份认同”,“东西方文化冲突”失去了当时的那种兴趣,现在再想,这很重要吗?另外,对待其它国家其他艺术家的作品的态度也与先前不一样了。以前觉得这是他们的文化,他们的历史,他们留存下来的东西,好像现在能用非常轻松的心态看这些东西了。你甚至可以把它看成是大家共同拥有的,因为现在不停地在各个国家各个博物馆看各种不同的艺术作品,这时候不会像以前那样分得泾渭分明,这是你的,这是我的,好像这个东西也在慢慢消解,我不知道你有无这样的感觉?

我想,这时大家就会思考一些普遍关心的问题,西方人也想,东方人也在想,这时候也许就有更多可以沟通的地方。

黄:那实际上,像我在3月1号时在北京对意大利非常有名的艺术家---是贫穷艺术的代表---库内利斯做了一个采访,问了一个问题,我问贫穷艺术的核心是什么?他的回答对我们有很大启发。他说贫穷艺术的核心就是在任何一个地方都能做作品,并不是把贫穷艺术的概念或方法局限在意大利或欧洲,也不是说把任何一个简单的东西都语境化。还是有它美学上的核心,它可根据条件,物理的空间,通过材料的发现及其材料传达的能量,构成作品的观念。所以我想有意思的是,今天的艺术的确面临一个不仅对我们自身的传统文化的分析,也面临一个对正在发生的新的文化的分析,可能就像我们今天看待世界一样,不能从一个单一的角度去看,而是要从里外的关系去看。比如在经济学里用的一个词globalocalism,也就是global和local的合成词,就是要从“全体地方主义”的角度去看当今世界。在文化里面也有一个词single-universalism,即“单一普遍主义”,也是个合成词,也很重要,从“单一普遍”这样一个角度去看待发生的一切。对我来说,看你的作品,我能理解你的作品所要探讨的一些问题,以及与这些观念相关的一些思考。比如说你的作品里涉及到一个人的永恒的问题,就是“生与死”这样一个永恒的问题;另外你用虚拟的技术,就是说一个技术美学,客观地说,把历史、真实、虚拟给解构了,我觉得这是一个非常有意思的观念核心。这是我阅读你作品的一个解读点,我不知道你怎么认识这样一个解读?

缪:其实这是我们天天都面对的一个问题。这两个词都挺有意思的。

黄:那你觉得3D技术做的作品里,有无与此相似的角度?

缪:太相似了,我只有一个三维模型(single),却什么都得表达(universal)!艺术史上的什么样的作品都拿过来了!用一个模型解释它,转换它,变成了一个universal的东西,我觉得这个词太好了。当然我肯定是先从技术层面来看这个问题了,因为这几年我做的就是这样一件事情,single-universal,太好了,尤其是这个时代用这种方式做的艺术作品,确实是有这个特征的……

黄:我自己觉得这两个词本身的寓意的确很丰富,也比较真实,是不可分离的。作为今天个体的艺术家,你的创作要具有普遍性,就是说你要以普遍性的眼光反观自己个体的创造力,把一个个性化的创作和一个普遍性的价值观联系起来,把一个区域和全球的东西联系起来,而不是仅仅强调一个区域,也不是仅仅强调全球意义。既要有你区域性的个人的价值,也要创造一个具有普遍性的观念或者价值观这样的东西。

缪:我觉得这是一个追求的目标,我不知道有没有达到,这应该是一个非常有意思的目标。

黄:再谈一个问题:今天技术非常进步,比如我们今年也看到了《阿凡达》。你觉得《阿凡达》对你个人的创作来说有何启示?

缪:说实话,在技术上没有办法跟它相提并论,要学的东西太多了,在技术上它走在前面非常多。3D技术肯定会给日后的电影和电视带来超乎我们想像的东西。但我也想过,我只不过用这种手段来做一个艺术家个人的作品,可能要更多地追求一些个人的东西,而不在技术上亦步亦趋,这样才走得通。

也许用艺术史上的一个例子可以来说明这个问题:比如文艺复兴时期的透视法,当时这个技术的地位有点相当于像现在的3D技术一样,它能让人画得特别逼真,给人以身临其境的感觉,好像能让人完全走进画中一样,非常震撼。

但我们现在可以看到,当时很多这样的作品最后不一定是艺术史上最伟大的作品。而且艺术发展到20世纪,最后居然把透视法全部都扔掉了,因为这时新的技术产生了:摄影和电影,要获得完美的透视效果的确太容易了!一拍东西透视就出来了,而且非常准确。所以这个时候,反而走向了另一个方向,走向了透视这一技法的反面,把透视都取消了。

今天的3D技术也许到将来某一天也会被取代,这时问题就来了:除了技术之外,还有哪些东西才是真正能够打动人心的呢?

黄:你谈的这个问题很有意思。如果我们唯技术而论,一个艺术家不断地跟技术赛跑,而技术是没有终极的东西,就像你刚才说的,文艺复兴时期艺术家留下来的痕迹是什么?20世纪艺术家留下来的痕迹是什么?21世纪初艺术家留下来的痕迹是什么?到现在艺术家留下来的痕迹是什么?我想你今天的作品或类似你的作品,20年之后或10年之后,就是这个技术在这个阶段的美学所留下的历史的痕迹。如果我们要找2009年或2008-2010年这个阶段中国或其他国家的艺术,它的技术水平也在这个阶段,它的美学也在这个阶段,但最重要的是,跟艺术相比较,技术不是唯一性的。艺术家的职责或特征是什么?其特征就在于他的形象思维,形象思维是指他的想像力,他的观念,他的创造性,这个是他艺术作品最核心的部分,而不是跟发明这个软件的人比赛,不是这个核心。艺术家是可以运用这个技术,表达他的观念,他最重要的核心是把他的观念、想像力、语言、形式,通过这个技术表达出来。

缪:再回顾一下历史,我至今记得白南准的一个作品,就是用架在一台电视机上的摄像机,把一个坐在电视机前的佛像拍下来,再连接到电视里实时播放,佛像面对的是经过摄像机转化的镜像。这个技术再简单不过,比起今天的录像技术,互动技术,虚拟技术,这个技术要说多简单就有多简单,但我就是忘不了,怎么着都会想起来,就是会被它感动,让你隐隐约约地感觉到里面有某种禅的味道,某种智慧的东西,某种生命体验的东西,甚至什么都有,这时就把技术的东西完全忘掉了,这正是可以支撑我的东西:我想我用的技术没什么好说的,不管它好好坏坏,过了10年、20年之后,别人一看也都是非常简单的东西。但如果在技术和个人的艺术想像之间达到某种平衡的话,可能它就具有某种价值了。完全追求技术是没意思的,完全没有技术的支撑也是不行的。

欧洲绘画从文艺复兴到现代主义这一阶段,几乎99%的艺术家都在用透视法,都在用解剖法,都在想我怎么画得得比较真实一点,这其中只有很少的几个艺术家,比如格列柯,他的东西是变形的,拉长的,也许在他那个时代看来,哇!这个人画得怎么一点解剖的感觉都没有,这透视也不对啊!但到了20世纪,当这些东西都被扔掉的时候,你突然感觉这些画画得太好了!但是回过头来说,这几百年来,99%的艺术家都在追求透视和解剖啊,都无可厚非,追求透视和解剖正确的委拉斯贵支,与透视和解剖不怎么正确的格列柯一样伟大。而且在那个时代,这就是一种技术进步,大家几乎必须做这种追求。

黄:而且现在还在追求。

缪:现在也在追求。每个时代的艺术家都有他们各个时代的技术追求,孜孜以求,身处其中是难以自拔的,而且也不必特立独行。我们现在也是一样,身处现代,我们也在追求某种技术上或绚丽或新奇的东西,但是肯定会有一天,这些东西全部都会被扔掉的,会被更新的技术所取代;与此同时,有一些东西是不会被扔掉的,它们超越了古今,这正是最值得我们去思考的。