刘丽萍的绘画仿佛是在“低语”——这种“低语”不是“低眉顺眼”的柔弱,不是与别人“一致”来获得某种社会角色的认同,比如,谈到女性艺术时人们往往将一种社会和文化成见等同于女性的性别身份标签,将柔弱、顺从、妩媚、纤细、凌乱等同于女性特质,进而成为她们艺术特质性的标注。这里的“低语”可以看作是“说”的姿态,一种因虚其心而丰富,因充盈而流溢;是娓娓道来的倾述;它沁人心脾,声调低沉而语气并不虚弱;用准备对话和讨论的方式进行叙述。那种姿态说明愿意倾听他人的话语,愿意与他人讨论,肯定他人的存在,承认他人的前提正确性。有时“低语”也是与她自己讨论,对自己作决定。是一种对自己的肯认同时对他人的肯认,是在“退一步”的姿态里显现的自信。它来源于思考,沉思是它的状态,表明事情的发生和进行过程。如果说“低语”的内容和精神来源于思考的结果,沉思就是必不可少的催化剂。于是“低语”和“沉思”联系起来,就显现了“思”的精神品质,衬托出内容的宽广和想象的无垠。

刘丽萍的作品关注的是自然物的存在状态,表现自然之物和大地的关系,自然之物和存在的关系,以及自然之物本身的特性。她常常选择有限的几种植物作为描画对象,但表现的是一种对恒久的向往和追索,其中包含对文化和历史意蕴的探究,对人和自然关系的思考以及命运的追问。

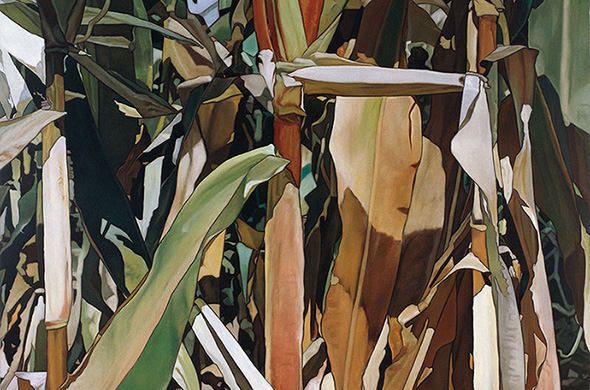

《青玉米》、《清荷》、《夏荷》描画了普通景物的局部,画面显示艺术家设想观众是透过某一层面观看某个自然片段,或从某个视点观察某个场景的一角,这样就产生一种不同于日常看到的别样景致。它们又熟悉,又异常;又亲近,又有距离。熟悉是因为日常生活和经验,在广阔的生命空间里这些内容以真切可感的体量和浓郁芬芳的气息存在并显示其特性。而别样的是,画家突然改变我们惯常视线所及的形态,难以觉察部分和细节的被放大,“熟识”由此“淡出”,异质掩盖了习常,于是“游戏”可以“重新”玩起。不同的地心引力导致不同的生长方向,“重新”生长使我们的日常经验产生变异,而变异也就使新的经验得以成长,是可谓“不能两次涉过同一河流”。

这些是普通的风景,其一,描绘北方土地上栽种的青玉米,这是粮食作物,用来养活人和家畜。玉米的生长过程可能是农人最为留意的,因为关系到收获。画家为何要描写玉米?如何描写?如果描写果实,表征丰硕,象征满足,但也是一个句号,是事件的结束——可预见的未来根茎将腐烂,成为夕阳下的泥土。如果描写的是青青田间苗,表征生长的生命,象征希望,但也是一个逗号,一个未知的开始——它来了,它又将去哪里?夭折幻化作尘埃?而现在观众从她画面看到的是一个正在生长的环境,但好像是透过门缝,或从一个镜头中看到的景象,那里的植物自成一个世界,它们不以人的意志而存在,它们有自己的生长逻辑,为了争夺阳光和有限空间“你死我活”各不相让,有枯萎、腐烂和生机茁壮的对比和交叉。总之,那里的阴郁蛮荒和以强凌弱的秘密是属于另一个世界的秩序,一个还没有完全展现在人类面前的世界,人类并不能诠释这一世界,只能靠想象撷取或编织瞬间片段,那一点儿收获就如看见阳光中飞舞的尘埃,缥缈而平凡,无法抓住实在的真实,也无法揽住完整的世界。画家只有通过想象和敏感的艺术嗅觉,通过一条缝隙的空间的微弱之光,一窥那个世界的玄奥。她的《夏荷》、《青荷》等作品,俨然细微缝隙里透泄出的光色斑点。

当然画家如此观察世界和万物,并非只为匆匆的一瞥,而反映着兴致盎然而又十分认真的心态,隐含理解世界的态度和方法。那些荷叶、荷筋,那个冰清玉洁的世界,那种如云如雾如歌如诗,具有劲健而不矜持,疏放有节制,轻灵有骨节,单纯而不单调的境界。她的版画和油画系列《荷迹》、《荷静》、《荷境》、《荷的移动》等作品,表现的是野犷、变化着的自然生态,借助冬天的荷的残迹,那些疏朗的茎杆弯曲有致地垂倒,在瞬间中被定格于一个冬日的世界,没有风的推拉,没有禽鸟的扰动,去掉了红颜绿影的繁复浓抹,也就没有淤泥污身的沉重,唯有穿越了荒芜琐细的日常才能获得轻灵腾升的极致。画面将简洁和繁复并置对比,纤细和疏空交叉相汇,冷峻和温婉相辉相映,在看似极其自在的存在状态中,画家用意识的线条缠绕和穿越生命的空间,于是,这些不作为人之对象的生命之舞就归落于世界的某一刻,某一位置而留下了痕印。 在《荷的移动》中,随着画家和观画人的视点上下移动,画面中心位置也向上移动,但这不是人的视线变动,那是以人为主角以事物为对象的视角,画家如此表现物体并不想依照以人为主体的方式去观察和表现事物的习惯,而是希望呈现事物原有的本质,而这种本质也不是人所决定的,只是人可以去发现和想象,去体验。于是,画家试图在最简洁的层面上去解释和揭示那种可能,以整体向上移的图示意味着世界的关系没有进入人的视线中先前就存在;只是人的视线移动,将先前视觉的残片移挪过后,才显露后来的,这是由于人按照人的秩序,按照设定的时间先后流程来安排所见所不见,先见后见的关系。表明按照人的视界,在更广的范围内,在显现中也有不被显现的,不显现是由于不被人“看见”,但不是不曾存在。世界万物中有很多没有被人的眼睛看见,没有被人的大脑思及,没有被人的语言和行为方式表达的事物,但这些没有被认识到的事物大量存在着,它们并不是虚无。画家以自己的敏感触摸到了存在的这一秘密,并努力去体现视觉印象所包含的真实。

刘丽萍的“移动”系列作品,因其简洁、单纯,画面语言呈现思索的轨迹,但在形式上仍可欣赏、可辨析。线条和空间的分割,精妙算计以至恰到好处的处理,看似在用自由流畅的线条描绘荷茎荷杆的穿插以及点缀枯凋的荷叶之际,却惜墨如金不多一点和一线;在画面可见的现实之物和抽象结构之间的融合,也自然不落雕琢痕迹。比如,精心安排的构成“点”、“线”、“面”,却用视觉上的写实手法来描绘,让观画者通过荷茎、荷干、荷叶来领会抽象秩序的美感和洁净单纯的静穆;同样也由于经过审美提炼而使那些原本散落在日常景象中的琐碎和杂芜的视觉现实变得纯净富有诗意。在具体细节描绘的处理上画家也有精炼的方法,那些与植物相连的白色絮状的晕染,好似融化的雪或凝聚的冰霜,那种委婉和交融的状态展示了事物与事物间的牵挂,这种牵挂状态成为两个不同物界的中介或是绵延,它是在抽象与具体,想象与现实,超验和经验,超凡与俗常之间修建邃密小径,可以来回穿越于不同视阈。这里不仅是让艺术,艺术风格 ,时间,空间之间,也是让观画者和观画者,观画者和画家之间进入和出走的通道,也是超越各种对立和阻隔的网络。

这种超越还可以在她对材料应用的独特性体验,尤其是用水墨媒材所画的“荷”之系列,如《墨荷》、《秋荷》、《写荷》等作品中看到。在这些作品里能明显感到一种特有的时间表达方式,那是让时间与空间相连,让时间变成透明和有弹性的网状物,显示时间是有伸缩,有不同意向层面,不同维度和可能性交叉的四方铺展之网。这种表达就体现在所绘事物和背景的关系上,这种关系不是静止和固定的,而是一种内化为多种叙述可能性的铺展。尽管在人们的经验中一幅平面绘画难以表达这些变化关系,但画家却化不可能为可能,利用绘画把握的阅读符号习惯,以通常可以触摸的现实质感深入不可触摸的思维探索之中。当然画家首先进入背景和主体的关系表现层面。《秋荷》背景叙事是一个季节性的变换,明朗温暖的光线投射,清晰的蓝色投影映在白色背景中,金黄褐色的枯萎荷茎斜横穿插,干瘪的莲蓬坠落于白色背景里,这既是一个常见的自然现象,也是一个不寻常情感境界。由于画面每一个局部都不在一个平行中变化,成为一个个看到而触情相生的景,于是就有了意象中的季节成为不断变化中的“景色”的可能,如寒霜中折落的莲蓬头,有的已正在霉变中变枯变黑被挂在同样变枯变黑的茎杆上,而折断了的茎杆已扭曲成枯萎干瘪的“稻草”,无力地横卧在霜冻大地上……画中这些短杆长杆,断杆和死去的枝叶,表达了时间和生命之维的结构组合,也是形式图像的组合。它表达的不是一种日常所理解的“看见”,好像人们眼睛看见的世界万物,那是一个片段和一个局部的观看,是一些不完整的碎片,这是由于人的眼睛构造的局限形成的观看方式决定的线性流程的观看,一部分一部分地不完整地看。而“完整”地看实际就是一种有意识和想象性地“看”,是碎片被意识和被想象组合。当这种组合在时间中被凝固成形式时,我们才有了被称之为“事件”的结果。由于“结果”,我们书写和交流,表达和创作就变得有可能,有依据,有线脉,有理论,有方法。再看作品《墨荷》,流动雾狀的背景和前景的枯荷,正在拆散已有的“骨架”,零零落落朝向不同的力点流去,那蓬头显然在浓重湿雾里将被霉变、败谢。显然这是在一个时间流程中演绎的自然生命的过程,凝固的是过程的截片,表示时间被平面截取,片段也就成为一个结果,一个正在发生的事件的间隔。表明有的正在离去,有的正在前来,有的滞留在过去与将来之间的瞬间……这种理解和观点就如水墨绘画所强调的时间性相似,运笔时间的过程也是画面痕迹的展演,一幕幕,一段段,绵延到哪里,哪里就是一个结果,一个可以被瞬间滞留的结果。这个结果可以脱离原有的线性惯性而生发出新的层面和维度,朝向不同方向和方面延伸,于是世界万物丰富多变地不断地产生新种类,艺术创作和人的想象及认识也就有无限可能性前景……刘丽萍在《写荷》一画中,明确无误地表达出那种时间延伸中的间隔,这虽然是一幅三联画,画幅之间却保持着情意的缠绵,有中国美学家标举的意到笔不到的微妙禅意,更有在简洁中体验无穷生命情致的敏感和细微,于是在细微深处,在信笔随意的书写痕迹里,展现的是被最大可能地触摸过、思考过、涂抹过之后留下的空灵和澄澈。

徐虹