章燕紫的新作品可谓是一针见墨,单论其题材的出奇,已经是丹靑百科史无前例的新指。中国传统绘画的功能之一,便是在笔墨的研磨之中,让人生的苦难得以净化,从此得到精神上的疗治,而使心境转危为安。绝大多数作品呈现了最终的结果,那是病愈之后的花开南山,我们并不能知悉更多关于疗程当中的种种痛楚和挣扎,而这一点正是现代艺术和古典艺术的差别。现代艺术迫切表达残酷一面,“上帝死了”,尸体理所当然用以解剖,作品或者告诉世人病症,或者揭示刮骨疗程中的叫喊。

自从现代文明的知识和技术系统化地收复了古典时代在治疗方面的盲区之后,我们便有了更具说服力的证据直面生理和心理的问题。弗洛伊德的重要性并不仅仅证明他既是医生又是哲学家,而是证明在这种文化中,医学思想正全力以赴地从事人类哲学地位的建设,医学经验正在论证人类语言叙述的抒情经验。在中国,鲁迅也认为文学是对社会固疾的诊断,这个学医出身的作家在小说《药》中给人性的麻木开了一具醒药。而在现代艺术方面,风格即病理,这是一个不争的事实。当伦勃朗的手术刀划破封塔那的画布,病痛几乎成为我们这个时代的象征与显学,绝大多数艺术公开展示了林林总总的神经质人格,有时候它就附着在无可救药的意识形态躯体上。

这恰好是中国画转入现代性的难题之一。中国传统绘画要求隐匿私性的躁动,即便是癫狂,也要通过逐渐排解的路径最终走入化境。源自中国特殊的文化形态和表达样式,画家的实践必须取法于过去,最终的结果是温良恭谦,拈花微笑。这是一个让语言体征日益成熟,同时却又是逐渐消解生命体验的过程,为此戴望舒才有如下的叹息,“我是青春和衰老的集合体/我有健康的身体和病的心”(《我的素描》)。大多数中国画家力求在诸如山水花鸟的集体臆症上获得资历认证,在自然风貌的大格局中固步不前,但并不是所有的人都甘愿随波逐流,在影响的焦虑下,适时的违背也时常发生,它在最低限度上衡量一个人的独立和智性。

章燕紫没有勇气直接宣表强烈的个人病症,对她来说,在光天化日下暴露这些脆弱和痛楚是需要一些本能的勇气的,但更重要的理由是,作为一个有教养的水墨画家,她需要恪守某种的遗训,在笔精墨妙上作先期的准备,然后厚积薄发地发表处于矛盾之中的态度,这态度有时是一种调和。从以往的渐识到眼下的顿悟,章燕紫发现了独树一帜的做法——与其求其病愈的结果,不如揭示治疗的过程,而这一次点穴恰到好处,不仅击中了我们普遍的症结,也开创了水墨画不同以往的题材表现。

针筒、胶囊、听诊器、手术刀,这些都是现代医学的文明符号。如果它们也是生活中息息相关的物象,一点也不差于花鸟鱼虫更能贴近我们每个人的日常经验,尽管这种经验如此地让人退避和恐惧。关键是章燕紫将这些治疗所需的工具整理为一个谱系,以符合水墨画本体的样式一一陈列,在图像认识的范畴内,赏心悦目的固有主题被彻底清理,她的水墨内容带领我们迁移到既熟悉又陌生的情境中,从物质表象到文本内容的这段滑程确实让人措手不及,又令人惊讶不已。由药械组成的医疗符号无疑是一种观看的暴力,将技术的压制和救治引入艺术命题的叙述,它替换的是逍遥自在的幻觉,更接近生存还是死亡的疑惑。虽然仍然是写意实践,但却落实到现实的写实度上,传统意义的格物致知,显然变更为新的视觉信念。

尤其是章燕紫直接在止痛贴上描绘佛影,将医学隐喻提升到宗教解救的层面,这神来之笔完全证明了日常的永恒性,才是她企图宣示的真正意图。现成品的应用在现代艺术中是一种发明,但很少有中国画家在信仰系统内如此表达,准确,感人,妙不可言。在神谕的召唤下,从世俗生活到宗教生活的过渡,本应是一个水到渠成的连续,这也是一种古典精神的遗愿,就像千年前莫高窟画工日复一日的虔诚日课一样,绘画劳作的过程也是祈求内心安宁的过程。当止痛贴将病理治疗的功能,叠合了宗教造像的心理治愈功能,再布置成佛龛的样子,神性和人性便混淆不清了,以至于展示现场说不清是为世俗痛感不平还是为宗教情感供奉,满满当当,药味弥漫,视觉和嗅觉产生的幻觉远远不是语言的媒介可以言尽的。章燕紫另外一部分作品,直接就是现成品本身,她用胶囊穿成念珠,信手拈来,无碍无滞,证明她在现代语言方面的运用机巧。这些充满禅意的作品,体现了医学隐喻和神圣事物之间极强的传染性,通过现实、记忆、形而上的悬念,引起凡人关于庇护主题的白日梦联想,在迂回的道路上又重新回到了中国绘画的幻觉原点。

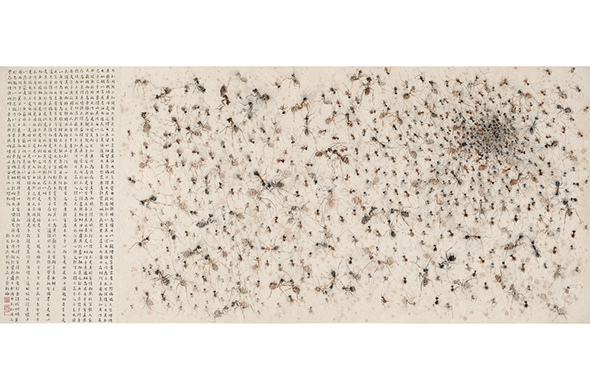

在由此延伸的其它作品中,比如药方、经文、蚁群等等,章燕紫的笔锋,着墨于隐约可现的一条线索,那就是悲悯、虚妄和救赎的道路,尽管它们只是一个女人编织的目录。物在成为意象之前是普通的,一旦落入符号、书写和痕迹,它们便被一种奇妙的虚拟价值所指认,即便脆弱不堪,也是个人精神上的圣物。如果水墨生活称得上是一生的修行,章燕紫的所有物象就是点点滴滴的还愿,她隐藏或者封闭了日常生活的苦痛,只剩下自己的喃喃细语,但我们却能在这些灵魂之砚边上挥就的“止痛帖”中感同身受,像是道不尽的纸上心经和墨中悲咒。

徐累/文