利用考古出土物来研究美术史,曾经成功地解决过早期美术史研究中的一些重要问题。早期画迹的出土,可以帮助我们了解当时的艺术发展的概况。重要的墓室壁画或石窟壁画,也可以反映出当时宫廷绘画的一鳞半爪。

有关顾恺之、吴道子画壁的记载,说明了文人画兴起前文里相通,二者之间存在着共同的绘画样式。但随着文人画地位的上升,文野之别愈显,通过墓室壁画去解决此后画史中的重大问题,已经走上了艰难的坡面。

有人通过冯道真墓壁画的空间关系,在赵孟頫的《鹊华秋色图》中找到了相似的透视观念,并引出元代山水画的断代标准[1]。但这断代标准却与其它已确认为真迹的元代文人山水条幅的透视观念相龃龉。

辽代墓室壁画与辽代卷轴画的不同之处提醒我们利用出土物去研究传世卷轴画,首先要正视两者之间的对应关系。于是,人们对可靠的出上卷轴画的期待日益强烈。

今天对明代前期绘画的认识尚处在探索阶段,淮安明代王镇墓中两卷书画的出土,为我们提出了一些值得深思的问题。

一、关于淮安第二卷书画的创作时间

1982年1月,在淮安县东郊闸口村发现了明代处士王镇夫妇合葬墓,墓中出土二十五幅书画。这批书画自明弘治九年(1496)入土[2]以来,时近五百年,基本完好。二十五幅书画装裱为两个长卷,分别置于墓主人王镇的两腋之下。

这批书画的作者为元、明之际的书画家。他们与墓主工镇没有直接关系,证据是没有一件作品为王镇上款。王镇,字伯安,祖籍扬州仪真,先祖迁至淮安。他一生不仕,以经商为业,喜好书画,藏品为生前购买所得。

第一卷书画为零星收罗集结而成,画幅之间缺少一定联系;而第二卷的情况不同,这里着重对第二卷书画试作考察。

图1 李在《米氏云山图》

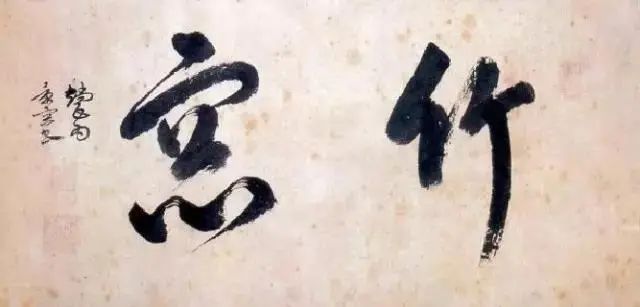

第二卷书画共十七幅,分别为李政《烟浦渔舟图》、戴浩《秋江唤渡图》、李在《米氏云山图》、丁文暹《秋树双雀图》、夏芷《枯木竹石图》、夏昶《携竹图》、九阳道人《撷生图》、胡政[3]的行书《竹窗》、高鼎《墨菊图》、樊浑《溪山远眺图》、马轼《秋江鸿雁图》、陈宪章《墨梅图》和《书室清影图》、何澄《云山堆戏渗》、李政《水阁归舟图》、谢环《云山小景图》和殷善《钟馗图》。

图2 九阳道人《撷兰图》

以上作者,除李政、高鼎、樊晖漏记于画史文献外,其余或多或少有线索可寻。

十七幅作中有一二幅为景容上款。戴浩《秋江唤渡图》题“默蓭为竹窗写”,参照胡正为景容书“竹窗”一幅,知也是为景容而作。由此可知,以上作品直接为景容所作的共十三幅,其余是景容个人的收藏,后流入王镇手中。

九阳道人的《撷兰图》和高鼎的《墨菊图》不仅提供了作画的时间和地点,还提供了作者与上款所称景容的关系,证明这批书画井非同一次雅集的即兴之作。

九阳道人的《撷兰图》,自识“四十五代师为写撷兰图赠景容清士,作于金台”。钤朱文“九阳道人”、“四十五代天师章”二印。按金台即指北京。九阳道人姓张,名懋丞,字文开,生于明洪武二十年(1387),卒于正统十年(1445),宣德三年(1438)嗣正乙真人位,为第四十五代天师[4]。画上已用“四十五代天师章”,因此,《撷兰图》的上限不会早于宣德三年,下限不会晚于正统十年。

图3 胡端正行书《竹窗》

高鼎的《墨菊图》有作者的长题:“景容郑均,湖海士也。美风仪,妙辞翰,与人交耐久。自金台来江左,不问识不识,一抵掌间即乐与之游。与予交亦相善。岁幕言旋,亲友饮饯君山之望江亭,时值丙寅之九日,均持菊谓鼎曰:‘子能写是纪别,不尤愈折霜柳于摧残之候耶?’因走笔塞白,并一短绝。……暨阳高鼎。”

从这段文字可知《墨菊图》作于“江左”的“君山”,而不是洞庭湖中的君山。江左的君山在江苏江阴县北,俯临大江,正与题中的“望江亭”相合。高鼎自署“暨阳高鼎”,暨阳也正是江阴的别称。高鼎与《云山墨戏图》的作者何澄(竹鹤老人)同乡,何澄亦是江阴人。

图4 李政《烟浦渔舟图》

图4 李政《烟浦渔舟图》

高鼎的《墨菊图》作于“丙寅之九日”。这批书画入王镇墓的时间为弘治九年,此前明代有两个丙寅年,通观第二卷书画作者的主要活动时间,此丙寅应为明正统十一年(1446)。

这批画的接受者景容由北京来到江阴,又于正统十一年秋北返。参照《墨菊图》上高鼎和逊斋(顾和仲)所题送别诗就了解得更清楚。高鼎诗云:“不攀霜柳赠均行,试捣玄霜染落英。归到金台闲展玩,幽期莫负岁寒情。”逊斋诗云:“赠别枝兮采采黄,折来犹自带轻霜,金台北上无多路,三径秋风晚节香。”

从何澄为景容画的《云山墨戏图》上还可获知,景容正统十一年在江阴曾与何澄有交往。《云山墨戏图》自识“竹鹤老人何澄为景容写”。何澄生卒年不详。《毗陵人品记》载:“何澄,字彦泽,江阴人。永乐癸未举于乡,以部郎言事作旨,滴武当。以复上疏激切,下诏狱。洪熙改元,释归。宣德中荐擢知袁州,与民休息,颂声四达。正统中乞休。所居植竹数百竿,引以二鹤,自号竹鹤老人,雅意翰墨。”可知何澄自号“竹鹤老人”,其时在正统年间。

图5 夏芷《枯木竹石图》

于此可证何澄的《云山墨戏图》与高鼎的《墨菊图》作于同时或稍早,以正统十一年为限,是景容来江阴时何澄专为景容而作。顺便指出一点,俞剑华先生在其《中国美术家人名辞典》中说何澄正统时卒,不知何据。

查辞典何澄条末所征诸书,皆无此记载,据胡俨《新修学记》(《正德袁州府志》)载,何澄从宣德八年(1433)至正统几年(1437)在江西袁州任知府,据夏昶《清风高节图》轴上的周伯器题诗,有“相见澄江何竹鹤,也从名郡赋归时”句,似乎成化八年年何澄还健在[5]。

又据《明画录》卷五载:“彭元中,号桧虔,江阴人,成化间与何澄司邑,画山水师其法,得染墨之妙。”是否可以理解为彭氏曾得何澄指授,如是,也可作为何澄于成化间尚在的佐证。

图6 樊浑《溪山远眺图》

陈宪章的《墨梅图》是画给何澄的,后来为景容所有。上文考出景容与何澄交往始于正统十一年前,据此估计,此画是何澄于这一段时间转赠给景容的。后来陈宪章在景容处见到它,遂在画上题:“几年不见何庄史,今日披图忆旧口,口口口口梅华发,恍然独对里湖口。此图十年前在竹鹤老人何太守所索,口口口口口友处口见,遂题一绝以纪之。宪章。”因此,这幅画应作于正统十一年以前,题在正统十一年之后。

假设景容于正统十一年回到北京,陈宪章又于同年看到这幅十年前为何澄而作的画,那么这幅画的时间上限就不会早于正统元年。如果上述判断正确的话,陈宪章与景容的交往应在正统十一年以后,前后不会超过十年,下限总在景泰七年(1456)之前。

他的另一幅《书室清影图》,自识“陈宪章写景容书室中清影”,钤朱文“如隐居士”一印。这幅画上的“宪章”款书与《墨梅图》题上的“宪章”款书接近,且用印全同,其创作时间也应在正统十一年之后,与《墨梅图》上的题记同时。

图7 谢环《云山小景图》

关于陈宪章的生平活动,画史上记述不详。《会稽县志》卷二十六仅说他画梅“有声京畿”,可能他主要活动在北京。景容的书室自然在北京,所以陈氏的《书室清影图》也应作于北京。

谢环的《云山小景图》上自识:“景容持此卷索写云山小景,遂命题,随笔书以归之……踰七翁识。”下钤朱文“谢庭循印”。由此得知谢环作此画时己年过七十岁。

谢环的生卒年一向不为人所知。他的传世真迹《杏园雅集图》(镇江市博物馆藏)作于正统二年,画朝臣杨士奇、杨荣、杨溥等在杨荣的杏园雅集的情景,还把画家本人也画了进去。翁方纲在跋中说:“则此暮春之集,南杨(溥)年六十六,东杨(荣)年六十七,西杨(士奇)年七十三矣。”从谢环自画像的年貌来判断,要比阁臣三杨年轻许多,在四十岁上下。

谢环于“永乐中召在禁近”,估计他入宫时的年龄为二十岁左右。谢环学画极早,二十岁左右即“驰名于时”完全可能。杨士奇说谢环“初师陈叔起”。陈叔起为元末名画家张师夔的高足,有名于洪武至永乐时。杨士奇还说陈叔起“识庭循于总角”[6],总角指童年,说明他们是两代人。

我们以《杏园雅集图》谢环画像的年貌为据,假设正统二年谢环为四十岁左右,上推二十年就是永乐十五年丁酉(1417),谢环二十岁左右,在这前后入宫是可能的。由此再上推十二年,即到了永乐三年(1405)谢环八岁左右,为总角之年。据黄思恭在《潇湘秋意图》上的题跋得知[7],陈叔起于此时尚在。

有人把《云山小景图》的创作时间定在正统十一年,认为与高鼎的《墨菊图》同时,是难以令人信服的[8]。首先,第二卷画并非都是同时之作。

第二,如果正统十一年谢环已为“踰七翁”。正统二年也应有六七十岁,这就与《杏园雅集图》中谢氏画像的年貌出人太大。再则,景泰三年(1452)谢环在同样为友人纪别而作的《水光山色图》[9]上,题了一首七绝诗和一段纪别文字,最后署“永嘉谢廷循”名款,而不题“踰七翁”字样。就是在这一年,谢环与殷善一同被升为锦衣卫指挥[10]。

综合上述推论,谢环七十多岁所作的《云山小景图》约作于成化年间。

图8 《书室清影图》

戴浩《秋江唤渡图》的创作时间,应与胡正的“竹窗”行书同时或相接近。理由是胡正为景容书“竹窗”二字,戴浩又为“竹窗”写《秋江唤渡图》,二者之间有联系。“竹窗”可能是这段时问景容使用的号。

胡正,字端方,江西吉安府吉水县人,长于文辞,工草书,有《肃菴集》。胡正的生卒年不详,仅知他“永乐乡举入太学,宣德间授贵州道监察御史”,“卒年九十一”[11]。估计他活到成化年间。

戴浩,字彦广,浙江宁波府郸县人(俞剑华先生言戴为辽人,实误)。他生于洪武二十四年(1391),卒于成化十九年(1483),享年九十三岁[12]。戴浩于永乐十八年(1420)领乡荐,宣德十年(1435)拜山东东昌府通判,任通判九载,于正统八年(1443)以荐知广东雷州府,随后又改知湖广永州府。景泰初年改知陕西巩昌府,直到天顺年间(1457—1464)。晚归浙江鄞县故里[13]。

戴浩与景容交往的时间,约在永乐十八年至宣德十年之间。这段时间戴浩在北京活动,认识景容的可能性较大。估计胡正也在这一段时间与景容相识。但是,戴浩的《秋江唤渡图》是何时为景容而作,还难于确定。现有的材料提到戴氏的画事都是在他的晚年。

《鄞县志》卷二十三引《耆旧传》言及戴浩时说:“修眉皓首,进退甚详,岿然为里中之望。性善吟咏,善书亦工画。”《明画录》卷七载:“戴浩……兼喜画鱼,及生孙,俱以鱼名……”为戴浩作墓志的丰熙,于弘治十二年同戴浩的长孙戴鳌同登进士。丰熙幼时曾亲眼见过晚年的戴浩,说他“游戏绘事以自适”[14]。看戴浩的《秋江唤渡图》,很象他晚年的墨戏之作,或许只略早于成化十九年。

夏芷、马轼、李在三人的主要作品,就是那卷合装的《归去来辞图》(辽宁省博物馆藏),他们三人的生卒年均不详。夏芷在宣德、正统时随戴进在北京活动。马轼“精于绘事,与钱塘戴文进同驰名于京师。时有李在、谢廷循辈亦能画,然其笔法潇洒则不逮轼”[15]。

他们三人大致同时,只是夏芷早逝,他的老师戴进卒于天顺六年(1462)。画史谈到夏芷和方钺时说:“惜皆早世,否则当擅出蓝之誉矣。”[16]看来,戴门的两个重要弟子都先老师离开人世。夏芷的主要创作活动当在宣德、正统和景泰三朝。这就是他的那幅《枯木竹石图》的大体时限。马轼于正统十四年(1449)从征广东[17]。

天顺元年赠诗送别岳正[18],我们也仅仪知道这两个线索。李在至成化年间尚在世。日本画僧雪舟于成化四年(日本应仁二年,1468)来中国[19],至成化五年五月下旬返回日本。

后来他在弟子如水宗渊的《破墨山水》(日本东京国立博物馆藏)上题道:“余曾入人宋国,北涉大江,经齐鲁郊至于洛求画师,虽然挥染清拔者稀也,于兹张有声井李在几人得时名,相随传设色之旨兼破墨之法,数年而归本邦也。”于此可证李在成化四年还在,他的《米氏云山图》的创作时间也不会晚于成化年间。

综合以上认识,归纳如下:第二卷的书画的多数作者从永乐或宣德时开始了各自的政治生涯和艺术生涯,基本为同代人,其中多高寿者,多活到了明宪宗成化年间。从宣德至成化年间,是第二卷书画创作的大体时间。

把这些作品置于宣德至成化这一时间范围中去理解,具有重要意义。这一时期正是明代前期院体和浙派艺术的形成与发展时期。第二卷书画的作者多数为当时的重要画家,这就加重了这批出土书画的研究分量。

二、淮安第二卷书画所反映的特色

墨戏作为第二卷书画的突出特色应当引起注意。人们已习惯于承认元代文人墨戏的普遍性,但对明代前期院体与浙派方兴末艾之际文人墨戏的风尚还估计不足。不同身分的作者一致参与墨戏的事实,亲眼一看这批出土品就有清楚的印象了。

第二卷书画包含文人墨戏中的一些基本题材。九阳道人的《撷兰图》、高鼎的《墨菊图》、陈宪章的《书室清影图》和《墨梅图》,已组合成“四君子”主题。职业画家夏芷所作的《枯木竹石图》也是文人墨戏的传统形式。在空白平面上展示具有寓意的主题形象是以上作品的共同特点。

山水作品中的米氏云山样式和李郭样式更是破后来文人画家认可的母题。这些主题绘画又配上了含义明确的诗句和题识。高鼎的《墨菊图》是为纪别而作,从高鼎的题诗“归到金台闲展玩,幽期莫负岁寒情”,透露出他为景容画的的用意所在。逊斋的“三径秋凤晚节香”向景容提示了菊花人格化的意义。马轼在《秋江鸿雁图》上的题款,短短一段文字,说明此图是供景容“清玩”怡情的。

在第二卷作品中,诗与画的结合有两种形式:一是诗意融入绘画,一如王维的“画中有诗”。樊晖的《溪山远眺图》、戴浩的《秋江唤渡图》、李政的《水阁归舟图》、马轼的《秋江鸿雁图》都表现了水天空阔的诗一般的意境。

另一种结合形式是在画土题诗,使有画意的诗和有诗意的画,不仅在意境上,而且在平面空间上呼应起来。谢环在《云山小景图》上题:“山顶烟云作浪堆,林间茅屋掩苍苔,小桥不是无人过,谓恐前村有雨来。”把这样的诗安排在画幅左边的山水空濛处,这就是十足的文人画了。

以书入画,就强调“写”的精神,这在第二卷书画中是很明显的。所有给景客的画都在题中强调个“写”字。如“李政为景容写”、“莆田李在为景容契家写”等等。元人汤垕在其《画论》中说:“画梅谓之写梅,画竹谓之写竹,画兰谓之写兰,何哉?盖花卉之至清,画者当以意写之,不在形似耳。”

这批墨戏作品的接受者景容的心态与这些作品一定有着必然的联系。景容的生平不详,目前只能依据出土品中有限的文字了解一二。九阳道人称他为“清士”。高鼎说“景容郑均,湖海士也”,“美风仪,妙辞翰,与人交耐久”,于书画有“清玩”之趣。与景客交往的多是当时的艺坛名家。

直接为景容作画的何澄和戴浩都曾经做过知府这一级别的地方官,何澄还曾于洪熙二年得蹇义的举荐,由训导升为弘文阁给事中[20]。作为封建社会的文人士大夫,们都有着儒家思想中积极进取的一面,并被列入《明史·循吏传》予以褒扬。另一面,他们是淡泊和超脱的,尤其在他们归隐之后就更为明显。晚年的何澄,“婆娑林泉”,“所居植竹数百竿,引以二鹤,自号竹鹤老人,雅意翰墨,长于山水”[21]。

何澄的云山墨戏在做官时就开始了,杨士奇在《萧启御史赴山东佥宪,以何澄所画云山求题》中有“宜阳太守多公暇,肆笔云山出潇洒”句[22]。归隐后的何澄,被张琦赞为“竹鹤老人天下稀,笔端云物写心机”[23],是一个十足的文人画家。

何澄的思想性格,杨荣在《何太守竹鹤老人小像赞》中有所描述,所谓“有伟厥躬,有煜厥容,啐然其外,充然其中”;“爱追迹于古人”;“尤超乎其不群,而自远于污浊,期始终之不渝,顾内省之无怍”[24]。

戴浩的晚年生活与何澄波其近似。“性喜吟咏,善书,亦工画。暇辄写梅绘鱼以为乐。或登楼弦琴,焚香观书。翕然自适于林泉之际。”[25]“暇门联楼啸咏,有《默菴集》和《鲤庭吟稿》”,“或游戏绘事以自适”[26]。这些有助于理解他们的墨戏之作。

九阳道人的《撷兰图》也是墨戏之作。九阳道人张懋丞又号澹然,《画史会要》说他画山水学米芾、米友仁父子,布景清雅,还能画枯木竹石。九阳道人的文人墨戏,不仅有家传,而几还有思想方面的因素。

天师世家本有绘画传统,就元代考察,《图绘宝鉴》卷五所载有关天师张与材、张嗣成、张嗣德等善于绘事的材料,可使我们对九阳道人的艺术渊源有个概略的了解。入明以后,四十二代天师张正常是否善于染翰墨戏,不得而知。但四十三代天师张宇初确是擅长丹青的。《清河书画》曾著录他的一幅《鹤林图》,《画史会要》也说他曾画《秋林平远图》、《皇明书画史》说他“写墨竹自成一家,亦精兰蕙”。四十四代天师张宇清也祖承家学。曾啟《西墅集》载:“真人张宇清善写山水。”故宫博物院今存一幅《思亲慕道图》卷,纸本设色,作于宣德二年(1427年),应是张宇清的绝笔之作。

应当看到,天师一系与普通道士的地位迥别,属贵族之列,与宫廷有着相当密切的关系。九阳道人经常往来于北京和贵溪之间,参加宫廷里的许多重要活动,曾得宣宗、英宗两代皇帝的宠遇。由于身分特殊,他有广泛的社会交往。同时,他也是文化色彩很浓厚的人,“丰度英迈,读儒道家书,日记万言”,“落笔奇怪,发天地灵秀之人气,超出古人意表”[27]。

文人士大夫的思想常在儒道之间,天师阐发道家玄理时也参合于儒家。景容为湖海士,九阳道人为之墨戏,天师的心态或‘歹景容有相通之处。九阳道人“处心恬澹不胶物”,而自号“澹然”,也许这正是他思想性格的写照。

墨戏的风气,在当时已不限于官僚和道士,而广泛波及到一些职业画家中。作为民间职业画家的夏芷和作为宫廷职业画家的李在、谢环、马轼,都留下了各自的墨戏之作,这是值得注意的文化现象。李在、谢环、马轼这些宫廷画家的戏笔山水,我们还是首次从淮安出土书画中见到,这也是画史漏记的重要事实。

明代没有严格意义的画院,但设有专门从事艺术的散官,提供了一条以艺术求仕的途径。宣德元年,武英殿待诏边文进受贿荐人,宣宗皇帝召文进古问“尔以小艺得官,敢持恩贫纵”[28]宣德时,画家谢环“再进官锦衣卫千户,盖授近职,使其食禄也”[29]。景泰三年六月,“升锦衣卫千户谢廷循、府军卫千户殷善为指挥金事,仍旧带俸,以其善绘事也”[30]。

通过艺术以求仕进,对文化修养就有所要求。洪武时的周位“博学多才艺”[31]。陈远“少力学,通易经”[32]“为人清峻刚直,而意度闲雅,士大夫多敬慕焉”[33]。相礼“滑稽多智,能诗善画,尤精于弈,当时无敌”[34]。永乐时的范退“博识雅淡,为馆阁名公所重”[35]。边文进“夷旷洒落,博学能诗”[36]。到了宣德时期,由于宣宗本人文化修养较高,自然对以艺求仕的画家也有所要求。谢环的得宠,因其“清谨有文”[37]。杨士奇说“宣宗皇帝万机之暇,讲论道德之余,间游艺书画,时非厚重端雅之士,不得给事左右。”[38]宫廷画家由于本身文化修养较高,画上题诗也在情理之中。

考察谢环的文人心态,有助于了解当时宫廷画家的一般状况和墨戏问题。杨士奇在《翰墨林记》中说“永嘉谢环庭循,清雅绝俗之士也,敬言行如处女,务义而有识,不慕荣,不干誉,家无余资而常充焉,有自足之意。知学问,喜赋诗,时吟咏自适。有邀之为山水之游者,忻然赴之,或数日忘返。所与交皆贤士君子。”

杨士奇还在《谢廷循像赞》中提到他“雍容而夷坦,恬淡而静贞”,“寄妙翰于林峦,亦自怡其情性”[39]。金幼孜的《静乐轩诗序》云“永嘉有一士曰谢庭循,尝以静乐名其轩,士大夫与之游者皆为赋静乐之诗。……庭循悟静之理,得静之趣,反于中者廓然而有余。虽处夫都邑喧杂之区,冠带声利之途,而其心常治然不为之动,宜其所乐之异,而为士君子所称道者如此。”[40]其超脱的桔怀跃然纸上。

这种心态也表现在其他宫廷画家身上,如杨荣评郭纯时说“郭生独超迈,质直由天资。纯然无表襮,胸次良坦夷。幽斋匪华饰,冲襟淡无为。”[41]再如陆针谈到范退时赞道“明朝皂帽紫绒衣,杖辈还看白云飞,功名过眼如掣电,叹息斯人古亦稀。”[42]都可见坦夷与淡然的情怀。

文人墨戏形式的采用,并不严格地受画家身分的限制,官僚、道士、宫廷画家,在这时已经具有相似的文人心态和审美趣味,诗书画成为一时之风尚。在文人画居于重要地位后,墨戏形式自然会被广泛采用,通人身分来区分某件作品是“匠人画”或“文过画”已很困难。被视为“草草如荒意不荒,云根老树带疏览”的李在,“戏笔画花花嫣然”的范暹,都是宫廷画家。宫廷画家孙隆的《花鸟草虫图》[43]、民间职业画家戴进的《三鹭图》故宫博物院藏和他的弟子夏芷的《枯木竹石图》淮安第二卷,很难认为与墨戏有多少质的差别。

文人墨戏中常见的山水母题是米氏云山或云山墨戏,第二卷书画中就有三幅此类作品,即何澄《云山墨戏图》、李在《米氏云山图》和谢环《云山小景图》。

李在的《米氏云山图》,树石远山都画得较草率,自头点子大而浓,树不见枝叶,用粗笔涂抹,但画中的溪水、小桥、孤舟都很有诗意,以纸底留自为水与天及环绕山腰的云雾。李在画米氏云山不见于画史记录,而何澄是专画米氏云山的,他的《云山墨戏图》在用笔用墨要比李在讲究,同样是云山,在远近山峦重叠中已表现出不同的层次。

谢廷循的《云山小景图》大体与何氏的作品相似,只是把景物重心安排在右侧,而在另一侧余出很大的空自,以表现水天浩淼的迷朦景象,并为题诗留出充分的余地。以上三幅作品都取“隔水相望”式的构图,在对岸写出云雾缭绕的主山,并且都有小桥的形象,对水天云气留白的处理及树的画法,表现出同一趋势,从中可以看出当时米氏云样式的一般情况。

米氏云山样式在文人墨戏中保存一来,与当时普遍的文人心态有关。那么米氏云山样式在当时是否流行从文献记载来看,宣德、正统、景泰时期的宫廷画家就有画二米山水的。谢廷循“山水宗荆关、二米”,孙隆“山水宗二米”,林景时“山水专学二米”。

以上三位分别来自浙江、江苏和福建,三省是当时宫廷画家的主要来源。闽籍画家从宜德至成化在宫廷任职的不少,如李在、周文靖、周灿、林景时、黄济、郑时敏、郑克刚、詹林三、林时角、许伯明等,对宫廷绘画当有一定影响,但除李在、林景时画米氏云山外,其余画家的情况不甚了了。

“闽中十才子”之一,《唐诗品汇》的作者高棣,同时也是文人画家,“永乐初,以布衣召入翰林,为待诏,迁典籍”[44]。《无声诗史》卷一载“高棣,字彦恢,仕名廷礼,别号漫仕,画法原于米南宫父子,出人商高间。时方壶子画妙一时,初识棣,称赏不置,曰‘异时当为名家。’在愉林二十年,四方求诗者,争以金帛为贽,岁尝优于禄入。”米萧常自号“襄阳漫仕”,高棣亦别号“漫仕”,可见他对米芾的追慕。方壶子为江西龙虎山道士,以画云山墨戏知名于时。与“闽中十才子”有联系的闽籍画家王肇、赵迪都是师法二米的[45]。因此,李在、林景时画米家山水,是不难理解的。

江西龙虎山道士,除了方从义画云山墨戏外,前面已经提及,九阳道人也画米氏云山,只是未见画迹传世。江阴的何澄则把云山墨戏的样式传到沈明远、彭玄中、张复阳三位道士和释碧峰的艺术中[46]。明前期影响最大的画家戴进,于“马、夏、刘松年、米元章四家山水为特擅”[47]。王世贞评论戴进《城南茅屋图》时说“文进自谓仿陈仲梅,而中大有米襄阳笔意。”[48]到了明代中期,米氏云山样式在吴派艺术,有着重要意义,实属必然。

三、淮安第二卷书画与时代风格

永乐迁都后,北京汇集了一大批来自江苏、浙江、福建等地的画家。他们带来各自的地域画风和个人画风,彼此相互影响,形成了当时最有影响的风格——院体和浙派风格。一般的看法认为,宣德至弘治讨期,明代院体风格与浙派风格取代了元人风格的主体地位,成为达时期的主体画风。

第二卷中多数为墨戏之作,所包含的各种风格与院体、浙派风格无直接关系。尽竹有些墨戏作者本身就是院体或浙派画家,但其作品仍不属于主体时代风格。这就揭示出绘画史上一个问题,在同一时代或时期里,并存着几种风格,有些属于主体风格,有些则属于非主体风格。作主体风格对画史研究的意义往往被人忽视。

淮安出土的非主体时代风格的作品,引发我们对上体时代风格形成与发展的思考。以何澄的《云山墨戏图》为例,郑午昌先生说“何澄虽学米元章,观其作品,亦往往与刘俊、张有声辈同属浙派一类,盖亦受浙派之沾染而然,可谓盛矣。”[49]

相同的看法,在《画史会要》中已有记述。刘俊是当时的宫画家。他的传世作品具有明代院体风格。而从何澄的《云山墨戏图》,看不出与刘俊的传世作品有什么联系。这或许说明何澄的绘画在正统十一年以前尚未受到院体和浙派的影响,而此后才“不免浙派之目”。

现在学者普遍认为院体与浙派形成于宣德时期。何澄活到了成化间,浙派、院体此时已壮大,何澄若是在成化年间或稍前受到浙派“沾染”,也可以理解。

中国古代书画鉴定家对绘画作品时代风格的界定,多偏于鉴赏的意义。如宋代米芾在《画史》中评论截源时说“策源平淡天真多,唐无此况,在毕宏上。”通过聊聊数语折射出他对唐画的认识。元代汤垕在《画鉴》中说“唐无名人画至多,要皆望而知其为唐人,别有告种气象,非宋人可比也。”

在直觉经验中区别出唐宋时代风格的不同,但对不同之处未作进一步的描述与分析。明代的董其昌在《画禅室随笔》中分别以晁以道和苏东坡的诗意来譬喻“宋画”,与“元画”不同。

王世贞对山水画风演变的总结,也就是对主体时代风格演变的总结。他说“山水至大小李一变也,荆、关、董、巨又一变也,李成、范宽又一变也,刘、李、马、夏又一变也,人痴、黄鹤又一变也。”[50]尚未把三主体时代风格与主体时代风格同时纳入画史研究与鉴定研究的理论体系之中。

确立主体时代风格和非主体时代风格这两个概念,对绘画史的研究与书画鉴定的研究都具有重要意义。艺术风格既有统一性,又有多样性。这不仅表现在艺术家的个人风格中,也应当表现在时代风格中。

从时代风格的多样性而言,可以区分出主体时代风格和非主体时代风洛。不论是主体时代风格还是非主体时代风格,都具有这个时代风格的统一性和一般性,只不过在休现时代精神方面程度不同而已。要想获得时代风格最一般的认识,还必须从研究这一时代风格的多样性上着手。

明代前期的主体时代风格是院体和浙派风格,而淮安第二卷书画作品所包含的风格基本上属于非主体时代风格。我们从鉴赏的角度对明前期绘画的一般认识,仍限于院体与浙派画风,这对画史的宏观把握有意义但略去了画史本身的多样性和复杂性。

更重要的是,在鉴定学上对绘画年代标尺的探讨应以主体时代风格和非主体时代风格为基本的思路。在主体时代风格中总结出具有涵概主体艺术的年代标尺。同样,在非主体时代风格中亦可根据实际情况区分出不同的类别,从中总结出用于鉴定主体时代风格作品的年代标尺。

淮安明墓第二卷书画所包含的米氏从山样式,以及简化了的李郭样式,都丰富了非主体时代风格的材料,在许多方面超出了我们已有的经验。它所提示出的画史意义和鉴定意义,我们不能低估。在出土书画和传世书画中,对主体时代风格和非主体时代风格的同步研究,应该受到我们的重视。

注释:

[1] 方闻《山水画结构之分析·国画断代问题之一》,台湾《故宫季刊》第四卷第一期。

[2] 据《淮安县明代王镇夫妇合葬墓清理简报》所载王镇墓志铭。见《文物》1987年第3期。

[3] 据(乾隆)《吉安府志》卷四十八文苑传,知胡正,字端方。《淮安县明代王镇夫妇合葬墓清理简报》及徐邦达《淮安明墓出土书画简析》(见《文物》1987年第3期)皆作胡端正,实误。

[4] 《汉天师世家》,北京图书馆藏善本。

[5] 见《故宫书画录》(中)。

[6] 均见《东里文集续编》卷四《翰墨林记》。

[7] 陈叔起、王绂《潇湘秋意图》,故宫博物院藏。

[8] 徐邦达《淮安明墓出土书画简析》。

[9] 《日本现在支那名画目录》。

[10] 《英宗实录》卷二十一。

[11] 均见(乾隆)《吉安府志》卷四十八文苑。

[12] 丰熙《陕西巩昌府知府戴公浩墓志铭》,《国朝献征录》卷九十四。

[13] 以上均见于《宁波府志》卷二十,《鄞县志》卷三十三,并见注12.

[14] 丰熙《陕西巩昌府知府戴公浩墓志铭》,《国朝献征录》卷九十四。

[15] 《画史会要》卷四。

[16] 《明画录》卷二。

[17] 《画史会要》卷四。

[18] 岳正《类博稿》。

[19] (日)槑夫良心《天开图画楼记》

[20]《明史》卷148

[21] 《无声诗史》卷一。

[22]《东星续集》卷五七。

[23] 《白斋诗集》卷三。

[24] 《文敏集》卷十六。

[25] 《鄞县志》卷三十三。

[26] 丰熙《陕西巩昌府知府戴公浩墓志铭》,《国朝献征录》卷九十四。

[27] 《汉天师世家》,北京图书馆藏善本。

[28] 《宣宗实录》卷二三。

[29] 均见《东里文集续编》卷四《翰墨林记》。

[30] 《英宗实录》卷二一。

[31] 《太仓州志》。

[32] 《天台林公辅文集》。

[33] 《鄞县志》。

[34] 《画史会要》卷四。

[35] 《江南通志》。

[36] 《闽书》。

[37] 《东里文集续编》卷一六;《画史会要》卷四。

[38] 《东里文集续编》卷一六。

[39] 《东里续集》卷四五。

[40] 《金文靖公集》卷七。

[41] 《文敏集》卷二《朴斋为郭文通题》。

[42] 《列朝诗集·丙集》陆太常釴《范启东哀辞》。

[43] 吉林省博物馆藏《花鸟草虫图》卷,“孙公草虫卷乃墨戏也。”

[44] 《明史》卷286。

[45] 均见《闵画记》。

[46] 《明画录》卷五:“释碧峰,山水法彭元中。”《佩文斋书画谱》卷五八引《画史会要》:“道士彭玄中,号桧亭,江阴人,山水学何彦泽。”《图绘宝鉴》卷六:“道士彭玄中,沈明远,张复阳,浙人。画法俱相似。”

[47] 《詹氏小辨》。

[48] 《弇州山人稿》卷一三八

[49] 郑昶《中国画学全史》321页。

[50] 王世贞《艺苑卮言》。

原文刊载于《文物》1988年第1期