1986年3月23日和25日的《人民日报》对题为“当代中国绘画所面临的挑战”的学术研讨会做了报道〔1〕。此次研讨会由中国两个最主要的艺术机构:北京中国画研究院和中国艺术研究院联合主办。《人民日报》的文章指出中国绘画面临着三个“挑战”,或曰“当前的危机”,即中国艺术传统的丧失、来自西方的影响,以及当今艺术领域的商业化和投机主义。研讨会还探讨了老一辈艺术家和青年艺术家间的冲突,传承中国艺术传统所面临的困境,以及在风格创新中遇到的困难等三个相关议题。

对于文化史学家而言,这些问题已是老生常谈。在过去的一个世纪中,这些问题始终困扰着中国艺术家。中国的知识分子总是在哈佛大学杜维明教授所概括的“破除文化偶像”(cultural iconoclasm)和“迷恋传统文化”(cultural obsession)的两极间激烈摇摆〔2〕。现代中国在往昔的辉煌和现实问题的夹缝中艰难前行。在这一过程中,极端的一方彻底否认过去的传统,而另一方则完全排斥外来的影响。美国著名记者西摩尔·陶平(Seymour Topping)在1987年的《纽约时报·书评》的一篇文章中,曾描述了今日中国艺术活动与当前政治间的密切关系〔3〕。现代中国还未能在文化传统的自豪和当代世界的位置中找到平衡。

主张西化的艺术家

作为充满革新热情的年轻知识分子,主张西化的艺术家渴望以西方的眼光来看待世界的愿望,和他们力主采用西方技术、穿着西方服饰的想法一样强烈。他们认为中国传统绘画在透视法则上一无所长,在人体结构上亦乏善可陈,更重要的是,中国传统绘画不适宜表现当代的生活。

图一 徐悲鸿人体素描

徐悲鸿(1895-1953)是这类艺术家的代表。徐悲鸿1914年来到上海。1917年,他在日本学习了一年美术。1921年,徐悲鸿远赴法国巴黎高等美术学校学习。在巴黎期间,徐悲鸿专攻人体绘画研究(图一)。鲁本斯(Rubens,1577-1640)、伦勃朗(Rembrandt,1606-1669)和德拉克洛瓦(Delacroix,1798-1863)的作品深深吸引了徐悲鸿。他开始尝试以法国画家梅索尼埃(Meissonier,1815-1891)和哲洛姆(Gérme,1824-1904)的绘画方式创作历史题材的作品。1927年回国后,徐悲鸿在上海南国艺术学院执教,后来,担任南京中央大学艺术系主任,直至1937年抗日战争爆发。1946年,徐悲鸿出任北京中央美术学院院长,直至1953年病逝。

有趣的是,与其他大多数主张向西方学习的中国画家一样,徐悲鸿更偏好西方的学院绘画风格,而不喜欢不拘常规的前卫艺术。徐悲鸿厌恶甚至排斥野兽派、立体派和达达主义画家的作品。在他看来,这些画家都是“空洞的形式主义者”(empty formalists)〔4〕。在研究中国问题的学者中,将日本的成功西化与中国西化的失败的比较由来已久。在这个问题上,我要提到最近在美国纽约曼哈顿日本屋画廊(Japan House Gallery)举办的一个精彩展览―“日本的巴黎:日本人与欧洲绘画的交流”〔5〕。这个展览展示了1890年至1930年间,前往法国巴黎的日本艺术家对巴黎美术学院艺术风格的学习和吸收。这种对巴黎艺术风尚的全面沿袭在中国并没有出现。

相反,徐悲鸿致力于通过西方风格的人物素描和油画来改造写实主义。作为一名教育家和改革家,徐悲鸿以艺术工程的手法(artistic engineering)着手“改造”中国艺术。他将西方的写实主义,主要是明暗对比方法和透视技法移植到中国画创作中。在其著名的抗战题材作品《愚公移山》中,徐悲鸿描绘了英勇坚毅的中国人用双手搬走大山的寓言故事。在这幅油画中,徐悲鸿用中国绘画的传统笔、墨、纸张塑造出具有西方石膏雕塑般立体感和质感的裸体人像〔6〕。如果说徐悲鸿在追求写实上的这种尝试不免流之于肤浅,那主要是因为在中国的文化观念中,艺术家对“真实”(reality)的构想和其在艺术创作中对“真实”的表现,与西方传统迥然不同。对于中国的艺术家来说,视觉上的写实表现,即“形似”仅仅是为“神似”服务的手段,“神似”才是表现的最终目的。中国艺术家创作的目标是“以形写神”。换言之,即用“形式来表现精神”。唐代以降,一千多年来,理想的中国画家要做到“外师造化,中得心源”〔7〕。

图二 徐悲鸿《战马》

对于中国画家来说,对自然外物表现的意义必须通过对画家内心的表达来实现。因此,包括徐悲鸿在内的所有中国画家,都试图将中国书法性笔墨的表现力与图像的写实相结合。徐悲鸿在一幅取材于传统力量和坚韧象征的纸本水墨画——《战马》(图二)中,尝试将西方的写实技法与中国传统的书法性笔法相结合。如果我们将徐悲鸿笔下的战马与唐代同样题材的绘画,如韩幹的《照夜白》〔8〕相比较,便会发现,徐悲鸿并没能在西方风格的写实技巧上有什么突破。

在向西方的学习中,中国画家面临着巨大的文化和心理层面的差异。在中国画家的语汇和艺术空间中,缺乏西方现代主义者所具备的情感积累。吴冠中,出生于1919年,1947年远赴巴黎高等美术专科学校学习。在接受香港记者的访问中,吴冠中对自己的经历发出肺腑感言:“我的国内的启蒙老师们大都是留法的,我自己也到了法国了,便如到了舅舅家,愉快,兴奋!强劲的胃吞食一切。我学习一切,学了三年。我不是艺术学者,只是作者。蚕吃叶吐丝,牛吃草挤奶,我吃的是自己的奶吧,自己却挤不出奶来。咀嚼别人的作品并不能孕育自己的作品,我感到空虚和惶恐,是安泰(Antee)脱离地面的恐慌吧!我决定回国了,虽然回国的原因还有一些可歌可泣的因素,但最根本的关键,便是这安泰的恐慌。”〔9〕

回国后,吴冠中也采用中西结合的风格进行创作。《浪》〔10〕即是他以书法性笔法在宣纸上从事传统创作的例证。如果我们回顾宋代或明代画家在处理同类题材的作品所采用的创作方法便能发现,吴冠中的困惑显而易见。

坚守传统的艺术家

然而在不同文化冲撞所引发的痛楚之外,中西间的交流也的确带来了对传统的超越。中国艺术家吸纳西方技法的努力,与他们更加执著地对自身传统和历史的再发掘、再肯定的探寻密不可分。19世纪早期,中国艺术呈现出明显的停滞迹象;但是到了19世纪后半叶,学者们对金石学、考古发现和文献学研究的兴趣增长,引发了传统书法和绘画艺术的复兴。1862年在科举考试中中举的儒家学者赵之谦(1829-1884)热衷石刻铭文,他对5世纪末、6世纪初河南北部龙门石窟石刻铭文的研究尤为投入〔11〕。这些石刻有阴文,也有阳文。赵之谦自己印章的阴文和阳文篆刻便采用了6世纪的书法风格〔12〕。由篆刻入手,赵之谦开始书写大字体的书法作品,并发展出独特的力道遒劲的书法风格。赵之谦的书法作品,墨色浓郁,笔锋轮廓鲜明,单个汉字结构、字与字之间的留白形成鲜活错落的平衡韵律。赵之谦将同样的法则运用于绘画创作中,他的作品将鲜明的轮廓线条和大胆的没骨渲染灵活地结合起来。从现藏东京国家博物馆的四条屏的绘画作品中可以看出,赵之谦也曾将这一技法应用于较大尺幅的作品创作中。在这几幅组作品中,赵之谦创造出充满视觉冲击力,如织毯纹饰般浓烈、绚烂的色彩和令人愉悦的笔触。

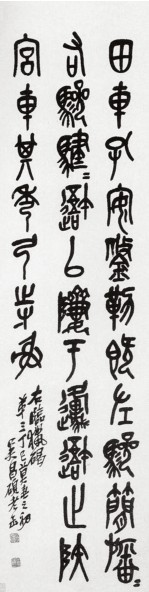

图三 吴昌硕的书法作品

图四 吴昌硕《清供图》

吴昌硕(1844-1927)延续并进一步发展了赵之谦的艺术风格。吴昌硕尤其擅长篆刻及书写带有石鼓文风格的书法(图三)。石鼓文是大约公元前422年前后刻在石鼓上的石刻文字。在对充满古意的石刻铭文的模仿中,吴昌硕通过把单个汉字组成部分的有意夸大或缩小,强调了对独立汉字的表现意趣,从而赋予这一早期、带图象效果的文字更多的韵律和节奏感。吴昌硕以悬腕、悬肘的方法书写的每个笔画都将中锋的笔锋内藏,从而形成严谨自律的圆润笔法。吴昌硕的绘画作品也运用了同样圆润的笔法。他笔下的梨树和荷花充满活力。吴昌硕1919年完成的《清供图》(图四)中活力充沛的笔法、紧凑的布局、大胆的色彩为当时上海艺坛运用书法笔法从事绘画创作提供了新的标准。

出自民间的写实主义者(The Populist-Realist)

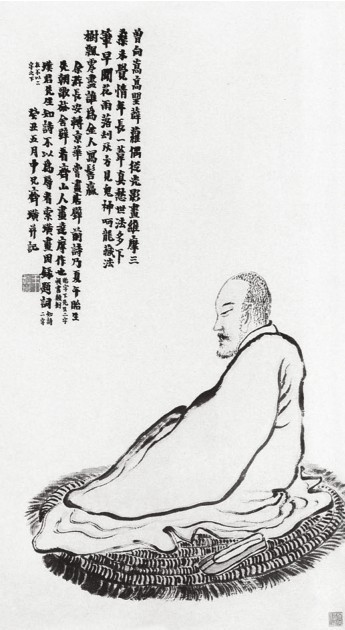

并非所有的晚清艺术家都是在书法和绘画上有较深造诣的文人画家。在上海和中国其他沿海通商口岸城市,新兴的市民阶层正在兴起。一些职业画家在迎合这些阶层的趣味中,也为中国艺术的发展做出了重要贡献。这些以满足大众需要而从事创作的画家的共同特点在于他们都谙熟形似的表现技巧。这一技巧大多是这些画家在青年时期从事肖像绘画学徒期间,在临摹从西方传入的照片过程中掌握的。曾投身军旅,后来弃武出家的虚谷(1823-1896),便是这一领域中最具创造力的画家之一。虚谷创作的题材包括色彩鲜艳的山水画、人物画,也包括花鸟、动物和金鱼等。在《横峰禅师像》(图五)中,虚谷以写实技法刻画了人物的面部特征,但是在人物衣衫的表现上,却没有运用传统平滑的褶皱表现方式。相反,他采用一些断断续续,看似率真却来源于生活的线条勾画出人物的衣衫。在1893年完成的《秋渡》(图六)中,虚谷运用明亮的橙色和蓝色,并辅之以参差的黑色笔墨,在宣纸上记录下景色给他留下的直观印象。这幅作品是中国艺术家没有运用传统的皴法和表现模式描绘山水题材的早期尝试之一。

图五 虚谷《横峰禅师像》

图六 虚谷《秋渡》

图六 虚谷《秋渡》

任熊(1823-1858)是与虚谷类似的另一位写实风格的职业画家。他早年跟随私塾师傅学画人像。任熊以宗法晚明人物画家和木板雕刻家陈洪绶风格的木版画而著称。比他年轻一些的画家任颐(1840-1896),早年也学习人像绘画。任颐发展了任熊的木刻技法,开创了自己充满古意趣味的人物画风格。(图七)任颐的创作题材多为民间英雄、鬼神等。

图七 任颐的版画

将文人绘画的书法性用笔风格与上述来自民间的画家艺术风格相结合,创造出人们喜闻乐见的大众艺术形式的画家当属齐白石(1863-1957)。齐白石1863年出生于湖南省一个农民家庭。他的一生历经晚清、民国和新中国几个不同历史阶段。齐白石自幼临摹木板印刷的书籍插图,后来在当木工学徒期间,开始家具雕刻。到26岁时已经掌握了人像画技巧。1902年至1908年间,已经小有名气的齐白石五次远游,足迹遍及西安、南昌、桂林、广东和香港等地。1919年,55岁的齐白石定居北京。

图八 齐白石对前人的模仿

在定居北平之前,齐白石的绘画显示出惊人的多样风格。他的作品既包括传统的祖先肖像画和极具装饰性的仕女图,也包括模仿17、18世纪极富个性风格的八大山人(1626-1705)、黄慎(1687-1766)和金农(1687-1764)的绘画作品(图八)。正如我们在齐白石1919年完成的绘画《蟹》(图九)中所看到的,定居北平后,他的创作已经从摩习古人转向取法自然。从齐白石的这幅作品中,我们也能看到和虚谷1893年创作的《秋渡》(图六)所表现出的、这一类画家普遍存在的优势和不足:这两幅作品都表现出画家目力所及的景物,但是他们都没能将其笔法建立起新的视觉结构。

图九 齐白石《蟹》

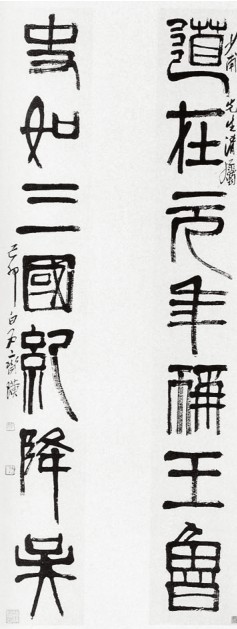

图十 齐白石的书法作品

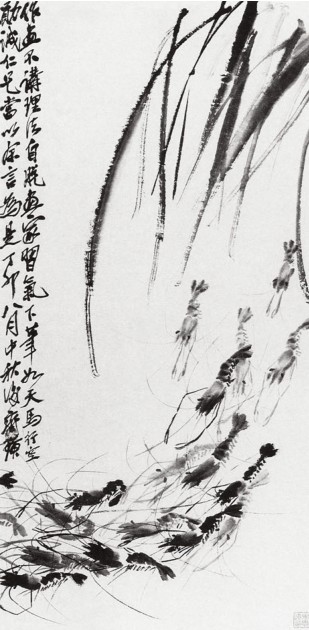

齐白石还研习篆刻家、书画家吴昌硕的艺术风格,他很快开始尝试篆刻以及篆书风格的书法创作(图十)。齐白石1927年创作的中国画《虾》(图十一)是其独特而有力的书法风格的绘画作品的代表之一。在这幅作品中,自然与艺术通过形似的表现和书法性笔法特有的韵律统一在一处,创造出齐白石特有的绘画风格。

20世纪30至40年代,齐白石继续从事书法创作,并不断临摹古人,特别是八大山人的绘画作品。在30年代初期创作的作品《鹰》(图十二)中,齐白石将八大山人喜爱的题材转化成一次纯粹的书法性笔法的绘画实践。到20世纪40年代(图十三),齐白石以简洁和生动著称的虾、蟹题材的绘画闻名于世。在齐白石1919年创作的《蟹》(图九)中,仍带有随意性的笔法,但是画家20世纪40年代创作的虾和蟹等题材的绘画作品则表现出描绘上的精准,以及一气呵成、令人叹服的娴熟笔法。此后,每个尝试此类题材的画家,其作品都难免与齐白石笔下的虾、蟹相似。

图十一 齐白石《虾》

图十二 齐白石《鹰》

现在,我想转回头谈谈前文《人民日报》报道中提到的当代中国绘画的“危机”。由于1966年至1976年的“文革”,年轻一代的中国画家缺乏传统风格的绘画训练,因此,他们在绘画和书法创作中均无法与其先辈相匹敌。20世纪80年代以来,很多青年画家尝试西方风格的绘画创作,如借鉴抽象表现主义、后现代超写实主义、新表现主义等等流派。在借鉴西方的过程中,这些艺术家不幸被西方艺术市场的需求所牵引(或者说是误导)。中国艺术院校的课程明确地区分中国画和西洋画两个领域,因此,今日中国艺术领域的学生在探索发展方向时,比以往任何时候都感到更加迷茫和充满挫折感。

图十三 齐白石的作品

然而,当代绘画面临的危机,即传统的丧失和各种风格的充斥,并非仅仅局限于中国艺术界。相反,它是一个普遍存在于现代社会的现象。自19世纪末期以来,西方艺术在寻求新的标准的过程中经历了更本性的变革。写实主义的创作逐渐枯竭,20世纪早期现代主义绘画转向抽象表现和试验性的审美探索。随着公众对能够表现当下生活和现实状况的艺术模式积极回应,照相和电影成为再现真实的新的“模拟艺术”形式(mimetic arts)。绘画逐步丧失了其作为表现现实的媒介的地位。在后现代时代,历史性艺术(historical art)有所回归,但是仅仅是作为被复制的图像或对过去的引用〔13〕。

虽然没有人能够预见未来,但是我们可以肯定在21世纪东西方在观念和艺术领域的交流必将不断增进。在此,我借鉴艺术领域以外其他学者的见解,提出如下超越历史和跨文化的思考,以便为今后对这一问题的继续讨论提供参考。

首先,让我们回顾一下西方的传统。西方艺术,始于古希腊人的“模拟”(mimesis)观念,或曰对自然模拟再现,它为后世留下了双重遗产。这一传统一方面发展为对视觉表象的写实再现,另一方面造就了对古典美范式的理想化追求。这种徘徊于柏拉图主义对于普遍真理的向往和亚里士多德对于独特性(specifics)的追求的二元对立,为几个世纪以来西方艺术和科学的发展提供了动力。例如,作为柏拉图理论的范例和西方艺术基本组织原则的几何学,为西方前现代绘画提供了明暗对比的表现手法和科学的透视体系。与之相反,根据科学史学家李约瑟(Joseph Needham)的研究,古代中国的数学和宇宙观是以代数学为基础,而非以几何学为出发点〔14〕。正因为中国人对几何式的秩序和自然细节缺乏兴趣,所以在中国绘画中并没有出现单点透视法和科学的写实主义。

第二,考察中国的传统,我们会发现一个与西方二元论完全不同的体系。中国人探求知识的方法是全面性的:中国宇宙观中的阴、阳相辅相成,而非彼此对立。牟复礼(Frederick W. Mote)曾经说过:“真正的中国宇宙观是一个有机的过程,也就是说,整个宇宙的所有组成部分都属于一个有机整体,这些组成部分在一个自发的、自我生成的生命过程中相互发生作用。”〔15〕中国的书写方式和绘画都源自于一个指意性(signifying)图式的传统体系。在中国绘画中,自然物象以简洁的图像形式表现出来,由此,一个整体性的观念得以留存:在自然和艺术、外物再现和自我表现、文字和图像间形成了相互依存、相互影响的关系。正因为中国艺术家是通过这一传统的图画性手法来表达自我,所以,他们永远无法丢弃自己的方法。同样,他们也无法抛弃艺术创作的使命,即通过复兴和改造这些技法来赋予艺术以生命及深层的寓意;不断拓展这些方法或者从艺术历史研究的角度对其作出评论;有时也在获得对某些问题的解决方法时提出新的问题。

第三,在东西方之间存在共同点。心理学家荣格(Karl Jung)首先注意到,“古代中国人对宇宙思考的方式与现代物理学家类似,现代的物理学家无法否认他们提出的宇宙模式是一个精神物理学结构(psychophysical structure)。”〔16〕现代心理学对无意识和潜意识的研究否定了西方艺术表现中视觉的客观标准,即艺术是外部世界镜像般真实的反映,并以精神的标准取而代之,认为艺术是人类主观感受的再现。用沃尔夫林(Wolfflin)的话说,“人们总是看到那些他们想要看到的东西。”〔17〕正是在这一点上,西方开始从东方寻求启迪。佛教禅宗提出打破表象的蒙蔽,以达到对更高真理的普遍诉求。从康定斯基(Kandingsky,1866-1944)到波洛克(Jackson Pollock,1912-1956),现代西方艺术家开始探讨“内在需要”和自发性的自我表现。而对此,古代中国的书法家和画家早有论述。

第四,让我们对中国和西方的艺术史做一个比较研究。在中国绘画发展中,从图像的再现到书法性的自我表现这一划时代的转折肇始于14世纪前后,即宋元之际〔18〕。这一转变与西方现代艺术中表现主义取代模拟再现几乎完全一致。哲学家和艺术评论家阿瑟·丹托(Arthur Danto)曾指出,“艺术的历史(目前)需要一个完全不同的结构。这是因为我们没有任何理由继续认为艺术的发展是不断前进的历史:在模拟再现的观念和自我表现的观念之间绝不可能是顺序的发展。”〔19〕但是在中国绘画中,在宋代的视觉再现之后,元代的自我表现主义产生,此后明代的复兴运动和清代的集大成应运而生。事实上,在宋代以后的绘画中,复兴和综合各家风格成为产生新的风格流派的基础。尽管自我表现的观念,以及自省、复兴和综合并没有成前进式发展,但是明代和清代绘画中连续的变革的确孕育出在内容和形式上均足以载入史册,并值得研究的丰富历史。

第五,让我们放眼未来。我们创造性的未来与我们过去的经历和对待变化的看法密切相关。令人诧异的是,在技术上善于创新的西方人比表面看似沉稳的中国人更惧怕改变,在中国人看来,变化是宇宙永恒的法则。艺术史学家韩庄(John Hay)在比较东西异同时曾提到,“保持固定的恒态和稳定模式的迫切心情,在一个无情变化的世界中找寻永恒真理的理念,是西方古典理想的内在支撑力;而在中国传统中,对不断的变化如何掩盖了短暂不变的探索也同样迫切”〔20〕。西方人惊异于优秀的艺术家如何能在生不逢时之际仍能从事创作;而在逆境中成长并持有循环历史观的中国艺术家则对同样的问题做出简单的回应:“崩溃之后总会复兴,分久必合,变化之外必是永恒。”

这样的乐观主义对于中国人来说并非仅仅是向往,它或许是中国思想心理文化建构的一个必然部分。中国人的宇宙观中既没有外来的造物主,也没有绝对观念,因此中国人相信,“人类的文明是人类最伟大的成就……人类的思想本身就能够对之成败产生影响”〔21〕。在中国人本主义的传统中,心路历程开始于也同样终结于求知;然而,促成一个人内心自我改变的东西,却也可能是另一个人失败的根源。正如一生都学习八大山人的艺术家齐白石所言:“学我者生,似我者死。”

可以肯定的是,在过去一个世纪中,中华民族的经历充满创痛。自从20世纪40年代以来,对于民族复兴的极度关注剥夺了中国艺术家好奇探索以及批评性反思的单纯乐趣。中国教育中坚守传统的呼声和主张向西方学习的争论仍将持续一段时间。但是随着中国的稳定和中国人自信的增强,我希望坚持传统的人和挑战传统的人都能自觉向不同的模式学习,既学习中国自己的历史,也学习西方的经验,并且不断对之做出新的改造。

注释:

〔1〕《人民日报》,1986年3月23日、25日。

〔2〕Wei-ming Tu,“Iconoclasm,Holistic Vision,and Patient Watchfulness:A Personal Reflection on the Modern Chinese Intellectual Quest,”in Daedalus,Spring 1987,pp.75-94.

〔3〕Seymour Topping,“Thaw and Freeze and Thaw Again:The Cultural Weather in China,”in The New York Times Book Rewiew,December 27,1987.

〔4〕邱定夫《中国画近代各家宗派风格与技法之探究》,台北中国文化大学1984年版,第76页。

〔5〕见展览评论:Robert Hughes,“Japanese with a French Accent,”in Time (January 25,1988),pp.62-63.

〔6〕李松《徐悲鸿年谱》,人民美术出版社1985年版。图15。

〔7〕张彦远《历代名画记》,人民美术出版社1963年卷10,第198页,张藻条。

〔8〕Osvald Siren,Chinese Painting,Leading Masters and Principles(New York: Ronald Press,1956),vol.III,pls.99-100.

〔9〕吴冠中《从东方到西方又回到东方》,载《美术家》第57期(1987年8月),第5页。

〔10〕Robert H. Ellsworth,Later Chinese Painting and Calligraphy,1800-1950(New York: Random House,1986),vol. II,p.352.

〔11〕《书谱》no.72,(May 1986),赵之谦特辑。

〔12〕Shodo zen shu (Tokyo: Heibonsha, 1961),vol. 24, pls. 70-71.

〔13〕Hans Belting (trans. By Christopher S. Wood), The End of the History of Art (Chicago: The University of Chicago Press, 1987).

〔14〕Joseph Needham, Science and Civilization in China (Cambridge: Cambridge University Press, 1954), vol. II.

〔15〕Frederick W. Mote, Intellectual Foundations of China (New York: Knopf, 1971), p. 19.

〔16〕I-ching, or Book of Changes, translated into English by Cary F. Baynes from the German translation of Richard Wilhelm, with Foreword by Carl Jung (Princeton:Princeton University Press, 1967),p. XXIV.

〔17〕Heinrich Wollfflin(trans. by M. D. Hottinger),Principles of Art History(New York:Dover,1950),p. VIII.

〔18〕 Wen C.Fong et al.,Images of Mind:Selections from the Edward L. Elliott Family and John B. Elliott Collections of Chinese Calligraphy and Painting at the Art Museum, Princeton University(Princeton:The Art Museum, Princeton University ),1984.

〔19〕Berel Lang,ed.,The Death of Art(New York: Haven, 1984),p.24.

〔20〕John Hay, “Some Questions Concerning Classicism in Relation to Chinese Art”,Art Journal vol.47,no. I(Spring 1988),p.32.

〔21〕Mote, op. cit., pp. 48-49.

本文由尹彤云翻译,刊载于《中国书画》2015年第1期