【图书信息】

【图书信息】

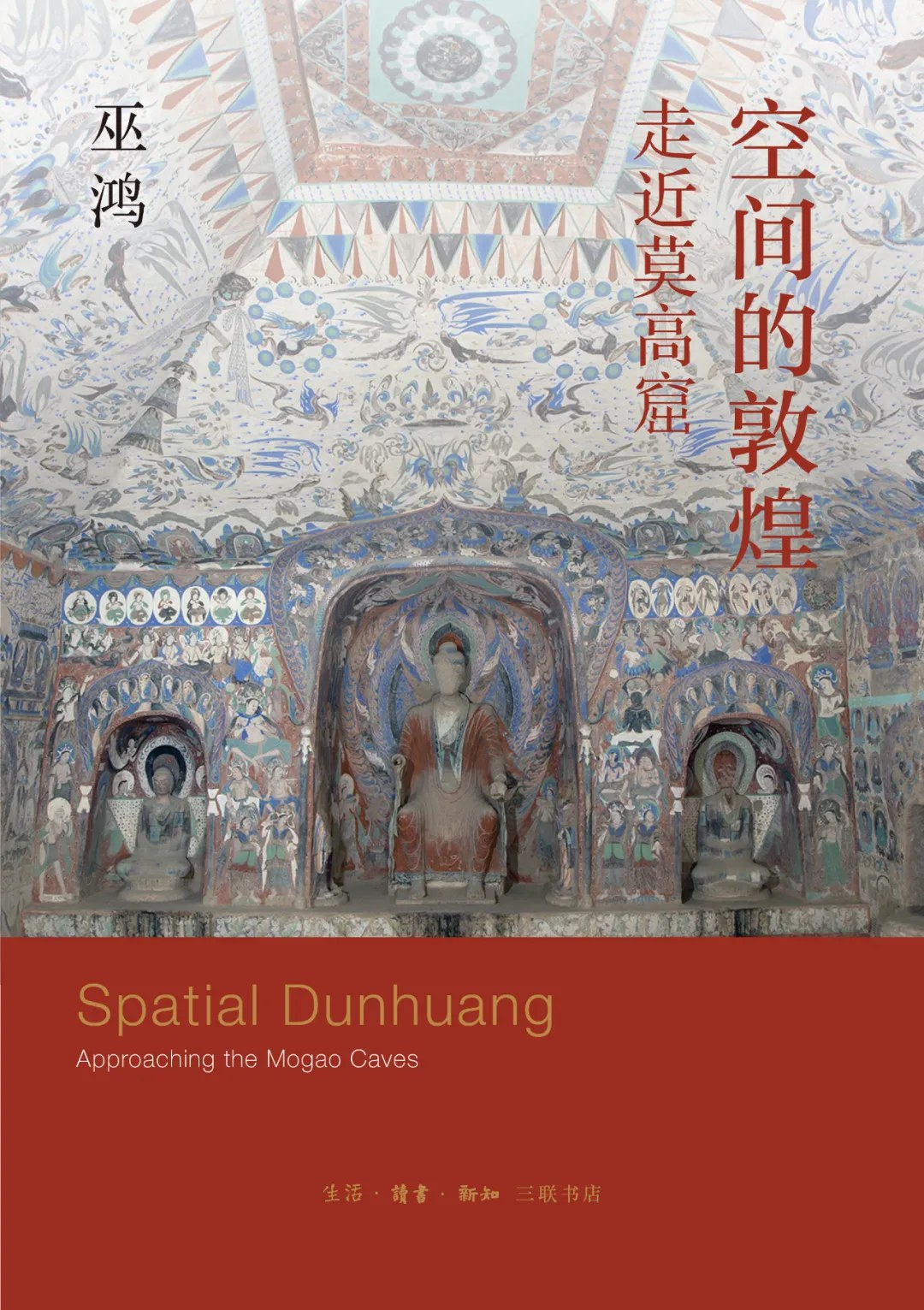

作者: 巫鸿

出版社: 生活·读书·新知三联书店

副标题: 走近莫高窟

原作名: Spatial Dunhuang: Approaching the Mogao Caves

出版年: 2022-1

页数: 326

定价: 149.00元

装帧: 精装

ISBN: 9787108072870

【内容简介】

近一个世纪之前,陈寅恪先生在《陈垣敦煌劫余录序》中写道:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”如果百年之前的情况是敦煌文献和敦煌艺术的新材料将引出新的研究问题,今天的情况则是经多几代学人的积累,基础性调查和材料整理已相当充盈,需要更多以研究中产生的新问题带动对材料的再发掘。巫鸿的这部新作通过“空间”这一角度,调动读者自身经验,从敦煌城一路向西,来到凿有数千洞窟的鸣沙山;面对扑面而来的崖壁展开历史想象,并以人的身体为尺度,进入不同时期的洞窟空间,感受洞窟的功能、性质和参观方式的明显变化。在洞窟中,身体参与感知雕塑和系列壁画以及它们之间的关系,最终目光视线落在单幅画面上,进入画面内部空间,完成精神层面的观看意义。因此,书中虽然广泛借助和征引了关于敦煌研究的原始材料,却试图从新的层面显示它们的意义,激发读者调动自己的身体和眼睛,在阅读中开启一趟敦煌莫高窟的历史文化之旅。

【作者简介】

巫鸿(Wu Hung),1987年哈佛大学毕业后留校任教,于1994年获终身教授职位,同年受聘主持芝加哥大学亚洲艺术教学,执“斯德本特殊贡献教授”讲席。2002年建立东亚艺术研究中心并任主任,兼任该校斯马特美术馆顾问策展人。2008年被遴选为美国国家文理学院终身院士,并获美国大学艺术学会美术史教学特殊贡献奖,2016年获选为英国牛津大学斯雷特讲座教授,2018年获选为美国大学艺术学会杰出学者,2019年获选为美国国家美术馆梅隆讲座学者,并获得哈佛大学荣誉艺术博士,成为大陆赴美学者获得这些荣誉的第一人。

【目录】

致谢

前言

第一章 敦煌的莫高窟

莫高窟与自然

莫高窟与墓葬

莫高窟与其他敦煌宗教和礼仪场所

莫高窟和礼仪时间

第二章 莫高窟的整体空间

对“整体”的反思

对“活体”的探寻

莫高窟的“面容”

第三章 莫高窟的内部空间

原窟群:禅观之域

中心柱窟:塔庙巡礼

大像窟和涅槃窟:参拜佛身

背屏窟:人界与佛界的交会

第四章 莫高窟空间中的图像

焦点上的圣容像

瑞像的历史叙事

瑞像的观念化

《番合圣容像变》

第五章 莫高窟绘画中的空间

经营位置

线性图画空间

二元图画空间的出现

线性空间与二元空间的结合

二元构图与空间叙事

结语:一个美术史方法论提案

注释

参考文献

敦煌历史年表

索引

· · · · ·

【精彩试读】

第一章 敦煌的莫高窟(节选)

关于莫高窟的起始,学者多定为 366 年,当时敦煌辖属于前凉政权。相传那年有个名叫乐僔的和尚,戒行清虚,希望找个恬静的地方修道。当他来到宕泉河畔鸣沙山麓,“忽见金光,状有千佛”,于是在山上“架空凿险”,修建了莫高窟的第一座石窟。

对于乐僔的生平我们全无所知。后人常根据 9 世纪的《莫高窟记》中“仗锡西游至此”一语推测他是东来的中土僧人。但正如敦煌史研究者李正宇注意到的,当这个事迹首次在《李君莫高窟佛龛碑》中记述时并没有“西游”二字。这通石碑立于武周圣历元年(698),比《莫高窟记》早 150 年以上,碑文说“有沙门乐僔,戒行清虚,执心恬静,尝杖锡林野,行止此山”。如果说“仗锡西游”隐含了长途跋涉的辛劳,“杖锡林野”则更多地表达了悠游山林的情思。因此,莫高窟的开创者不一定是个外来的游方僧人,而是位当地的禅修和尚。沿着这个思路,我们可以设想他属于敦煌的某个佛寺或教团,这类地方宗教机构在 4 世纪肯定存在。根据 1991 年的一个考古发现,我们知道甚至在 2 世纪之前,敦煌就已经有称作“小浮屠里”的去处。这一知识来自敦煌附近汉代悬泉置遗址出土的一枚汉简,历史学家荣新江据此推论:“也就是说这个里坊中有‘浮屠’——佛塔或佛寺,因此得名”。我们可以继续推想,既然有“小浮屠”, 那么也必然有被当地居民称为“大浮屠”的更具规模的佛塔或佛寺。

在荣氏看来,“浮屠”存在于汉代敦煌的事实说明了佛教在该地的深远传统,为敦煌高僧竺法护(约 229—306)在西晋时期的出现提供了历史背景。法护原姓支,是世居敦煌的月氏移民后裔,八岁依竺高座出家从师姓。虽然他一生中去到各地弘化游历并在长安建寺修行,但与敦煌的关系从未中断,曾率领弟子在此译经布道,时人称之为“敦煌菩萨”。他的弟子竺法乘也“西到敦煌立寺延学,忘身为道,诲而不倦”。到了东晋和前凉,敦煌又出了单道开、竺昙猷等高僧,均以修习禅法知名于世。此二人活动时期正与乐僔在三危山上“造窟一龛”的时间重合,因此莫高窟从其创始之初就与敦煌本地的宗教文化密切联系,是这一文化的内在组成部分。

这种联系虽然在理论上不难建立,但在当下对敦煌艺术的研究中却往往缺失。现在的熟悉做法,是不加思考地把“敦煌艺术”等同于“莫高窟佛教艺术”。这个概念上的跳跃可以理解,因为莫高窟千佛洞中的辉煌壁画与雕塑构成了当地古代美术和视觉文化的主要遗存,不断震慑着中外美术史家,吸引他们把全部注意力聚集在这些艺术作品上【图 1-1】。但这个跳跃的后果是在基本概念中取消了将“敦煌艺术”作为更为宽广而多元的领域去调研和思考的必要性,因此也阻碍了对莫高窟的文化环境和特定功能的理解。十七年前笔者曾在纽约的亚洲协会(Asia Society)做过题为“什么是敦煌艺术?”的讲话,提出我们需要记得敦煌是一个更广大的社会地理空间,而莫高窟——一个位于敦煌南端 25 公里处的佛教建筑群——只构成这个地理空间的一个部分。中古时期敦煌地区的生态条件及地理景观和现在非常不同,敦煌城内外亦存在着多处宗教和礼仪建筑,不仅有礼拜佛陀和授习佛教的场所,也有道教、儒教、祆教以及地方宗教和祖先祭拜的地点。我们不难理解这种多中心视觉文化的社会条件:中古敦煌是一个移民城镇,居住着来自不同地区、具有不同宗教信仰与文化传统的人。要理解莫高窟的历史意义,我们必须把它和同时同地发展起来的其他文化和视觉传统联系起来,在同一文化空间中观察和分析。

本章的目的即为初步发掘这些联系,通过重构敦煌地区的多元视觉文化空间,把莫高窟放到这个空间中去想象和理解。

莫高窟与自然

上面说到的《李君莫高窟佛龛碑》把莫高窟的创立追溯到乐僔在鸣沙山前看到的奇迹:他离开了城中的寺院,“杖锡林野,行止此山”,目睹了沐浴于金色阳光中状有千佛的山崖,之后在此开凿了壁面上的第一个窟室。所有讨论莫高窟历史的文字都会征引这段记述,但鲜有人注意“杖锡林野”一语的特殊历史含义。特别是当后出的《莫高窟记》把“林野”二字换成“西游”之后,乐僔在人们的想象中越发成为丝路上长途跋涉的行脚僧人,隐隐含蓄着法显和玄奘西行万里的形象。但《李君莫高窟佛龛碑》所说的“戒行清虚,执心恬静”的乐僔——这两个十分重要的修饰语也在《莫高窟记》中消失了——明显是个禅僧,与同时的敦煌僧侣单道开、竺昙猷有许多值得重视的相似之处。《高僧传》载单道开俗姓孟,“少怀栖隐,诵经四十余万言。……初止邺城西法 祠中,后徙临漳昭德寺。于房内造重阁,高八九尺许,于上编菅为禅室,如十斛箩大,常坐其中。”竺昙猷则是“少苦行,习禅定。后游江左,于剡之石城山,乞食坐禅。……后移始丰赤城山石室坐禅”。有意思的是这两位敦煌僧人也都建造了“禅室”或“石室”,所在地也都在城市附近的山林之中。学者马德进而推测“昙猷所开凿的修禅窟龛,应该是宕泉河谷最早的佛教石窟,开莫高窟创建之先声”。放到这个历史上下文里,乐僔的“杖锡林野,行止此山”和随后的“架空凿险,造窟一龛”显现为两个相互联系的行动,“忽见金光,状有千佛”则提供了二者之间的联系和造龛的直接原因。

碑文所说的“林野”亦非虚语。今日的莫高窟依山傍水,隔大泉河与对面的三危山遥遥相对。大泉河——即史书中记载的宕泉河——发源于莫高窟南 15 公里处的大泉,在莫高窟前冲击出一个 50—80 米宽、俗称大泉沟的河床台地,然后奇异地漫入沙碛之中。这条河的水量在百千年前要大得多,两岸的植被也远为茂盛。研究河西地区自然生态史的学者们收集了大量材料,证实敦煌地区在唐代以后不断加深的沙漠化过程。在这之前,位于党河——历史上称为甘泉水——两岸的绿洲曾经是水渠纵横、丛林葱郁之地,在藏经洞发现的卷子中多有记载。如《敦煌古迹二十咏》(P.2983)中《半壁树》篇写道:“半壁生奇木,盘根到水涯。高柯笼宿雾,蜜(密)叶隐朝霞。二月含青翠,三秋带紫花。森森神树下,祇(祈)赛不应赊。”同卷《分流泉咏》云:“地涌澄泉美,还城本自奇。一源分异泒,两道入汤池。波上青苹合,洲前翠柳垂。况逢佳景处,从此遂忘疲。”《翟家碑》碑文(P.4640)描述莫高窟的景色时说:“溪聚道树,遍金地而森林;涧澄河[□],泛涟浞而流演。”《大唐沙州释门索法律义辩和尚修功德记碑》(S.0530、P.4640)载:“一带长河,泛惊波而派润;渥洼小海,献天骥之龙媒。瑞草秀七净之莲台,庆云呈五色之佳气 ……溪芳忍草,林秀觉花。贞松垂万岁之藤萝,桂树吐千春之媚色。”《敕河西节度兵部尚书张公德政之碑》(P.2762+S.6161+S.332+S.6973+S.11564)记:“碧涧清流,森林道树。榆杨庆设,斋会无遮。”《节度押衙董保德重修普净塔功德记》(S.3929)说:“仙葩圣果,遍林麓以馨鲜;异兽祥禽,满溪峦而遨跃。”其他如《敦煌录》(S.5448)、《唐沙州龙兴寺上座马德胜和尚宕泉创修功德记》(S.2113)、《右卫军十将使孔公浮图功德铭并序》(P.4638)等文献也不断用“古林阴森”“万株林薮”“茂叶芬空”形容沙州地区佛刹周围的景观。如果说这些文学描写不可尽信的话,那么藏经洞中发现的武周时期撰写、开元年间增益的地理著述《沙州都督府图经》(P.2005)则可说是一篇地志性的纪实文字,在沿党河记述敦煌地区城乡地貌时,数次提到绿洲中的“美草”和“蔽亏日月”的林薮。

围绕着这片绿洲是广阔的大漠,其中也隐含了自然的神奇。古代作家反复提到的一处地标是莫高窟所在地鸣沙山。《沙州都督府图经》说:“其山流动无定,峰岫不恒,俄然深谷为陵,高崖为谷。或峰危似削,孤岫如画,夕疑无地,朝已干霄”。《元和郡县图志》写道:“其山积沙为之,峰峦危峭,逾于山石,四面皆为沙垅,背有如刀刃,人登之即鸣,随足颓落,经宿风吹,辄复如旧。”这本书和 《旧唐书·地理志》因此都把鸣沙山称为“神沙山”。更为神奇的是山下荡漾着一片永不干涸的湖水,“中有井泉,沙至不掩”。也就是自汉代已被记述、至今依然存在的月牙泉。

最重要的是,对于中古时代的僧侣、学士和道流来说,“自然”并不仅是物质世界的客观存在,而是充满了精神性和宗教性的主体,也是他们和超验的“道”进行交通的媒介。“林野”因此与“市井”相对,提供了悠游和禅修的最佳去处,这在魏晋南北朝的文学写作中屡见不鲜。与乐僔大约同时的宗炳(375—443)可说是通过自然与超验世界进行交流的最著名人物。与追求长生不老的汉代人不同,宗炳不仅向往自然中的山岳,而且把山岳作为“山水佛”加以崇拜。对他来说,自然蕴含着佛法的智慧,当其心灵与其会通,便可达到悟道的境界。他在《画山水序》一文中极为形象地描述了这种宗教体悟:“…… 独应无人之野。峰岫峣嶷,云林森眇。圣贤暎于绝代,万趣融其神思。余复何为哉,畅神而已。神之所畅,孰有先焉。”当他年老体弱,无法再去山水实地应会感神的时候,他便对着山水壁画神游冥思。据《宋书 · 宗炳传》记载:他将“凡所游履,皆图之于室,谓人曰:‘抚琴动操,欲令众山皆响’”。

宗炳的画作未得传世,但莫高窟中的一些早期壁画提供了想象其山水图像的些许线索。最值得注意的是第 249 和 285 两窟,均修建于 6 世纪,据宗炳去世时间不算太远。第 249 窟墙壁上画着禅坐的千佛,上方是在洞室般壁龛中的奏乐天人,再往上则是以不同颜色绘出的一带山峦,起伏荡漾、连绵不绝。类似的山形也出现在窟顶的天空中,但在这里,这些无根的山峰在空气中飘浮,宛若海市蜃楼,其间翱翔着异兽环绕、乘载了男女主神的绚丽云车。相似的构图范式也被用来规划第 285 窟。这座著名的石窟本身就如同具有多个禅室的一座精舍。两壁开有小型洞室,以供僧人习禅观像。禅室之间的窟壁上画五百强盗成佛、沙弥受戒自杀等教谕故事,窟顶则被转化为由云气、香花、飞天、神祇、祥瑞组成的天界。连接二者的是环绕于窟顶下部的三十六位禅定僧人,每人均在岩洞和草庐中打坐,周围点缀着山间的花草、野兽及捕猎场景。两窟壁画都以“山林”和“禅修”作为连接人界和天界的中介,也都把“自然”作为精神升华的桥梁。观看这些壁画,我们可以想象暮年宗炳在室中畅神抚琴、聆听众山回响的情境;也可以想象乐僔“杖锡林野,行止此山”,架空凿险后在其中打坐修行的景象。二人都通过自然而悟道——这里的“自然”既可是客观的存在也可是绘画的山水。