摘要:20世纪40年代,黄胄初涉画坛,与赵望云、韩乐然、司徒乔3位以写生著称艺术家的交往与互动,对他的艺术思想和艺术风格产生了至关重要的影响。然而,尽管如此,该课题却一直缺乏深入的研究。本文通过对赵望云、韩乐然、司徒乔资料的重新核实、梳理和分析,重新勾勒了他们与黄胄的关系、对黄胄的影响,以及黄胄对这些影响的反馈。在结识3位艺术家之前,黄胄已经有了一些驳杂的艺术经验,在与他们交往的过程中,黄胄的艺术创作在主题、题材、风格和语言上均有不同程度的变化。对于黄胄而言,赵望云亦师亦父,韩乐然亦师亦友,而司徒乔则是忘年交。但他们对黄胄的影响并非是单向灌输的,而是双向而复杂的,这正是“交往”和“互动”研究的意义所在。

20世纪三四十年代,面对国家建设、开发边疆和救亡图存的现实,“到民间去”、“到边疆去”的口号与实践,造就了一大批以“写生”为主要创作手段的艺术家。在40年代黄胄初涉画坛之际,赵望云、韩乐然、司徒乔3位以写生著称的艺术家对他早期的艺术生涯和艺术创作产生了“决定性的影响”。[1],并一直延续到他新中国形成稳定画风之后。这3位艺术家出身不同,道路各异,艺术风格亦不尽相同,但是,在大时代的背景下,他们都共同分享着相似的情感与理念。他们对水生火热之中的劳苦大众和黎民百姓充满同情,并不吝笔墨描绘;对于大西北,他们亦都是甘陕、青海、新疆地区最早的旅行写生画家。这些相同或不同的经验,都以非常直接的方式深刻影响着黄胄和他的艺术人生。然而,尽管3位艺术家对青年黄胄艺术思想与风格的形成至关重要,但他们之间的交往和互动,却一直缺乏深入的研究,甚至有不少谬误。因此,本文通过对原始资料,尤其是赵望云、韩乐然、司徒乔资料的核实、梳理和统计,来重新勾勒他们与黄胄的交往,对黄胄的影响,以及黄胄对这些交往和影响的反馈。

图1 青年黄胄肖像

黄胄[图1]1925年出生于河北蠡县,1933年随母亲、姐姐离家寻父,辗转保定、临汾、太原、西安,至宝鸡。1940年父亲过世,黄胄辍学,在汧阳中学代课教授美术、音乐。1942年因独爱美术、不愿做工,离家出走西安[2],经“同乡的推荐”[3]结识曾与父亲“共过事”[4]的赵望云,并向其学画。“同乡的推荐”源于黄胄本人回忆,黄胄回忆是一位刘姓老乡[5],而赵望云则回忆是田亚民。[6]黄胄家乡蠡县距离赵望云家乡束鹿县约100公里,客居西安,应属同乡。赵望云与其父“共过事”源于王立道、黄伊根据采访黄胄夫妇和亲友撰写的传记《黄胄》。[7]此说应可信,黄胄父亲喜爱绘画,一直追随冯玉祥,在西北军中任军需官[8]。冯玉祥1933年在《大公报》上看到赵望云冀南农村写生,细心收集剪报,并为每画题诗,收入1933年11月大公报馆再版的《赵望云农村写生集》及其后3次再版。[9]1934年仿前例为大公报馆初版《赵望云塞上写生集》每画题诗。[10]1935年冯玉祥下野后隐居泰山,又邀请赵望云赴泰山合作泰山社会写生诗画石刻。[11]1938年,冯玉祥出任第六战区长官,赵望云追随冯玉祥辗转西南至重庆,并创办由冯玉祥资助的《抗战画刊》,直至1941年停刊后成为职业艺术家。[12]从1933年至1941年,赵望云一直与冯玉祥保持紧密的联系,很有可能与黄胄父亲相识乃至共事。

赵望云1942年7月迁居西安,黄胄初识赵望云应在此时[13]随后不久,赵望云开始第一次西北旅行写生,于1943年1月返回重庆举办“西北河西写生画展”,随后转往成都,1943春夏之交,赵望云、关山月、张振铎3人在西安东大街青年会举办联合画展,为第二次西北之旅筹措经费,随后又立即启程第二次西北写生,1944年1月返回西安。[14]因此,在此期间,黄胄实际上并没有多少机会随赵望云学习绘画,直到1944年1月赵望云第二次西北旅行返回西安后正式拜师,才开始言传身教的真正学习。[15]在此期间,黄胄能够学习到的,并不包括赵望云的西北写生作品,而限于此前冀南、塞北、南方和西南的写生。赵望云的这些写生作品在题材上主要是平民百姓的日常生活和灾荒战乱的残酷现实,在绘画语言上主要以线条勾勒,淡墨或淡彩设色为主。对比之下,不难看出,黄胄这一时期绘画所受赵望云的直接影响。[图2]

图2 黄胄,荒坟狂野亦为家,纸本水墨,20x27cm,1943年,炎黄艺术馆藏

此前,黄胄的艺术基础主要是城隍庙壁画、没什么名气的父亲旧藏字画、赵望云农村写生、柯勒惠支的版画、临摹唐伯虎和徐悲鸿的作品、因爱看戏听书而作的戏装速写等,并无系统学习,来源比较驳杂。黄胄本人认为是“瞎画”,但初到西安时,戏装速写也卖掉十几张。[16]炎黄艺术馆尚保存几件未标注年代的戏装速写剪报[图3],大致可窥见此时黄胄艺术的基本面貌。在1943年至1944年之间,目前可查询到黄胄作品20余幅,主要是汧阳、蔡家坡一带的水墨速写,题款时间大多标注“三二年春”、“三二年夏”、“三二年”、“三三年”,尤其以1943年创作作品为主,数量约20幅。1943年春季和夏季,黄胄已开始有目的的学习赵望云,但尚未认识韩乐然。因此,这些作品主要源于黄胄此前自学的基础和对赵望云绘画的学习。黄胄曾在汧阳中学代课,期间曾画过周围的小酒馆、小茶馆[17],对周边比较熟悉。

图3 黄胄早年戏装速写剪报,20世纪40年代早期,炎黄艺术馆藏

从这些作品的整体面貌来看,非常接近赵望云30年代早中期的写生,在整体构图方面,强调人景协调、情景交融;具体描绘方面,在造型与笔墨方面都非常接近。以妇女育儿形象为例,赵望云曾在1933年冀南农村写生的《由北平至束鹿途中-保定近郊三个农家女》《束鹿县境旧历年之一般-小康农家之内室》《威县县境-村庄街头之农家妇人》等作品中描绘这一形象,黄胄在1943年汧阳附近写生《古寺依居》《南山云深处》中同样描绘了这一形象,两相对比,不难看出无论是在形象的塑造方面,还是在笔墨语言的运用方面,二者都非常接近。[图4]而不同之处在于,赵望云的写生因用于《大公报》的新闻报道,大多对现实的场景进行忠实再现,而黄胄的作品中的场景相对弱化,是对人物、情节的补充。此外,同样基于新闻报道的原因,赵望云的写生相对中立和客观,而黄胄的作品则相对有更多的态度和情感。

图4 (左)赵望云,威县县境-村庄街头之农家妇人(局部),纸本水墨,1933;(右)黄胄,古寺依居(局部),纸本水墨,20x27cm,1943,炎黄艺术馆藏

在1943年春夏之交赵望云第二次西北写生前,介绍黄胄到一家画店工作,但“因店里事务繁杂,没机会练功夫”,黄胄一个月后就辞职考上一家私人美术学校,却又因交不起学费而作罢。此时,圣路中学美术教师马德馨将黄胄介绍给了韩乐然。[18]韩乐然1937年回国,1939年任李济深领导“国民党党政委员会”少将指导员,1949年途径宝鸡时因共产党嫌疑被国民党关押,至1943年初,经李济深等积极营救,假释出狱。[19]该年3月,在西安举办自然风景画展。[20]黄胄此时便已在报上看到展览消息。黄胄结识韩乐然时,韩乐然已经“出狱半年多”[21],可推知此时应该在1943年6月以后。韩乐然得知黄胄在西安没有住处,次日便让黄胄半岛自己家居住“两个多月时间”[22]。随后与韩乐然一道,从西安出发,经宝鸡赴华山写生“约一个月左右”[23]。后受韩乐然资助,“9月间”[24],黄胄考入西北中学学习。因此,从西安出发写生应在8月初。而黄胄在另一篇回忆中谈到与韩乐然“走了两三个月”,应是包括在西安居住的时间。[25]在流传较广的李松整理黄胄年表中,记录黄胄随韩乐然八百里秦川写生为1942年,并不正确,因为当时韩乐然尚在关押中,未出狱。

追随韩乐然的几个月,对黄胄来说,被认为是“首次接受专业而系统的绘画训练”[26],尽管这个说法略有夸张,但相较于此前的临摹和自学,人生阅历和艺术经验都非常丰富的韩乐然教授给黄胄的知识,显然要深入得多。据黄胄回忆,从韩乐然学习所得,一方面是艺术自身的内容,从“素描的步骤,敷色的要领,形体结构的观察方法,绘画的布局和章法”等“绘画常识”,到“文艺复兴时的盛况和一些画家、雕塑家的生平”等美术史知识,不一而足;另一方面则是更为广阔的思想,既有自己现身说法的人生经历和生活体验,高尔基、托尔斯泰等进步文艺家的励志故事,也有毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》和共产党宣传材料等新的社会思想,并建议他多读鲁迅等人著作,从而“给人晓示与启发”。[27]更为重要的是,黄胄跟随韩乐然,亲见他写生创作的过程,将前述两方面统一到具体的创作实践中。

韩乐然秦川八百里写生作品今天已难以查询,只能从只言片语的文字,以及他此前和此后的作品中加以推测。而黄胄在写生过程中主要任务是背行李和画具[28],偶尔用铅笔画速写[29],但目前未见当时作品或图像留存。由于1943年出狱后,韩乐然的生活仍然“处于国民党特务的严密监视之中”[30],绘画也“只许我画风景物,不许我画劳苦人们”[31],因此,1943年以后的作品以表现西北风土人情和历史遗迹为主;另一原因则是韩乐然肩负着统战工作,需要用相对纯粹和高雅的“艺术”来自我掩护。但在韩乐然此前的作品中,却不难看到他描绘“劳苦人们”的图像,譬如《撑船夫》《拉纤》,比例、动势、结构也比较准确。黄胄回忆韩乐然秦川写生除了风景,也画了表现“中国劳苦大众生活的缩影”的《桥上》等作品。[32]与赵望云从描秀像开始的艺术经历不同,韩乐然曾在上海美专和巴黎美术学院学习,对写实的造型规律有比较深入的把握,对黄胄来说,无疑是一个新的天地。更为重要的是,韩乐然对黄胄在思想观念上的影响,尤其体现在黄胄此后通过写生图像所直接体现出的情感和态度方面。[图5]

图5 (左)韩乐然,拉纤之二(四川,局部),素描,25x35cm,1939,韩乐然家属藏;(右)黄胄,拉纤夫(局部),纸本设色,40x33cm,1946,黄泛区泰康旅次,炎黄艺术馆藏

1944年1月赵望云从西北返回西安,黄胄正式拜师,从西北中学辍学并住进了赵望云家,开始正式随赵学习绘画。1945年冬,赵望云介绍黄胄赴开封《河南民报》工作。[33]从黄胄作品来看,有“卅四年冬作于古汴京”(《中牟古渡图》《还家图》)等款。《河南民报》前身是创刊于1917年的《新中州报》,该报以“拥护国宪,启钥民智,不涉党政,促进文明”为宗旨,价值观中立。《新中州报》每日出售两大张,共设八版,其文艺副刊内容丰富、独具特色。1927年,时任河南省主席冯玉祥接管《新中州报》,更名《河南民报》,成为河南省政府的机关报,该报每日出对开一大张, 附送双日刊《河南民众画报》,延续了其前身文艺副刊的特点,颇受欢迎。抗日战争期间,该报社址辗转南阳、洛阳、鲁山、内乡等地,抗战结束后迁回开封,于1945年12月复刊。[34]黄胄赴《河南民报》工作应是该报迁回开封复刊之时。

赵望云的朋友傅恒书此时任《河南民报》副社长,实际主持报社工作[35],这是赵望云推荐黄胄与该报合作的直接原因[36],此外,赵望云、傅恒书、黄胄的共同朋友、河南豫剧改革家樊粹庭或许也在其中发挥了作用。赵望云对画家与报纸的合作有着丰富而成功的经验,这或许是他介绍黄胄为《河南民报》工作的深层原因。[图6]对于赵望云而言,报纸是他艺术成长道路上重要的推动力。赵望云的社会知名度,很大程度上与《大公报》的成功合作密切相关。赵望云曾多次应邀担任该报的特约旅行写生记者,从1933年开始,赵望云至少有6次与《大公报》合作的长途旅行写生:冀南农村写生(1932-1933)、陇海铁路沿线写生(1933)、内蒙塞北写生(1934)、苏鲁边界水灾写生(1935)、江浙写生(1936)、津浦铁路沿线写生(1937)。[37]作为《大公报》旅行写生记者的经历,对赵望云的艺术之路意义重大。

图6《河南民报》1936年6月3日

《大公报》是全国性大报,1936年,津沪两版全国日发行量达10万多份,全国分销处达1300多处,几乎覆盖全中国。[38]许多人都是通过《大公报》认识赵望云的,譬如叶浅予、常书鸿、黄蒙田[39],这些作品也受到普通读者的欢迎,“争着看赵望云的农村画”。[40]再加上大公报馆为赵望云出版的发行万册以上的画集和举办的展览[41],使得赵望云很快成为全国知名的艺术家。在赵望云与《大公报》合作之前,他的作品具有一定传统画谱和秀像特征,而在写生之中,艺术风格开始发生变化,能更准确的、像照片一样再现现实[图7],但最初,赵望云的绘画并没有被完全认可[42],正是在持续的旅行写生过程中,他的艺术思想不断深化,绘画风格更加成熟,作品质量稳步提高。这些成功经验由赵望云直接传递给了黄胄。尽管作为地方性报纸的《河南民报》不能与全国性报纸《大公报》相比,但《河南民报》仍是当时河南地区重要的大报之一,日发行量3000份[43]。通过《河南民报》刊载传播,黄胄的黄泛区写生首次获得了大量读者,是黄胄走向专业画家,作品走向成熟的重要过程,让黄胄离自己的艺术之梦更加接近。

图7(左)赵望云,疲劳,纸本水墨,天津《大公报》,1928年3月3日第9版;(右)赵望云,好难垦的地呀(局部),纸本水墨,天津《大公报》,1934年6月3日第9版

与此同时,黄泛区写生之所以被关注也因为河南水灾是全国性的重大事件,自身便具有广泛的影响力,而视觉图像则能让读者更为直观的了解社会热点。《河南民报》一直对河南境内的民生问题给予高度关注,无论是1936年旱灾、1942年大灾荒,还是1938年至1948年的黄河水灾,均见该报报道。[44]正如赵望云农村写生与乡村建设运动的关系、塞北写生与长城抗战之间的互动。许多艺术家都关注到这一热点。黄胄1933年、1934年在汧阳一带写生时,就画过不少黄泛区逃荒流浪到该地的灾民,对河南水灾有一定的了解和思考。韩乐然在秦川八百里写生之前,实际上准备去河南黄泛区写生,但由于“国民党当局不许他画劳动大众的贫困生活”而“没得到允许”。[45]

赵望云则曾于1944年和1946年在开封举办过展览。[46]而且曾经同样有水灾写生报道的经历,1935年秋,《大公报》委派他与记者萧乾一道,赴苏鲁边界水灾灾区作灾情速写,后编辑为《流民图》。[47]大众媒体的图像报道效果显著,萧乾后来回忆到,“《流民图》刊出后,赈捐立即更为踊跃了。我自然也从中得到一个启示:那些用数字表示的灾情报告,感动不了谁。特写应诉诸读者的视觉。”[48]对于黄胄而言,类似的效应同样明显,炎黄艺术馆藏一份题为《凋敝的河南》剪报显示,许多读者来信非常赞赏黄胄的写生作品,并希望能够经常刊登,“黄泛区的种种情形,我们仅能在报上看到一些文字,至于它究竟有着怎样一付面貌,那里的人民,是过着怎样一种生活,那么就请读者们密切注意本刊刊载这些画稿的时候吧!”[49][图8]

图8 刊载黄胄黄泛区写生剪报,炎黄艺术馆藏

黄胄在开封工作期间,傅恒书对他很好,让他住在报社里,黄胄“画过很多画”。[50]除了中国画,也包括插图、连环画、漫画和版画。但在此期间,更重要的是两次黄泛区写生。目前可见黄泛区写生作品和剪报40余件,以纸本设色和纸本水墨为主,在《河南日报》工作中所绘各类图画20余件。黄胄的第一次黄泛区写生源于司徒乔的邀请[51],并与司徒乔及其夫人冯伊湄同行。1945年日本投降之后,客居西南的各界人士纷纷计划返乡,恰好国民政府行政院下属“善后救济总署”聘请司徒乔用艺术表现“抗战以来民众所受的痛苦,和人民那种不屈不挠的精神”,以用作展览、募集“救济款”。[52]司徒乔与夫人得以有机会旅行写生返回东部城市。他们于1946年1月20日从重庆出发,辗转广东、广西、湖南、湖北,一路描绘沿途灾情和灾民生活,于5月初抵达河南开封。[53]司徒乔在开封的一家画店里看到黄胄画的一匹马,非常赞赏,于是到报社找到黄胄。因报社没人住,黄胄就招待司徒乔住在报社。[54]司徒乔与赵望云则本就认识,1943年曾在华山写生途中相遇[55]。因此,司徒乔和黄胄熟络起来,有意带黄胄一起赴河南黄泛区写生。因此,黄胄很快便与司徒乔夫妇踏上了写生之旅,“约一个多月”。[56]黄胄“一肚子的幽默和他的漫画笔一样,既逗人又深刻动人,能叫人忘去旅途的艰苦”。[57]至6月初,司徒乔接到“善后救济总署”电报赴南京举办灾情画展[58],黄胄和司徒乔夫妇就此分手。

与赵望云相似,司徒乔亦有与《大公报》长期合作的经历。1933年司徒乔在长城抗战以后,曾随“粤东各界慰劳团”北上慰问抗日将士,但因身体原因,随后转往北京治疗,同时兼任《大公报•艺术周刊》编辑[59],工作从该刊1934年10月7日创刊一致持续到1936年6月停刊。在1936年5月,司徒乔用两期专刊专门介绍了法国画家当代画家挪登(Bernard Naudin,1876–1946)的艺术,尤其是他《百哀图》(Les Affligés)中“蜩蚁似的的芸芸众生”。司徒乔认为“我们特别欢迎挪登,因为我们很大部分的同胞,在这年头,刚好活在挪登的图画里。”[60]《百哀图》从思想和技巧上都极大的启发了司徒乔,10年之后的此时,他刚好在创作结构极为相似的《义民图》,并恰好与黄胄在黄泛区写生的途中。挪登的《百哀图》、司徒乔的《义民图》、黄胄的黄泛区写生,三者的有着完全一致的共鸣。[图9]据黄胄回忆,司徒乔对他“影响很深”,主要原因是他“有气魄”、“有正义感”、“很爱国”,而且对他很好,“尊重”他、把他“当朋友”。[61]

图9 (左)挪登,出狱前听训,速写;(右)司徒乔,义民图(局部),纸本水墨,22.5 x536.5cm,1946,湖北武汉,中国国家博物馆藏

黄胄与司徒乔分手后继续在河南黄泛区写生,应为黄胄回忆第二次黄泛区写生[62],8月结束后回到开封,不久即返回西安。黄胄回忆“刘、邓大军南下,把开封围住。国民党又要抓人,傅恒书说黑名单里有我,通知我赶快离开报社。我就住在魏紫熙的家里……魏紫熙知道我要去西安,送我上了火车才回家。”[63]此处“刘、邓大军南下”,应是指1946年8月中旬晋冀鲁豫野战军沿陇海铁路开封至徐州段作战。同时,按照方济众回忆,他九月拜师赵望云,时间是“1946年9月的一个星期日”、“刚刚过了中秋节”,应为9月15日,当时黄胄尚未返回赵家。[64]又据黄胄回忆在黄泛区时间为8个多月[65],黄泛区写生的款识中,即有“卅五年秋黄胄作于古汴京”(《街头即景》),也有“卅五年秋黄胄作于长安”(《行行好吧大娘》),说明他是秋季返回西安,时间应在9月底10月初。返回西安后,黄胄继续加工创作黄泛区题材绘画,举办首次个人展览“河南黄泛区速写画展”[66],随后编辑出版《雍华》创刊号(1946年12月1日),并继续在该刊上发表包括黄泛区题材在内的作品。

以司徒乔和黄胄同一时期、同一题材、相似构图的作品,与赵望云、韩乐然同类作品对比,不难看出黄胄在黄泛区写生期间的特点。《由枣强到冀县途中-为衣食奔忙者》[图10]是赵望云1933年冀南农村写生时所作,该作为纸本水墨,简笔勾勒为主,辅以淡墨。韩乐然《宝鸡公路桥》[图11]1945年创作于陕西宝鸡,纸本水彩,该作是典型的西法水彩,设色极其浓重,且没有线条勾勒。司徒乔《归去亦无家》[图12]是1946年黄泛区写生时于郑州花园口创作。司徒乔的艺术基础与赵望云完全不同,但与韩乐然具有一定的可比性。该作为绢本水彩,以淡墨勾勒主体形象,同时并重丰富的设色,试图融合“中画的线”和“西画的光”,自己对结果“比较满意”。[67]黄胄《还家行》[图13]几乎是同时创作,该作纸本设色,与赵望云相比,保持了与之相似的中国画构图,但在具体形象表现上,则要细致得多,每个人物都试图描绘其细节,而不是赵望云式的简笔勾勒,在设色方面,要更加浓重和丰富,相比之下,后两点更接近于司徒乔的风格。

图10 赵望云,由枣强到冀县途中-为衣食奔忙者,纸本水墨,1933

图11 韩乐然,宝鸡公路桥(局部),纸本水彩,36x50cm,1945,陕西宝鸡,韩乐然家属藏

图12 司徒乔,归去亦无家(黄泛区居民还乡图,局部),绢本水彩,53x93.5cm,1946,河南郑州,中国美术馆藏

图13 黄胄,还家行,纸本设色,38x76cm,1946,潼关道上,黄胄美术基金会藏

黄胄在黄泛区写生期间还具有两方面的重要变化。一是对人物画的自觉,在该时期的作品中,可以看到更多脱离赵望云农村写生作品人景协调、情景交融的风格,弱化环境,甚至去除环境,单独将人物作为主体对象进行描绘。二是更加强调艺术家本人的主观情感和态度,而非采取客观中立的态度进行直接再现的艺术创作。对比赵望云1935年苏鲁水灾写生时创作的《苏鲁灾区写生-大水重围中的村落》与黄胄1946年黄泛区创作的《遍地汹汹黄水》可见,后者几乎不描绘水灾场景,而将受灾群众作为画面的主体,并试图更具体的通过对人物形象和表情的描绘来反映其内心世界。[图14]对比黄胄此前的母婴形象,在黄泛区所绘《往事》(1946)对人物的造型和表情同样非常细致,对发丝、眼神、衣服上的补丁,皆尽力描写[图15],与赵望云笔下的母婴形象相比,则大异其趣。[68]该阶段,司徒乔对黄胄的影响非同寻常,速写《黄泛区的代表作》与司徒乔此前在湖南衡阳创作《啃野草》非常接近[图16],而刚刚返回西安时创作的《行行好吧大娘》(1946)则与同时期司徒乔的《父女》(1946)具有很强的可比性。[图17]此外,《小秃儿》(1946年夏,扶沟旅次)、《丢去家的人》(1946年夏,扶沟)、《伊斯兰的小贩》(1946,黄泛区)、《菜贩》(1946年夏,扶沟)同样鲜明的体现出这样的特点。

图14 (左)赵望云,苏鲁灾区写生,纸本水墨,天津《大公报》1935年10月19日第9版;(右)黄胄,遍地汹汹黄水,28x37cm,纸本设色,1946,西华县城郊,炎黄艺术馆藏

图15(左)佚名,流落县城的安徽灾民,摄影,1946年9月,安徽;(中)黄胄,往事(局部),纸本设色,44x34cm,1946,黄泛区旅次,炎黄艺术馆藏;(右)黄胄,南山云深处(局部),纸本水墨,20x27cm,1943年春,炎黄艺术馆藏

图16 (左)司徒乔,啃野草(局部),纸本水墨,22.3x34.3cm,1946年4月30日,湖南衡阳,中国美术馆藏;(右)黄胄,黄泛区的代表作(剪报),速写,1946,河南,炎黄艺术馆藏;

图17 (左)黄胄,行行好吧大娘(局部),纸本设色,48x36cm,1946,西安,炎黄艺术馆藏;(右)司徒乔,父女(局部),纸本水彩,35.4x26.4cm,1946,广西运江,广州艺术博物馆藏

新中国成立以前,黄胄最后一次大的转变则来源于首次西北和新疆之行。1948年,赵望云携与黄胄西北旅行写生,经甘肃、青海至祁连山,然后回兰州举办画展,随后在张治中协助下,赴新疆迪化(乌鲁木齐)旅行写生,并在迪化展览,同年冬返回西安。[69]边疆和少数民族题材,对于当时的黄胄而言,仍然是一个未曾尝试过的全新领域,尽管他此时已经有了相当的造型和笔墨基础,但面对未曾表现过的对象,依然是一种挑战。青年黄胄所接触到的3位艺术家,恰好都是西北写生的先驱,此前,赵望云曾于1942年和1943年两度深入甘青和新疆旅行写生[70],司徒乔也曾在1943-1944年旅行新疆写生[71],踏遍南疆和北疆两线,而韩乐然则在1945年开始启程赴新疆写生,足迹遍及新疆各地,直至1947年坠机去世。[72]韩乐然1945年在写生途中路过平凉时专门找过黄胄,希望黄胄随行,但黄胄因“喜欢中国画”,对“外国的东西”(油画)不感兴趣而作罢。[73]

通过前述作品的比较可以看出,黄胄并非是对“油画”的艺术表现系统本身不感兴趣,而是对“油画”所负载的文化观念和民族情感不能认同。据黄胄回忆,他不感兴趣的深层原因是“因为小时听见洋鬼子在苇塘里强奸村里的妇女”。[74]从作品本身来看,则并非如,以西画为主要基础的韩乐然、司徒乔对他的创作皆有一定影响,同时他也欣赏徐悲鸿,此前曾临摹过徐悲鸿的作品[75]。黄胄在黄泛区所绘某些作品甚至非常接近后来的“徐蒋体系”,譬如《还家途中》就与蒋兆和《流民图》具有较高的可比性。[图18]黄胄不但具体的描绘了人物的表情与着装,而且在描绘人物面部的时候,采用了非常明显的写实技法,对骨点的强调和对暗部的描绘都非常细致,此外,在炎黄艺术馆关于黄胄的早期剪报中,还可以见到两件相对写实的铅笔素描人像作品。

图18 (左)黄胄,还家途中(局部),纸本设色,38x52cm,1946,洛阳火车站,黄胄美术基金会藏;(右)蒋兆和,流民图(局部),纸本设色,200x2700cm,1943,中国美术馆藏

黄胄首次新疆写生作品存留较少,目前可见3份剪报刊载的4件作品。韩乐然和司徒乔的新疆写生是否对黄胄产生影响,已无法考证,但可以通过与赵望云的对比来理解初涉边疆题材的黄胄。赵望云长于人景融合的农村写生,1934年塞北写生是首次处理边疆题材,可以明显看出笔墨语言的掣肘。在内蒙写生期间,他较少涉及人物,风景多以与农村写生相异的“天苍苍,野茫茫”的传统边塞绘画方式进行处理。一旦面对更为陌生的新疆题材时,这种传统边塞绘画的处理方式就显得非常抽象,无法落实,而《职供图》一类的视觉想像则无法满足再现现实的需要。因此,赵望云必须逐渐探索出一种自己的写生方式。但对于韩乐然或司徒乔而言,写生则相对容易很多。通过骑马像的形象,可以显著的看出这种差异。《塞北牧畜生活-丰镇附近之牧马者》是简单的勾勒,形象也接近古代的骑马像,而一旦具体到更陌生的新疆写生之中,便可看出略有不协调。[图19]

图19 (左)赵望云,塞北牧畜生活-丰镇附近之牧马者(局部),纸本水墨,1934;(右)赵望云,新疆写生之四(局部),纸本设色,31.5x42cm,1948

对于当时年轻的黄胄,这种挑战显然大过赵望云。在黄胄的新疆写生作品中,可以明显的发现,他对新疆人物形象和衣着的描绘缺乏经验,传统的绘画语言很少有此类范例,而早已高度系统化笔墨语言同样也很难立即对全新的题材作出恰当的反应。相比之下,在《脚夫》《维吾尔族农家》等写生作品中他已经熟悉和熟练描绘的毛驴、羊,黄胄则信手拈来,处理得非常妥帖。[图20]与此前黄泛区写生,乃至汧阳写生相比,初次新疆之行所作写生的实验性比较强,成熟度相对低,无法与新中国成立后黄胄的新疆题材作品相比。作为老师的赵望云,自身亦在探索、实验之中,无法如同农村写生一样提供给黄胄一套成熟的绘画方法。

图20 (左)黄胄,摊贩(剪报),纸本水墨,约1948,炎黄艺术馆藏;(右)黄胄,脚夫(剪报),纸本水墨,约1948,迪化(乌鲁木齐),炎黄艺术馆藏

与此同时,赵望云1941年在成都结识张大千以后,看到了“很多的古代绘画名作”,“得以临案学习他作画的方法和风格”,因此“在传统技法上获得很大的益处”。[76]从此时开始,赵望云对绘画传统产生了深入的兴趣。赵望云在新疆写生基础上创作的作品,如《牧羊图》(1947)[图21],具有相当程度的古典倾向,但对比此前《大公报》写生时期的作品,不难看出地方感的缺失,很难找到对应的现实。在视觉形式和笔墨语言进入传统的同时,其绘画作品也重新返回古典的意境。或许黄胄受到了老师的影响,《哈萨克马》是一件缺少写生特点作品,画中圆润肥胖的马匹常常出现在古典绘画中,但很少在写生画家笔下出现;同时,在古典绘画中马通常并不运动,而是处于静止状态,但黄胄笔下的马却是飞奔向前、四踢离地。作为一种中间状态,不难看出黄胄试图在现实写生中结合古典绘画的探索。[图22]

图21 赵望云,牧羊图,纸本设色,50x105cm,1947

图22(上)黄胄,哈萨克马(剪报),纸本水墨,时间不详,炎黄艺术馆藏;(下)金.杨微,二骏图卷(局部),绢本设色,25.2x81cm,大定甲辰(1184),辽宁省博物院藏

黄胄曾回忆自己一生中在青年时期遇到过的4位艺术家,对他产生了重要影响,除了徐悲鸿是解放后认识的,赵望云、韩乐然和司徒乔都是在此前认识,他们“热情鼓励”他,对他“寄托希望”。[77]在1949年5月西安解放时,黄胄就此参军[78],与这3位画家亦不再常来往。黄胄与徐悲鸿个人交往并不多,不像与另外3位画家一样有过朝夕相处的经历,且徐悲鸿在1953年英年早逝。因此,他们对黄胄的影响主要是在他的青年时代,此时正是黄胄艺术观和艺术风格奠定基础的重要阶段。有研究认为,“赵望云把黄胄引上了一条艺术走向十字街头的道路;韩乐然帮助黄胄提高了速写技巧;司徒乔使黄胄向现实主义更加靠近”。[79]但实际情况可能复杂得多,黄胄在与他们交往之前就已经有着驳杂的早期艺术经验,在与他们交往的过程中,在不断受到影响得同时,也在持续的反思和调整,在创作实践中试图走出一条自己的艺术道路。[图23]

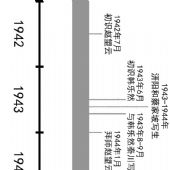

图23 黄胄与赵望云、韩乐然、司徒乔交往大事顺序表

韩乐然对黄胄的影响有艺术方法和风格的一面,也有思想观念爱国爱民的一面,但黄胄依然钟情于中国画,谢绝了与韩乐然共赴新疆写生的提议。汧阳写生时期的黄胄,其作品几乎是赵望云的翻版,但在遇到韩乐然之后,黄泛区写生时期,其作品则体现出强烈的情感和态度,与赵望云相对客观中立的描绘拉开了差距,在方法和风格上也试图结合更为写实的西法以丰富作品细节,同时更显示出将人物作为画面主体的倾向。在赵望云向传统寻求答案时,黄胄也受到一定的影响,但最终他并没有试图通过传统去创新。对于司徒乔,黄胄尤其钦佩他正直的为人和敢作敢担的性格,在艺术创作方法上也受其一定的影响,但同时,他也认为司徒乔“画得太慢,他一定要把人抓着不动才能画。虽然画得是好,然而这样得速写是不成的”[80],而更欣赏赵望云“白天在外面游观,晚上回住处作画,有时游观几天,作画几天”的方式[81],以及韩乐然“凝神观察,默记于心”的功夫。[82]

赵望云、韩乐然和司徒乔几乎是同龄人,都出生在世纪之交,他们都不是学院派的艺术家,尽管都在一定阶段或多或少接受过正规的学院艺术教育,但更多的却是在现实和实践中自我探索。“写生”常常被视为一种艺术创作方法,但是,在国家转型期的动荡社会中深入旅行,却让他们的写生摆脱了学院式的视觉研究,转而成为一种充满政治性的行动,这些行动不断重塑他们的思想观念,也持续改造他们的艺术语言。黄胄没有接受过任何专门的学院教育,但他也同样分享着大时代的历史语境。在与3位艺术家的交往中,对于黄胄而言,赵望云亦师亦父,韩乐然亦师亦友,而司徒乔则是忘年交。他们在黄胄艰苦的青年岁月,与他在思想和艺术中的碰撞融汇。在20世纪40年代,时代的共性、师友的个性以及黄胄的自身经历和经验,合力奠定了他艺术人生的基础。

[原刊《美术》2019年第3期]

注释:

————

[1]黄胄,《黄胄自述》,郑闻慧 主编:《黄胄谈艺术》,北京:中国青年出版社,1998年版,第410页.

[2]李松 整理,《黄胄艺术年表》,杨悦浦 主编:《黄胄研究》,北京:北京工艺美术出版社,1999年版,第264-265页;同[1],第398-402页。

[3]黄胄,《西塞椽笔 大漠飞虹——忆念老师韩乐然》,《社会科学战线》,1982年第4期,第197页。

[4]王立道、黄伊,《黄胄》,北京:中国青年出版社,1998年版,第15页。

[5]同[1],第402页。

[6]程征,《赵望云与黄胄》,陕西省文史研究馆等 编:《赵望云研究文集(下卷)》,北京:人民美术出版社,2012年版,第625页。

[7]同[4],第355页。

[8]同[4],第1-3页。

[9]冯玉祥,《赵望云农村写生集序一》,济南:山东画报出版社,1999年版,第1页。

[10]冯玉祥,《赵望云塞上写集序一》,济南:山东画报出版社,1999年版,第1页。

[11]《赵望云艺术年表》,陕西省文史研究馆等 编:《赵望云研究文集(下卷)》,北京:人民美术出版社,2012年版,第748页。

[12]同[11],第747-750页。

[13]同[1],第403页。

[14]赵望云,《赵望云自传》,陕西省文史研究馆等 编:《赵望云研究文集(上卷)》,北京:人民美术出版社,2012年版,第8-9页;同[11],第750-751页。

[15]郑闻慧,《赵望云与黄胄》,陕西省文史研究馆等 编:《赵望云研究文集(下卷)》,北京:人民美术出版社,2012年版,第620页;同[6],第625页。

[16]同[1],第398-402页。

[17]同[1],第402页。

[18]同[3],第197页。

[19]张晓西、魏亚利,《韩乐然传》,延边:延边人民出版社,2012年版,第111-116页。

[20]周琳,《革命与艺术之间——民国艺术家韩乐然研究》,哈尔滨师范大学博士学位论文,2016年,第201页。

[21][22][23]同[3],第198页。

[24]同[3],第199页。

[25]同[1],第403页。

[26]李辉,《黄胄和他的朝鲜族老师韩乐然》,《民族团结》,2000年第6期,第66页。

[27][28]同[3],第198页。

[29]同[1],第403页。

[30]同[1],第198页。

[31][32]同[3],第199页。

[33]同[1],第405页。

[34肖凤桂,《开封出版的报纸[一](1898-1917)》,《河南图书馆季刊》,1981年第2期,第45页;肖凤桂,《开封出版的报纸[二](1919-1948)》,《河南图书馆季刊》,1981年第3期,第42页;肖凤桂,《1898-1948开封出版的报纸简介》,开封市地方志编撰委员会编辑室:《开封市志资料选辑(第一期)》(内部资料),1983年11月,第7-8、10-11页。

[35]据黄胄回忆,傅恒书时任《河南民报》社长,参见黄胄,《黄胄自述》,郑闻慧 主编:《黄胄谈艺术》,北京:中国青年出版社,1998年版,第405页。实际上,此时该报社长为田梦嘉,傅恒书任副社长,但负责社务工作。参见肖凤桂,《1898-1948开封出版的报纸简介》,开封市地方志编撰委员会编辑室:《开封市志资料选辑(第一期)》(内部资料),1983年11月,第11页。此前,傅恒书从1942年初至1945年夏一直担任河南南阳《前锋报》总编辑,同时也负责该报文艺副刊,经常发表一些学术性文章和杂文,具有进步思想。参见张建伟,《建国前南阳报刊概况》,《南都学坛》(南阳师专学报),1984年第1期,第59页。傅恒书其他情况不详。

[36]同[1],第405页。

[37]同[11],第747-749页。

[38]周雨,《大公报史1902-1949》,南京:江苏古籍出版社,1993年版,第218页。

[39]叶浅予,《中国画闯将赵望云》,常书鸿,《一个属于人民的画家——记画家赵望云》,黄蒙田,《赵望云的农村速写》,陕西省文史研究馆等 编:《赵望云研究文集(上卷)》,北京:人民美术出版社,2012年版,第77、87、93页。

[40]陈纪滢,《胡政之与大公报》,香港:掌故月刊社,1974年版,第115页。

[41]广告《大公报三种画集赵望云塞上写生集》,天津《大公报》,1935年月14日。该广告后在天津《大公报》多次重复刊登。

[42]萧乾,《跑江湖采访人生——我的旅行记者生涯》,《新文学史料》,1991年第4期,第94页。

[43]董淑明、张民德,《开封近代报业简史》,《河南图书馆学刊》,2000年第3期,第74页。

[44]曹风雷,《1936-1937年河南旱灾述评》,《防灾科技学院学报》,2007年第2期,第14页;《1936年河南旱灾述评》,《陕西工人报》,2013年3月14日;《1942年河南大灾荒史实》,《北京日报》,2012年12月3日。

[45]同[3],第199页。

[46]同[11],第751-752页。

[47]同[11],第748-749页。

[48]同[42],第95页。

[49]炎黄艺术馆藏剪报《凋敝的河南》。有研究认为,现存炎黄艺术馆的这些剪报“大致应是”当时《河南民报》剪贴而成,参见张雁,《直面血泪人生——黄胄<黄泛区写生>研究》,石家庄:河北教育出版社,2012年版,第121-125页。但是,《河南民报》就在开封,而“从河南寄来”显得可疑,此外,当时报纸一般自称“本报”,而非“本刊”。目前,国图仅存1941、1942、1945年度《河南民报》,难以互相印证。不过,日发行量3000份、覆盖整个河南的该报刊载黄胄作品对他的传播意义却并无可疑。

[50]同[1],第406页。

[51]同[1],第407页。

[52]冯伊湄,《司徒乔:未完成的画》,北京:人民文学出版社,1999年版,第110页。

[53]同[52],第111-137页。

[54]同[1],第407页。

[55]关怡,《挥笔颂山河——关山月小传》,广州:岭南美术出版社,2015年版,第37页。

[56]同[1],第407页。

[57]同[52],第142页。

[58]同[52],第149页。

[59]《司徒乔美术活动年表》,冯伊湄:《司徒乔:未完成的画》,北京:人民文学出版社,1999年版,第273页。

[60]司徒乔,《挪登和他的<百哀图>》,《大公报•艺术周刊》,1936年5月18日。

[61]同[1],第408-410页。

[62]黄胄曾回忆第一次去黄泛区是与司徒乔同行,同时又说曾“两次去黄泛区”,参见黄胄,《黄胄自述》,郑闻慧 主编:《黄胄谈艺术》,北京:中国青年出版社,1998年版,第407、408页。但黄胄并未说明第二次去黄泛区的时间。从黄胄的经历来看,在赴开封《河南民报》工作之前,他并未去过黄泛区,而在1946年秋冬离开河南之后,短期内亦并未到过黄泛区。因此,第二次黄泛区经历应该是指1946年6月与司徒乔分手后,直至秋冬离开河南这段时间。从黄泛区写生作品的款识来看,有“卅五年秋”的记录,可资印证。

[63]同[1],第408页。

[64]方济众,《怀念画家赵望云老师》,陕西省文史研究馆等 编:《赵望云研究文集(上卷)》,北京:人民美术出版社,2012年版,第160、162页。

[65]同[1],第408页。

[66]同[1],第410页。

[67]同[52],第149页。

[68]张雁曾讨论了黄胄黄泛区写生中的母子题材,认为黄胄表现了“饥饿的孩子”与“无奈的母亲”,“在灾难面前尤其无助、可怜”。参见张雁,《直面血泪人生——黄胄<黄泛区写生>研究》,石家庄:河北教育出版社,2012年版,第48-50页。

[69]赵望云,《赵望云自传》,陕西省文史研究馆等 编:《赵望云研究文集(上卷)》,北京:人民美术出版社,2012年版,第10页;同[11],第752页。

[70]同[11],第750-751页。

[71]同[59],第273-274页。

[72]韩乐然研究会,《韩乐然生平年表》,张晓西、魏亚利:《韩乐然传》,延边:延边人民出版社,2012年版,第180-181页。

[73][74]同[1],第404页。

[75]同[1],第402页。

[76]赵望云,《赵望云自传》,陕西省文史研究馆等 编:《赵望云研究文集(上卷)》,北京:人民美术出版社,2012年版,第7-8页。

[77]同[1],第410页。

[78]同[1],第411页。

[79]曹庆晖,《认识黄胄 研究黄胄 学习黄胄——黄胄艺术研讨会综述》,杨悦浦 主编:《黄胄研究》,北京:北京工艺美术出版社,1999年版,第243页。

[80]同[4],第18页。

[81]叶浅予,《中国画闯将赵望云》,陕西省文史研究馆等 编:《赵望云研究文集(上卷)》,北京:人民美术出版社,2012年版,第77页。

[82]同[3],第199页。

盛葳,美术史博士、国家万人计划青年拔尖人才,批评家、策展人,现任《美术》杂志副主编。曾获“王森然美术史奖”、“中国当代艺术批评奖”、“中国美术奖理论•评论奖”。主要策划有“编辑部:信息的收集、整理与再生产”、“永生市:常青藤艺术计划2018”、“第六届观澜国际版画双年展”、“创客.创客:第二届CAFAM未来展”、“中国版画大展:背后的逻辑”、“理想国:艺术家的时刻、地理与身份”、“互助社:策展和创作的实验项目”、“三界外:观念的绝对化”、“第20届全国版展”、“媒介研究:隋建国、王友身、徐冰、张大力”、“CHINA:中国当代艺术的今日与未来”等展览。出版有《历史的错位:让-弗朗索瓦•米勒研究》等著作。发表各类论文和评论百篇。