尽管本文的评述对象是莫里斯·古德利尔所著的《礼物之谜》一书,但我想侧重讨论的依然是莫斯的“礼物”[i]。因为《礼物之谜》的立论,即在于古德利尔对莫斯“礼物”的理解与阐释;我们又如何能脱开莫斯的“礼物”不述,而直论古德利尔的“礼物之谜”呢?

单从目录来看,古德利尔的这本论著似乎显得有些头重脚轻。该书的第一部分:“莫斯的遗赠”,分为20个小节,整整用去了一页纸。随后的内容都加起来,也没有这一部分的内容多。第二部分是古德利尔自己的田野考察及其分析:“人和神的替代之物”。接下来的两部分,分别是“神圣之物”和“解魅礼物”。仅从标题来看便不难发现,这位先生定然是在“礼物”之外发现了其他有趣的东西,从而完成其自身意义上对莫斯“礼物”的超越。

在我看来——虽然我的看法微不足道——无论是古德利尔重点引述的列维-斯特劳斯,抑或他自己,都不过是在莫斯的礼物图示之下,各取一瓢饮而已。莫斯“礼物”的“整体呈现”,确有必要在此重申一下。

然而,任何将莫斯的论述加以模型化的尝试,或许注定是一种错失。虽然其中不乏经典的尝试,例如列维-斯特劳斯从“礼物”引申出交换理论便是其中之一。莫斯的狡黠之处就在于,他从不用抽象图示来抹煞经验材料的灵活性。事实上,在理论建构中(不做建模的尝试并不意味着没有理论的建构吧),莫斯赋予经验研究以别样的意义,使它超越于具体案例的价值(虽然仍是具体案例),成为其理论建构中的一砖一瓦。但我难以具体论述莫斯笔下的一个个事例,若要如此,则不如请大家直接去阅读《礼物》更合适。所以,颇具反讽效果的,我不得不选择用概括性的图示来表达“礼物”的“整体呈现”。

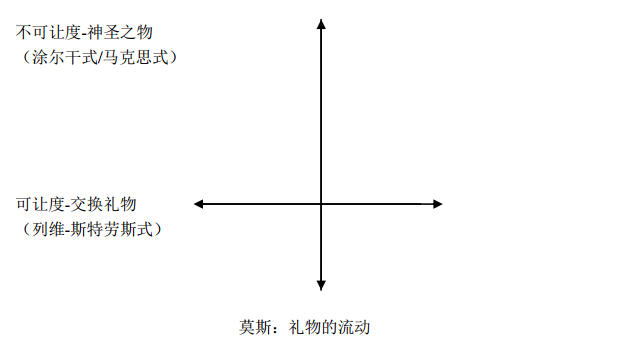

围绕莫斯的“礼物”,我画出两个轴线:

纵向与横向两个维度,大致可以粗糙的勾勒出人类社会的境遇。面对我们的同类,礼物的交换与流动是横向的。列维-斯特劳斯已就这一点做过精彩的阐述,该层面上的“物”拥有可让度的特性,换而言之,是赠人之物。而面对我们的异类,无论是神怪也好,祖先也罢,礼物的所在是纵向的,它处于人类社会之外,高悬于我们的头顶,人们赋予它“神圣”二字,它是赠神之物或神圣之物,拥有不得让度的特性。关于神圣的概念,莫斯或许是得益于他的舅舅兼导师涂尔干所创的社会学的启发,在莫斯与于贝尔关于“献祭”的研究中,已初显人神之间交换准则的端倪。时过境迁,在古德利尔所属的结构马克思主义大行其道的年代,神圣之物再度重视,但却与涂尔干以及莫斯的那种理解相去甚远。就此而言,倒也绝对够得上“反思”了。

其“反思”的重点在于,古德利尔发现,有些神圣之物因其“不可让度”,因此也就不能被交换,只能被“传承”。换言之,莫斯的礼物交换并不能解释社会的总体现象,因为至少有一类社会事实不是如此。他认为“社会有着双重基础,除了交换之外,还有传承。”[ii]尽管莫斯已经在《礼物》中区分出两类礼物,一类是必须或者可以赠与或交换的、可让度的物件;另一类是既不能赠与也不能交换的物件,它们是不可让度的。但古德利尔认为,仅仅承认这两类还不够,在他看来,赠神之物是社会既定秩序的一些固定点,在本质上是人的自我复制。换而言之,他认为这些传承之物“肯定着个人之间、群体之间身份差异的存在,这些构成了社会,或者是在一系列以各种交换而联系的相邻社会中藉此体现各个社会自身。”[iii]

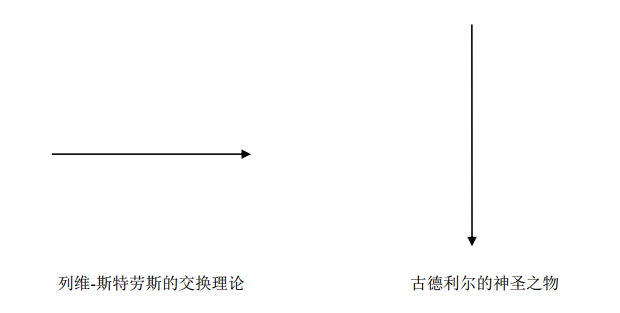

如果说,列维-斯特劳斯在莫斯的礼物图示中看到的是那根横向轴线,因而无法恰如其分的将“神圣”纳入其理论范畴的话;那么古德利尔的论述已经非常清晰的表明,他选择的是礼物图示中的那根纵向轴线,而马克思理论中的货币概念,便是神圣之物的最佳代言人。如此,莫斯的礼物图示被“肢解”成两个互不相干的部分:

究竟是莫斯过于仰赖经验主义,以至于看不到这些礼物的背后蕴含着截然不同的理路;还是反思者们忽略了面对混融性的礼物,本不该这样断章取义的立论呢?或许,换一个提问的方式更简单:列维的人-人交换与古德利尔的神-人传承之间,是否有相通之处?

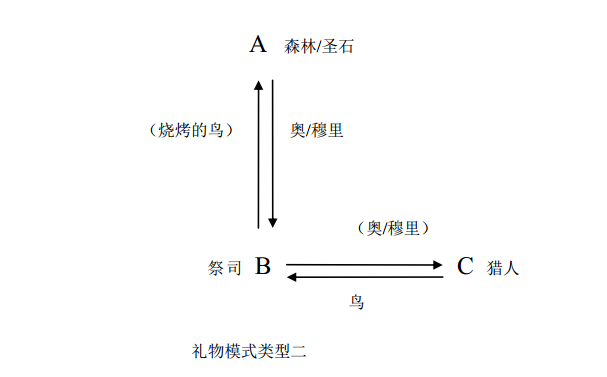

回看在莫斯的图示里,纵向轴线与横向轴线交叉的那个十字路口,在原本两两相交的关系中引入了第三方,构成“神-(神/人)-人”三方的礼物关系,这一关系图示是莫斯的臆想,还是经验材料给他的启发呢?

不妨先套用古德利尔的综述部分,在此简单梳理一下莫斯“礼物”的几个类型。

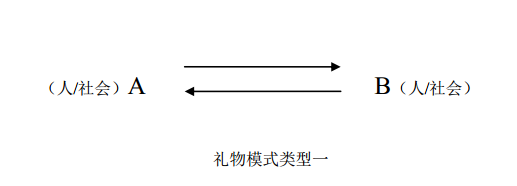

首先,可以把礼物模式粗略的分为两个类型,从时间来看,最初出现的是非竞争性的、无等级的礼物交换,这一类型很简单,但也是最基本的交换模式,即“刚赠即还”。

随后有了第三方的引入,尽管古德利尔在文中将之处理为礼物模式类型一的衍生品,但在此,我将其作为礼物模式类型二加以分析。该模式的突出特点在于,出现了莫斯《礼物》中最具争议的一个词——“奥”,但在莫斯看来,也许恰恰是“奥”解释了礼物之所以流动的原因。“原因一:物件自身有精灵,有灵魂,这个精灵使得它想回到它原来的主人处。原因二:赠与者对接受者有一种控制,因为带有赠与者的某种东西,这种东西迫使接受者要回赠。”[iv]但莫斯使用案例的隐晦方法,似乎不久就被后继者们识破了。他们惊喜的发现,莫斯对读者们有所隐瞒,这么重要的“奥”出现的场合并不一般,它实为狩猎仪式的一部分。这个仪式是祭司祈求于森林为猎人的狩猎季赐予猎物,而猎人打猎完毕也要通过祭司将猎物在圣火上烧烤,以感恩森林。换言之,是这样一幅图景:

可惜,古德利尔在详细考证这一经典案例的基础上,将所有的关注点都放在批驳莫斯对“奥”的过于宗教性的、神秘论的解释上了;却没有看到,这一三方交换的结构实为纵向轴线与横向轴线的交融。“奥”是不可让度的,因此在狩猎完成之后,要通过祭司的仪式再回归神圣的所在地;鸟所代表的猎物是可让度的,因此在狩猎完成之后,猎人要偿付一些给祭司作为报酬,更要献祭森林或圣石。如此分析,也不过是权宜之计。因为这些流动的“物”根本就不体现在两个不同的物体上。就这一具体案例而言,“这些鸟是‘穆里’、‘拖浑加’和森林的财产,或者说属于‘穆里’、‘拖浑加’和森林。这也就是说,对于重要之物,‘穆里’来说,它们是相等的。所以说贡献要献给森林之‘奥’。”[v]

换言之,在这个交换过程之中,真实可见的唯一的物是猎人的目标——鸟,它们既是‘奥’这一非物质的物质化表现,又是可供消费的真实食物。在森林-祭司的交换关系中,它是不可让度的奥,在祭司-猎人的交换关系中,它是可以让度的鸟。因此,古德利尔一直力图区分的让度之物与不可让度之物,在这一案例中是根本无法分开的,这种混融的物态,将纵向的神-人世界与横向的人-人社会紧密的勾连在一起。

事实上,古德利尔清楚地看到了“奥”案例对其立论的挑战性,他引入马克思学派中关于所有权与使用权的概念,对此加以解释。他认为,不可让度分为两种,一种是所有权不可让度而使用权可让度,另一种是所有权与使用权都不可让度;因此,“奥”之所以不可让度就在于其所有权是不可让度的,但其使用权是可让度的。这番论述,似乎可以归结为是浸染着马克思主义特色的混融观。

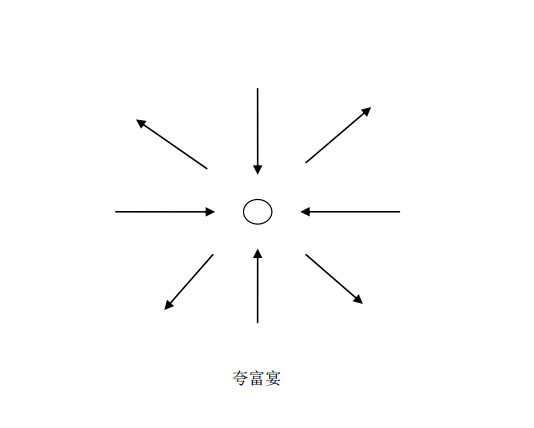

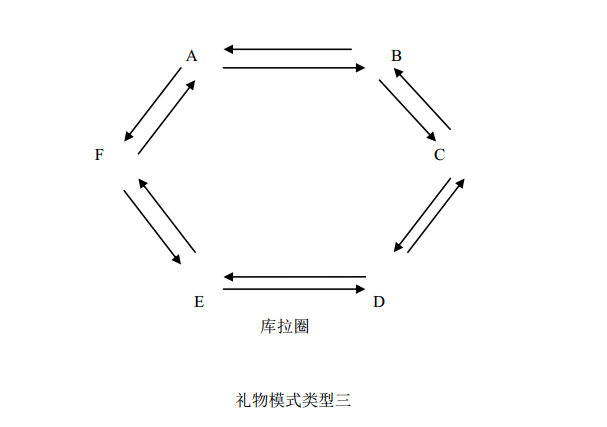

我们再来看看礼物模式类型三,即冬季赠礼节。古德利尔认为,冬季赠礼节是一种让莫斯迷惑的交换方式,也是令莫斯亲睐的“整体赠与的极端形式和最高形式”。[vi]但在古德利尔看来,“冬季赠礼节的逻辑与非竞争性的礼物赠与和回赠礼物完全不同,因为后者的结果是每个世系都把自己的一些资源给了其他世系,同时又接受了相同分量的回赠。”[vii]而竞争性的体现等级观念的冬季赠礼节,就不是这么简单的礼尚往来了。细分之下,冬季赠礼节的形式具体可为两种:一种是夸富宴,另一种是库拉圈。这两种形式的一个突出特征在于:可让度之物(亦即珍贵之物)围绕着不可让度之物(亦即神圣之物)进行流动交换,如此,“事物取代了人的地位,物变成了主体,由人来制作和交换的物变成了由神制作并慷慨地随意赠与的物,神将其赠与了人们一些遥远的祖先,这些祖先的后代延续到现在。”[viii]

在夸富宴图示中,中心圆圈代表着神圣之物。围绕着神圣之物的箭头,代表其他贵重之物的双方向的流动:一方面是以赠与的形式向神圣之物汇聚,另一方面则是以破坏的形式从神圣之物离散。在库拉圈图示中,神圣之物并没有标示出来,它在人群中流动,从所有者A流向B、C、D……,最终回到所有者A的手中。在神圣之物的流动过程中,所有者的关系和名望不断累积,同时,贵重之物也随着神圣之物的流动而在那些仪式性的交换中流通。古德利尔清楚地看到,在这一类礼物交换中,不同的物件发挥着不同的作用。神圣之物仿佛是恒定于此,无论是被象征性的供奉起来,还是参与仪式性的流动,都是“一个氏族或家庭不可转让的财产,不能流通。”[ix]而围绕着神圣之物,并活跃于市场的,则是一些“贵重之物,是一个人的个人财产,在那些仪式性的交换中流通。”[x]

我并未质疑古德利尔的分类,事实上,我认为古德利尔的分类法也许更有助于我们理解莫斯对于冬季赠礼节的分析。在礼物模式类型二中,神圣的“奥”与贵重的猎物“鸟”在物质表现上并没有分离;但在类型三中,神圣之物与贵重之物在物质形态上有了明确的区分。古德利尔强调了后者,却没有想到,倘若他将“奥”这一模式归结为类型一的话(正如他在文中的所作所为),则恰恰说明了他所谓的非竞争性的与竞争性的两种礼物模式之间的关联,因为“奥”模式下的交换物既是神圣的又是贵重的,它仅是混融了这两种特质。因此,从这个意义上说,礼物模式的类型二和类型三实为同一类型(这似乎是古德利尔不愿承认的);虽然看来,它们的表现方式是如此不同。无论是夸富宴,还是库拉圈,参与其中的神圣之物与贵重之物在礼物交换中互为表里,两者均不可能独立完成这一交换。从这一“整体”而言,它的运作模式与“奥”模式也是别无二致。所以,与其说要区分出这两种类型的不同,倒不如说,类型二恰如其分地解释了类型三中的神圣之物如何而来——从最初的狩猎仪式中的圣/俗混融,到更为复杂的交换关系中的圣/俗分离。

在辨析礼物模式的类型二和类型三的关系之后,我们不难发现,可能与之存在分歧的,反而是“刚赠即还”这一类型(即类型一)。因为在列维-斯特劳斯的演绎之下,这一类型俨然已成为纯粹的交换关系,“几乎离弃了涂尔干和莫斯在20世纪初所阐述的神圣之物的理论。”[xi]那么,在礼物交换方式上,简单的从A到B再从B到A是否意味着“神圣”在此无迹可寻呢?

古德利尔在书中作出了一定解释:一方面是关于对赠与之物的理解,他写到“居于赠与之物中的不是一种力量,而是两种:首先,它里面有着赠与者永远的存在;同时由于是一个充塞种种信仰的世界,这件物件也就是一个人,也就有了精灵、它有自己的精神力量,催促它回到它的起源之地。”[xii]另一方面是关于对赠与回赠的理解,他认为“回赠给赠与者的那同一个物件,并不是‘返还’,而是‘再赠’。在这样一个来回过程中,物件并非徒然旅行,作为这种移动的结果,产生了许多东西,产生了两种同一的社会关系,方向相对,又相互关联,将两个个人或两个群体联结为一种互惠依赖的双重关系中。”[xiii]在此,古德利尔强调“物与人的统一。”[xiv]恰恰是这种“统一”,成为催促礼物“刚赠即还”的幕后推手。

这一点非常有趣,因为“人物合一”之下的礼物交换其动力来自于自身:是人的灵魂或是物的灵力。但至此,仍没有回答前面的疑问:“神圣之物”是否等同于人的灵魂或物的灵力?或换而言之,人的灵魂或物的灵力是否有“神圣性”[xv]?古德利尔抛弃了莫斯所采用的神秘的、宗教或伦理的词汇如“灵力”或“奥”,而代之以政治经济色彩浓厚的“神圣”。然而,吊诡的是,这一概念却难以用来解释礼物交换的这一基本类型(即类型一)。除非我们承认,有一类神圣性是来源于人/物自身的,而不需要从神圣的他处如森林借由祭司之手获得;否则,我们就无法从最初的物我混融之中抽离出这种“神圣之物”。但古德利尔的解决方式异常简单,他利落的将这一类型归为列维-斯特劳斯的研究范畴。

实际上,莫斯并不认为“神圣”是研究“礼物”的症结所在,或者说,他巧妙的规避了对“神圣”概念的纠缠,虽然他并不否认对涂尔干的神圣理论有所继承。也许,在莫斯看来,脱离了关系(横向轴)的神圣(纵向轴)和脱离了神圣(纵向轴)的关系(横向轴)都是不完整的,都谈不上对社会事实的“整体呈现”吧。

载于《西北民族研究》,2011年第1期,2011-01-23。

[i] 见马塞尔·莫斯,《礼物:古式社会中交换的形式与理由》,汲喆译,上海:上海世纪出版集团,2005。

[ii] 莫尔斯·古德利尔,《礼物之谜》,王毅译,译者序5页,上海:上海人民出版社,2007。

[iii] 同上。

[iv] 莫尔斯·古德利尔,《礼物之谜》,55~56页。

[v] 莫尔斯·古德利尔,《礼物之谜》,51页。

[vi] 莫尔斯·古德利尔,《礼物之谜》,77页。

[vii] 莫尔斯·古德利尔,《礼物之谜》,60页。

[viii] 莫尔斯·古德利尔,《礼物之谜》,60页。

[ix] 莫尔斯·古德利尔,《礼物之谜》,89页。

[x] 同上。

[xi] 莫尔斯·古德利尔:《礼物之谜》,14页。

[xii] 莫尔斯·古德利尔:《礼物之谜》,45页。

[xiii] 莫尔斯·古德利尔:《礼物之谜》,42页。

[xiv] 莫尔斯·古德利尔:《礼物之谜》,45页。

[xv] 莫斯对此所表现出的小心谨慎,在我理解是对这些初民社会生活的尊崇。毕竟在这些社会中,西方神权图示下的“神圣”观未必适合解释或理解初民心中的“奥”或“物的灵魂”。