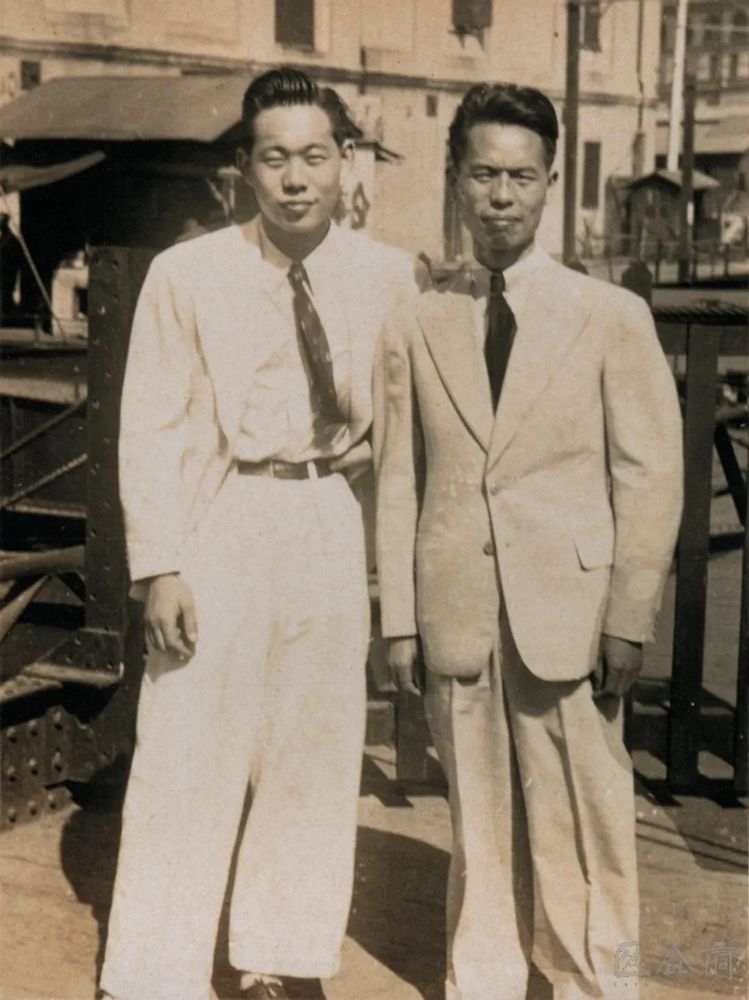

目前留存下来、能看到的赵大钧早期作品极少,大多是近十几年的作品。而且我和他从无交往,只是今年五月,势象空间为赵先生举办展览时才得以与他幸会、畅谈。但是此前听到不少东北艺术家谈起赵大钧,都把他看作东北当代艺术的先行和启蒙者。

这让我想到,这个启蒙意味着什么?或许它首先来自赵大钧孤独探索的艺术生命本身,他是中国当代艺术中的一位隐者。在鲁艺和东北以写实主义为主流的氛围中,赵大钧持之以恒的现代性探索成为东北当代艺术中的“另类”和脊梁。所以,无论从精神还是样式的角度,这必定启发并惠及了很多门生弟子。

其次,启蒙还关系到另一个问题:赵大钧艺术探索的价值何在?

我不愿把他的作品归入抽象绘画。在我看来,抽象是现代主义的产物,就像古典写实一样,它们是特定的时代和基督教文化的遗产。当代人如果标举自己的作品是抽象的或者是古典的,那就等于说自己在模仿现代或者古典艺术,所以就不具有当代性,因为“当代”,特别是“中国当代”,根本就没有西方抽象主义和欧洲古典主义艺术哲学的支撑以及伴随而来的创作激情,更没有催生它的类似文化语境,所以,如果没有了那种内在精神本质,何来中国当代的抽象和古典?

当然,我们不排斥把抽象作为一种中国当代艺术的参照,但是,绝不能离开自己的此在和文化本根。这是二十世纪以林风眠、赵无极等为代表的“中西合璧”派所要做的,就是把传统意境和西方技术,把“不似之似”和抽象形式联姻。然而这种精神和物质形式的二元性其实仍然来自现代艺术的二元思维。

西方现代抽象的创作原理建立在绝对空白(nothingness)的“虚无”和绝对精神(spiritual absolution)的“实有”之间的二元对立统一哲学之上。从社会语境的角度,西方现代抽象不可避免地受到大众性“物恋”和个人性“自恋”之间的疏离心理的影响。最终,抽象的直白意思就是把任何现实参照(写实形象)抽掉,从而可以让观者在这“空白”的几何或者线色形式中想象那个绝对的精神理念。马列维奇、蒙德里安、康定斯基等人已经对此表述的非常清楚。没有基督教的彼岸意识和现代社会的疏离性就不会产生这样的抽象艺术。

所以,20世纪初的“中西合璧”必须另辟蹊径。于是,“中西合璧”试图与抽象保持一种“若即若离”的关系。其中大部分的实践者尝试用“写意+印象=意象”的模式去置换西方的抽象。但是今天看来,这个重在“彩墨”合一的实验是否成功还很难说。

相反,其中极少数艺术家离开了这个中国式印象派的样式,试图把传统诗意、书写、形象三者在互喻层面上达到“和会”,避免这些因素之间的对立和排斥。而排斥和对立,比如理念对写实形象的排斥是现代抽象的基本立场。相反,“和会”中的任何一方,即理(观念)、识(行为)、形(形象)各方必须在“自反”(自我否定)中努力融合它方,这就是我在《意派论》中谈到的“理、识、形”的互在性。若想得到这个互在融合,必须让“自我”有所缺失,有所亏损,我把这叫“差意性”。比如,在一幅作品中,“诗意”不能霸道直白,“书写”不能过于个人煽情,“形”不能绝对地模仿外在对象。只有这样,各方才能形成“互有(对方)”和“互为(对方)”的“和会”境界。

我把它叫作理、识、形(或者文、书、图)的“和会”,并用它去总结、描述和鼓励一种具有发展价值的当代艺术倾向。这种“你中有我,我中有你”在作品形态上会呈现出“不是之是”的特点。它是一种“意派”的方法论。

比如,吴大羽的探索就是这种具有“意派”特点的文、书、图“和会”。吴的绘画之所以比大多数“中西合璧”者更有价值之处就在于他脱离了“写意+印象”的中国印象派的路数,转而致力于对传统诗、书、画合一的当代转化。尽管表面上看,吴大羽的绘画较之早期“中西合璧”者,似乎更接近西方抽象,但如果深入体味,吴的绘画深深植入了文、书、图合一的传统文脉。这就是一种“不是之是”,它看似“抽象”,但却是“诗”、“书”、“景”的融会。相反,我们知道,西方抽象是排斥诗、画之间的“中和”效果的。因为,抽象必须要让几何空白的形式保持“什么都不说”的能指状态,只有“不说”,才能获得“纯粹”的没有,然后才能在其中填充无限的、超越性的绝对精神。否则,如果把意和形混杂了,搞成“诗中有画,画中有诗”,那就不是“抽象”了。

吴大羽的满纸跃动的笔触是一种行为,但不是波洛克式的纯粹行为,相反,它是书写行为,其中有诗,也有形象。诗的书写由笔触的控制来表达,而“花”、室内“景”或者外部“风景”的形象则是由线形色彩暗示出来。所以,吴大羽的那些“抽象形式”不是西方现代绘画的无形象的空白,而是“恍兮惚兮,其中有物,惚兮恍兮,其中有象”。书写出来的恍惚和互喻之象打破了抽象和实像的对立性。

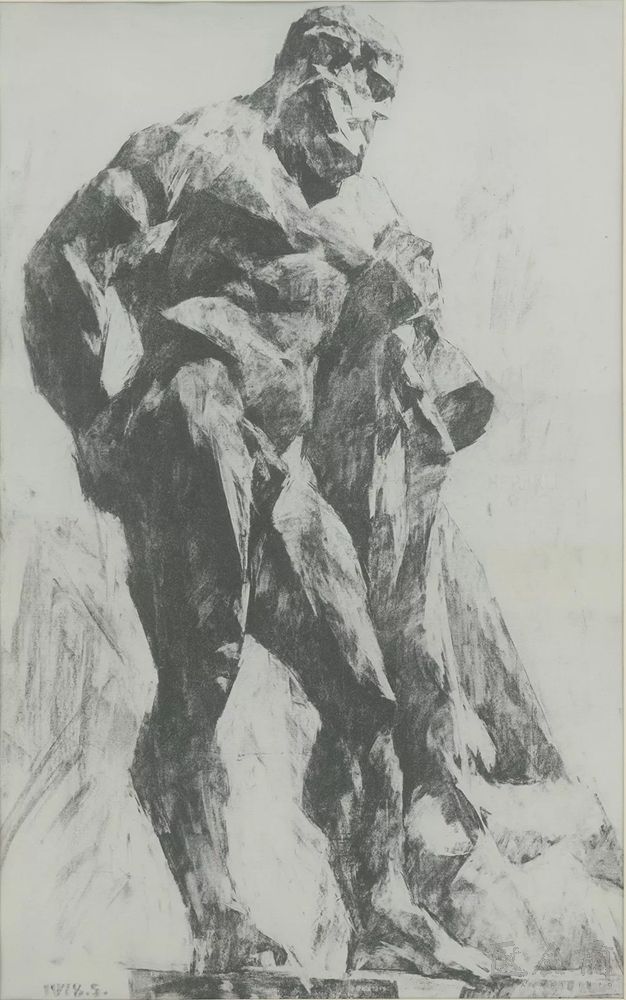

赵大钧的绘画类似吴大羽,或可视为与吴大羽同一学派。这并非是说,赵从师吴,其实赵和吴没有交往,我也不知道赵大钧是否同意我对吴大羽的评价。但是,如果直接从作品看,赵大钧也像吴大羽,把自己的文人性情、自由书写和故事题材非常“隐密”地融合在画面之中。只是不象吴大羽那样直接用线色喻景、写形,赵大钧把画面整体作为某一个实有对象的写照。

他那看似“抽象”的作品其实都有一个清晰的故事题材。这个题材或许是他自己的一段经历,一个身临其境的“事件”,甚至是某个人作的“肖像”。这些都来自现实形象。然而,由于赵大钧在把这些现实形象搬到画面中的时候,经过了他的形而上学过滤。所以,观者遇到了困难,他们无法直观地从他的作品中发现这些现实参照。相反,我们必须潜入画面,通过赵大钧作品中那些笔触运行产生的力,以及笔触组成的“动势结构”去体会那个现实对象。这个线色的运动结构就是一个拟人化的“喻象”(metaphorical form),或者书写化的现实(writing world)。

从这个角度讲,吴大羽和赵大钧的创作过程都是一种“内游”。只要“游”,则必然有景、有物、有形出现。然而,这个“内游”既不同于画家仅用眼睛去观察取物的“视游”,也不同于那种身临其境、触物生情的“身游”,而是一种“心游”。通过书写调动心智,从而把心、物、景整合为一。

所谓玄学,并非等于一次性冲动和突发的“显灵”,笔者认为,玄学就是“日常”沉思。吴大羽和赵大钧与人不同之处就在于他们的艺术生命和日常沉思一体。所谓“身不离于衽席之上,而游於六合之外”。能够把绘画和日常沉思合为一体者,必是当代艺术的隐者,而且是“大隐隐于市”。

我想赵大钧作画肯定不会是“解衣磐礴”般的浪漫潇洒,一挥而就。相反,总是经过深思熟虑,按“腹稿”写就,甚至反复修改。笔触虽然自在,但并不放任。相反他要把笔迹组织为一个“结构”。作画就是日常沉思的一部分。

赵大钧在“内游”方面可能比吴大羽走的更远,因为,在脱离现实之“形”方面他做得更绝、更彻底一些。但这也可能带来了一种危险,那就是,人们会把他的画和西方抽象相提并论,因为外表与抽象似乎靠的更近些。这个“近距离”可能会减弱其作品中提供的现实实像的联想效果,或者反过来说,因为实像隐喻过于隐蔽,所以其个性容易被“抽象”所吞噬。

2019年7月于北京花家地工作室