关键词:马戏团;一次性观看体验;叙述;美国博物馆;P.T.Barnum;当代艺术的展示逻辑;艺术展会

中文提要: 马戏团所创造的观看方式本质上是一种以制造惊愕,制造纷乱景观,制造猎奇为目的;被语言和文字所规划的;并在众多细节处加以引导的观看模式所组成的事件。Ringmaster作为马戏团节目的主持人,他通过夸张的肢体语言和奇观化的文字语言,在纷乱的大帐表演中为观众制造了一种引导性的叙事逻辑。这种观看注定是一种一次性的体验,而这些附加在内容之上的逻辑,作为一种言说,其实与节目表演的内容之间并没有必然的联系,但却在多个层面上引导了观者观看的方式。

本文意在通过考察美国历史上著名的表演产业巨头P.T.Barnum所创立的Joice Heth巡回展,美国博物馆,及美国马戏团中的观看模式来反思当代艺术组织方式与观看方式中的几种主要模式是19世纪美国马戏团模式的翻版与变形。

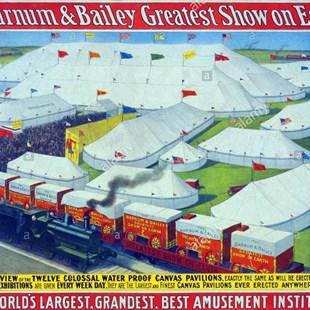

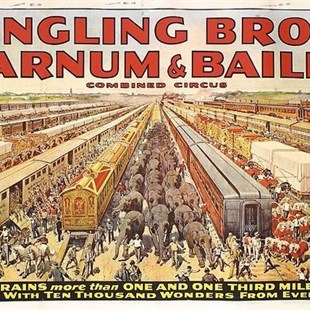

从1851年的伦敦水晶宫世界博览会,到1895年的第一次威尼斯双年展——这两个事件对于西方社会的展会模式,同时也是对于公共事件的理解模式造成了里程碑式的影响。而在这两者之间的五十年时间里,一场商业展示或者演出(show)应该以何种内容填充,在何种空间进行,以何种方式引导,并且以何种方式盈利——对于这些问题的探索和实践在很大程度上则是由美国马戏团来完成的。在美国马戏团黄金时代之始的1891年(在此之前大概有40年的雏形时期),P.T. Barnum & Bailey 的大马戏团在英国和整个欧洲进行为期一年的巡演,沿途吸引了无数当时对于美国文化还不甚了解的欧洲公众,并创造了巨大的财富。直至二战后的60年代,随着电视机、电影院的普及,以及公众对于人权和动物权益的更高标准,马戏团作为一个行业才开始成为一个夕阳产业,但在它自身将近一百年的运作当中,它已经对后世的诸多文化领域的新产业产生了巨大的影响和启示性的预告——这其中就包括今天当代艺术领域中的诸多展览模式——美术馆中的主题展,艺博会,双年展,画廊展,网红展……

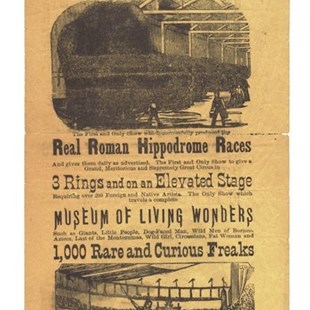

马戏团所创造的观看方式本质上是一种以制造惊愕、制造纷乱景观、制造猎奇为目的;被语言和文字所规划的;并在众多细节处加以引导的观看模式所组成的事件。这种观看注定是一种一次性的体验——这也注定它是肤浅的、工业化的、媚俗的。应该说后世整个好莱坞式商业片之中情节发展的模块化元素[1]和一个故事中的元素设定都是以美国马戏团的演出模式为蓝本发展出来的。Ringmaster作为马戏团节目的主持人,他通过夸张的肢体语言和奇观化的文字语言,在纷乱的大帐表演中为观众制造了一种引导性的叙事逻辑。而这些附加在内容之上的逻辑,作为一种言说,其实与节目表演的内容之间并没有必然的联系。

本文意在通过考察美国历史上著名的表演产业巨头P.T.Barnum所创立的Joice Heth巡回展,美国博物馆,及美国马戏团中的观看模式来反思当代艺术组织方式与观看方式中的几种主要模式是19世纪美国马戏团模式的翻版与变形。

1. P.T Barnum与“华盛顿的161岁的保姆”

在1835年的美国,一个25岁的年轻人开始在纽约和波士顿策划一场巡回展览。这个展览之中的最主要的展品是一位年迈的,患有深度老年痴呆症,并且身体瘫痪的妇人,她的名字是Joice Heth。Heth女士当时应该是一位60多岁的老人,她是一位生活在南方的黑奴。在内战前的美国,黑奴在南方是一种被合法允许的身份,在北方,黑奴虽然不是奴隶身份,但所享有的自由也是有限的。那么为什么一场展览会围绕着一位年迈的女性黑奴展开呢?这位25岁的年轻人在针对这个展览的宣传材料中声称Joice Heth是国父乔治.华盛顿儿时的保姆,并且是她为华盛顿的母亲接生,把国父带到这个世上,并且抚养成人。并且Heth女士不是一个一般的黑奴,她已经有161岁了。在这份宣传海报上写着如下的话:

“Joice Heth is unquestionably the most astonishing and interesting curiosity in the World! She

was the slave of Augustine Washington, the father of Gen. Washington and was the first person

who put clothes on the unconscious infant, who , in after days, led our heroic fathers on to

glory, to victory, and freedom. To use her own language when speaking of the illustrious Father

of this Country, ‘she raised him’. Joice Heth was born in the year 1674, and has, consequently,

now arrived at the astonishing age of 161 years. ” [2](毋庸置疑的是,Joice Heth是这个世界上最令人惊奇的奇趣!她是奥古斯丁•华盛顿,乔治•华盛顿的祖父的奴隶。她是第一个将当时还是无意识的婴儿的用衣物包裹起来的那个人;并且是她将我们英雄的国父带领至荣耀、胜利和自由。用她自己的话说起她和国父的关系是“她抚养了他”。Joice Heth生于1674年,并且因此已经是令人震惊的161岁高龄了!)

据说在这个展览的空间中,观众会在一个黑暗的隧道中穿行,直到突然来到Joice Heth的卧榻前。老人躺在这个卧榻上,在一片安静之中独自哼着一首歌谣的旋律——这据说也是她在小乔治儿时经常哼给他听的歌谣。Heth女士哼着这个旋律,有时候喃喃自语着一些模糊不清的话(话中透露她似乎完全不知道小乔治之后成为了第一个美国总统),自己的身体却保持着一个僵硬的状态,并且她的目光呆滞,盯着天花板的某一个地方……她能够活动的只有自己的右臂。

这个巡回展在一年之后就关闭了——因为Heth女士的离世。但在这一年中,Heth女士的工资在书面上是1500美元一周,而这个展览的实际收益至少是这个数字的三倍(门票每人次25美分,儿童半价)。这个巡回展的策划者——当时显然还没有策展人这个称谓——P.T. Barnum,不仅在一个平凡的60岁的女性黑奴身上创造了一周5000美元的价值(P.T. Barnum绝对从中赚到了自己的第一桶金),并且还最后一次试图在她的死亡上创造出价值——当时在报纸上已经出现质疑Heth女士年龄的文章了(有可靠证据现实P.T. Barnum自己正是这些文章背后的作者)。而实际上Heth女士死时的年纪也应该不到80岁。B.T. Barnum事实上为了让她看上去更老而强制拔掉了她口中那些完好的牙齿。在1836年,Heth女士去世的这一年,Barnum提出她的尸体将在纽约被公开解剖,为了证实她的确是一位161岁的超龄老人(门票50美分)。

鉴于在十九世纪,即便是在美国,也没有一个真正的体系去记录美国公民的出生年月,更不用提Heth女士严格地说是一个奴隶而不是公民,所以她实际的出生年月则是完全无从考证。但我们可以证实的是,当年只有25岁的P.T.Barnum则从这个巡回展中创造出了自己的第一桶金,并由此走上了一条令人难以置信的人生之路。但在我们继续他之后人生历程的讲述之前,让我们分析一下Joice Heth这个案例中的内在结构。

首先,Joice Heth自身的老年痴呆症和瘫痪让她处于一种无法与人有效交流的状态。这种状态产生了观者与作品(Heth女士)之间的距离——这种距离同时在展览的实际空间中被强化。“国父华盛顿的保姆”——这个概念的出现创造了一个观者对作品的第一个认知的平台——即这个老人和观者之间的关系的确立。乔治.华盛顿(1723-1799)显然是当时众人皆知的公众人物。P.T.Barnum通过展览宣传的文字确立了一个明确的概念:观看这个老人是一种了解国父华盛顿的媒介——并且是了解到华盛顿的童年,那也就是了解到他非常私人层面的信息。美国国父和公民之间的关系,在P.T.Barnum创造的这个语境中被转化成了观者付费来看Heth女士(这个原本和观者没有任何关系的老人)这个行为中产生的关系。“华盛顿的保姆已经有161岁了”—— 这个概念创造出了第二个观者认知作品的平台——即某种参与性的空间。在逻辑上,这个信息赋予了观者决策者的身份—— 它最为精妙之处在于它左右了观者在观看时候的关注点在哪里(在Heth女士的年龄),以及当人们在谈论这个事件时候话题的重心在哪里——Heth女士究竟多少岁了?Heth女士究竟多少岁的这个信息将构成观者与非观者之间的一种角色关系,一种眼球效应(Eye Ball Effect)被调动起来。说到底,所有这些关系建立的目的都是要让这个展在观者的个人层面产生意义——来看了展的人将获得在与这个展相关的问题上的发言权,并且从这种发言权中多少获利——一种围绕着这个展的舆论在文字的引导中被创造出来。

说Joice Heth是一件作品是非常不准确的,因为她事实上只是P.T. Barnum这件作品中的一个部分而已。而P.T. Barnum的这件作品事实上是巡回展这个事件本身。它又从多个层面可以被分为三层:

1. 巡回展作为事件向外辐射的舆论

2. 巡回展作为事件所发生的具体空间和内容

3. 巡回展作为事件内部的神秘内核

这三个层面之间的错综的关系同时又是依靠文字的阐释来构建的。比如在舆论层面稍稍透露出内部层面内核的神秘性(161岁的华盛顿的保姆)。“The Greatest Natural & National Curiosity In the World” (世界上最伟大的自然及国家好奇(奇观))这个大标题也值得关注。因为其中的The Greatest暗示了下文中将出现多次的一个词汇Astounding(令人震惊的);Natural & National 这两个概念的捆绑暗示着这个展览具备的教育意义及爱国主义意义;Curiosity(好奇心,奇趣)暗示着公众的参与性,因为每个人都是并且都有权力成为“好奇的”;“In the World” 暗示着观者是幸运的,因为世界上最伟大的一个东西将要被你鉴证。

P.T.Barnum的这段宣传文字出现在他的宣传海报上,并由此将这些信息传播到社会之中去。所有这些信息——这些被精心安置的逻辑陷阱如此强有力地诠释着一个因为老年病而注定与公众产生距离的对象。这些阐释的文字在弥合了对象与观者之间那客观存在的距离的过程中,将观者的注意力,此事件之中将要获得的象征意义,以及观展前后讨论的话题,等问题都做出了规划和引导。所有这些文字阐释都规划出了一种观展体验的模式,从而构成了一个被精心设计过的,并且可以被讲述的体验。

通过P.T.Barnum对于Joice Heth这个案例的操作,我们也许可以看到今天几乎所有展示——交互类产品之中的模式的雏形——甚至是最精辟的教科书式的操作示范。这里面包括了今天的游戏,音乐,博物馆,主题公园,动物园,电影,艺术展,游戏,明星,时尚品牌……

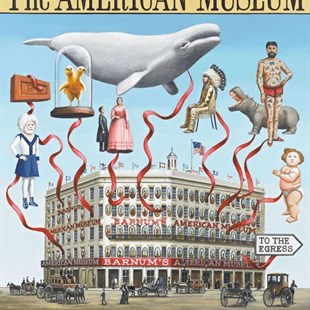

2. P.T. Barnum与美国博物馆(American Museum)

在纽约今天的世贸中心东面是一栋有着二百多年历史的教堂:圣保罗礼拜堂(St. Paul’s Chapel of Trinity Church),这座教堂正对着的一条街是Ann Street——在这条街面对着教堂的地方,在1841——1865年之间,曾经是Barnum的American Museum (今天这里是一家ZARA店)。

P.T. Barnum在Joice Heth巡回展中赚取了自己的第一桶金,而后,他就把这笔钱用来购买Ann Street上的这栋建筑(原本为一个经营不善的博物馆),并把它转化为了America Museum。这个机构在那些年中的知名度是难以想象的高——每天开放15小时,平均日接待游客一万五千人次,门票25美分,1841-1865年之中累计来访者三千八百万人(当时美国的人口才三千二百万人)[3]。我们在American Museum中将要看到的现象其实与我们在Joice Heth巡回展中看到的现象没有本质差异,但它们在各个层面上都以一种巧妙的方式做出了延展,并且产生了一加一大于二的效果。

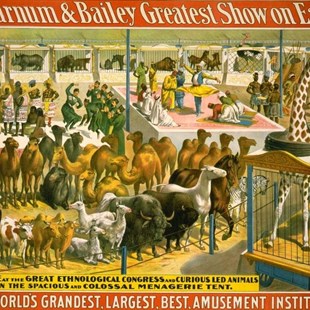

这座十九世纪的美国博物馆与我们今天二十一世纪的博物馆的概念之间存在着较大差异。在这座五层楼的建筑中,包含着一个动物园、一个博物馆、一个讲座厅、一个蜡像馆、一个剧场,一个跳蚤马戏团和畸形秀。在这些分区之中,观众们可以看到各种微缩的景观模型、全景照片、星象图、科学仪器,在当时看来最新潮的一些精密机电,以及一架被一只狗驱动的织布机,一个耶稣门徒坐过的树桩,一个吃牡蛎的牡蛎吧,一个来复枪射击场,精密的玻璃制品,动物标本,一个现场可以咨询的颅相学家,漂亮婴儿比赛(Pretty Baby Contests),以及Ned——一只训练有素的海豹,一个充满了异域动物的驯兽表演团,Feejee美人鱼标本(一个被木乃伊化的猴子躯干和鱼的尾巴结合成的标本),侏儒(其中包括著名的身高不足一米的Tom Thumb将军),Chang-and Eng(来自缅甸的一对连体兄弟),来自中国的巨人Chung Yu Sing,表演传统印第安舞蹈的美洲土著人,生动讲述着圣经故事的弹唱诗人,魔术师,以及汤姆叔叔的小屋。

我们应该如何看待P.T. Barnum的美国博物馆与Joice Heth表演之间的联系?应该说上文中我们在Joice Heth巡回展的海报中看到的那种基于文字对于观者注意力的引导和对于经验的规划在美国博物馆中是一脉相承的。但后者将更多的这种对于经验和注意力的规划拓展到了空间层面。因为在这座美国博物馆之中,每一层被分割成了不同的区域,每一个区域的标题和文字设计则对于观者在这些区域期待看到什么做出了规划。其中一个值得一提的细节是:在一层的观展空间内,有一个提示牌上面写着 “To the Egress”。Egress是一个非常不常用的表示“出口”的单词,无论是19世纪的美国人还是今天的大多数英语国家的人都不会认识这个单词,于是这个提示牌的意思就是“通向出口”。但是绝大多数人又不会承认自己不认识,而是默认为这个提示牌的意思是“展览继续”。于是很多人会走过一个通道,然后发现自己站在外面的街到上。于是他们会需要再花上25美分重新进入博物馆的入口。这个在今天来看非常低劣的把戏,在当时却被人津津乐道,甚至成为一个美国美术馆游览体验中一个必谈话题。

另一个值得关注的事实是:对于当时内战前的美国,尤其是纽约来说,各个阶层本身的差异加之各个族群的移民夹带的文化经验差异让某种共同的文化体验成为了一种强烈的需求。这种共同的文化体验在今天是通过电影、影视剧,或者游戏这类的产品来完成的,而在当时,美国博物馆就及时充当了这个角色。人们对它的关注成为了一种流行文化最初的形成——这种流行文化注定是肤浅的、奇景般的、猎奇的,并且是一次性的。

一篇来自American Social History Productions网站的文章中这样分析到:Amid the burgeoning and splintering cultural marketplace of the era, Barnum’s American Museum

stood out as archetypal, an institution that transcended difference in breadth and size of the

audience it drew and also exploited difference in its exhibits in order to attract that audience.

In short, in the view of recent scholarship, Barnum’s American Museum epitomized its era. The

American Museum was distinctive for its ability to contain and negotiate, for a time, the conflicts

and tensions of the age–from moral reform to racial identity to industrial change, from

sectional tension

to middle-class formation.[4]

(处于正在萌发却又分裂的那个时代的文化市场之中,Barnum的美国博物馆成为了一个原始范本。一个机构将由观者人群自带的文化宽度和差异升华成了一种它自身展览之中的差异,并由此来吸引隶属不同文化的群体。在现代的学者们看来,Barnum的美国博物馆成为了那个时代的美国的一个缩影。美国博物馆如此出众的另一个原因是它可以包容并且协调在那个时代中的很多由多种原因造成的紧张和矛盾——比如(基于基督教引发的)道德讨论,人种定义,工业化产生的变化——从地方上的张力,到中产阶级(作为一个文化群体)的形成)。

珍奇室,或者藏宝阁(Cabinet of Curiosity)作为一种类似的西方文化现象,从16世纪开始就开始存在——从某些方面来看,Barnum的美国博物馆和在当时西方已经广泛存在的珍奇室没有本质的差异。但几乎没有一个珍奇室的知名度可以与美国博物馆相提并论,因为珍奇室扮演的主要角色是上层社会对于自己能力和财富的炫耀工具——它注定不是针对公众,而是针对社会上一小部分人群的。Barnum的美国博物馆则是把珍奇室的逻辑带向下层的中产和低产人群,并在这个过程中降低了它的趣味。

如果我们再将珍奇室和Barnum的美国博物这两种展示模式抽象化,我们将得到“被反复观看”和“被一次性观看”这两种观看方式的模式——一个有些仓促的结论是:前者塑造的某种精英文化,后者塑造出的某种大众流行文化。以博施的《人间乐园》(The Garden of Earthly Delight)为代表的绝大多数18世纪以前的荷兰画派的精细画作;以及中国自宋代以来的文人艺术;莎士比亚年代的戏剧,以及诗歌、文学、音乐方面的沙龙以及沙龙性质的雅集类型的活动中的被观看或者被关注的对象都可以被归类为“被反复观看”的作品——这意味着这种作品在创作之初就以被反复观看为目的加以创作。相对于此的是我们以P.T.Barnum为代表的另一种“被一次性观看”的模式,以及由此产生的快餐趣味——Joice Heth的巡回展览以及美国博物馆中的设计可以被看成这种文化一次性消费比较早期的,并具有里程碑意义的案例。那么基于历史中的现象,如果这种观看方式上的二元模式是成立,并且是一直在近现代社会中延续的,那么现当代社会中的现当代艺术又是处于哪一种模式之下呢——是美国博物馆,还是珍宝室?带着这个问题,我们可以继续来讲述P.T.Barnum人生的下一个阶段——美国巡回马戏团模式的创立。

3. P.T. Barnum与美国马戏团

在1865和1868年,两场大火烧毁了曼哈顿美国博物馆之中的绝大部分藏品,也随着摧毁了P.T. Barnum创造财富的野心。这两起大火的起因至今没有定论,也没有产生真正的人员伤亡,但一些细节(比如地下室中的白鲸被煮熟在水缸里)还是足矣让人去理解这些变故对于一个当时快要50岁的企业家心理的打击。但几年后另一个人的出现打破了这种消沉。William C. Coup(威廉C. 库伯)是一个之前默默无名的小生意人,但他成功说服了Barnum来与他合伙成立了 “P.T.Barnum’s Museum, Menagerie and Circus” (P.T.Barnum 的博物馆,驯兽表演和马戏团)这个商标。库伯创造最大的意义在于他看到并且挖掘了巡回演出这件事过程之中的价值。

之前一度被认为是一种累赘的马戏团团队的运输过程,在库伯的设想中成为了一种以自我推广为目的的市场行为。成群结队的大象、骆驼、斑马,以及强调其视觉性的游行马车以及大批穿戴怪异的演员,所有这一切在库伯的设想中,伴以现场的管乐队演奏,会像一支军队一样入侵到那些平淡无奇的美国城市中,其结果是制造了一场局部的节日。事实上,在内战后的美国,人们对待这种巡回马戏团的概念就是一种流动的节日。因为马戏团一年才回到一座城市一次(大概停留1-2周),所以在马戏团的驻留期间,城市中的工商业都放假,学校停课,政府处于半休假状态。虽然马戏团每到一个城市都需要重新搭建帐篷,看台等相关设施,但一场表演的边界被拓展了——马戏团的移动本身成为了一种对于舆论的制造——可以说马戏团时刻处于一种24小时都在表演的状态,因为即便是单纯的队伍在城市之间移动也会吸引大量的围观——这主要得益于库伯对于马戏团辎重车辆的设计和装饰。这种将马戏团辎重和载具转化为景观的思路,再加之一个成本低廉但数量巨大的贴小广告团队,整个马戏团将在一个观众数量非常可预测的环境下来吸引所到之处方圆几十公里内一定比例的人口前来参与——所以一个地区的人口数量加之正常的前端操作,一个巡回马戏团的利润是非常稳定的。

这就是美国马戏团的一个重要特点——将事件景观化。这一点还将延续到之后1880年左右开始以铁路作为主要运输方式的巡回马戏团。在那个年代的海报中,以铁路运输这种方式被塑造成了一个卖点来在海报中吸引观众前来。马戏团的游行在Barnum最大的竞争对手Ringling Brother(瑞玲兄弟)的马戏团运营中被近一步转化成了某个特定历史题材或者文化主题下的游行。比如说这种主题游行中最常见的两个主题是印度莫卧儿王朝主题和埃及艳后主题。

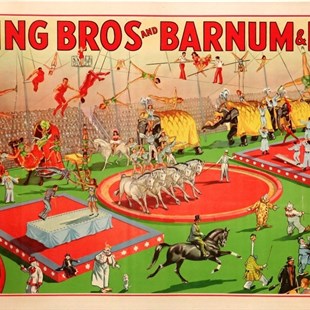

让一个被设计过的景观化的事件发生在观者面前,这本身就构成一种强有力的对于观看和注意力的规划——并且是一种强有力的方式。并且这种规划的目的很明确,那就是希望吸引更多的公众可以在真正的马戏团表演场地中消费。在这个时期的马戏团表演场地是一块通常几英亩大的空地,并且每个城市都会预留出这样一块空地或者广场供马戏团使用。比如纽约地麦迪逊广场 (Madison Square),以及布鲁克林的大军团广场(Grand Army Plaza)就是19世纪马戏团通常在纽约会选择使用的场地。在这样一块场地中至少会有五座大型的帐篷。其中的中央大帐(big top)可以容纳五千人左右,是表演杂技主题秀,以及驯兽表演的主要空间;而后是一个专门陈列活体动物的动物园式的帐篷;还有一个小杂耍以及畸形秀的帐篷;还有一个帐篷里是那些科技新潮的东西,比如电影放映、摄影术,或者凯撒全景器;最后还有一个帐篷是餐饮和纪念品的空间。

另外值得一提的是在中央大帐中对于空间的安排。中央大帐的设置基本与今天的体育场相同——观众席包围着一个圆形跑道一般的场地。跑道作为一个环再包围着通常是三个圆形的演出场地。同时在整个表演空间中会有至少一位主持人穿行在各个表演之中。在中央大帐的表演中,节目的主持人被称作Ringmaster(男)或者Ringmistress(女)。这个主持人的角色是用语言的阐释、铺垫,辅以音乐和灯光,来将场上的不同表演串起来,在各个表演之中创造一种逻辑联系。Kevin Venardos是一个在2000-2010年担任当代PT Barnum & Ringling Brother – The Greatest Show on Earth 马戏团主持人的Ringmaster。在一部关于他的纪录片中讲述了一些作为马戏团主持人的特点和经历[5]。他说这个角色需要通过自己的言语、情绪、声调,和大量肢体语言来活跃全场的气氛,并且在整个过程中他要通过叙事来将某种逻辑传递给观众,并借由所有这些手段来引导观众对于现场的注意力。

比如对于演出最开始在背景音乐下的开场白中,Kevin Venardos可以有几乎30秒的时间使用夸张的语调和身体姿态表达欢迎观众前来的信息:Ladies and Gentlemen, Welcome to PT Barnum & Ringling Brother Circus – The Greatest Show on Earth!

因为整个中央大帐中的表演是多个节目并行出现的模式,在空间的设置上力图给观者造成一种目不暇接的氛围,于是观众陷入那种“注意力不够使,但又不想错过任何一个细节”的状态中。这种状态会让观者在逻辑上依附于主持人的讲解和引导。而这些讲解和引导在其本质上与我们之前看到的Joice Heth巡回展的文字和美国博物馆中的逻辑相同,但在那个环境下更加有力量,更加令人难以抗拒。

主持人引导的目的在于将观众的注意力从并行的多个表演(Juxtaposition)中集中在某一个特定的对象上,正如在Joice Heth的例子中,乔治华盛顿就是那个特定的让观众的注意力聚焦的对象。这种聚焦模式的另一个主要形式就是对于特定明星的塑造。可以说这种明星塑造最早最明显的案例来自畸形秀(Freak Show)——P.T. Barnum的另一个在美国博物馆时代的发明。这些畸形秀的看点最终必然聚焦到观者眼前的这个特定的对象上——而不是畸形个体背后的某一种疾病现象上。所以对这个畸形者的艺名和形象的打造就显得极为重要——这其中最成功的案例当属General Tom Thumb (拇指汤姆将军)。

基于同样的逻辑,在1870年左右形成的大巡回马戏团时代,某某某人的驯狮表演,某某某人的飞人表演,某某某人被誉为“吊环公主”,或者“钢丝王子”……所有这些将一个演出节目的主角加以命名的行为,都为观者预先认知这个节目从而可以在环境嘈杂的中央大帐表演时将注意力(通过主持人的语言引导)聚焦在这些特定的节目上起到了关键作用,并且与此同时这种个人化的品牌打造使得观众得以将几个马戏团表演中相似的节目区分开。

请注意以下逻辑:某个特定演员,拥有某种特定的技能,表演某一种特定的节目——在几乎整个19世纪的市场化运作和经验积累中,马戏团就是通过这个方式来让观众认知这些表演的。而在同时期到今天的艺术领域中,人们也使用同样的逻辑来认知艺术家。对于19世纪的大多数人来说,一个杂技演员或者驯兽师也同样属于艺术家这个范畴。但在今天21世纪的第一个二十年中,很多对于观看的趣味都已经发生了很大的变化,但人们对于马戏团中的此种表演者与某一个特定节目绑定的逻辑却没有丝毫改变。就像某一种游戏规则一般——人们认为只有一个艺术家精专于一类作品(也就是他们的节目)才是正常的,才是可以被认知的(一个涉猎于多个类型作品的艺术家通常被冠以“天才”)。这一点在下文中还会详细阐述。

4. 马戏团模式中的观看逻辑——当代艺术中的观看逻辑

可见在马戏团产业初步成熟的1890年左右,老牌的马戏团Barnum&Bailey和新兴的后起之秀瑞玲兄弟(Ringling Brother)都不约而同地在三个层面上设置了演员和观者,并且对观者的注意力及趣味做出了细致的规划和管理。这三个层面是:

1. 事件层面

2. 宏观空间层面

3. 中央大帐等内部微观空间层面

在事件层面,除了马戏团对于辎重车辆的装饰,海报信息的扩散[6]之外,他们都不约而同地选择了使用奇观式的语言来夸大事件本身。比如Barnum惯用的几种奇观式语言——在Joice Heth巡回展中,他称这个Heth女士是 “The Great Natural and National Curiosity in the World” (世界上最伟大的自然和国家好奇);在美国博物馆的例子中,他称这个机构是“The People’s Favorite”(人民的最爱);在之后巡回马戏团的例子中,在每一张海报上只要出现Barnum & Bailey的名字,就一定会出现“The Greatest Show on Earth” (地球上最大(伟大)的表演)——有些时候,在一些版本的海报里(比如下图),还会加上如下信息“The World’s Grandest, Largest, Best, Amusement Institution” (世界上最壮观的、最宏大的、最棒的娱乐机构)。所有这些奇观式的语言最终形成了一种观看的趣味。观众的到访和观看背后是在鉴证(Witness)这些奇观的真实性,并且这种鉴证的心态构成了观众对于事件的参与。

在宏观空间层面,除去上文提到的马戏团会对观者的游览路线做出细致的规划之外,马戏团对于中央大帐的高度,其中可以容纳的观众数量,和整个场地的占地面积都会加以强调甚至夸大。中央大帐的高度和其中可以容纳的观众数量在这里都承载了某种象征意义,为了迎合诸如“Greatest”(最伟大的),“Largest”(最大的)这些预设概念。其实在瑞玲兄弟马戏团在1900年将吊环表演和空中飞人性质的表演加入中央大帐的节目之前,中央大帐完全不需要使用近乎50米高左右的桅杆来支撑内部的空间。但空间高度在这里的象征意义如此之强,最大的马戏团必须也让自己在视觉上是最大的,并且也因此可以容纳最多的观众。观众的数量也预设了整个事件将吸引的人数。简言之,即便在巡回马戏团的初期,1870年左右,Barnum等人就已经确信,在演出产业中,大就意味着好。

在以中央大帐为核心的内部空间的设置中,美国马戏团呈现出多个节目并行表演与创造明星这两个特点来满足观众对于演出的两种期待。介于上文已经充分阐述了这两个特点,以及结合另外两个层面的特点,这里我希望指出的是,尽管19世纪以P.T. Barnum为首所发展出来马戏团文化作为那个时代美国流行文化的塑造中重要的组成部分,已经在之后100年的历史中被很多后来衍生出的新兴产业(诸如电影院、剧院、主题公园、动物园、科技馆……)所替代,但其中最核心的一些对于一个演出事件(show)的概念却如此深远地影响了之后的人们对于艺术展览、艺术家,以及双年展-艺博会这些现象的认知。

P.T. Barnum所扮演的角色是一个19世纪语境内的策展人——正如我们在回顾他事业的三个时期中所看到的那样,他一次次成为那个小汉斯所强调的存在于观者与作品之间的“桥梁”角色。这种桥梁并非一座从作品开始向着观者延伸的“触手”,而是一座从观者出发向着作品延伸的“触手”。这其中的差异就在于后者通过改变作品的呈现方式来迎合观者的趣味,而前者通过教育观者来保存作品的某一种完整性。

就是我们在Joice Heth巡回展的广告中看到的他通过文字对于观者的欺骗,以及对于观看逻辑的引导(不要忘记这个老奶奶和观众之间原本没有任何关系——双方没有兴趣也没有能力去了解彼此);在美国博物馆时期,他在畸形秀中对于畸形个体的强调和包装(branding),以及将这种畸形定义为某种奇观或者奇迹的策略;在后来的马戏团时期,他和他的合伙人将事件景观化,并将畸形秀中对于个体的明星包装逻辑推广至中央大帐的节目之中,以兼顾那个环境下既要满足观众对于纷繁和眩目的期待,又要满足观者对于特定节目的认知——所有这一切的技巧和策略都创造出了一种美国马戏团式的观看模式及趣味。追溯这段关于P.T. Barnum的历史是为了说明以下论点:由于当代艺术在很多层面上已经沦为了资本的玩物,所以当代艺术中的文字言说与阐释已经悄然从以作品为中心转为以观者为中心,从而在当代艺术组织方式与观看方式中的每一种主要模式已经成为美国马戏团模式的翻版与变形。

比如上文中提到的马戏团中的表演者与某一个特定节目之间的绑定。这种绑定逻辑对于今天的大多数艺术家来说,成为了“延续某一种创作思路的重要性远大于开创一种全新的创作思路”这个信念的雏形。因为艺术家的作品其实就是他/她的表演——只是这种表演在大多数情况下并不需要他/她本人的身体在现场参与。一个艺术家必须通过在创作中某种程度的重复来强化他/她的名字与某一种特定风格、媒介,以及趣味之间联系。对于一个被画廊代理的艺术家,或者一个职业艺术家来说,这种规则已经成为了他们的立足之本。并且称呼这种艺术家为Establish Artist的修辞也暗示这种establishment指的就是他们在特定空间上的立足,也就是停止在空间横向上的探索。

艺术家如此心甘情愿的对于艺术家身份的自贬是因为他们迫不及待地想要加入到“马戏团”之中。换言之,一个演员必须要有自己的“绝活儿”才能在一个马戏团中找到自己的位置——不管这个位置是一个姿态高雅的驯马师、御象者,还是一个技艺高超的吊环者,还是一个靠驾驭高科技为招牌的某种新奇机械的操作者,还是成为某种畸形秀中的表演者。这些人都是因为掌握了一种特定的技能(这种技能在19世纪的语境下也被称为艺术art)才得以在马戏团中挣得自己的一席之地,并由此,马戏团作为一个整体所创造出的光晕(halo)才能惠及这些演员。19世纪发生在美国马戏团大帐中的那种并行的表演方式即是舞台作为一个整体创造光晕的过程,而Ringmaster的表演式言说和阐释即是分配这种光晕的过程,并且被最终分配的对象必须是掌握着某种标志性绝活的演员。

绝大多数艺术家心安理得地认为这种在创作层面的重复没有任何问题——因为这是容易的、务实的,并且是被这个产业所鼓励的。所有这一切的关于这种重复的合理性、信念,以及价值都完全是艺术家自我规训的结果。换言之,正因为马戏团掌握了一种面对观众和演员的运作模式——而这种模式在P.T. Barnum这种人的运作下如此成功,才使得台上的演员和台下的观众进入了一种自我规训的境地。观者和演员如此认真虔诚地改变自己的身体、思维方式,以及对于这其中关键概念的定义,都是为了让自己可以契合这个已经存在的舞台。而这个舞台如此强大——一个自1853年在水晶宫的第一次世博会开始,到1895年第一次威尼斯双年展开始成熟的这个展示舞台,本质上是美国马戏团的舞台的一种变体——并且这种变体并没有随着马戏团作为一个娱乐产业的衰退而真地衰退——而是,它成为了电影、晚会、博览会、运动会、艺术展、展览馆、双年展、网红展等等所有这些在20世纪战后真正发展起来的观看模式中的样本和榜样。在中央大帐中的马戏团这个舞台变成了隐形的舞台——隐形,却更加严格地管理了台上和台下众人的角色,以及双方看待彼此以及自己的方式。

5.为什么这个舞台不应该是那个舞台

在今天的艺术运作当中,那种奇观化的以及夸大的语言看似已经消失了——这是绝大多数人会认为的马戏团文化与现当代艺术采取的言说策略之间已经没有了关系。但在我看来,奇观化的和夸大的语言在艺术的这个语境中以一种更加隐秘的方式存在着——并且现当代艺术本身和其自我宣传过程中的方式也都遵循着与马戏团文化中相似的文字运作。

在艺术史作为一种艺术家和艺术爱好者(对等的概念是演员与观众)自我规训的材料的前提下[7],毕加索等这些20世纪艺术大师的名字本身就成为一种对于“最新奇” “最怪异” “最不可思议”等,这些被广泛运用于畸形秀语境中概念的暗示。而直接将这样一个艺术家称之为“天才”,如此的草率与冒进背后的逻辑则令人不免想到美国马戏团在宣传时使用的那种逻辑。

毕加索以及众多今天被奉若圭臬的20世纪现代主义英雄在自己生活的那个年代就(多多少少)已经在以这种品牌化、专业化、舞台化的思路在管理自己的艺术创作了。他们在管理自我艺术发展所参考的模式背后,马戏团的这个舞台率先存在于这些艺术大师的脑海里,因为马戏团是19世纪流行文化中的重要部分。另一方面,画廊在几乎每三十年的自我更新迭代当中很快地调整自己的策略,努力营造出马戏团模式的展览以及观展体验。这种来自马戏团逻辑的传承被以小汉斯为首的策展理论家包装为“策展学”——一种对于艺术展示空间和语境的设计。而如北京UCCA这样艺术机构,在北京这样一个特殊的舞台上,正在努力把自己变成一个艺术普及类美术馆——这种定位将几乎不可避免地让它在自我运营的过程中参考马戏团的话术与模式。而在北京这样一个特殊的语境下,可能只有这种艺术普及类的艺术机构才能生存下去——这些客观因素都将让我们在可以见到的未来看到更多这种马戏团式的舆论与言说。

今天我们已经几乎不可能在一个非一流画廊的展览中看到国际一线艺术家的作品了——这一点与马戏团产业巅峰时期的1900-1930年的情况一样。在那个年代,最大的两个马戏团:P.T. Barnum & Bailey 马戏团,和瑞玲兄弟(Ringling Brother)马戏团之中的各种演员绝大多数都来自欧洲的一些固定的杂技世家或者杂技学校。当信息在一个产业中足够透明的时候,舞台和演员都会自动找到适合彼此的角色——从这个角度来说,今天这种一线艺术家被一线艺术机构垄断的现象并不足为奇。

当代艺术的舞台绝不是一个单纯的舞台——被国际知名美术馆,画廊和拍卖行,基金会组成的这个艺术产业将自己标榜为某一种理想化的文化堡垒,一种象牙塔般的榜样,一种干净并且高雅的场域。而他们不愿意承认的是——他们的运作方式在其本质上与 P.T. Barnum的马戏团,美国博物馆,以及最早的Jioce Heth巡回展没有本质的差异。这个被称之为艺术舞台的舞台之所以把目标集中在艺术而不是马戏或者畸形秀,仅仅是因为战后西方中产阶级的娱乐趣味发生了表面的改变。但就中产阶级的观看方式来说,那种对于纷乱舞台的需求,对于围观的需求,对于注意力被引导和不求甚解的需求,对于鉴证奇迹作为一种参与感的需求——这些需求都没有从19世纪马戏团的文化中产生真正的改变。

今天的艺术产业、双年展、艺博会、画廊展,它们创造的观看方式与主流商业电影、畅销书,以及大多数的先锋戏剧一样,都是(已经沦为)一种被设计为一次性观看的产物。鉴别这种产物的方式对于一个观者来说很简单,只要去看同一个作品两次,然后观察第二次的体验是否远不如第一次就够了。如果第二次观看的体验远不如第一次,在大多数情况下,是因为这个作品没有制造出足够的深度来丰富被观看的体验——因为绝大多数人不会有第二次观看同一个作品的行为。但我认为这是一个重要的衡量一切作品质量的标准——一个好的作品不应该仅仅传递给观者惊讶与震撼,以及被引导的景观与戏剧化——因为这些是P.T. Barnum马戏团制造出的趣味;一个好的作品应该是一个开放的观看,一个不借助文字和技术可以自立的体系。

在19世纪后半叶,只有美国社会同时存在一个巨大的有消费能力的观者群体,以及一个具备足够资本、技术和知识的商人群体。美国马戏团,特别是P.T. Barnum作为这个行业的先驱的翘楚,所摸索出的经验和规则,都对show这个概念的深度和广度做出了里程碑意义的探索。在电影出现之前的Show有其自身独特的局限性:只能有一个团队在不同地点和时间真实地进行演出,这个过程中对于人力和财力的消耗都是持续性的;很多畸形和少数族裔的演员被施加歧视;很多野生动物生活在马戏团的非人道的环境中;并且随着团队规模的扩大,所有配套设施和后勤所需要的支出也都随之增大;并且发生火灾和认为恶性事件的可能性也随规模的扩大而增大。但show作为一个产业也有很多巨大的优势:产品的生产本身并不产生污染;投入的资本比较低,为观者带来真实的欢乐;并建立起了一种强有力的大众流行文化的雏形——很多19世纪的公众最早接触摄影、电影,来自世界其他地方的人和文化,以及最先进的一些技术产品,甚至爵士乐,都发生在马戏团的环境中。所以由美国马戏团所创造的这种观看模式和趣味在19世纪的社会中绝对产生了更多积极的影响,但当我们意识到这种影响正在以何种深刻的方式影响着当代艺术的展出和观看模式的时候,我认为我们有理由对这些模式产生新的反思和意识,并从这些反思中给与艺术家和艺术更明确的定义——只有对观看方式的新反思和探索,才能真正让艺术家摆脱本质上的“吊环公主”和“钢丝王子”。正如我们看到的,在绝大多数情况下,观看方式决定了创作者在创作环节中的策略与思路。说到底,艺术舞台不应该是马戏团中央大帐里的那个舞台——因为一个舞台越是强大,它留给表演者的空间就越是狭小。

文/林梓

图/来自网络

[1] 这种好莱坞式的情节发展模块化元素可详见《救猫咪》(Saving the Cat)。此书是一本在编剧界被很多人奉若圭臬的剧本写作指导手册。

[2] Joice Heth Poster, 1835.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Barnum%27s_American_Museum

[4] https://lostmuseum.cuny.edu/archive/barnums-american-museum

[5] https://www.youtube.com/watch?v=E8WNmC2lfNY

[6] 在1880年左右,一种高效的通过张贴小广告来传播信息,打造舆论的组织模式已经非常成熟。在马戏团的市场部会永远以低价招聘一些临时工,这些临时工大都是未成年的孩子。他们的任务就是去某一个城镇的公告栏或者公共空间的墙壁上张贴关于马戏团正在附近移动的广告。通常马戏团会朝一个大型城市运动,在这个过程中,运动沿途的十公里范围内的所有城镇可能都会被这些海报覆盖。最终当马戏团在这个大城市中开始为期一个月的表演的时候,这些周围小城镇中的人口会旅行一两天的时间去参与这个马戏团的表演。这就构成了嘉年华(Carnival)的概念。

[7] 之所以艺术史成为一种艺术家和艺术爱好者自我规训的材料是因为艺术史已经在一种被西方学术界当权派的共识下达成了一套对于解释和梳理今天当代艺术现象有利的言说——而在这种言说之外,已经不允许还有人建立可以推翻或者真正意义上挑战这套言说的理论体系存在。这让艺术史文本成为了本质上的某一种宗教文本——正如《圣经》之于基督教。

参考资料:

Susan Weber, The American Circus, Yale University Press, 2012

Linda Simon, The Greatest Shows on Earth: A History of the Circus, Reaktion Books, 2014

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Crystal_Palace

https://en.wikipedia.org/wiki/Joice_Heth

https://en.wikipedia.org/wiki/P._T._Barnum

http://www.vam.ac.uk/content/articles/v/victorian-circus/

https://lostmuseum.cuny.edu/archive/barnums-american-museum

https://www.ripleys.com/weird-news/greatest-showman/

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ringling_North

https://en.wikipedia.org/wiki/Circus

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Tom_Thumb

American Experience (documentory), PBS, 2017.