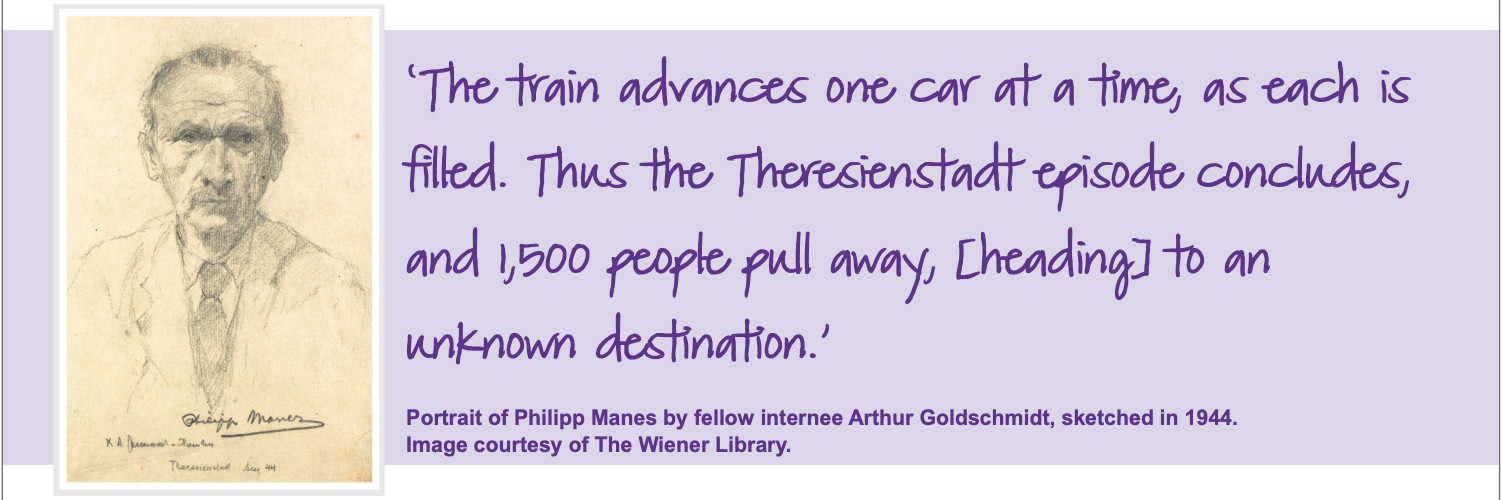

1942年6月23日,德国犹太人菲利普·摩尼(Phillip Manes)和妻子踏上驶往特莱西恩施塔特隔都(Theresienstadt Ghetto)的列车,路的尽头是未知和绝望。“我们满怀担忧地挤在狭窄的椅子上,等待着揭晓我们疲惫、破碎的身躯将在何处安歇。”[1] 菲利普·摩尼在这一天一如既往地在日记中记录下这段话,而在他今后身处困境的每一天,这样以诗歌和绘画的形式进行的记录从未断绝过。

与纳粹掌控的其他集中营有所不同,尽管条件同样不堪忍受,这个犹太人聚集区有时会被塑造为“典范”用于掩饰纳粹行径并接受国际红十字会的视察,在此期间,为了腾出空间,大批犹太人会被送往那些预示着绝对死亡的集中营,譬如奥斯维辛。而剩下的人,在这看似仁慈的中转站,等待着下一批驱逐的“死亡名单”。

德国犹太人菲利普·摩尼(Phillip Manes)

©️ The Wiener Library

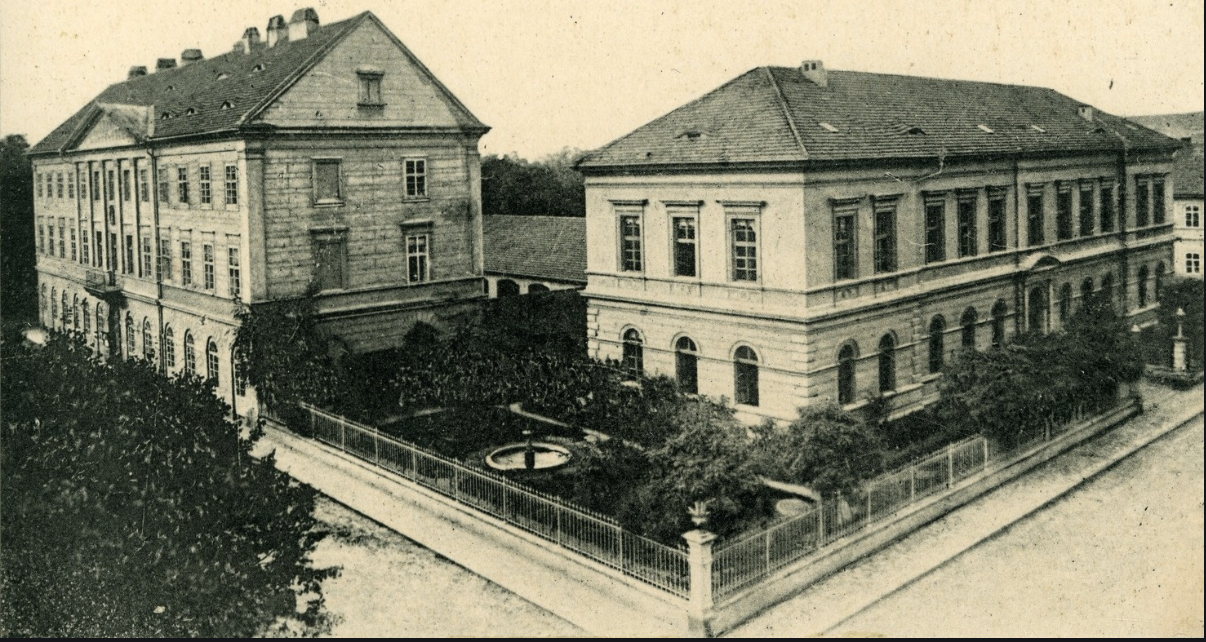

特莱西恩施塔特隔都建筑 1909年明信片

©️ Wikiwand

正是在这样“仁慈”的政策下,这个“精心构建”的社区中的文化活动同样获得允许,菲利普·摩尼在此组织了500多场文化分享活动(Lecture Series),内容涵盖从宗教、历史到艺术与科学等各个学科,剧本朗读(Play Readings)、音乐剧和剧场表演等活动往往由曾经的专业演员与歌手参与其中,而所有特莱西恩施塔特“居民”们都自发参与组织,并无比热衷于此。

直至1944年,从特莱西恩施塔特送走的犹太人人数日益增多,摩尼的日记中持续记载了恐慌的蔓延——大家都知道这意味着什么。越来越多的人被送往不知终点的远方,一系列文化活动也被叫停,在摩尼的坚持下,分享会得以持续到夏末。同年10月30日,摩尼和2000余人踏上了去奥斯维辛的最后一班列车。

部分被囚于特莱西恩施塔特隔都的艺术家

©️ The Wiener Library

如今,人们在维纳图书馆(The Wiener Library)看到摩尼当年的手稿时,其实很难想象在深重的苦难中,是什么支撑着他在持续以诗歌、绘画的形式进行着记录,坚持组织着艺术活动;或许也会苛责纳粹在当时在特莱西恩施塔特营造的美好社区的假象的虚伪和残忍。作为历史信息的接受方,我们很难去揣度在既定的死亡命运前,这段长达两年的定期艺术聚会带给这些在特莱西恩施塔特囚禁的犹太人的是被扼住咽喉间的片刻喘息,还是在看似和平美好氛围的衬托下加速恐惧心理的催化剂,但在摩尼的手稿中,我们能够读到的是他的坚持与同行者对多达500余场的文化活动的期待:“我想要继续,我想要到直到最后都将我全身心扑在这上面,并保持这每一个夜晚的质量,尽管我们都意识到我们当中很多的参与者已经消失了。”[2]

Etta Veit所绘制的特莱西恩施塔特隔都内的文化活动之一,歌德《浮士德》朗读,1944

Drawing by Etta Veit Simon commemorating readings of Goethe's 'Faust' as part of the cultural events in Theresienstadt, 1944

©️ The Wiener Library

在这个被构建出来的“模范集中营”中,除了艺术家、音乐家和学者的聚集,还有无数天真的孩子被迫来到此地。“他们活像是一群饥饿的幽灵,在冲锋队的枪口下,从车站被押进特莱津的灭虱站。”[3]孩子们眼中超越年龄段的复杂与异样让隔都内的成人们近乎本能地开始考虑孩子们的教育问题。“他们要把知识、艺术和良知,交给孩子们,让他们的灵魂得到支撑。”[4] 汉斯·克拉萨(Hans Krasa)正是在这样的环境下,为孩子们写下了儿童歌剧《布伦迪巴》,并带着孩子们走上舞台进行歌剧演出。同样用艺术为孩子们晦暗的心灵点亮烛光的还有弗利德·迪克-布朗德斯(Friedl Dicker-Brandeis),这个一生都在实践着艺术教育的女艺术家在特莱西恩施塔特一直呵护着孩子们的纯真与对自由的向往,而不要被黑暗与邪恶蒙蔽了双眼。

从孩子们留下的一张张画中,从对现实恐惧的灰暗色调到对自由向往的明亮色彩,我们无法直接断言苦难中的艺术究竟是残忍的、还是充满热忱的,但我们期待,那些深陷黑暗中的灵魂在挥动画笔、聆听音乐、念响台词的一瞬间是自由、有尊严而怀有希望的。

《特莱津的房子》哈娜·科赫诺娃

图片来自于林达《像自由一样美丽:犹太人集中营遗存的儿童画作》

《花园》鲁特·切赫娃

图片来自于林达《像自由一样美丽:犹太人集中营遗存的儿童画作》

在大屠杀中,幸或是不幸的,特莱西恩施塔特隔区相对宽松一些的政策使得在此聚居的欧洲犹太人群保留了一定的社会性存在。“社区”、“居民”、“教育”与“艺术”,组织的文化活动使得人们彼此之间还在持续进行着交流和分享,而非独自面对黑暗。在这个语境中,艺术活动是黑暗中微微亮起的一些慰藉,串联起了绝境中的个体,营造了短暂的社会链接。

2005年,大屠杀的阴霾已经过去半个多世纪,伫立于曾经的希特勒德国政府大臣官邸,由彼得·艾森曼及布罗·哈普达设计设计的欧洲被害犹太人纪念碑在德国柏林正式向公众开放。两千余块的混凝长方体在斜坡上以网格状排列,如同森然的墓碑群,而纪念碑群下方的纪念馆则收藏着大量有关大屠杀的资料文献。在欧洲各地林立大屠杀纪念碑时,德国在自己的心脏位置建起受难者的纪念碑林,接受世界和历史的审视,这是这个民族在向世界开放自我,坦白对自我的反思。面对这段黑暗的历史,人类结成共同体,不分民族与国界,为逝者缅怀,同时亦思考人性、种族与创伤。

欧洲被害犹太人纪念碑,柏林

摄影:Zuyet Awarmati

同样令人难以忘怀的还有“9/11”纪念碑。以色列建筑师迈克·阿拉德的设计将双子塔遗留下的坑建成下沉水池,四周的人工瀑布汇入水池中央,在街市的喧闹中隔离出一片寂静。瀑布象征着袭击夺走的生命、留下的虚空,以及美国人被掏空的心。爆炸死难者的名字铭刻于四周的墙壁上,以供亲属寄托哀思。瀑布同时能够吸收城市噪音,使得该地成为沉思的圣地。在纽约的市中心辟出一块庄严而肃穆的纪念场域,使整个城市与它紧密相连。当共同铭记的历史通过艺术为媒介,融入回归正轨的当代社会生活,新生的社会与人类将会带着历史的厚重继续前行。

9/11纪念碑,纽约

灾难带来的悲怆与反思让人类共同去构筑铭记历史的“纪念碑”,这或许是艺术创作给予灾难最直观的回应。这些“纪念碑”,不仅仅是一座蕴含着厚重历史与宏大叙事的公共雕塑作品,它还代表着人类共有的种种情绪——自傲、不屑、惶恐、绝望、希望等,在巨大灾难后的苍凉中统一回归谦卑与静默,于无声处反思。

伫立的纪念碑代表着一段段苦难的历史被铭记,人类将苦难的记忆长存,或许是让悲痛的力量唤起深刻的反思与对当下和未来的警醒。正在台北当代艺术馆呈现的展览《灾难的灵视》正是在探讨人类在从苦难的记忆中获得的是什么,而艺术创作又在其中扮演着何种角色:“灾难中的灵视,不是为了用艺术来记取奇观,而是不让内心被灾难吞噬。”[5]艺术对苦难历史的反馈不应当仅仅是记录,还要试着在逆流中反思当下、警示未来,并探求支撑共同心灵的力量。

“灾难的灵视”展览现场,台北当代艺术馆

舢舨渔船(船籍编号MG3-44187,来自日本宫城县气仙沼市)

2008年的汶川大地震,再次反映出人类在自然面前的渺小,不计其数的高楼在瞬间瘫倒,在校上课的孩子们甚至来不及开口便被常埋地下。艺术家艾未未历时四年,收集来自灾区学校垮塌的钢管,将扭曲变形的钢管变直,创作了装置艺术《直》,并在作品背后的墙面上写下遇难者的名字。体量宏达的钢管堆积使作品营造了一种肃穆的纪念性场域,生命的逝去与灾难的悲怆在这样的氛围中被冷静地记录。作品直面了在地震灾害面前的房屋建设标准远未达标的现实问题:倒塌的房屋在灾后被重建,然而逝去的生命却不可追,历史终将过去,但留给当下人类的“遗产”是什么?

AI WEIWEI,《直》,2008–12

2011年的东日本大地震直接引发了福岛核电站的泄漏事故,整个社会为之动荡。日本艺术团体Chim↑Pom对地震及核电站泄漏的反馈直接体现在以“REAL TIMES”为题的一系列作品和艺术活动中。他们身着防护服进入福岛核电站区域,拍摄记录了如末世般寂静惨烈的景象:地震留下的建筑残骸、荒无人烟的农场,无人问津的街道……Chim↑Pom最终呈现的一系列多媒介作品引发了广泛的社会共鸣,亦从艺术创作的角度反馈了不论是从社会硬件还是公众心理方面,灾后重建的紧迫性。时过境迁,应时而生的艺术创作将逐渐随着时间与社会进程,转化为人类共同记忆的一部分。

Chim↑Pom

“Red Card”,2011

图片来自于Chim↑Pom官网

Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production

Chim↑Pom

“REAL TIMES” 2011 Video (11’ 11'')

图片来自于Chim↑Pom官网

Chim↑Pom

"Without SAY GOODBYE",2011

图片来自于Chim↑Pom官网

Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production

当下的人们不会陌生对艺术的社会属性地探讨,在审视评价一件作品时,往往也会将这个概念纳入讨论。在稳定和平的环境中,艺术家们通过创作或是为自己心目中的理想社会与制度发声, 或是挣扎于理想与现实中的落差与矛盾,或是探讨人与人之间的微妙连接与距离。而当苦难降临于这个社会时,艺术创作则被希望从另一角度为修复社会的连接提供粘合剂,帮助构建因为灾难而崩坏的群体关系以及社区概念。

每一个个体以不同的身份行动于社会中,但无时无刻不在与这个群体发生着千丝万缕的关系。当社会因灾难的到来而动荡,剥离开因不同职业、背景、经历而呈现差异的外层身份,回归到“人”本身,共同的情感诉求与心理连接的价值将会体现。孙振华曾在《面对灾难,艺术何为?艺术家何为?》这篇文章中提及“艺术的僭越”这一概念,探讨了艺术创作在社会中、在灾难前所处的位置,强调了艺术家作为普通公民和艺术创作者的双重身份。如果说在特定社会群体中,每个人身上都潜移默化地拥有对这个社会的集体认同感,那么艺术家同样也应首先回归到普通人的身份,与身处灾难中的社会共性,而非将艺术的地位与作用悬置。

在新冠状病毒肆虐的2020年,艺术家杨欣嘉在“立春的话”中论及对艺术的非功能性和“无用”价值的理解,其认为艺术在某些时候的作用“不体现在对于事件现场的直接改变上,也不体现在‘作品’中,而是作为思维能量和反应方式渗透出来的。”[6]艺术或许能够提供有别于新闻、媒体报道的另一种角度的“纪实”,同时仍然作用于人们的记忆留存与情感连接。

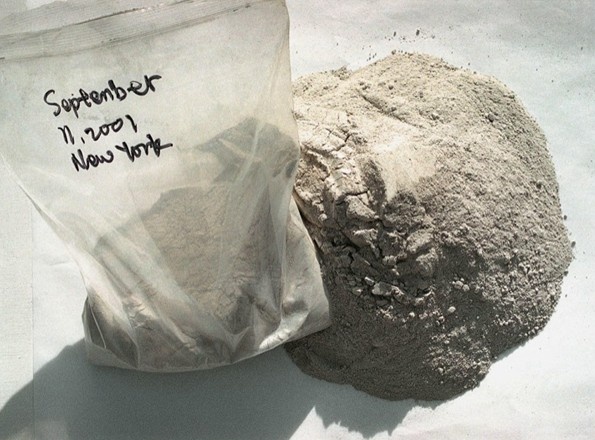

徐冰《何处惹尘埃》

“9/11”事件爆发的时候,艺术家正在纽约。轰炸后,整个曼哈顿下城被灰白色的粉尘所覆盖。作为整日生活在这个城市中的一个人,徐冰在双塔与中国城之间的地带收集了一包“9/11”的灰尘,继而创作了作品《何处惹尘埃》,尝试在”9/11“事件之外来思考关于永恒、强大、共存等人类基本命题。

在人类文明漫长的进程中似乎一直伴随着种种苦难。随着科技文明的发展,人们开始挑战自然,从“天灾”到“人祸”,自然灾害、战争、病毒,越是深重的苦难,人类往往能从此间获得更大的反思,让浮躁的灵魂得以片刻冷静。而在逆流而上的进程中,文化的铭刻与艺术的创作总是应时而生,甚至先于人类社会的反思提出问题。相比上个世纪的战争死亡阴影,人们今天面对的苦难正在延展到更广阔的角落——被悲痛情绪所左右的困境,又或者是快节奏的生活被打乱的社会群体性恐慌和焦虑。随着人类社会的全面全球化进程,灾难本身也在“全球化”着,一旦爆发,它不再局限于某个民族,而是成为了全世界共同面对的议题。在今天的灾难前,艺术创作所要面临的挑战在于其关注的社会关系远比过去要复杂、要粘合起的社会群体也远比过去要庞大。

回到当下,不论是2002年的“非典”,2008年的汶川地震,或是眼下的新型冠状病毒,无一不在提醒人们应当对自然和生命长存敬畏之心。在社会的各个群体都在共同面对逐渐全球化的灾难态势,艺术创作也应当肩负更多的社会责任,而非悬置在社会现实之上。面对灾难,艺术创作的反馈更应体现在艺术思想上的先行,并让时间使其沉淀,从苦难的历史而来,而作用于当代社会和人群。灾难或许是人类文明发展进程中无法躲避的一环,它的存在使人类在过于得意忘形时能够低头沉思,它为存在芥蒂的不同群体提供了重新凝聚的机会。而艺术能够在苦难中做些什么?我们期待,艺术创作一直在做的,是在这样的历程中,粘合着一个逐渐变得庞大的社会群体。

参考文献:

[1] Phillip Manes Collection, The Wiener Library London

[2] 同上。

[3] 林达《像自由一样美丽:犹太人集中营遗存的儿童画作》,三联书店,2015。

[4] 同上。

[5]《灾难的灵视》展览介绍,台北当代艺术馆。

[6] 转引自公众号“打边炉ARTDBL”文章《这个时刻,虚伪和投机的艺术,见鬼去吧》。

文/周纬萌

(除标注外图片来源于网络)