2010年,刘商英在呼伦贝尔草原与布里亚特牧民一起住在蒙古包里,此时他已经跑遍了整个内蒙的东部与东北部地区。一天晚上,牧民放羊回来发现一对母子羊丢了,他和牧民们一同出去寻找。幽微的夜色下几颗孤星高悬,苍茫的草原像海一样辽阔,望不到边际。一束光影打在近处草丛,风从远处吹来,周遭的混沌、寂寥与不断起伏的声浪让人头皮发麻,这样的体验和目光远处的旷古与神秘并置,带给他心灵的震动。回到北京,刘商英根据这一经历创作了《寻羊》这件带有象征意味的作品,宽5.7米高2米的画幅是其创作生涯的第一幅巨

《寻羊》布面油画 200×570cm 2010

12年后,刘商英“在世界之间行走”大型个展在西海美术馆举办,将十余年来行走于自然之间的5个创作项目进行集中展示。这幅带有写实风格的《寻羊》被放置在展厅的开头,和大量巨幅抽象作品一起,似乎格格不入,梳理其创作线索,这幅作品却被视为刘商英多年来关于寻找、关于行走、关于在自然中绘画的一个“开端”。它让刘商英第一次开始思考:为什么总抑制不住要逃离城市?离开北京到草原是要寻找什么?

此后第二年,刘商英便开启了一段更长的旅程。从2011年起,他不断深入西藏阿里、内蒙古额济纳旗、新疆罗布泊、阿尔金山、天山等地进行野外创作,并于2017年在内蒙古额济纳旗红城遗址、2019年在新疆托克逊红河谷、2021年在阿尔金山沙子泉和祁曼塔格山、2022年在天山河谷和山顶完成四次在自然中的个展。所到之处一次比一次更为惊心动魄,其创作方式也愈发趋向不确定性甚至堪称“离奇”,但他的内心却越来越笃定和满足。

“在世界之间行走:刘商英”展览现场,西海美术馆

【一】

为什么要走出画室?

即便这种创作方式对人们来说并不陌生,也有人会质疑这样“自虐”式的创作行为,或是将其创作看作是一种极端环境下的“写生”而已,但无人的旷野却对他有着深深的吸引力。那么,为什么要走出画室?自然对于人的吸引究竟在何处?

诚然,当我们梳理艺术史,室外创作的历史在中国和西方都有一个相对漫长的发展过程。中国自古便有“写生”二字,多用在花鸟画领域,如“惟写生物”,指描写有生命的东西,风景、静物当不在列。元代画家黄公望在《山水诀》中载:“皮袋中置画笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当摹写记之。”可能是对景写生较早的例子。传统中国画家讲究“读万卷书,行万里路”,他们在行路途中较少作画,而是靠“目识心记”,依靠对自然山水的印象及古人的图式经验。而现代美术教育意义上写生的新传统发生在20世纪五四新文化浪潮下借鉴西学所大力提倡的写生、描写实物。真正深入自然的对景写生则是一群有志于改革中国画的画家,走出书斋画室,接触现实生活,毅然走上塞上写生、西北写生和农村写生的道路。新中国成立以来,写生更是与开发创作源泉联系在一起,深入生活、对景写生、在自然中创作在美术教育中大力推行。

刘商英在西藏阿里工作现场,2014

刘商英在西藏阿里工作现场,2014

刘商英在内蒙古额济纳旗工作现场,2015

刘商英在内蒙古额济纳旗工作现场,2015

西方美术史中比较明确地将“面向自然、对景写生”作为创作原则的画派要追溯到19世纪上半叶的巴比松画派,19世纪三四十年代,一批年轻画家移居到法国巴黎枫丹白露森林近郊进行创作,他们受到启蒙主义思想家卢梭“返回自然”思想以及当时一批英国风景画家的巴黎画展影响,摈弃过去传统学院派画家在室内创作历史风景画的虚假做派以及贵族化洛可可趣味的矫揉造作,走出画室,直面自然,对景写生,在绘画中描绘光色与空气的变化,并直接表现情感。巴比松画派对后世绘画影响巨大,风景画作为独立的门类,在当时获得与历史题材绘画同等重要的地位,此外其对光线和色彩的表现力与语言的拓展更是促进了印象派的产生,成为印象派绘画的精神之源。

从艺术家走出画室、走向自然的历程中可以看到,他们大多追求的是真实,即用自己的身体和眼睛去认识、去感受、去描绘他们所看到的真实世界,而不是被动遵从前人毫无生命力的绘画定律。

时间来到一百多年后的今天,艺术的发展早已走出再现真实的框架,从在上世纪60年代起逐渐进入以观念艺术为主流的多元状态。反观当代艺术语境下刘商英的艺术行动亦是如此,对于他来说,对自然的描绘——即视觉的部分已经不再重要,重要的是,在自然中作画,自然对于人的感知的激发。伴随着身体不断介入的创作过程,最终在当代绘画自身面临的困境中,找到一种新的绘画动机或绘画得以成立的可能。

刘商英“荒原计划”工作现场,新疆托克逊红河谷,2019

刘商英在新疆阿尔金山工作现场,2021

刘商英在新疆阿尔金山工作现场,2021

刘商英在新疆天山工作现场,2022

刘商英在新疆天山工作现场,2022

刘商英曾谈到:“走得远,是为了离自己更近。距离增强了人的意志,距离使人变得简单,距离消减了惯性和琐碎。”[1]独身置于荒野的感觉,单纯又富足。此时填充内心的不再是无意义的社会标签或虚无的幻想,而是实实在在的劳动,欲望被降低到极点,只剩下纯粹的感知与身体力行的重复。

在野外,刘商英也常常会失去判断,感到茫然,他将其经历描述为一种“不真实的真实”。一个转折的契机,出现在2011年前往西藏阿里后的创作,在世界第三极地理环境中,具有压迫感的气场让刘商英由衷生出人类渺小之感,当他一如往常完成一些小幅写生风景,顿时陷入了沮丧——传统的风景描绘与原始自然的能量场实在无法关联。过去的语言方式失效,他意识到自己必须重新开始。他回忆自己每天同一时间会将画布固定在湖边,大部分时间都是坐在那看,两个小时,三个小时……长久的注视,并没有方向。他曾写道:

“在与阿里的相处中,我竭尽全力想找到和它的某种深切联系,我慢慢体验到一种节奏,一种虔诚,他使我从不安中逐渐平静下来。那时,绘画成为一种朴素的劳动,一种耕种,让我觉得踏实。”[2]

《湖的魔术》布面丙烯 135×200cm 2011

《湖的魔术》布面丙烯 135×200cm 2011

《玛尼石》布面丙烯 100×200cm 2012

《玛尼石》布面丙烯 100×200cm 2012

《天镜》布面丙烯 200×380cm 2013

《天镜》布面丙烯 200×380cm 2013  《玛旁雍错19号》布面油画 160×240cm 2014

《玛旁雍错19号》布面油画 160×240cm 2014

远离喧嚣与文明,回到原始自然,接受其洗涤甚至撕扯,回归到一种真正向内的叩问,这类似于一种形而上的精神求索。自然既是一个环境和外因,同时也是一面镜子,照见真实的自我。在漫长的游历与自我审视之后,总体感知的内化激发出语言与精神新的可能,从而产生“意义”。

【二】

自然在场与分裂的两面

一些评论家将刘商英的创作与“行动绘画”相提并论,行动绘画的代表人物如波洛克(Jackson Pollock)、白发一雄(Kazuo Shiraga)等,作画过程依靠的是即兴、直觉与身体经验,波洛克曾说自己“一旦进入绘画,便意识不到我在画什么,只有在完成以后,才明白我做了什么。”这种无我的状态,使得“自我”成为唯一信仰。这其中所表现出的身体介入、不可复制性、无意识状态,对比刘商英的画,二者确有相似之处。但从绘画观念和形态来看,刘商英的艺术实践却和行动绘画有本质的不同。与他们工作室艺术家身份不同,刘商英的绘画形态首先是“野外艺术家”,其次他的作画过程更强调与自然的交流,依靠外界环境的刺激打破日常工作的“稳定性”,基于自然对身处其中的人的意识的重塑,以一种“去经验”的态度发掘出绘画新的价值。

尽管知道自己的绘画形态相对特殊,刘商英仍然认为自己的创作还在传统艺术的范畴,并非完全意义上的观念绘画,只是比传统艺术走得更极端一点。譬如不断进入无人区,可能连动植物正常生存都很艰难的地方,在身体极度不舒适的情况下来面对绘画。大部分人并不会选择这样的方式,甚至无法理解。但对刘商英而言,每当进入这种环境,内心却能不自觉与荒原产生某种联结。这种说不清道不明的感受,指向的究竟是什么呢?

刘商英较少去考虑绘画的前瞻性,却总思考绘画的源头,绘画本身到底是什么?人类学家与艺术史家研究发现,现代艺术曾受原始艺术的启发。那么史前艺术中的岩画或雕刻,古代先民的行为动机是什么?是巫术、纪念,还是记录,学界有不一样的看法,但绘画早于文字产生却是确凿可循的。在没有文字以前,人与人的交流的发生,是通过绘画(图像)转换成象形文字,最后才变成文字。可见,绘画是人类与生俱来的本能。一万多年以前的原始人在自然崖壁间涂抹,和抛除既有文化经验后的现代人在无人的荒野绘画,指向的都是人类的本能。

“河谷与山巅”展览现场,新疆天山,2022

然而现代人终究不是荒野生存的原始人,“本能”的激发与对“自我”的追求却依赖着分裂的两面:一方面现代科技与物质条件的发达使得荒野深处的绘画行为成为可能,在享受都市人便捷生活的同时,另一方面,又对现代人精神的归所始终持有“质疑”,这促使刘商英不断远离人群,走向无人的荒原。但是艺术家仍有无法摆脱的世俗一面,譬如要考虑家庭亲人的感受,并不能全凭自己心意,为所欲为。因而时常在城市与自然之间游走,保持一种“游牧的状态”。

渴望山野、隐居求志或许是一大批知识分子共同的追求。英国艺术评论家约翰·伯格(John Berger)在自己大放异彩的48岁盛年,搬到法国萨瓦省的一个人口只有100人的村庄昆西(Quincy),隐居四十余年,直至生命终结。电影《昆西四季:约翰·伯格的四张肖像》记录了他晚年生活的珍贵影像,在深山像农民一般劳作生息,体会欧洲农民的生活哲学,这其中就包含了人在自然中的体会,人与动物的关系。松弛的生活将他与更复杂、更广阔的社会生活隔绝开,自在与隔绝,本就是一体的两面。

梭罗在《瓦尔登湖》中描写人对于融入或回归自然的期待:“步入丛林,因为我希望生活得有意义,我希望活得深刻,并汲取生命中所有的精华。然后从中学习,以免让我在生命终结时,却发现自己从来没有活过。”自然在场,人的灵魂得以舒展,身心便回归真正的自由。

内蒙古额济纳旗野外展览现场,2017

【三】

“我并不想被认为是一个荒野画家”

绘画和行走,是刘商英艺术中并行的两条线。策展人郭小晖从理论角度深刻分析的“行走”的概念与历史。她认为刘商英的创作与本雅明的理念产生共鸣,即一个当代“游荡者”的形象。现代都市中的游荡者既是现代性的产物,也是现代性的观察者和抵抗者,就像波德莱尔所说的“现代生活的画家”。

十二年间,刘商英的行走里程超过十二万公里,五个自然绘画项目彼此联系又相对独立,每一次的体验和感受全然不同。从西藏的“仰视”天空,额济纳的“俯视”大地,再到罗布泊的“绝境重生”,阿尔金山的“无蔽之地”,最后回归到天山的“温暖旅程”。

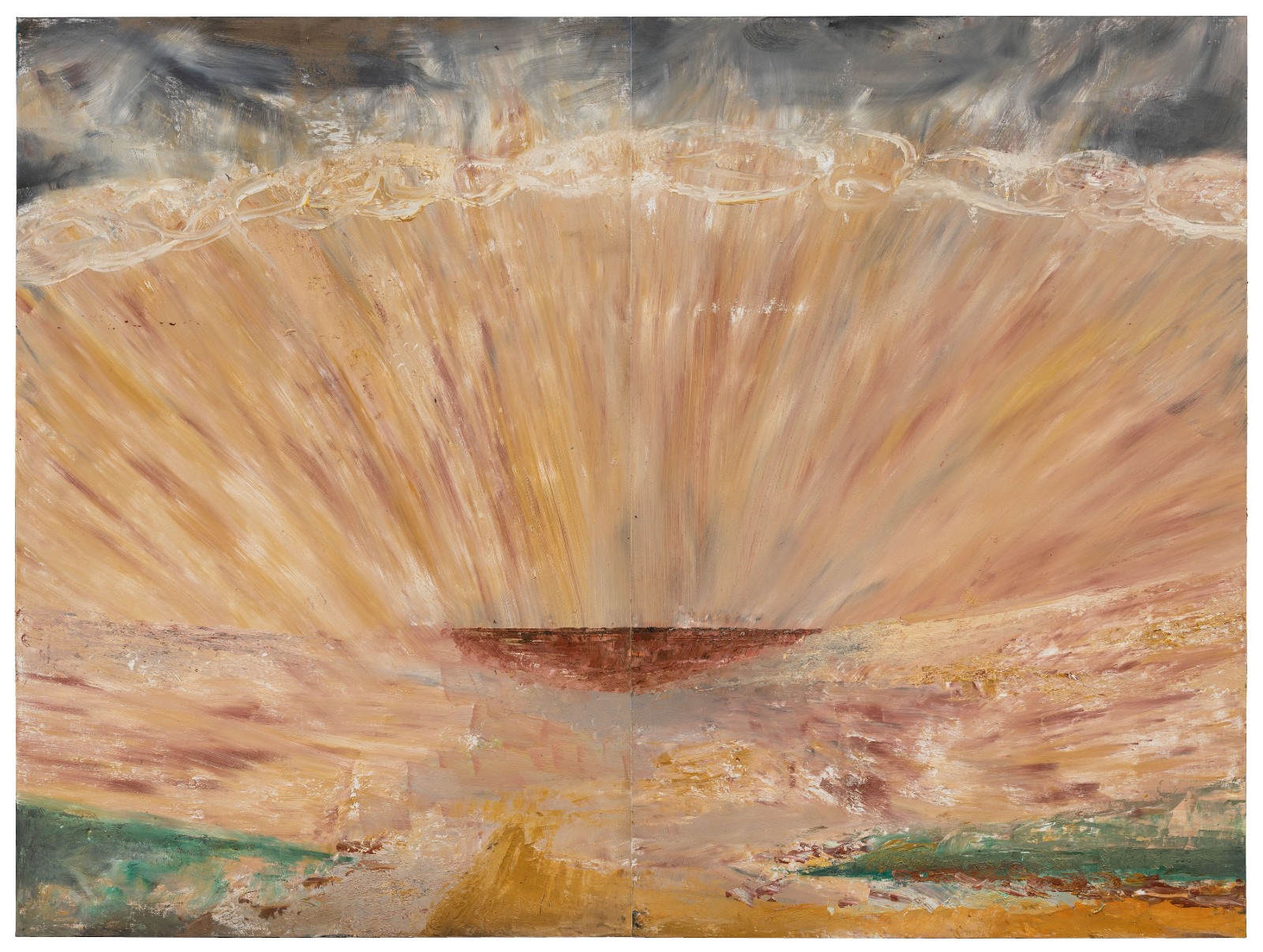

《荒原计划21号》布面丙烯 356×3770cm 2019

《荒原计划21号》布面丙烯 356×3770cm 2019

在西藏阿里,高原腹地的奇幻之光让艺术家的目光总是在远方,以一种“仰视”的角度不断感受神迹降临,这里是抛却过去经验的起点。而到了内蒙古额济纳旗,满是胡杨碎片的荒漠,让人的目光总在近处聚焦,用一种“俯视”的角度感受风沙漫天的大地能量。两年后进入“死亡之海”罗布泊,一个寸草不生的生命绝境,谱写出五个项目中最震撼的篇章。这里的苍凉令人颤栗,瑞典探险家斯文·赫定(Sven Hedin)于1901年重新发现古罗布泊遗址时,深感在此地人间的一切终将荡然无存,城市也罢,民族也罢,都会随风而逝。[3]这样一个可怖的荒原,刘商英两次深入其中,作画过程从抵抗到痛苦,再到顺应、和解,最后与它相融,一系列前所未有的心理体验让他重获新生,在对自然的敬畏与共生中到达精神的自足。

刘商英有用影像记录自己绘画现场的习惯,镜头里的他,如同芸芸众生的每一个人,孤独行走在茫茫大漠。他一路虔诚的跪拜,向天地献出自己的身体、语言、意念直至全部。他的创作方式,让自然全然地参与,飞扬的沙土、突袭的冰雹、肆虐的狂风。他徒手攀登、覆盖、掩埋,时而静坐,时而匍匐,用画布和颜料抚摸自然之形态……

“沙子泉与祁曼塔格的彩虹”在地展览画面,新疆阿尔金山,2021

“沙子泉与祁曼塔格的彩虹”在地展览画面,新疆阿尔金山,2021

刘商英《足迹》创作现场,新疆,阿尔金山,2021

伴随着“荒野画家”这样的标签出圈,刘商英在近几年获得了很多关注。他坦言自己的初衷并没有考虑要去特别极限的环境中创作,只是希望去到相对原始的真正的自然中绘画。媒体和公众总是需要故事,蛮荒自然里的传奇经历,吸引着人们的目光,却并非是艺术家真正想传达的部分。尽管展览也一并展出了丰富的影像资料及带着荒原生活痕迹的物件,他的意图却不是展现人们所期待的“奇观”,只是想要邀请观众一同进入荒原夜色的宁静与神秘,体味时空中某种不可企及之灵。

诺瓦利斯(Novalis)说:艺术是自己内视自己、模仿自己、塑造自己的自然。十余年过去,刘商英始终跟随内心那个“神灵”的感召与指引。他不切实际的找寻,那个模糊却坚定的东西,是对自然、生命与绘画深切的信仰。他隐入荒野,一次次想要重建的,是真实的自我与世界之间的联结。

“在世界之间行走:刘商英”展览现场,西海美术馆

注释:

[1] 刘商英《谁的绘画》,展览画册,星空间出品,2021年

[2] 同上

[3] [瑞典]斯文·赫定(Sven Hedin):《穿越亚洲腹地》(下卷),p107

访谈:朱莉 × 刘商英(节选)

时间:2022年11月

地点:北京刘商英工作室

朱莉:在您长达数年的绘画行动中,作品本身似乎成为了行动的副产品,对于观者来说,影像似乎就已经能说明问题。您认为绘画在其中的价值和力度体现在什么地方?

刘商英:我的绘画是一部分,行走也是一部分,我把这二者平行地串联在了一起。对绘画而言,很多人喜欢在干干净净的白盒子空间中欣赏绘画,这本身没有问题。这些画拿回工作室的墙上一挂,再打上灯,它们自然而然又成为了那种被“供”起来的艺术作品,被用来讨论纯粹的绘画性等问题。有很长一段时间我很纠结将这批画再放进美术馆中展出,但后来又释然了,在不同环境中的呈现会带来对绘画的多角度认知,比如美术馆的展览能带来相对近距离的观看,因而我也就不去对此过多纠结了。

但在野外画画这件事本身是我个人特别关注的。这种体验会带来很多无法控制和预判的因素,从而引发创作过程中很多不可能在工作室创作语境中发生的绘画方式和思路。它也并不遵循传统意义上写生的惯性和套路,因为我得首先把自己“扔”到环境中去,此时已经不是只用头脑或画笔来简单地组织画面了,而是整个身体都高度沉浸其中。在我看来,我的绘画是一种交流,这种交流在某种程度上源自于外界环境带给我的刺激,它会打破一些习惯所带来的稳定性。

《玛旁雍错19号》创作现场图

《玛旁雍错19号》创作现场图

《玛旁雍错27号》创作现场图

《玛旁雍错27号》创作现场图

朱莉:没错,那您会如何考虑工作室绘画与野外现场创作之间的关系?

刘商英:其实这需要依靠工作室创作那部分工作来完成所谓的平衡。譬如,我2018年第一次去罗布泊时,我并没有在当地作画,而是回来以后在工作室里画了一批。因为在罗布泊的当下,我的感觉不太真实,但是却有了一些真切的体验,这种体验在回来时演变成了一种更发散的总体感受,进而我会在工作室中把这些发散式的碎片进行内化。

在这批画完成了以后,可能就出现了一种方式和方向。当我带着这个东西再去现场画画的时候,我就不会轻易被野外环境中的那些完全不可控的因素给带跑或被冲散。但它在现场又有多大的作用?面对不可控的现场,我在工作室中完成的工作尚不足以形成我们称之为“语言”的东西,还有更多偶发的因素在现场与之综合。事实上,在工作室中内化出来的东西给予了这些不可控以限制。

刘商英“荒原计划”工作现场,新疆罗布泊,2019因此,在现场时,我其实拥有了两部分经验,基于此再根据当时的实际情况去发挥。比如,我在现场创作时会尽可能不让自己去考虑这张画的完成度和画面的感觉,但脑海中又并非完全空白,凭空作画。我觉得,这两种语境中的创作是一种工作形态上的互补关系。因此,如果说有人问我在工作室工作还有没有意义,我会非常肯定地回答:是很有意义的。

朱莉:目前为止您已经去过了阿里、额济纳旗、罗布泊、阿尔金山、天山并完成了五个项目,大部分都是极限生存挑战地,绘画的实施非常难。为什么选择这些目的地?

刘商英:其实我的初衷并没有考虑要去特别极限的地方画画,尽管这几个地方,尤其是罗布泊,给很多人留下了“极限”的印象,但我最初只是想去一个相对原始、没什么人的地方画画。

去到罗布泊其实是一个缘分,我对那里没有什么太大的概念,但从小就知道它,觉得那里有一种神秘感,这是我愿意去画的一个原因,当然最终能实现在那里作画也需要契机,因为认识了罗布泊历史博物馆武宗云老师才有了这种可能性,所以“极限”并非有意为之。在这一系列行走计划中,天山是目前这几个项目中风景最为宜人的,那里牛羊成群,也有哈萨克族原住民,它并不是一个所谓“极限”的地方。

“极限”不是这一系列计划的目的,我也并不想让别人认为我是一个荒野画家。我的创作形态其实是在自然中绘画,这个“自然”中包含着洪荒原始的粗粝,但也包含着像天山这样的地方。今后在选择项目时,我也还会从不同的角度上切入。

朱莉:我们做一个有趣的假设,如果现在有一个机会去到火星,对您而言,它会和在罗布泊这些地方绘画有何不同?

刘商英:很不一样,因为那个地方没有生命。罗布泊虽然已经挺极限的了,没有什么生命迹象,但却还是能够在那里感觉到生命的律动。那种节奏,那种跳跃,人在那儿是可以呼吸的,而且我当时也并不是一个人——我还从来没有过一个人出去画画,这也是一个挺关键的因素,晚上大家忙完了,虽然很艰苦,但是会坐在火堆旁边聊聊天、喝口酒。因此,罗布泊即使再荒凉,但我仍能感觉到生命的律动。

而在我们的主观意识中,火星是一个完全没有生命的地方。我曾经看过NASA拍的一本火星照片集,看完之后,我有一种跌入万丈深渊的恐惧感。它的地貌很棒、很奇特,但是那组照片让人感觉慎得慌,而面对从这个地方生产出来的图像,我们会不由地去设想如果自己在那里的感觉,其实是非常恐怖的。

朱莉:这里可以引入一个很经典的讨论,和您的创作也密切相关,即艺术与自然的关系。您现阶段的观点是怎样的?

刘商英:之前为我的展览《生命场》策展的学者奥利维耶·卡佩兰(Oliver Kaeppelin),他的观点是艺术高于自然。如果没有生命的存在,没有人类的精神赋予给自然,那么“自然”就和我们刚刚讨论的火星的情况是一样的。而当人的精神进入其中,赋予它美、雄壮和崇高,“自然”才得以存在。我同意他的观点,但我认为反过来也一样,并不是说自然高于艺术,我认为二者是平行的,没有孰高孰低一说。

艺术与自然的关系,其实罗布泊的那个片子《荒原计划》很直观,当我将画作放在天地间布展时,罗布泊那里的雅丹地貌等景色都融入了画面中。此时,画与自然同构了,画成为了自然的一部分,自然也成为了画的一部分,它们二者形成了一组平行关系。但是,如我前面所说,如果将画拿到室内的墙面上“供”起来,它就与自然之景分离了,画面本身的内容、叙事与风格成为了观者和我唯一关注的东西。

又比如,阿尔金山的那个片子我用的是《无蔽之地》,无蔽其实就是海德格尔谈到的问题,无所遮蔽即没有被人为地赋予意义,它是去意义的。相对原始的自然环境,其中包括相对原始的人的生存状态,其实是一种是少蔽或者是去蔽。这些讨论,都是围绕着对这类问题的思考。

朱莉:在您所有的画里,我对楼兰佛塔那幅画印象特别深刻,我认为它能够诠释您所有这一系列行动的意义,请您聊聊这件作品《荒原计划14号》。

刘商英:那张画很典型,我自己非常清楚这是在工作室中画不出来的东西。楼兰之行的种种经历让我在创作时,自然而然地对色彩、形式等方面做出了选择。

楼兰佛塔并不高大伟岸,最多也就只有三层楼高,但是气场极大。可能每个人去到那里的感觉都不一样,我感觉它强大的气场可能源于自己先入为主的印象。在罗布泊那样的环境地貌中,在一个荒无人烟、生命罕见的地方,突然间一座历史遗迹出现在眼前,那种感觉十分穿越,无法想象。其实它就是历经多年形成的一种正常现象,但是当我带着种种印象、一路以来的体验来到那里时,确实产生了不一样的感受。

按照原本的计划,我是要在佛塔面前画的,但我随即觉得不行,我要退远一些,因为我感觉到了那个地方有一种神圣而不可侵犯的气场。后来我们退到了城外一公里左右的地方,远远地能看见佛塔。

刘商英“荒原计划”工作现场,新疆罗布泊,2019我记得那天刚开始工作时并没什么风,工作人员开始搭画板,我走到板子前面观察远处的地貌。我就这么在板子前站着看,突然之间板子就倒了,因为我背对着它,是很放松的状态,板子砰一下砸向我后,我的眼前立马就黑了,那种眼前黑完之后又缓过神来的状态大概持续了几秒钟。这事儿发生以后,我当时其实是想走的,觉得自己是不是不该在这里画画,这地方是有神灵的。其实我是不迷信的一个人,但是前后发生了一连串事儿让我心有余悸。

后来还是武老师和我说,这是楼兰迎接你的方式,它亲吻了你一下。这句话对当时的我来说太重要了,我心里的负担可以说一下就消除了。因为武老师从90年代就开始在其中行走,生死未卜的情况大概有13次,全是传奇。我之后去转了佛塔,当再次回到画布前时,我足足在那坐了两个小时,不知道该怎么画,眼瞅着大半天就快过去了。但最后我还是因为这样一个机缘完成了它。当人深陷一种境遇时,其实是能够激发出一些东西的,但每个人路径不尽相同,也许并不适用于所有人。

人们在这种地方的时候不像在城市中,每天出门就是人,面对各种事情。其实我们很少会有机会安静地坐下来想想自己是谁,也很少和自己对话,尤其是那种内部的自我对话。但是在自然的这种环境里就会发生,因为这个环境会映照我们,让我们回到自己身上和自我对话。

朱莉:在差不多十二年的时间中,您不断的深入到自然中去画画,回顾这些年,您觉得有哪些最核心的艺术观和人生观被刷新了?

刘商英:十年间我脑海中出现了很多碎片化的东西,很难建构起理论。比如说楼兰那张画背后的经历很不一样,但我在罗布泊画了很多画,别的画背后的经历这张画也代替不了。最真切的体会是,对我而言,进入自然,进而在自然场域里面画画是很重要的一种形态,虽然如印象派等更早的艺术家们早已这么做过。

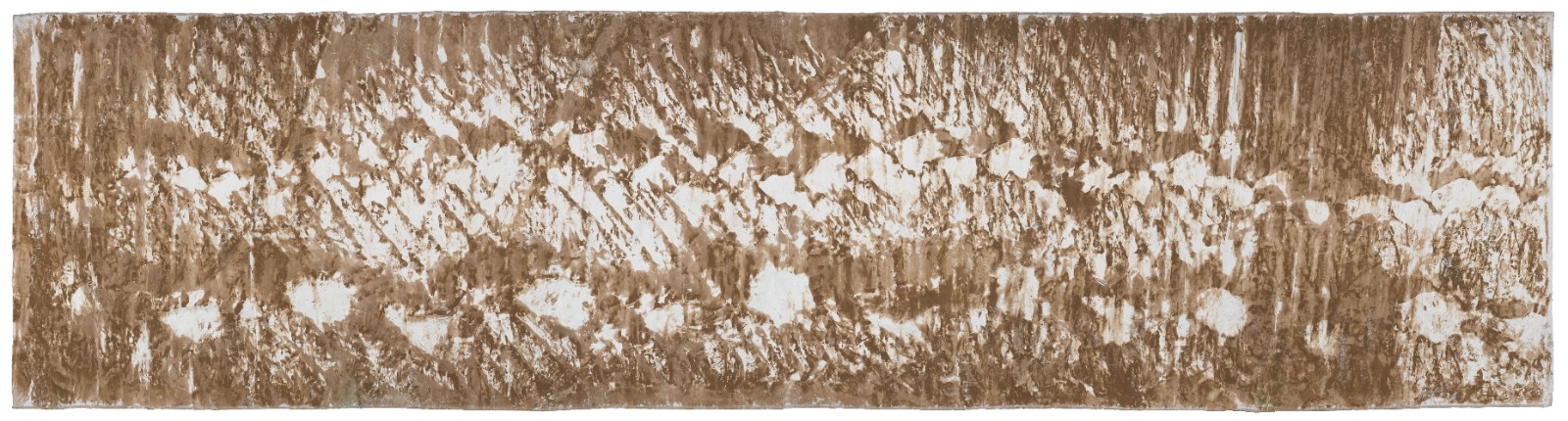

《胡杨与沙44号》布面油画 240×320cm 2016

《胡杨与沙44号》布面油画 240×320cm 2016

很多人看待这种方式时,可能会将它和写生联系在一起。写生也没错,但我认为最关键的是要明白为什么需要走出画室。其实巴比松提过这个问题,但后来在美术史上变成了一个不那么重要的议题,只是偶尔提及。这些艺术家们为什么要转向乡间田野?我想性格因素在其中很重要,人骨子里的那种向死而生的愿景促使他们要进入到那种崇高的环境中去。我认为这一类艺术家或者探险家们所思考的应该不是经济学、政治学等这些社会形成以后出现的问题,我觉得在另一种层面上,这些人都具备相当的形而上的潜质。

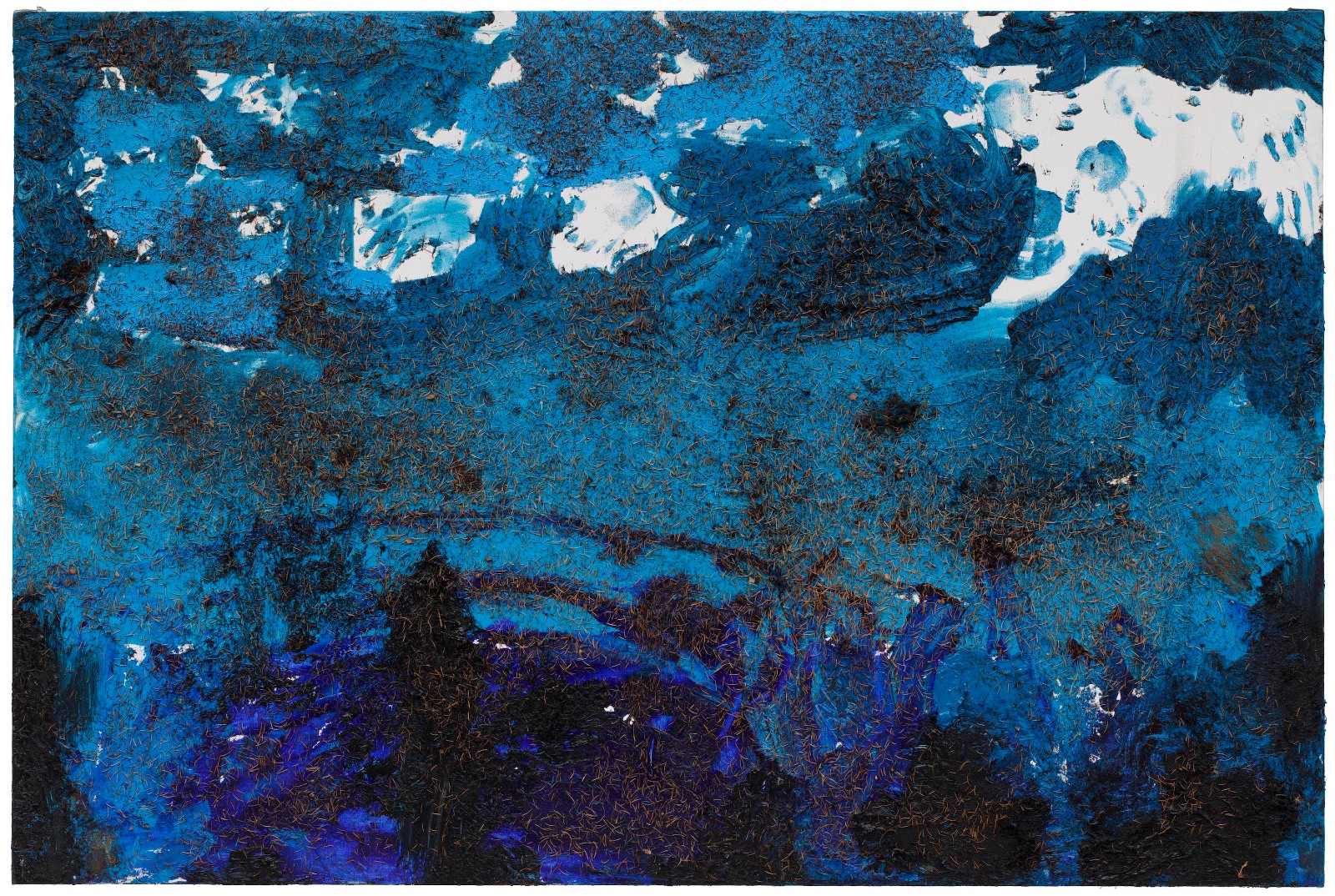

《天山4号》布面油画、松针 160×240cm 2022

《天山4号》布面油画、松针 160×240cm 2022

《天山5号》布面油画、松针 160×240cm 2022

《天山5号》布面油画、松针 160×240cm 2022

每当我到达一个新的地方,绘画可以成为一种方式,让我真正进入并体验这里到底是怎样的。我觉得自己始终还在路上,有人问我这种创作方式不能持续一辈子吧?等我老了,走不动了又怎么办呢?我其实不太想这个问题,到那时候自然有那时候画画的方式,走不动时有走不动的办法。

采访、撰文|朱莉

访谈整理|周纬萌

图片致谢艺术家及主办方