“随着时间的推移, 弗里达•卡洛将是有史以来最伟大的女画家。”新千年的第一个夏天, 我在参加麦德林诗歌节期间接受《哥伦比亚人》报记者采访时,不仅斗胆作了上述断言,还把她和仍然在世的哥伦比亚画家费尔南多•波丹罗并称为“拉美双绝”(《数字和玫瑰》,P340,三联书店,2003年1月)。后者在中国鲜为人知,可是每次艺术家从客居的米兰、巴黎或纽约返回祖国,哥伦比亚总统都要陪他从首都波哥大来到他的出生地麦德林。那会儿弗里达(正如古巴人习惯以菲德尔称呼卡斯特罗一样,墨西哥人习惯以弗里达称呼卡洛)在中国的知名度也只限于画家和诗人的小圈子里,直到去年五月的威尼斯电影节,有一部叫《弗里达》的好莱坞故事片在开幕式上放映,这个名字才突然窜红。以至于随后不久,就有一部由美国人撰写的弗里达传记被译成中文在上海出版。

早在1994年夏天,我就在20世纪艺术最大的收藏馆——纽约现代艺术馆 (MOMA) 里看到过弗里达的自画像 。一般来说,我每次参观一家美术馆总是满足于发现一个画家,我会在他或她的作品前久久徘徊,而不去理会别的画家。这就像每次参加舞会,我总是希望遇着一位称心的舞伴并和她一直跳下去一样。那次的发现便是弗里达•卡洛。很快我就注意到,MOMA当年印制的宣传小册子上共出现了15幅图片,包括绘画、雕塑、摄影和装置作品在内。这15幅作品中,美国本土艺术家占了9幅, 欧洲画家有5幅, 依次是凡•高的《星夜》、马格里特的《错误的镜子》、毕加索的《镜前的少女》、土鲁兹•劳特累克的《地上的小丑》和马蒂斯的《舞蹈》(第一版),还有一幅即是弗里达的《短头发的自画像》(1940),而她当然也是其中惟一的女性。

弗里达•卡洛 (Frida Kahlo, 1908-1954) 是一个有着橄榄色的肌肤,鹿一样的眼睛,轻灵优美的身体和奇装异服的墨西哥女人,她的生命开始和结束在同一个地方,也即墨西哥城西南郊一个叫科伊奥坎的街区一幢蓝色的泥灰平房,如今它是弗里达•卡洛博物馆。弗里达的祖父母是来自匈牙利阿拉德市(今属罗马尼亚)的犹太人,后来移民到德意志的巴登地区,她的父亲威廉(一个典型的德国名字)就是在那里出生。威廉患有癫痫病,19岁那年,他的母亲去世,父亲娶了一个他不喜欢的女人,他于是身无分文前往墨西哥,从此再也没有回到故乡。起初,威廉在玻璃店和珠宝店里干活,弗里达的母亲是他的续弦,她是有着西班牙和印第安血统的小美人。因为弗里达的外公从事照相业,威廉就跟着学起了摄影,后来他成为墨西哥有名的古建筑摄影师。

作为混杂了犹太、印第安、西班牙、德意志等多种血统或文化的家庭中的一员,弗里达从小就显露出一种不同寻常的个性,她在幼儿园里就劣迹斑斑。有一次因为尿裤子,阿姨把邻居家的女孩的裤子换到了她身上,这让她很不高兴,以至于后来找机会扼住女孩的脖子,直到被一个过路的面包师所救。还有一次,她把坐在便壶上的一个同父异母姐姐推倒,结果她的姐姐和便壶一起倒翻在地。弗里达6岁患了少儿麻痹症,在床上躺了9个月,从此右腿弯曲。7岁那年,她就怂恿并协助另一个15岁的姐姐与情人私奔,12年以后,她的这个姐姐才被母亲原谅。此外,她还参加足球、拳击、角斗等项运动,并获得过游泳冠军。

可是祸不单行,18岁那年一场严重的车祸(铁条从身体的一侧刺入并从另一侧穿出)使弗里达致残,她一生动了三十多次外科手术,最后截掉了一条腿。几乎是偶然的,弗里达康复期间以画画作为消遣,没想到这赋予了她真正的生命,就像亨利•马蒂斯在一次阑尾炎手术以后开始涂鸦一样。弗里达似乎从来没有真正掌握“经典”的绘画技巧,所以她在摈弃传统时更为彻底和自由。她的聪慧引导她采用纯朴的民间风格,这刚好可以掩饰其绘画经验的缺乏,后来这种原始风格,如同墨西哥鲜艳的色彩一样,成了她个性化的选择和特征。弗里达能抓住人们欲望得不到满足的饥渴,她喝起龙舌兰酒来像流浪乐手那样豪爽,她对生活讥讽的、欢闹的和黑色的幽默,越来越受当今世界上年轻人的喜爱和同行的推崇。

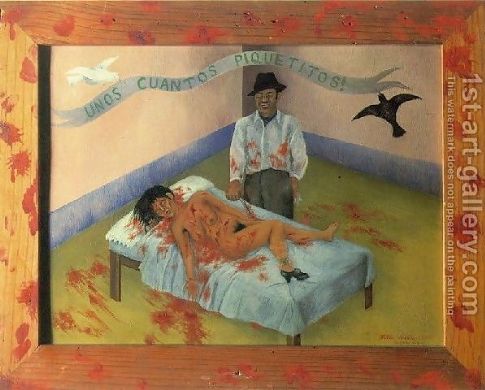

拉丁美洲人比较擅长于制作和传达肉体或情感折磨的孤独和痛苦,我认为这是拉丁音乐和舞蹈风靡世界的主要原因,也是“文学大爆炸”在那个神奇的大陆产生的基本前提。《我只是轻轻地掐了她几下》(1935) 展现了一个血淋淋的杀人场景,这幅画取材于一则新闻报道,一个喝醉酒的男人将其女友扔在床上并刺了数十刀,后来在法庭上他为自己作了轻描淡写的辩护。可是,弗里达创作这幅画的真实动机却是,她发现了丈夫迪戈•里维拉与她妹妹的私情,她有苦难言,只好用这种方式排解内心的痛苦,将其投射到另一个女人的灾难上。里维拉是世界驰名的壁画家,在墨西哥的地位无人可比,他还担任过墨西哥共产党的总书记(弗里达也一度加入了共产党),最后召开会议把自己给开除了。这个例子告诉我们,弗里达画画出于本能的需要。

作为一个女人,尤其是身体残疾性早熟的女人,弗里达对生育有着特别的迷恋,可她却不幸地一次次流产。在完成于美国汽车工业中心底特律的画作《我的出生》(1932)中,弗里达想象了自己出生时的场景。一条床单遮盖了女人的头和胸部,后面的墙壁上挂了一幅悲哀的圣母玛利亚。婴儿硕大的头颅出现在母亲张开的双腿之间,从布满鲜血的下沉的头以及瘦骨如柴的颈项可以判断,这是一个死婴。而从浓黑而连成一线的眉毛可以看出,这个婴孩就是画家本人。有意思的是,弗里达借助《我的出生》这一幅作品,既描绘了自己的出生,也暗示了自己夭折的孩子,我们甚至可以推测,这是弗里达在自己生产自己。

然而,弗里达最令人瞩目的作品是她的一系列自画像,在这些创作于不同年代,有着不同装饰物、背景和标题的自画像中,贯穿着一种痛苦和意志,一种特殊的坚韧,给人以钢铁般的力量感。最令我难忘的是那幅《破裂的脊柱》(可惜未被传记收入),作于1944年的一次手术之后。画中弗里达的身体插入了许多钉子,开裂的胸口由钢质矫形胸衣固定在一起,优美裸露的乳房,臀部被一块裹尸布一样的白布包着。显而易见,画家运用肉体的痛苦、裸露和性来深切地表达精神上的折磨,但却没有丝毫的自我怜悯或感情脆弱,相反,她的眉宇之间透露出一种超脱于人间苦乐的气度和女皇般的高傲。据说,弗里达的有些作品是住院期间画的,每逢友人来看望,她总是谈笑风生,并不时评头论足,对现实发表刻薄的批评和富有智慧的见解。

二十世纪以来,艺术家们拙于发现,纷纷在历史和虚构中寻觅灵感,弗里达却敢于把自己的生命揭露在世人面前,“我要创作一系列作品来记录自己每一年的生活场景”,她做到了并取得了意想不到的效果。虽然她不愿承认,但无可否认,她的创作蕴涵着超现实主义艺术的诸多因素,至少获得了这场运动的领袖安德烈•布勒东的赏识,这位法国诗人亲自撰文激赏她的作品《水之赋予我》(1938)。不过,在我看来,弗里达画中那些爬满昆虫的热带植物叶子更接近于幻想画家亨利•卢梭。对下意识的探索也许能使欧洲的艺术家从理性世界的呆板中解脱出来,然而,在墨西哥这个现实和梦想混杂在一起的国度,奇迹就像日常生活一样层出不穷。

爱情的炽热和失意一直是弗里达创作的主要动力,她频频寻找外遇的刺激同时又有限制地容忍或宽恕丈夫的风流韵事,或许,这是一对艺术家夫妇保持新鲜感和创造力的必要途径,嫉妒、愤恨、爱意或杀气均是催生激情的重要手段。对我来说,仅仅弗里达的作品本身就足以让人过目难忘,最初我对她的私生活毫无所知,几年以后才在一次旅行中从一位成都女诗人口中了解点滴,直到这部传记的出笼。有时候,我们不得不承认,一个艺术家(尤其是女艺术家)的声望搀杂了许多非艺术的因素,但它们的确也是艺术(尤其是现代艺术)的组成部分(即便不是主要的组成部分),这正是艺术家与学者、科学家的区别所在。

墨西哥是面积最大人口最多的西班牙语国家,有着表面长满黄刺的青钢色龙舌兰的无边原野。高原、沙漠、海洋和火山造就了特殊的地理环境,玛雅文明和阿兹特克文明失落在人们心中,每个人都是音乐家和舞蹈家,每个人都有享受夜生活的愿望和空闲,不仅妇女们服饰艳丽,甚至公共汽车和出租车上也涂满了五颜六色的图案。我本人虽然只在这个国家逗留过一个晚上,可是已经深切地感受到她的活力。不过,最深刻的印象却是在加勒比海的哈瓦那获得的,几位到古巴旅行的墨西哥姑娘和我下榻在同一个饭店,我每天在大堂里遇见她们,载歌载舞直到深夜,即使在餐厅用餐,也要自娱自乐一番,这是墨西哥人的旅行方式,风景对她们来说一点也不重要,她们彩色的身体就是移动的风景。

“如果我有翅膀,还要腿做什么?”这是弗里达生命的最后一年,她的右腿被截肢后在一幅画上的题词。在她住院期间,依然坚持画画,或者在日记本里勾勒草图,其中有一幅《毒药的色彩》也许是最令她心痛的。画中弗里达在昏黄的月色下哭泣,她躺着的身体融化在大地中,变成一张树根网络。太阳在地表下面,天空中一只脱离身体的小脚边上写着这样一句话,“一切向后转,太阳和月亮,脚和弗里达。”毫无疑问,弗里达是一个诗人,她把她的奇思妙想用在构图上。画画、写日记或服用麻醉药减缓了她的痛苦,尽管如此,在她生命的最后时刻,仍然时常因为精神失控而歇斯底里。

我相信,无论是电影的拍摄还是传记的出版都是冲着弗里达一生的传奇经历,尤其是作为一个多灾多难的艳丽的女艺人的传奇经历,而不是从她作为艺术家的地位本身。中文版传记甚至在勒口文字上以一种盗版三级碟片广告词的口吻介绍了弗里达的爱情和她那“地地道道的花花公子”丈夫迪戈。弗里达和前苏联政客托洛斯基的墨西哥式的浪漫也被肆意渲染了一翻,那可能只是她对丈夫与妹妹偷情的一种下意识的报复,因为托洛斯基当时是迪戈的政治偶像。其实,托洛斯基只是历史上的一个匆匆过客,而弗里达的艺术却是永恒的,大可不必用这个糟老头来衬托。作者和编者之所以在这方面如此用心,无疑是出于对我们这个时代和读者的一种无奈的妥协。

弗里达大概是人们现在经常所说的“坏女孩艺术家”的典型,她不仅性早熟,滥交朋友,体验同性恋,甚至懂得利用性来为自己捞得好处。与此同时,对弗里达来说,性也是一种享受生活的方式,一种充满活力的刺激。正因为“坏女孩”的名声,以及可怕的病痛,使得原本坚决反对的父母最后同意她嫁给那位年长她二十多岁,既丑陋又肥胖且离过两次婚的迪戈,他最主要的吸引力无疑是名望,而他们两个(一头大象和一只小鸽子)也的确是天作之合。可是,一旦性成为艺术的表现手段之后,一切又变得严肃起来,就像摄影家芭芭拉•古格所说的,“你的身体是一个战场”。(Your body is a battleground)弗里达的后期作品大多描绘一些凄凉可怕的梦境,它们是她内心孤寂的外在表露,这些梦境反复出现,直到耗尽她的意志和生命。

如同克莱夫•贝尔所发现的,很少有伟大的艺术家过多地依赖于模特儿。对弗里达来说,她几乎不需要任何值得借鉴的参照物。每画完一幅自画像,就距离她的目标——完全表现——接近一步了。实际上,弗里达很可能把自己不同时期不同穿戴的身体当作不同地点不同季节的风景。对于保罗•塞尚那样的先驱人物和风景大师来说,凭一个人的力量就能够激发一个时代,而对于弗里达这样的后来者,所有的付出只不过是为了拯救一个灵魂。虽然,每一代人的感性均可能产生新的形式和新的艺术,但不是所有的时代和所有的民族都能找到这样的承载者,弗里达无疑是一个幸运儿,墨西哥丰富的历史文化和艳丽无比的色彩成就了她。“只是轻轻地掐了她几下”,或许,这是上帝对她的栽培和赏赐。

蔡天新

2004年1月

蔡天新

浙江台州人,曾是山东大学少年班学生,24岁获博士学位。现任浙江大学数学系教授、博士生导师。同时是一位著名的诗人、随笔和游记作家,著有诗集《漫游》《幽居之歌》、随笔集《数学与人类文明》《难以企及的人物》、旅行记《飞行》《南方的博尔赫斯》、传记《小回忆》《与伊丽莎白同行》、艺术评论集《在耳朵的悬崖上》等10多部,作品被译成20多种语言,并有英、法、西、斯拉夫、土耳其、孟加拉语版的诗集和韩文版的散文集出版。自幼喜欢画旅行地图,近年多次举办个人摄影展,他在上大学的路上第一次见到火车,如今足迹已遍及5大洲90多个国家和地区。曾在北京、上海、香港、东京、巴黎、纽约等大中学校和文化机构做过上百场公众讲座。2011年下半年出版游记三部曲《欧洲人文地图》《英国,没有老虎的国家》和《飞行,一个诗人的旅行记》。