说张晓刚是中国当代艺术的缩影式艺术家,是指从张晓刚的艺术风格的演变中,可以看到中国当代艺术创20年变迁的某些轨迹。

中国的当代艺术,是随着中国的开放而于70年代末开始的,而且,它针对文革时期的革命现实主义的模式,一开始就有两个基本的主体,既对现实主义的反叛和对现实主义的校正,前者的主潮是受西方早期现代主义影响的艺术实验,如“星星美展”;后者是乡土绘画的潮流,如四川美院的伤痕和乡土风绘画。当时的乡土绘画,以“小、苦、旧”的美学追求著称,即人物痛苦的生活和贫穷,落后,破旧的生存环境,它是针对文革艺术的“高,大,全”、“红,光,亮”——即重大革命题材、领袖题材的泛滥,画面英雄人物的高大、完美,以及大量使用红颜色,强调粉饰式的鲜亮,喜庆的美学原则而产生的。当时的张晓刚和乡土风绘画的主要代表人物罗中立等人是同班同学,同样有着知识青年代艺术家的文革和上山下乡的经历,那个时期他画了不少藏族风情的绘画,从那个角度说,张晓刚一开始就在艺术的潮流中。但重要的是,他没有像其他知青艺术家那样沿用写实主义的手法,而是接受了现代主义的凡高和表现主义的影响,如他的《暴风雨将至》等作品,这在80年代的乡土潮流中显得特别的独特和有意义。因为乡土写实主义虽然在艺术的内容上反叛了革命写实主义,但是,它在语言模式上依然没有脱出写实主义的大框架,有如社会责任大于个人感觉,或者说当时知青艺术家的个人感觉被特定历史时期的社会责任所异化,是以社会的某种代言人的观念更真实的再现现实,所以乡土潮流是校正了革命现实主义,而不是真正意义上的革命。而张晓刚在乡土潮流中强调的是表现个人感觉,如他在1981年的一篇日记里说“所谓风俗对我来说毫无意义,”,“而是表现心灵对自然的一种特殊感应”。这种个人感觉与代言人的区别,正是中国艺术摆脱写实主义,进入现代主义的一个关键点,也是张晓刚之所以20年来一直能走在中国当代艺术的前列的原因,而大多数乡土潮流的艺术家,即使是成功者,也往往是昙花一现,被冰冻在那个特定的历史时期。

中国当代艺术的第二阶段,发生于80年代中期,是以‘85新潮为标志的现代艺术运动,并且这项运动以轰轰烈烈的群体活动为特点,而张晓刚和他的昆明朋友毛旭辉、叶永青等人组成的“新具象”艺术群体,是中国最早的群体之一,并在第一次的群体展览上,张晓刚展出了他的《充满色彩的幽灵》的系列油画,那是中国当代艺术中较早和较好地转换了超现实主义语言模式——尤其基里柯(CHIRICO )、马格利特(MAGRITTE)风格的艺术作品。到了1985年-1986年的‘85新潮的高潮时,超现实主义蔚然成风,可以说张晓刚是一个先行者。当时中国艺术家大量借鉴超现实主义的语言模式的原因,一方面在于,毕业于依然是写实主义技术统治学院的这一代艺术家,容易驾轻就熟地把学到的写实主要责任技术,运用到他们借来的超现实主义的语言形态中,这是一条写实主义到现代主义的语言捷径。但对于张晓刚,更重要的原因来自他自己的生存体验。那时,张晓刚毕业后刚刚走向社会,生活的艰难和恋爱的失败,使张(晓刚)在孤独、痛苦中度过了1983年。现代哲学、文学、音乐和酒成了他当时的寄托,由于饮酒过度,张晓刚于1984年在医院度过了两个月,梦魇般的体验,以及医院的环境——尤其病房的白床单给了他强烈的刺激,使他在住院期间就画了素描组画《黑白之间的幽灵——住院日记》,而《充满色彩的幽灵》既是在这套素描的基础上创作的。张晓刚在他当时的笔记中说:“病魔带给我们的最大好处就在于,当我们被遗弃在生与死的交会的白床上时,在这两个世界之间才明白了什么叫做梦……与此同时,我们的爱被分成了两半,一半依恋色彩缤纷的人生,一半则不由自主地向往死亡。因为我们是人,我们把死亡当作某种宗教。”正是这种生死之间的梦魔般的真实体验,使张(晓刚)能够较好的把超现实主义的语言模式,转换为个人话语。尤其值得注意的是,由于感情的介入,张晓刚把表现主义的因素揉进了超现实主义的语言模式中,形成一种类似中国古典诗词的意向表现主义模式,至今仍被许多中国艺术家沿用,在这方面张晓刚也是一个先行者。

1987年—1988年,他的创作随着他的生活发生了变化,安稳而幸福的生活使他的作品充满一种温情而眷恋生命的情调,这时的作品在语言上出现了一种寓言式的风格。1989年的天安门政治事件之后,再次给他的画风带来影响,死亡和哀悼成为他这个时期作品的主题,画面中像纪念碑的残片一样的头额、四肢这些人体部件,被处理成像祭坛上的祭品一般,充满一种悲剧般的肃穆气氛,这种作品一直延续到1992年。

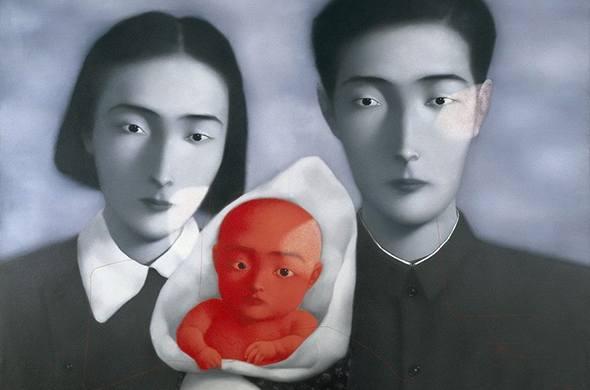

1993年,是张晓刚在艺术创作上的一个重要的转折时期,同时期,以“政治波普”和“玩世写实主义”为代表的新的创作倾向和新一代艺术家崛起于艺术界,张晓刚也从自己的梦的世界中醒来,并开始寻找新的表达途径“绘画不再以‘绘画的身份’处场,而是以表达观念的一种视觉方式介入当代问题”。这个时期的较早时期,他有过类似以“玩世写实主义”和“波普”类的作品,这标志张晓刚由情感、梦幻的意象语言开始转向观念、理性和符号化的语言结构。到1993年后期的《全家福》系列,其语言结构基本形成,只是画面仍残留一点表现性的笔触。1994年,这一丝情感的笔触被画面中理性的平滑排除之后,“大家庭”系列的话语就成熟了。

在儒家传统无正统的中国,一向以宗亲治国为本,它潜移默化地留给近代中国摄影业的直接影响,就是中国普通百姓的“全家福”的留影方式——“修饰”的着装、“正经端庄”的姿势、“主次有序”的呆板排列,自觉不自觉地彰显着宗亲的力量。张晓刚的“大家庭”的系列肖像的话音方式,首先来自于此。正如张晓刚所说:“1993年我刚开始画〈全家福〉时,是基于被旧照片的触动,我无法说清楚那些经过精心修饰后的旧照片,究竟触动了自己心灵深出的哪一根神经,它们使我浮想联翩,爱不释手。经过一个阶段后,我才逐步认识到,在那些标准化的‘全家福’中,打动我的除了那些历史背景之外,正是那种模式化的‘修饰感’。其中包含着中国俗文化长期以来所特有的审美意识,比如模糊个性,‘充满诗意’的中性化美感等等。另外,家庭照这一类本应属于私密化的符号,却同时也被标准化,意识形态化了。我们的确生活在一个‘大家庭’之中。在这个‘家’里,我们需要学会如何面对各种各样的‘血缘’关系——亲情的、社会的、文化的等等,在各种各样的‘遗传’下,‘集体主义’的观念实际上已经深化在我们的意识中,形成某种难以摆脱的情结。

其次,平滑、不留笔触,柔和人物的造型结构,也是张晓刚的“大家庭”系列的重要话语因素,它来自张晓刚说的中国俗文化的审美意识,这种平滑、俗气的中国民间画工肖像的技法和审美趣味,形成于清末民国初,尤其是随着商业广告产生的月份牌年画,其源头与西方写实主义有关,但写实主义由西方传教士朗士宁带到中国后,直到清末仍为文人所不取,致使朗士宁不得不汲取了中国画线条,平光的造型方法,朗(世宁)取中揉西的风格,又影响了清末的工艺油画,这种工艺油画又淡化了为文人与专家所欣赏的笔触表现性——这一点正是文人油画与西方油画都强调的东西,把写实油画转换成一种中国式的通俗风格。其后,月份牌年画使用碳精粉和水彩,吸收了中国工艺重彩的晕染的技法,更加发展和完善了一种平滑、鲜艳、漂亮的风格,而且它配合了中国的新年和大批量印刷,使其成为更加通俗的画种,以至于1949年后,月份牌年画迅速普及到广大农村,取代了木板年画的地位。1958年一些美术工作者曾对月份牌年画垄断市场的现象作了调查。结论认为“群众喜欢风格很光、很干净。”五十年代初,国家曾组织过大规模的年画运动,许多著名的画家、版画家都参与了这个运动。几乎同时,董希文创作出了有年画风格的《开国大典》直到文革的艺术这条线索十分清晰。至此,由迎合大众的消费途经发展而来的月份牌年画,与国家意识形态化的吸收农民艺术而来的国家正统艺术,在趣味和审美价值上合流,与此同时,在民间也逐渐形成一种用碳精粉擦出的肖像画的品种,多用来为民间画记念的遗像,因此,张晓刚转换出这种方法的本身,就使它成为一种话语的因素——不但使画面充满了一种特有的历史感,而且使它包含了对特定的意识形态的反讽模仿。

其三,“大家庭”大多使用了穿毛式的肖像,自然使人通过“全家福”合影的图式,去联想儒家宗亲传统与“毛时代”的血缘关系。

其四,画面人物一律取呆板、平滑的表情,这和整个画面的无笔触的平滑、冷静以及中性的灰色调构成一个整体,而使“大家庭”肖像系列成为一个中国人缩影式的肖像,既由家族成为统治特色的社会,带给中国人一种特有的沧桑感——常常被命运捉弄,甚至常遭不测的政治风云,却依然平静如水,充实自足,应了一句典型中国式的处世哲学的俗语——知足者常乐,而这句话在生活中又常常成为麻木活着既可满足的注脚。而作品中特有的“走神”般的眼神,既可看作是一种呆滞,又让人能找到“大家庭”和以往作品的一点联系——一种“梦境”般的语言方式,在“大家庭”里使用的虽然是“现实”的方式,但张晓刚通过“走神”的眼神,把现实人物变成像做“白日梦”一样的感觉。

从语言的框架看,80年代初,他接受梵高和表现主义的影响,在乡土写实的潮流中,开始走上反叛写实主义的道路;1984—1992年,他的意象表现的语言结构,尽管保留着西方形而上绘画和超现实主义的痕迹,但也显示了在引进中的一种再创造性。同时,这种实验也是中国当代艺术的一种标致——在接受西方现代和当代艺术影响的过程中寻找一种再创造的可能性。正是从这个角度说,1993至今的“大家庭”系列,不但是张晓刚的艺术成熟期,同时也标志着中国当代艺术的某种成熟,这种成熟的含义是借鉴而不露痕迹,既在使用西方当代艺术的语言模式,表达中国当代人的感觉的过程中,成功地转换为个人话语。如他在使用旧照片以及作品如何表达某种怀旧感觉时,受到GERHARD RICHTER的影响,画面人物之间的红色联线,受到FRIDA KAHLO的影响,乃至人物的“白日梦”的感觉与RENE MAGRITTE 式的诗意感觉,以及对中国俗文化的借鉴,都体现出张晓刚在语言上能够成功地转换的智慧,这也是我在文章的开始说的缩影式艺术家——在某些方面标志了中国当代艺术的一种进程和水准。

栗宪庭

1998.12