我们曾经存在过,我们又即将被忘却。没有什么会比人类本身更加复杂有趣。

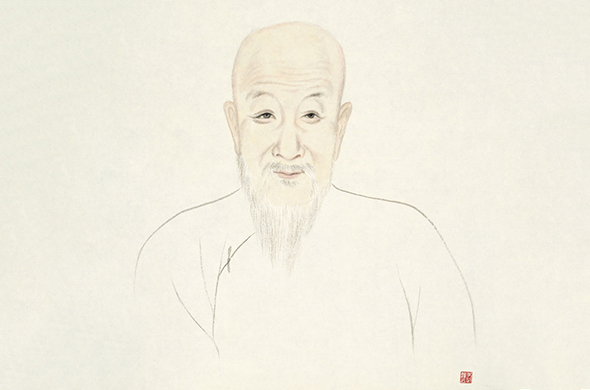

画家这组朴实而性灵的写真人像画,从宽厚豁达的陈用光像,温和平易的汪端像,到自信气盛的宝光鼎像,笔墨干皴砌染,痕迹浑融。“阿睹”的传神描绘,细部发须的曲直疏密,仿佛更是一种灵魂的摹写。

这组画片让观者的位置暧昧不明起来,就像翻看老相片,他们带着各自的故事来到你面前,似乎离你亲近,他们应该扮演过你故事里的角色,可是又顿时冰冷庄严,心生敬畏,我们简直窥探不到任何蛛丝马迹,他们以光的速度,宛如迷雾般幻散在空间深处。

显然,画家并非要取悦视觉,也许更加希望接通内在的感知,还原真实。

这一组肖像画携带“萌版的攻击性”,是一场灵魂的入侵。

从《马坡组画》, 《巴黎日记》,《逗留》,到《穿行》,画家一如既往地记录着自己的记忆片段。在马坡,瓜果丰硕香醇,光阴宁静而微甜;巴黎的砖墙,水泥和灰色的天空并无摆脱现状的欲望,它们和梦境无关;大漠写生的时光更接近于某种意义的修行,洞窟的风声依稀留有回响;无法忘却京都花见小路的蜀葵花盆栽,绯红色灯箱和印着快乐小飞鱼的暖帘,这些记忆曾经真实地存在过,就在不久之前发生。

事实上,“圣贤像传”关于记忆的主题还在延续。

画片里的面孔,这样的嘴角,熟悉的眼神,你误会彼此间曾几何时的相遇。

维米尔的自画像中自己即是一个背影,他知道由始至终笔下的自己永远只是他认为的那个自己。易卜生的《培尔·金特》,剧中男主角手剥洋葱,把每一瓣譬喻成自己扮演过的角色,或者自己性格的一面。这驰骋在返乡途中的火车车厢里,被剥的洋葱,结局仅是空心。

“圣贤像传”,关于记忆的阐述带有东方的语气,一切如梦如幻。终究,我们捕捉不到任何的真实存在,记忆也只不过是一个聊以自慰的幻觉。

此刻,画家在做一件比画画本身更有意思,更具有煽动性的事,显然“局颇深”。事实上,这也正是这个时代,绘画除了本体魅力之外臻为重要的使命。