随着中国近现代美术研究不断深入,在着眼于发掘文献材料和填补知识空白的同时,对那些近代以来在中国美术发展中产生深远影响,并有着一定研究基础的画家,则应以敏锐的问题意识,从新的角度对文献材料进行合理分析,以“再研究”的方式检讨或深化以往的历史认识。在本文中,我们将尝试从现存的文献材料中,还原齐白石初到北京时(一九一九年至一九二二年间)画风和印风的现实境遇,并以此为契机勾连民初北京地区画学与印学观念的具体内涵。

一、鬻画“生涯落寞”

民国六年,五十五岁的齐白石为避家乡兵乱,听从了樊樊山的劝告,第二次来到北京。时过境迁,此次赴京的心态似已与光绪二十九年随夏午诒居京,教授其如夫人绘画时大不相同。之前受聘于知己而不愿“重金轻情”的齐白石,既不愿意出壁单示人,对于求画者,非经夏午诒辗转托请,亦往往拒之千里〔1〕。而此次避乱到京,虽逢张勋复辟,除去随郭葆生一家避乱天津,齐白石真正寓居北京的时间不过三个多月,但在这段时间,他却广交易实甫、陈师曾、凌文渊、罗瘿公、王梦白、陈半丁、姚茫父等人,并在琉璃厂南纸铺挂出了鬻画治印的润格,意欲获得北京艺坛认同并打开鬻画局面的主观愿望可见一斑。

从清朝中叶到民国,随着社会环境的转变与艺术品市场化的发展,画家的身份从文人士大夫逐渐转向了以鬻画自给的文化人。因此,民国时期的传统画家对于鬻画多抱有积极主动的态度,而生计问题对于农民出身、年近花甲、初来乍到的齐白石,则无疑更为紧迫。那么主观上的迫切愿望,是否让他的画风如愿以偿地引起了北京艺坛的注意,并在竞争激烈的厂肆之间打开局面了呢?在齐白石的自述中,我们看到的是对于这段时期境遇的失望:(图一)

我那时的画,学的是八大山人冷逸的一路,不为北京人所喜爱,除了陈师曾以外,懂我画的人,简直是绝无仅有。我的润格,一个扇面,定价银币两元,比同时一般画家的价码,便宜一半,尚且很少人来问津,生涯落寞得很。〔2〕

这段落寞生涯在齐白石此间的题画诗文中有着更为生动的情绪流露。寓居法源寺期间,齐白石就曾感慨“欲寻树杪住僧楼,满地白云无去路”,表达了对于未来客居京华生涯的忧虑。而在民国九年(庚申·一九二〇)寓居观音寺期间,其《庚申日记并杂作》中亦录有一首题画诗,“老萍对菊愧银须,不会求官斗米无。一画京师人不买,先人三代是农夫。”〔3〕自嘲中又多了几分无可奈何。厂肆间对画作的冷淡反应,加之北京画坛的认可并未如期而至,无疑令此时的齐白石倍感失落。(图二)

二、生涯果真落寞?

果如齐白石自述鬻画“生涯落寞”,那么他此时的生活想必也会因为画作在厂肆之间难受青睐而日趋窘迫。但是留意他这一时期的日记,情况似乎并非如此。齐白石初到北京几年间的收入,主要都交由杨度打理。杨度与齐白石既是同乡,又同拜王闿运门下,此人热衷政治,善于理财,齐白石肯将辛苦所得交他打理,可见信任之深。《己未日记》九月初九记载“此约杨虎公处二千二百元,后去数笔无细数”,仅此便可想见齐白石这一年的收入之可观〔4〕。而齐白石三月初到北京时,请杨潜庵代佃法源寺羯磨寮寮房三间的佃金,每月为八元;齐白石自己估算的祖孙三人(民国九年三子齐良琨,长孙齐秉灵赴京就学)在京一月的用度亦不过四十元。以此参照,二千二百元的数目确实不菲,堪比任教北京大学的教授〔5〕。既然鬻画生涯落寞,而收入又颇为可观,想解释这个似乎矛盾的问题,不妨从相对直接反映画家艺术与经济生活关系的润格着手,追踪齐白石的收入来源。(图三)

当然,在使用润格作为讨论画家收入和市场认可程度的参证时,尚需对润格本身能否事实反映画家的自我定位,以及润格的现实执行程度进行必要的考证。因为,画家的自我定位往往不能与市场认可混为一谈,而在艺术品市场的运作中,故意抬高润格以博声名的情况亦不鲜见。

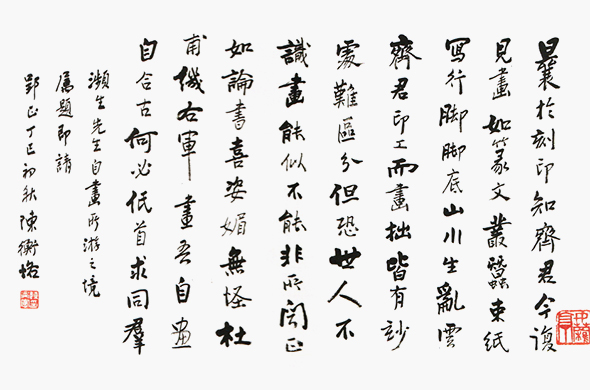

目前能见到的齐白石最初寓居北京时的润格,是民国九年由对齐白石有着知遇之恩的胡南湖向吴昌硕代求的:

齐山人生为湘绮高弟子,吟诗多峭拔,其书画墨韵,孤秀磊落,兼擅篆刻,得秦汉遗意。曩经樊山评定,而求者踵相接,更觉手挥不暇,为特重订如左:

石印:每字两元。

整张:四尺十二元;五尺十八元;六尺二十四元;八尺三十元;过八尺另议。

条屏:视整减半。

山水加倍;工致画另议。

册页:每件六元;纨折扇同。

手卷面议。

庚申岁暮,吴昌硕,年七十七。〔6〕(图四)

细究这份润格,我们会发现其中所言纨折扇的价格与齐白石的自述有出入,那么这份由齐白石的收藏者向远在沪上的吴昌硕求订的润格是否符合画家心中的自我定位呢?同一年,齐白石给新结识的文坛耆宿林畏庐写过一封信,主要内容是请林替他订立润格。虽然目前的材料并不能确定林畏庐是否如约,但从这封信中,却反映出齐白石对于吴昌硕所订润格的基本态度:

今天下如公者,无多人。昨得相见,以为平生快事。承自许赐跋润格,今将樊、吴二老为定者,呈公观览。惟樊老所定,只言每幅价若干,未分别条幅整纸。老吴所重定册页纨折扇价过高,璜拟少为变动,另纸书呈。技艺固低,知者不易。居于京华者,惟公能决非是。故敢遵命请教之。〔7〕

齐白石在信中只拟对纨折扇一项少为变动,这既与他自述中所言的纨折扇价钱呼应,更可进一步推测除此项之外,他对于吴昌硕所订润格是基本认同的。至于这一推测是否成立,我们则可以通过进一步考察齐白石鬻画的实际情况,加以验证。虽然鲜见齐白石初到北京三年的鬻画记录,但是从同时期的日记中,仍能大致折算出齐白石实际出售画作的价位。《己未日记》中载观涛广“六月初三来画便面二张,系胡南湖之物,着色花卉共润金五元二角。”〔8〕可知齐白石此时的实际价位应在每平尺三元以内。民国九年齐白石自湖南返京途中,以自己着色四幅四尺屏及一幅四尺中幅与人交换尹和伯画作一幅,“计算此幅值三十二元半”〔9〕,每平尺条屏亦大致符合吴昌硕所订润格。所以,齐白石所言“老吴所重定册页纨折扇价过高,璜拟少为变动”当可信,这份润格既大体符合齐白石的自我定位,亦与市场认可价位基本一致,虽然其间尚有熟人间的折扣及厂肆店铺的提成,却也不影响其有效性。

将上述润格中的画价与同时期北京画坛画家做一个横向对比,不难发现,齐白石的画价虽不能与汤定之等北京画坛一二名家比肩,但也已经与任教北大画法研究会并担任中国画学研究会评议的贺良朴持平〔10〕,所以针对齐白石此时的鬻画情况,更为准确的说法应是有价无市。而这种市场反应的冷淡,恰说明了齐白石此时画风在北京的边缘处境。至于边缘化的原因,则留待下文深入讨论。

在我们对齐白石润格中所反应的画价给予关注的同时,往往会忽视一条重要信息,即齐白石此时治印的润资。与画价处于中上位置不同,齐白石此时治印的润资在北京的印人中却算得上首屈一指,比“冰社”的社长易大厂、“执北方印坛之牛耳者”的寿石工等高出一倍,更比当时备受北京各界名流青睐的琉璃厂同古堂主人张樾丞高出数倍。

书画家 订润时间 治印润例

齐白石 1921 石印:每字两元

易大庵 1921 石章每字一金

寿石工 1923 石章每字一金

张樾丞 1923 石章一字六角

而且,与鬻画有价无市的情况不同,齐白石此时治印的润资虽高,却仍有很多人求印,《己未日记》记述“今年己未三过都门,为人篆刻颇多”;楚中华这一年八月为其拓存的印谱,有四本之多,数量颇为可观。且此时从齐白石学习治印的亦有楚仲华、张伯任、贺培新等人,可见门庭并不冷落。事实上,这种画风得不到认可,治印却很受欢迎的情况,早在他光绪三十四年远游广州之际就发生过。齐白石自述:“那时广州人看画,喜的是四王一派,我的画法,他们很不了解,求我画的人很少。惟独刻印,他们却非常夸奖我的刀法,我的润格挂了出去,求我刻印的人,每天总有十来起。”〔11〕据齐白石在《寄园日记》中的统计,“此回来钦,篆刻二百八十余石,画幅、画册、画扇约共二百五十余纸。”〔12〕此亦可作为齐白石治印颇受欢迎之参考。(图五)

齐白石在自述中一再强调自己此间鬻画生涯的落寞,对自己治印颇有市场的情况却绝口不谈,这其中可能有他在青史立传的过程中为了凸显人生境遇起伏而对经历进行主观筛选的成分。从与陈师曾结识的情况来看,齐白石印风不仅市场反应良好,也受到了北京艺坛的关注〔13〕,陈师曾前往法源寺拜访,正是因为在琉璃厂看到了齐白石的印作,欣赏之余,慕名前往,如题《借山图》所言,是“囊于刻印知齐君”。

由此看来,民国初年齐白石决意定居北京之后,是积极希望自身画风获得北京艺坛诸家和厂肆认同的,但是一句“生涯落寞得很”,却表明了其画风的边缘处境。不过,这种“生涯落寞”的范畴也仅限于绘画,与画风受到冷遇不同,齐白石此时的印风不仅引起了陈师曾等人的关注,也为他带来了可观的收入。那么,齐白石此时的画风和印风,究竟是什么面貌,又与民初北京地区的画学和印学观念存在哪些龃龉和契合之处,以致于在齐白石的画风和印风在遭遇民初北京艺坛之后,呈现出了不同的现实境遇?

三、民初北京画坛的画学观念与齐白石画风的冷遇

齐白石在自述中将自己初到北京时的画风描述为“学的是八大山人冷逸的一路”,这主要指的花鸟画,山水画则是在石涛粗笔写意面貌基础上的自我发挥。竞相研习石涛、八大以致形成热潮,是民初中国画坛具有普遍性的美术史现象。这股推崇明清个性派风格的热潮,不仅以反驳晚清正统派疏离造化、固守程式藩篱等流弊为前提,更在蔓延至上海、北京、广州等民国画学重镇的同时,结合不同的画学观念而呈现为各有侧重和取舍的消化理解过程。

对石涛、八大的推崇,在民国北京也形成了一股画坛诸家广泛参与的潮流,但北京画坛诸家对于石涛、八大画风的理解与取法,却是以他们所普遍认同的画学观念为基础的。因此,虽然齐白石初到北京时的画风基本源自石涛、八大,且此时北京画坛也确有此潮流,但齐白石的自家理解与北京画坛推重石涛、八大的根本原因是否合拍,这才是导致其画风冷遇的症结所在。民国北京画坛对石涛、八大的推崇,综合当时的发表、收藏、实践和理论等具体情况来看,集中体现为试图破除晚清正统派程式束缚基础上的,对师法造化与凸显个体精神的提倡。同时,在这股推崇明清个性派画家的潮流中,民初北京画坛又在其中注入了一定的警惕性因素——即对于石涛、八大等画风的流行可能导致的写意画风流弊的警惕〔14〕。事实上,民初北京画坛对明清个性派画家的推崇,实质上仍归于他们筑基宋元画学以重新平衡师古人与师造化传统的画学建构之路。经由明清时期笔墨语言高度成熟的个性派画家,上溯宋元画学师造化、饶气韵的画学理想,最终在平衡高度完满的笔墨语言和格物入微的传写过程中,实现传统绘画的发展演进,这是北京画坛诸家的基本共识。基于此,不仅民初北京画坛对于石涛、八大的画风有所取舍,更对于学习石涛、八大画风过程中出现的“流于犷悍”“无蕴藉和雅之态”的写意画风流弊给予了批判〔15〕。不论是金城所谓“作画者最好从工笔入门,进而至于写意,则纵笔大写,存乎其神,而仍不失其真形。”〔16〕的观点,还是余绍宋强调以性灵驾驭物之形理的写意画认识,都表明了民初北京画坛对于写意画的理解,在相当程度上仍是在强调师造化基础上对个人性灵精神的表现。由此反观齐白石初到北京的写意画风,学的是八大的“奇简冷逸”和石涛的“胆敢独造”,虽然个性鲜明,却与此时北京画坛诸家的写意画理想状态相去甚远,难怪如姚茫父等人指斥齐山民之作为“犷悍、粗豪”,画风受到冷遇自然不足为奇〔17〕。

四、明清印学的方兴未艾与齐白石印风的形成

然而,与画风的冷遇不同,齐白石初到北京之际的印风却很快引起了艺坛的关注。虽然齐白石的画风与民初北京的画学观念颇存龃龉,但是他的印风却沿着明清印学方兴未艾的道路,将流派印风格化的倾向推向新的高度,并且微妙地把握住秦汉传统与写意化印风间的平衡,终未落下荒率纵恣的悬崖。目前对齐白石治印发展阶段所做的研究,主要形成了罗随祖在《齐白石的篆刻》以及黄惇在《印从书出 胆敢独造——北京画院藏齐白石三百方印章研究》中提出的两种观点,虽然罗随祖与黄惇对于齐白石治印的基本发展脉络有着一致的看法,但黄惇基于北京画院藏品的比较研究对齐白石治印发展阶段所作的相对明确细化的分期,对我们探讨齐白石治印的发展成熟及其与绘画间的关系更具意义。对于齐白石治印的发展过程,罗随祖和黄惇都认同作于民国十七年的《白石印草·自序》中的叙述框架,即以浙派丁、黄二家入门,中年得《二金蝶堂印谱》而改学赵之谦,并从对赵之谦印风的自我取舍中探索自家面貌,最终形成了从《天发神谶碑》强化刀法特色,以《祀三公山碑》为篆法根本,参以《秦权》纵横平直,一任自然的“刚健超纵”的印风。从这条治印发展的线索中,我们能够看到明清以降印学发展的基本逻辑在齐白石身上的体现。此时印学的发展主流可以概括为:以“印从书出”和“印外求印”两条路径,实现对以汉印为基础的印学传统的自我完善和对于多元审美取向的开拓。齐白石从浙派丁、黄二家入手,却并未落入浙派囿于以碎刀短切表现汉印的程式套路。虽然齐白石早年的“砚田农”“我生无田食破砚”等印都已达到学浙派“直得神似”的境界,但是从齐白石之后的印风转变和成熟过程来看,丁、黄二家对于齐白石最为主要的影响在于:对突破汉印审美观的多元审美取向的探索,以及推崇“不计工拙”“浑脱自然”的写意创作思路〔18〕。(图六)这两点影响既是清朝以降印学的发展方向,也构成了齐白石个人成熟印风的重要特征。在丁、黄二家的基础上,四十多岁的齐白石转学赵之谦,而这次的印风转变,已然超越了风格面貌上的规模,实现了为我所用的主动选择。赵之谦对于齐白石印风形成的意义主要体现在两个层面,即:形式层面的,对于赵之谦单刀侧锋直冲刀法的选取,和对赵氏归纳总结的“争”“让”关系中“争”的效果的强化〔19〕;以及审美视野层面的,以“印从书出”观照赵氏“印外求印”的对于入印文字的大胆开掘,从而实现从秦权、汉碑中生成自家“刚健超纵”的篆法根本。(图七、八)从齐白石的整个印风发展成熟过程来看,对于赵之谦的学习已经包涵了齐白石自我风格的突破创造,而齐白石试图从个人风格的创造角度——主要是通过“印从书出”的路径——实现对印学发展中将汉印传统日趋程式化的保守倾向的纠正,无疑对此时印学传统的发展是有积极意义的。

民国八年定居北京之际,在黄惇对于齐白石印风发展阶段的划分中,恰好是齐白石印风发展的第三阶段,即实现了“渐去赵之谦刀法、篆法,转取汉碑的篆法,以单刀侧锋直冲法刻印……在朱、白文上都形成了统一的个人风格”(注18)。从齐白石刻于民国九年的朱文印“三百石印富翁”等作品看,齐白石此时的自家面貌已臻成熟,而齐白石此时的画风才刚刚开始进行“衰年变法”。(图九)所以齐白石的印风不仅先于画风成熟,且印风的成熟与画风“衰年变法”的过程密切相连。我们看到,初到北京的齐白石,印风已形成自家风格,而且这种风格又与明清以降的整个印学发展潮流紧密相联,所以齐白石的印风受到北京艺坛的关注应是水到渠成,其境遇当然与尚在八大简笔一路,与此时北京画坛正在建构的画学观念颇存龃龉的写意画风不同。

回到齐白石印风与画风间的互动问题,为什么齐白石没能够从治印过程中自觉汲取金石气息的审美因素而实现笔墨语言的突破,一定要在初到北京这个时间段,经过陈师曾的点醒,才实现了自我风格的重建,创造出“红花墨叶”一派的新风格呢?首先,齐白石在治印方面所表现出的要求创新的自觉程度,远比绘画要高,准确地说,他对印学传统发展方向的认知程度比绘画更为明确。虽然齐白石在此间绘画实践中也表现出很强的风格创造的诉求,但是对于具体朝哪个方向突破似乎并不明晰,这也就体现了陈师曾从外在点醒齐白石的意义所在。其次,对于印学传统发展方向的自觉,虽然使齐白石的印风先于画风呈现出了成熟的个人面貌,但在这种先后关系背后,更重要的是一种发展过程中的共同促进。虽然在五十五岁左右,齐白石的印风就已经显露出自家面貌,但是这种风格的成熟却需要一定时期发展完善,而在这个过程中,我们也会看到齐白石对金石入印、烂铜趣味的尝试和反复。齐白石印风发展完善的过程,与成熟画风的创造过程基本是一个互相生发的关系。作为一个诗书画印风格高度统一的画家,齐白石成熟画风中体现出的刚健质朴的金石气,开张奇逸的画面结构张力,都与其成熟的印风是一致的,所以个人的成熟印风的生成,是画风“衰年变法”实现对印风的借鉴汲取的前提,这也就意味着,从齐白石自身艺术实践的过程来看,只有在书法、治印都显示出成熟个人风格的基础上,画风的自我创造才有其内在基础和条件。(图十、十一)

结语

通过对民国齐白石初到北京(一九一九——一九二二年)这段时间的具体境遇、内心活动、润格收入等进行尝试性的还原,我们发现,齐白石所言境遇的落寞主要指的是画风的冷遇,但其治印却颇受关注,并构成了齐白石收入的重要来源。将这种画风遇冷,而治印颇受关注的情况,置于民国初年北京画坛筑基宋元画学而重新平衡师古人与师造化传统的背景下,则会发现齐白石此时的写意画风,与上述画学价值观念颇存龃龉,这也正是齐白石后来“衰年变法”的原因。而齐白石的印风,经历了从浙派到赵之谦,再以自家篆法为根本,实现自我风格开创的过程,在初到北京之际已经基本完成。不论是误打误撞,还是另有高人点拨,齐白石印风发展的过程,都与整个明清以降印学发展潮流相呼应。所以,齐白石成熟的印风先于画风引起北京艺坛的注意并非偶然,而书法、治印的先一步成熟,亦为画风的蜕变提供了基础和条件。如何在印学研究的基础上,勾连其与其他艺术实践间的互动关系,互为参照,以期反思深化已有的认识,这也正是本文初衷。(图十二)

〔1〕齐白石《癸卯日记》中对于其不愿挂单及回绝他人重金求画的情况多有记载,并言“余为夏大知我偕来,重金轻情,非君子也。”参见王明明主编《北京画院藏齐白石全集·手稿卷》,文化艺术出版社,2010年。

〔2〕齐璜口述,张次溪笔录《白石老人自述》,岳麓书社,1986年,第75页。

〔3〕此诗亦见于齐白石一九二〇年送给陈师曾的一幅菊鸟条屏上,文字略有出入,题为“老萍对菊愧银须,不会求官斗米无。此画京华人不要,先生(人)三代是农夫。”

〔4〕齐白石一九一九年《己未日记》中记载,本年七月至十月间共在杨度处存银十余次,共计一千九百元,所言“此约杨虎公出两千两百元”,当为此前存款之总额。

〔5〕参见陈明远著《文化人的经济生活》,文汇出版社,2005年,第104—105页。

〔6〕齐白石《辛酉(一九二一年)日记》,载齐良迟主编《齐白石文集》,商务印书馆,2005年,第194页。

〔7〕齐白石《白石杂作》,载王明明主编《北京画院藏齐白石全集·手稿卷》,文化艺术出版社,2010年,第143页。

〔8〕齐白石《己未日记》,载王明明主编《北京画院藏齐白石全集·手稿卷》,文化艺术出版社,2010年,第112页。

〔9〕齐白石《庚申日记并杂作》记载:“得尹和伯画一幅,以余画与人交换。计算此幅值三十二元半。(余去四尺屏四幅,伊求再补四尺中幅一幅,皆着色者。)”载王明明主编《北京画院藏齐白石全集·手稿卷》,文化艺术出版社,2010年,第112页。

〔10〕仅从条屏每尺均价来看,汤定之每尺四元,而齐白石和贺良朴则不到两元,参见王中秀,茅子良,陈辉编著《近现代金石书画家润例》,上海画报出版社,2004年。

〔11〕齐白石口述,张次溪笔录《白石老人自述》,岳麓书社,1986年,第64页。

〔12〕齐白石《寄园日记》,载王明明主编《北京画院藏齐白石全集·手稿卷》,文化艺术出版社,2010年,第73页.

〔13〕此处言“关注”,并不意味着北京艺坛对齐白石治印的反应是一致的认可,其中亦不乏否定,如同样擅长治印的时任北大教授的马衡,就曾劝阻钱玄同请齐白石刻印,从齐白石当时经熟人介绍尚需一块半一个字的印价来看,此事应发生在二十年代初,此掌故亦透露出,齐白石当时的印价已是不菲。不论是褒扬还是贬损,印风引起的争议总比画风的无人问津要好。参见周作人著《苦茶——周作人回想录》,敦煌文艺出版社,1995年,第288页。

〔14〕参见丛涛《民国北京画坛“石涛热”及其画学动向研究》,中央美术学院美术史系2014届硕士论文。 〔15〕参见陈师曾《清代花卉之派别》,载《湖社月刊》,1929年第22册。

〔16〕参见姚茫父《再复邓和甫论书画》,载邓见宽主编《姚茫父画论》,贵州人民出版社,1996年。

〔17〕关于“浙派”的总体特征及其体现出的印学创作新观念的论述,参见黄惇《中国古代印论史》,上海书画出版社,1994年。

〔18〕参见徐海《赵之谦篆刻研究》,中国艺术研究院2010届博士论文。

〔19〕黄惇《印从书出 胆敢独造——北京画院藏齐白石三百方印章研究》,载《荣宝斋》杂志,2012年第2期。

原文载于《美术观察》2014年08期