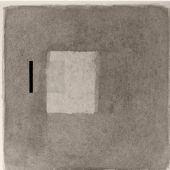

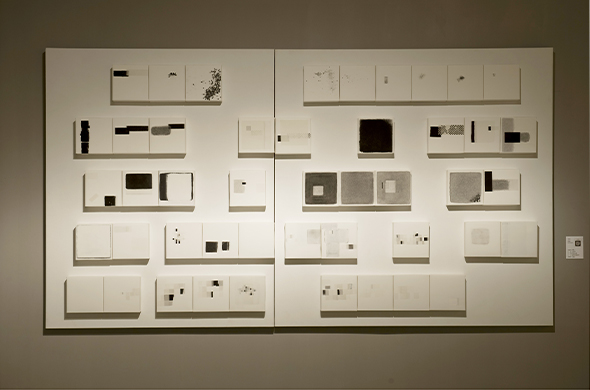

《蜕》系列形成的直接原因是偶然的,是在2012年的夏天,也就是在我研究生正式入学前几个月害了一场不大不小的病,原本顺利考上研究生应有的喜悦也被突如其来的养病状态彻底粉碎掉。可以说这个作品形成的直接原因是被动的,本来也并没有想要画画,连续几个月除了在家里休养其它想做的事情一样也做不了,就是在这种压抑苦闷的状态下我又拿起了画笔,准确的说是也只能拿起画笔。

在这种内心暴躁而又被压抑的情绪怂恿下,画笔仿佛成了枪而画布画纸则成了我宣泄的靶子,这时的绘画对于我就是宣泄坏情绪的出口。在日复一日的漫无目的的胡乱涂抹中,自己好像也没有之前那么烦躁了,心好像不知被什么东西给定下来了,而在面对画面时我更多的开始注意和它交流,不像之前只是自顾自的对它宣泄。至此我变得有点上瘾每天都想抹几笔,每天都超级投入的涂抹,在这种投入中身体上的伤痛好像也没那么受关注了。

在这种既投入又不知为何而涂抹的过程中,唤醒了我儿时练毛笔字的记忆,这让我感到从未有过的美妙感觉。也是这种记忆经验的推动下,我的画面开始出现有条理的内在秩序。需要强调的是,这种内在的秩序和书法本身没有关系,而是和写字的入静状态有关系。是写字的状态直接促成了画面形式感的形成,而不是将文字本身抽象的形式感引入画面。也就是说这种内在的秩序感的形成和文字本身所具有的抽象形式感没关系,而是和写字这一行为有直接的关系。

按这种写字的方式画画,是我有意的设计,但这是针对过程的设计而不是针对结果的设计。通过设计过程,企图让自己进入专注忘我的精神状态,画,应该是个动词而非名词,在意的是画在运动的过程而非结果。

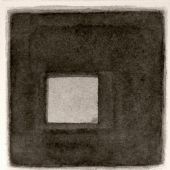

生活的状态和内在的兴趣点共同促成了《蜕》系列的生成,对于作品的理念的形成这二者缺一不可,必须是这二者相互作用下才得以发生。如果只看重生活状态本身,那么就会得出一个可笑的结论:难道病人都可以搞创作么,显然不是。如果只看重观念本身,做出来的东西难免不会有说教感,不如别搞绘画,搞搞文字或者更好。

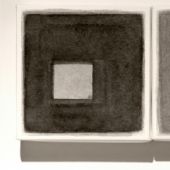

正如“蜕”的含义,我想绘画的成长和生命的成长是一样的,都将经历不断的蜕变才得以体现其存在价值。做好准备就是,迎接下一次的未可知的蜕变,这就是我所要表达的态度。

最后我想以约翰凯奇在1967年说过的一句话来结束此文,同时也结束我从本科到研究生七年的美院生活:“艺术当是无目的之游戏,然而才是对生活的证实。不是企图从纷乱中引出秩序,不是在创作中体现对客观世界的改善,而只是对于我们生活的一种认识方式。一旦人们把他们的思想、愿望从客观活动中抽象出来,让他们主动发挥作用,这个现实就会显得非常优美。”

王彤勋

2007-2011年本科毕业于中央美术学院油画系第四工作室

2012-2015年研究生毕业于中央美术学院油画系第四工作室,导师马路先生

编/中央美院艺讯网