我们存在于一个重视课堂教学的社会。学生们从小到大,不管是否愿意,都要花费大把的时间坐在课堂里,被要求“专心”听讲。要规矩,要严肃,要恭敬,要心无旁骛。

这是面子上的文化,而私底下,无数的小故事,无数的感情事件,无数的小动作小心思,正在这严肃正派的课堂底层不停涌动着,学生们乐此不疲,师生间博弈不断。它甚至构成了许多学生早年人格成长秘密的重要组成部分。渐渐的,当年或调皮,或听话的一些学生自己也长大成为了老师,往往也淡忘了自己当年是如何“走私”的,便投入了新一轮的师生博弈中。

我印象很深,自己小学时曾经被老师宣布为“多动症”,因为长时间安静的坐在严整的课堂里,这的确构成了巨大的挑战。我总是不由自主的扭动身体,如坐针毡,东张西望,更麻烦的是会胡写乱画!

小学一年级,我暂时还没有成为一台学习机器,对于枯燥无聊的课堂教学找不到乐趣,便悄悄将木头课桌上之前同学留下的涂鸦进一步加工,画成完整的人物与动物形象,还有漂亮的宇航员……再用圆珠笔反复刻画,以至于印记渐深,于是那图画就成了木刻版画。我便用铅笔将它拓印在纸片上,拿回家给妈妈看。妈妈误以为是美术课上我的作业,还引以为荣。

可是过了不久,妈妈就被班主任老师请到了教室。老师当着全班小同学的面,在课桌上一一找出了我的罪证,足有三四处吧。根本用不着大发脾气,只要轻轻点点那些证据,我们母子俩便已崩溃。妈妈强忍着失落与愤怒的情绪,带我回家,后来的事就可想而知了:因为我终于知道自己这是破坏公物,上课走神,当众丢丑的行为,巨大而莫名的羞愧从此如影随形地跟随着我。

还有我的小学课本,基本上发下来没多久,就已经被涂鸦的面目全非了。而且这个习惯不止我一人,许多同学似乎都难以忍受一本干干净净,只有画着重点的“正派”的语文书……

长大之后,回忆起那一段往事,妈妈说起了我更早的表现:幼儿园时,我出了名的调皮捣蛋,给老师带来无数的麻烦,可是只要给张纸,给支笔,一画画就安静下来,而且常常会突破画画课上的限定,发展出丰富灿烂的画面。从老师与小伙伴的赞赏里,我发展出了一些自信。也许从那时开始,画画就成了我在无限忧愁的现实世界的寄托,同时也是逃避与藏身之处。

在少数亲人朋友那里,画画成了我们表达与增进感情的工具。例如我四五岁时,奶奶定期在地方医院“烤电”治疗,便带着我,她画一个什么,我接着画一个什么,像是通过画画来对话,来游戏,其乐融融,连医生也连连夸赞。

后来我甚至怀疑自己是“靛蓝儿童”,带着绘画这个法宝来造福世间,却因从小不善于人际关系而屡屡受挫,许多症状非常类似于“阿斯伯格综合症”。

小学时,还因为考试时提前答完考卷,在草稿纸上画画,被老师当众嘲笑这人要“考中央美术学院”。

到了高小阶段,开始用图文结合的小纸条与彼此有朦胧好感的女孩传纸条,就传了那么三两张,就足以令人心醉神迷了。

在不断的自我修正之下,我终于明白了这样的写写画画是“不健康”的行为,基本上到了初高中,就靠强大的意志力戒掉了它们。可是许多同学似乎没有这样的道德批判意识,他们开始把心仪的流行歌曲歌词,校园文学的青葱励志浪漫诗歌抄写在专门的本子上,还配上仔细描绘的花边与贴画。彼此欣赏着,传看着,珍藏着青春的记忆。反抗世俗的我默默地鄙视着他们的行为。只有在出版报的时候大大的发挥一下,有一次画得过分投入,甚至用多彩的水粉颜料,把教室后排的墙壁、垃圾筐与木门都即兴涂鸦上了有如波普艺术一般天花乱坠的装饰,当然随即就擦掉了。这一次可是小小的过了一下瘾头。

许多时候,行走在城乡之间,墙壁上小孩子的涂鸦、大人们的广告标语(合法与不合法的),一直是我留意的对象,那其中显然蕴含了无数的欢乐、忧愁、憧憬与想象。

初上大学,由于没有进入理想的学校倍感苦闷。尤其是每天下午的文化课堂上,莫名的忧伤像流沙一般几乎将我吞噬。这是不是抑郁症?我想也不会去想的。从小的信条是:对于生活要顽强奋斗,克服一切软弱,轻伤不下火线!幸好我还有画画,幸好上课的老师非常慈悲,默许我们在课堂上画画,做小动作。我便使劲涂鸦出一个个曾经的梦境,到了夕阳西下,课程接近尾声时,忧愁也就像水流一般,随着笔尖一点点流干净了,整个人都豁然开朗了起来。

大部分时间里我强迫自己专注,专一于课堂上老师的讲课,却效果不彰,总免不了走神儿。

一不留神,便又在笔记本的边缘涂画上了小人儿,自得其乐之后不免困惑。

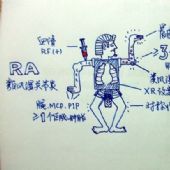

直到我真的成为了中央美术学院的一名博士生,有一天上课,我带着些低落疲乏的情绪走进某个共同课课堂,而课程内容也是比较老生常谈的。又一次拿起笔来,随意记下老师讲的几个概念,又画下了种种的联想中的小生物。那些笔下的神奇忽然使我灵光一闪:此时此刻,似乎不会再有人来纠正我这个“走私”的毛病了。我可以放心的把一切我感兴趣的老师的讲述,以及不断在发生着的意识流中的自由联想的,胡思乱想的形象,同时写画在一起。不再把这当作一件无聊时偷偷的消遣,而就当作一件正经事儿来做,涂鸦亦是庄重——我终于获得了“涂鸦笔记”的合法身份。渐渐的,我的情绪从低落散乱中摆脱出来,越来越专注在课程内容中,到课程结束时,感到收获颇多,整个人又焕然一新了!

不会有人再来制止我,抓捕我这个行为,剩下的只有开心的分享与称赞!

一次“自我表达”课程进行中,导师吕胜中看到我的涂鸦笔记,便鼓励我将它们画成了十米长的大画。

上百篇笔记初步画下来,我的感悟是:笔记中绘画涂鸦与文字概念的混用,象征了左脑代表的逻辑理性与右脑代表的形象感性的对话与整合。是听讲者对主讲者,个人性对大课堂亦庄亦谐的理解与经验。是对于课堂上随时可能产生的,生机勃勃的灵感与纷飞的“杂念”充满幽默感的即时反观,这样做,反而促进了某些人更加专注而放松的吸收消化课堂内容。

做事专注是我们希望获得的能力,但人类上课往往会走神儿这个现象,有时也是要被我们慈悲接纳的。名作家乔伊斯甚至还以“意识流”的名义为走神儿写出了一部杰作《尤利西斯》。(当然这书写反而是需要高度的专注与觉察力的)

超现实主义艺术也发展出了“自动书写”与“自动绘画”的创作法。当你越是为不由自主的走神儿自责的时候,思绪说不定会飘散的越远,心理能量更加被耗散,严重的甚至会失去对于这门课程的兴趣与热情。绘画笔记将课堂上、会场里听到看到的内容,与走神的内容共冶一炉,反而缩小了走神儿的长度与广度。

那个正在写字与画画的人,她的思想不可能跑得太远,基本上是活在此刻,在此地的。而感受着笔尖与纸面接触时的种种微妙变化,又是关于觉察与体验的练习。

用看似最随意的方式,专注于课堂讲授的内容,却又是放松的,轻松愉快的,这是对过于紧张课堂气氛的活化。也有可能将严肃紧绷的课堂,变成一个欢乐放松的课堂。因此,我们可以说,这是带有禅意的笔记吗?

边写边画的笔记方式近年来似乎已经形成一个大的潮流,例如“手帐”、例如“剪贴本”、例如最牛医学生笔记,都是类似的实践,它们不是小打小闹,它们是值得被珍惜的事物。

最近的一次绘画笔记,是参加国际心理学与佛学整合名师,来自美国的杰克康菲尔德老师的“还宝之旅(意指将源自中国,近年来却在西方世界得到迅速发展的禅学再次带回中国来讨论)”课程的三天,留下一份珍贵的现场记忆。课堂上安详、深沉、慈悲、自由、理性、文艺的氛围深深感动着我们,追逐着课堂上的的每一句话,在这里已经根本顾不上走神儿,只有源自东方伟大灵性传承的深厚滋润。

老师们常常强调无我是在充分健康发展的自我基础上达成的,而画笔记或许就是我通向这个健康完整自我的一个方法之一。根据绘画笔记,回忆起的不仅仅是当时老师传授的一些知识点。与严谨的现场笔录或录音相比,它可能远不够客观,更多的是对当时教室气氛、气味、感受与心境的活生生的个人化的回忆。

当课程中的同学们对我的笔记表示惊喜与欣赏,问我为什么会这样画时,我想到了古代的老师说过的一段话,大意是每个人带着自己不同的天赋、使命来到这个世上,为人们提供独一无二的服务与帮助。或许,看似不起眼的涂鸦笔记,也是我的天赋使命,服务于这个社会的法门之一种吧?也许是出生前就已经携带着的计划?那样一来,它们,就是我的“绘画笔记禅”了。

接下来,我用这个方式继续制作了《十七岁,我确实梦到了这一切》这件作品:这些梦的发生年代,处于整个社会经济正突飞猛进发展的时期。富足与小康似乎离我们已经不远。宏大的表达外部事件宏伟与壮丽属性的艺术品高高飘扬在人们头上。然而,此时此刻,无数关于血缘、家族、战争、革命、运动、星空、自然、山川、动物、植物、物体、鬼神、两性、群众、教育、社区、机构、前世、悲剧、喜剧、创伤、慈爱、未来、想象……的内在经验,个体与集体的潜意识记忆,始终在深刻影响着和平与发展大潮中的人们。这些记忆也同样出现在我的梦中。于是我将自己作为一个管道与容器,记录、分析与描绘了四千多个相关的梦境。这件作品中展示的是其中少年阶段的两百多个梦。他们被分门别类的归纳、描述和分析,并以文本与绘画大型集合体的方式呈现。

2015年7月14日星期二于望京梦研所

李洋画梦