书画史上不乏书画造诣兼备,又能“两相引发”的文人书画家,特别是自元以来“以书入画”的观念在技法上具体落实后,许多画家的笔墨表现与他们书法实践的体悟相互渗透,对于书画家们的笔墨表现,如何得益于他们的书法实践,或是书法风格如何利益于绘画经验的启示,其中有许多微妙而互为因果的内在关系。比如徐青藤的大写意花鸟可能得益于他的狂草,而他那酣畅淋漓的写意画又反过来带动了其书法创作的意态;八大山人书画空间结构也有这种两相引发关系以及以书入画的纯度和高度等。如果作一个详细分析,或许会是了解这些书画家的书风、画风的一个具体而又真实的切入口。在这里,笔者拟就通过对董其昌书法中用墨问题的分析来阐释书画中这种互为因果的内在互动关系,并强调:对墨的巧妙运用是董氏书法秀雅古淡气息不可或缺的重要因素。而他对墨色、墨气等技法的观念上的微妙把握是得益于他深厚的山水画笔墨功力以及“画欲暗不欲明”的总体审美取向。

董其昌作为一个杰出的山水家与书法家,在这两个领域的造诣均极为精湛,在明天启、崇祯以后便独步海内,影响深远,考察董氏对帖学的推崇与深入理解;也得益于他山水画中对墨法、水法运用的独到心得。众所周知,他的绘画成就之一便是在笔墨的形式表现上大大的丰富发展了文人山水的审美追求,把中国画状物手段的笔墨提升到绘画内容审美本身的高度。这是中国画笔墨本体语言发展中很了不起的一个高度。在书法上,董其昌尤以善用墨而称世,其对帖学的“悟入微际”是从墨本与真迹的体悟实践中脱胎而出的。董氏一贯注重墨法的研究。不论是淡墨、渴笔、湿笔的强调亦是作为“天真古淡”审美取向的技法生成均可印证到他于墨法的用心之处。翻阅有关董氏的书画理论,其中对用黑的强调随处可见:

字之巧在用笔,尤在用墨,然非多见古人真迹,不足与语些诀窍也。[《画禅室随笔》]

用墨须使有润,不可使其枯燥,尤忌秾肥,肥则大恶道矣。[《画禅室随笔》]

老米画难于浑厚,但用淡墨、浓墨、泼墨、破墨、积墨、焦墨,尽得之矣。[《画旨》]

李成惜墨如金,王洽泼墨沈成画。夫学画者每念惜墨泼墨四字,于“六法”“三品”,思过半矣。[《画旨》]

荆浩云:“吴道子画山水,有笔而无墨,项容有墨而无笔。”盖有笔无墨者,见落笔蹊径而少自然;有墨无笔者,去斧凿而多变态。[《画旨》]

禅家云参活句不参死句。书有笔法、墨法,惟晋唐人真迹具足三昧。其镌石锓版流传于世者,所谓死句也。学书者既从真迹得其用笔、用墨之法,然后临仿古帖,即死句亦活。[《书月赋诗》]

古人云:“有笔有墨”。笔墨二字,人多不晓,画岂有无笔墨者。但有轮廓而无皴法,即谓之无笔;有皴法而不分轻重向背明晦,即谓之无墨。古人云:“石分三面”。此语是笔亦是墨,可参之。[《画旨》]

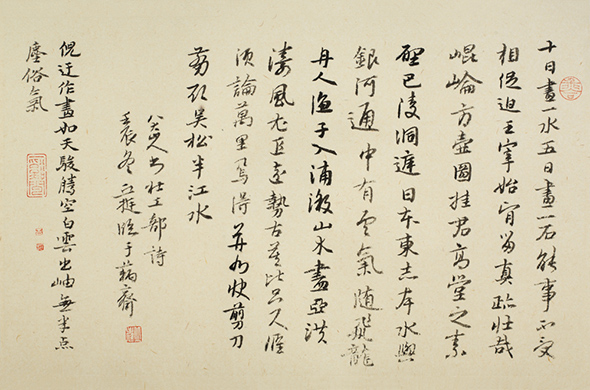

董氏书画风格在整体的审美取向上是“平淡天真”,“淡”既体现在审美追求上也体现在他的技法形迹上。从董氏温润可亲的书法墨迹中,可以感受到他将绘画经验中极为精妙的墨法、水法在书法中的运用。可以想见,董氏对精墨砚佳纸是极为讲究的。在《佩文斋书画谱•董其昌传》中记述了他的用纸:“章都谏鲁斋令华亭,日精印朱丝、乌丝、长笺、金笺、斗方云母笺、大小副启,俱以细料洁白棉纸印,裁极工者,送备先生文房之用。”董氏书画作品的用墨应多以现研的墨作书画,且研墨极为精熟,再略破以清水,蘸墨多是用浮于砚中上层的纯墨,故每详审其墨迹,极为精爽细腻,干净透明,淡处还能透出纸纹。以董其昌题王蒙《具区林屋图》眉首跋为例,是作以秃毫淡笔蘸浓墨出之,结字略参颜平原而去其沉雄,笔线圆浑如锥画沙,用墨清秀温润,愈出愈淡,波画尽处墨色万为清透。是帧意态平和端庄,与其山水作风一脉相通。笔线纯以直笔中锋入纸,转折处万着意折笔,其中转笔、折笔以及笔线相叠处墨气尤为温厚清澈。历史上有几位董氏颇为心仪的人物,若要论在审美趣味,品格气息以及技巧形迹上对董氏无产生重大影响的人物,其中怀素、董巨、二米当尤为突出,特别是董巨对董其昌的影响。这恐怕也不仅仅是祖述山水南宗画境追求的单一问题,而董巨天真灿烂,平淡自然的气息以及淳厚古雅的笔线墨法也对董氏的书法作风产生巨大影响。董氏有一段论书颇值得珍视:“素师书本画法,类僧巨然,巨然为北苑流亚,素师则张长史后一人也……”[《画禅室随笔》]。这是作为书画造诣极深的董氏对于书画墨迹由此及彼的心得体会的记述。恐怕单一地作为书家或是画家在品览名迹时都不会如是想的。因此,在进一步考察董氏书风时,还不能单单仅是从其“吾学书十七时……”中的学书自述历程表中找其气息渊源。在《具》图的跋语的行笔用墨来看,我们仍然能够从中捕捉到颇类僧巨然《秋山问道》之披麻皴以及其中枯树出枝的温笔性的气息传承。同样地,对作画“欲暗不欲明”的审美也同样反映在其书法的用墨上。所谓“暗”,即不刻露,不觚棱勾角之意,这种取向促使董氏在作书用墨上追求尔雅温润,强调墨气的亲和性而不是视觉上的冲击力度。对于这一点,董氏读帖时对墨法是极为精心的。有一段记载描述过董氏曾在王履善家中见到苏东坡《赤壁赋》真迹:“每波画尽处,隐隐有聚墨痕,如忝米珠。”从而感悟古人笔法墨法“非石刻所能传耳,嗟呼,世人且不知笔法,况墨法乎!”[《画禅室随笔》]进而认为转笔处、放笔处、精神血气,易于放过,此正书家紧要关津。这段精妙入微的读帖记述可谓先合我心,记得笔者曾在上海见过大阪市立美术馆藏苏氏《行书李白仙诗卷》并对其中许多行笔走墨的转达笔、折笔、入锋、回锋颇为留意,其转折处墨气相叠又相透,不但能清晰的时序感则至今还历历在目。其实董其昌书诗中这种用墨的奥妙处也比比皆是。如辽宁省博物院藏的《吴宽诸家杂书法文稿册——董其昌诗稿》原作为洒金笺条幅、熟纸,用笔圆转潇洒,旋锋飘落之际,时见牵丝而无圭角,用墨淹润清丽,温雅可新,由浓及淡,加上疏朗清旷的章法,可谓是“心气和斯笔墨调,渣滓去则清光来。”其神采风度,让人爱不释手。

董氏书法用墨的丰富性还体现在其干笔枯墨的纯熟控制,如前面所强调,“淡”不仅仅是形迹上的墨气感受以及结体取态的审美自觉,它更多的是董氏艺术审美境界中的审美意向,董氏以浓墨枯笔作书,“淡雅”气息仍然是扑面而来。在跋米芾《蜀素帖》卷尾行书中,其秀美潇洒不减米蒂,而其中笔墨互见,枯润温厚,以渴作润的功力足令我们称叹。董氏这段跋语的书写状态显然是受到米芾《蜀素贴》的强烈感染,笔墨清爽利落,绵里有针,行笔痛快处颇有米芾“刷书”的潇洒风采。行笔快处,绢纹依稀可辨,有意思的是,其行锋走墨,颇合山水画笔墨表现中“毛”“糯”的审美要求。

作为山水笔墨法之集大成者,董氏不但在运用浓积墨法上承董巨二米的特点,更是在淡积墨上上承倪云林,独有心得。善作以渴成润,笔墨每每层层皴擦,“三五遍而成浑然不见笔墨痕。极尽枯中见润,淡中取厚之能事。在用墨心得上足以雄视古今,而其作书用墨万得这种画法用墨之妙,故能去烟火食气,浓淡适用,枯润兼备。浓处不求过深,淡而不欲过微。”清代张庚曾论述董其昌用墨之妙:“麓台去:‘董思翁之笔犹人所能,其用墨之鲜彩,一片清光奕然动人,仙矣,岂人力所能得而办?’又尝见思翁自题画册亦云:人但知画有墨气,不知字亦有墨气。可见文敏自信处亦即是墨。”(《画图精意识•画论》)尽管如此,董氏并没有因为其用墨之过人处而忽略对笔法的探讨与研究。他在探讨用墨现象时还是清楚地从其源本性的笔法着眼,就像董氏对苏东坡作书“意造”“心合”观点的激赏并没有减弱他对苏氏作书时由于“偃笔”所致的肥恶墨相的反感,并对如何避免“偃笔”作具体分释:“发笔处便要提得笔起,不使其自偃,乃是千古不传语。盖用笔之难,难在遒劲,而遒劲非是怒笔木强之谓,乃大力人通身是力,倒辄能起。”(《画禅室随笔》)此外董氏还强调“清劲”之气缘由笔得,在跋《临内景黄庭坚》中曾谓:“今人作书,只信笔为波画耳,结构纵有古法,未尝真用笔也。善用笔者清劲,不善用笔者浓浊。”用笔之提按、转束如果笔力不济便落信笔、偃笔,随之而来的便是墨气散漫,肥、恶、浊诸病皆生。

当然,董氏作书用墨在获得古淡气息的同时,其用墨喜淡的偏好也促成其行笔速度相对较书的特点。缺少像米芾之沉重内含,有时会潇洒有余而沉着不足。有过于流荡随意、直率流滑之习气。“平淡”、“简淡”的书风意识的强化以及对取态的不肖也使其用笔往往纵势把握佳于横势之开拓,有时会带有“寒俭气”,过于秀弱之不足,正如恽南田散语中论董香光:“文敏秀绝故弱,秀不掩弱,限于资地,故上石辄不得佳。”孙子(承公)谓其不足在是,其高超亦在是“何也?昔人往往以己所不足处求进,伏习即久,研炼益贯,必至偏重,所谓矮枉者过其正也,书家习气皆于此生。”①但纵观书法史上的书家,能于墨法上如此用心的,并使“书画一事”较纯粹地得以落实的,董其昌可以称得上一个杰出的代表。

注①转自《启功丛稿》题跋卷,中华书局,1999年7月,第43页。

丘挺