我是一个兴趣多多的人,注意力容易分散,有时候反而是一种缺憾。正因为这样,当决定了要以艺术为职业,我就开始告诫自己,从一而终,不东张西望。

这个“从一”,也就是“画画”了。于是就这样做了三十年,没有什么意外,很幸运。其实偶尔还有做其它媒介作品的冲动,比如装置和摄影,也做了一点点,但最终还是被拉了回来,回到画桌前面,未敢出轨,未敢追风。到现在,有时我还有点怀疑,这样谨慎究竟对不对?有可能我丢了其它的变数,不做,哪里知道有没有?所以,总有一点点不甘,但也没有什么后悔。因为画画有画画的境遇,不坚持到底,又哪里会知道?

说起来不怕人笑话,我曾经的理想是做一个导演。从小喜欢戏剧,喜欢电影,上大学时做了一点纸上谈兵的研习。后来发现真要在八十年代实现这个理想,很难,因为这个职业,一个人做不了,要许多人帮忙,怕麻烦,就不再想了。可是画画不一样,一个人涂涂弄弄,足矣。但这种情意结一直藏在心底,忽然发现画画过程中,戏剧性不知不觉被演示了出来,这让我又惊又喜,觉得如此这般,也很好。

和其它画家相比,我肯定不是一个纯粹的画家。画画这件事对于我来说,完全不是沉浸在色彩和笔触的快乐中,它的过程在于立意、布局、出场、显影。先是有了某个意象,或者是某个有趣的形象修辞,然后才觉得需要去完成。灵光乍现的这一刻,非常让人高兴,就像烟花绽放。很快,烟花散尽,制作就是一个烦恼和挣扎的过程。这期间的干扰有材料问题,有天气问题,三矾九染,辗转反复,一场场搏斗,过程如履薄冰,没太多快感可言。直到作品完成,才松了一口气,然后坐下来看,审判它究竟是不是合格,全然忘了驯服它的过程。我常常以为,如果自己贡献了一张好作品,那是神的旨意。

我的画不着力所谓的笔墨。玩笔墨,前有古人,后有近现代诸大家,我自知之明,就不自取其辱了。再说了,无病呻吟地搞点笔墨情趣,也没有什么意思。那么,除此之外,还有什么可以接得上传统的地气呢?我认为是“图像”。营造图像,是唐宋绘画的秘诀,无论《千里江山图》,还是《韩熙载夜宴图》,都在说这件事。可惜元代以后,就不主要关照它了。中国传统绘画得益于文学,画评的标准,文理相通。在元代之前,绘画是叙事性的,之后转变为诗。叙事性的绘画,必有图像的意义,图像的意义,又不仅囿于绘画。所以,重新回到图像,不仅是中国绘画形式的正本清源,也有视觉的普世价值,借机打通中西绘画的壁垒,还能将所思所感归纳到现代性的容器中。绕开笔墨的桎梏,虽然有人嗤之以鼻,但我称这条路为“离经不判道”,正好契合我这个“野狐禅”的绘画理想。

荒诞派戏剧作家贝克特在导演自己的戏时,他告诉女演员,“你要用月亮一样的语气说这段台词。”这真是太妙了,给我印象至深。我画画的时候也会提示自己,哦,这张画,是关于气味的,那张画,说的是魔术,有点不着边际,但如此触类旁通,好像真能抓住点什么。

在画画这件事情上,我有时是一个病人,有时又是一个给自己看病的医生。确切一点说,画画之前,我一定要充分表现自己的症状,准确表现自己的症状,而作品完成之后,我要学会为自己诊断,为什么有这样的病情?接下来会有什么并发症?它的病源是什么?又怎样受时代的感染?画里画外,入境出境,我享受这摇摆不定的角色。画格分裂,可能就是双鱼座的宿命吧。

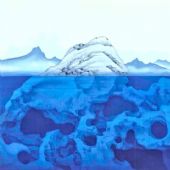

具体到画面中,我发现自己的作品,常常预设一个有形或无形的中界,有时是盘桓内外的帷幔,有时是上下平分的水面,还有如《霓石》的概念,虚中有实,实中有虚。我调停两极的关系,自认为这就是所谓的“中庸之道”,其中也包括了对待艺术史的辩证法,古今皆宜,中西合流。2013年所作的《游丝》,一根钢丝上走动的那些动物,无非是这种平衡心态的象征。

所以,将绘画视作舞台,我在中间,就这样做一个拉幕的人,起承转合,岂不快哉?

徐累

2015年8月18日