一、安格尔善画美人

一般人以为安格尔是“古典派”画家,往往联想到古典主义和规距束缚,他对古希腊罗马的迷信和茫从,他离开现实是千远万远。殊不知理论是理论,事实是事实。在艺术上许多理论都是和事实不相符的,假若不是完全可笑的话。他的理论和实践是矛盾的。依照大卫的理论:文学是荷马一手创造的,荷马以后的人除了重复他的方法和原理,别无路可走,希腊雕刻家规定人体美的规范,后人除了重复抄袭希腊人体美才算正统派,别的路都是旁门外道。可惜大卫所处的时代虽然有(Winckelmann,Lessing,Quatremere de Quincy)一般学者在那里对希腊的“理想美”发狂,希腊考古学也平过是开创时期,一班人对希腊艺术的认识有许多不正确之处,当时见到所谓希腊的东西,多半是罗马的仿制品。哀金爵士Lord Elgin在一八0三年从希腊带回伦敦的《巴特农》雕刻,的确是希腊雕刻黄金时代的杰作。可惜大卫在晚年才见到。他自己发现早年对于希腊艺术的误解,后悔也来不及了。

幸而事实上不许大卫继续不断的画希腊神话罗马英雄,抄袭所谓希腊的规距准绳;幸而他天生是一个紧严的,有的魄力的写实主义者,所以他能画出《Recamle 夫人像》,《Marat 之死》,和《冈城的三女子》Les Trols Darnes de Gand(这幅是他晚年画与荷兰大肖像画家赫尔士F.Hals有相近之点)和其它生动忠实的作品,否则他在艺术史上的地位恐怕不会比他同国的勒不朗Le Brun、德国的拉斐尔,满格斯R.Mengs高多少吧!

安格尔有趣的地方也在他的理论和实践的矛盾:一方面追随他先生大卫的“希腊正统正义”,同时把拉斐尔捧上天去,但是另一方面他在意大利临摹乔图和郭作利的璧画,又趁大家不留心的时候,便宜的收买文艺复兴时期Quatrocento的画。一方面迷信崇拜希腊的“理想美”,同时看见比较画得空洞轻浮的希腊陶器绘画,也认为是了不得的杰作。最妙的是:一方面画《荷马加冕图》(图中有但丁,拉幸,莫利哀,拉方登诸文人像,但没有莎士比亚和歌德,安格尔认为莎士比亚,歌德属于日耳曼的而不是拉丁的,是浪漫派的文人,所以不配给荷马站班捧场。)但是他真正特长的东西,确是肖像画,著衣或脱衣的女人。

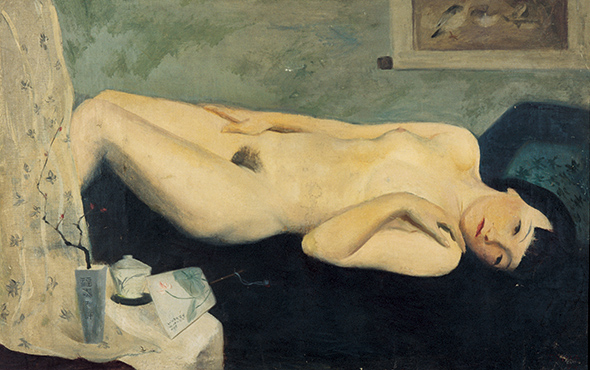

他为了强烈表现女子的肉体美,不惜用各种的变形deformation的方法;本刊上期印出的《婢》一幅,那个女子的脊柱骨至少比通常女子多两节至三节;在《丘比特与戴蒂斯》一幅里,戴蒂斯的颈和手臂长的出奇;在《罗杰救安琪利克》一幅里,安琪利克的颈也特别的长,晚年的《土耳其浴》里面都多有形的夸张,都是很好的例。现在法国的立方主义者––如罗特Andre Lohte变本加厉的拿安格尔的变形方法来佐证他们的主张、画法,他们任意的夸张改造自然,是有先例的。虽则他们的画恐怕会把安格尔气得跳起来。安格尔画著衣和裸体的女人,最难得的地方是在能表现他们的天真和高贵,同时又能尽量表现他们的个性。画美人能作到这一步实在是难得而可贵的。无论《美丽的才莉》,《杜复沙夫人》,《利维哀夫人》,《色农夫人》都可以看出安格尔独到之处上:(一)形的单纯化,线的节奏。面部表情宁静妩媚,但决不夸张,决不斜眼看人,决不对人笑。处处是高贵的、坦白、天真。(二)虽然形极求单纯,线极富装饰趣味,不同对象的个性,的确是毫厘不差地表现出来。上边列举的几幅肖像画当然是最好的例子,就是他的大幅构图《黄金时代》或《土耳其浴》(现藏巴黎卢浮宫博物院)里边的女子各个是体态特性都是不同的,在这一点上,只有拉斐尔和德国的小荷尔班H.Holbe可以同他相提并论。小荷尔班的素描也许比安格尔的稍微坚峭些,但他们站在一起是彼此毫无愧色的。

二、安格尔的线条

安格尔善于运用线条,能用线条来表现“体积”,表现优美的“形”。无论他的线条如何曲折,流利,飘动,换句话说,极富装饰趣味和节奏,但他用线条的过人处,不在求抽象线条––线条本身––的曲折飘逸(例如东方画家或意大利的鲍梯切利、佛拉,安琪利珂)而在单纯高洁的线条来表现体积和形。在画面上虽然极富装饰节奏的趣味,但是他的线条不是一道抽象的轮廓,而是轮廓内许多体积连续不断的结果。试看他的《利维哀夫人》,头纱和衣褶的细腻,综错,飘逸,线条的节奏可谓成功之至,但是除了线的节奏外同时把衣褶下身軀的体积重量,衣服受压力的地方绷紧,不受压力的地方舒松, 都巧妙地表现出来。他的线条不但不轻浮,而且并不求“漂亮”。决不放开笔画一个痛快。无论如何决不离开放松线条里边包含的单纯优美的形。总之,他的线条是“造型的Plastique”,而不是“书法的Callgraphique”。安格尔为世界大素描家之一就是因此。

三、安格尔的后继者

安格尔一生最大的野心要复兴壁画。他的《荷马加冕图》构图持平,不深进去,人物排列对衬,多用静止的姿式,为其与建筑调合,用色少,色调低,用油极薄,人体与衣服同样的画法。全幅虽是壮严高贵,但是一张冷冰没有生气的油画。为什么安格尔画出这样的东西呢?因为他在意大利多年,研究文艺复兴与前期的壁画Fresques,喜好画低的色调,不发亮的表面,和那比较抽象、离自然比较远的趣味。他画《荷马加冕图》时,虽然尽力施展他的素描天才,用低调的色彩,不用强光反光;但是可惜他不长于作大装饰画,始终不能实现他的最大野心。他的学生H.Plandrin,Mottez,Amaury–Duval,虽然在巴黎的教堂里画了不少的大装饰画。离开意大利十四十五世纪的杰作仍然是差得很远。沙赛里欧T.Chasserlau(1819–1856)可惜死的太早,不能充分发展他可惊的天才。要等沙赛里欧和德拉夸的学生沙晓那Puvis de Chavannes(1824-1898)出现于法兰西艺坛,复兴壁画才算正式得人,那便是后话了。

原载:大公报 艺术周刊 第58期 1935.11.16