在当前艺术现场的运行系统中,存在着大量的值得关注的从事“非形象”艺术(不以“形象”为方式的艺术类型)的创作行为。如果进一步对这个系统进行分类,不难发现它们中的很多作品有的与“抽象艺术的‘现代历史’”保持了较近的学术距离,有的则更加侧重“现代之后”艺术史进一步演化的当下语境,在“形式-语言-精神”的现代话语之外,进入到“观念-媒介-视觉”乃至“物的转化”和讨论语境的发起等涉及到一些新形态的观念方式和知识界面,很多新的问题已经不是“抽象”以及“抽象之后”的衍生概念所能够解释,实践的发展对理论认识提出了新的要求。

当前艺术世界运行的“非形象”作品中,存在两种语境,一种是艺术史上“抽象艺术之后”的“抽象性非形象”创作,它在抽象艺术的历史演进中,进入到当下语境获得新的增长点,但基本没有从“度”的文化含量中冲破某种抽象语境的“临界点”,然而其运行语境和视觉属性已经不是历史上“抽”的概念;另一种是从观念艺术的历史演变中随着对既定媒介观念方式的实验而逐渐形成的“物化”状态,或者在“物”、“空间”、“知识”与“人”的“交互”中形成的以“物”为视觉起点的“观念物”,被“观念化”了的“物”,这种类型剔除了惯用的“形象叙事”和“符号化”运作,而进入到对于某种“物”在视觉秩序的建构和“物-形”或“物-场”的“视觉观念化语境”(这些作品在视觉和物质的创作中对应了历史上平面绘画的“形式主义”但与其生效方式已全然不同)。这两种类型(还有一些作品的形态处于两者之间)都在不同的“观念运行”界面中处于不同状况的“区间域”的动态中,尽管其艺术史的线索来源不同,但大量作品和艺术家创作语境的“运行”使得一个存在共性和差异的视觉生态结构出现了,“非形象”概念的提出可以解释许多难以被“抽象派”言说方式所理解的艺术作品,也为艺术创作确立了某种继续深化的批判维度;这个概念的提出和论述也利于在一些“观念化”了的“物”的讨论中明确某种“视觉形态”层面的认知与参与方式。进入当前此类现象“艺术运行”的深层结构和问题的内在情境,需要进入“运行中的‘非形象’”(the Working of Non-Figurative System)的自身界面。

描述艺术现场的发生既需要一种艺术史线索的长线视野,更需要以面对此刻的立场从艺术史走到当今现场,理论也需要随着艺术创作对“临界点”的不断刺激而进入实验性的参与方式,与创作共同构成一种活态的“化学反应”。在“发生性文化态势”的当下语境中,“此刻”的意义得到了解放和纯化,初步从被某种历史想象的意识形式的形而上学假说中松动。

Ⅰ描述:“非形象”运行的事实

在中国当代艺术的历史中,无论是面对自身系统的内部转型还是面向全球化艺术秩序的参与,无论以哪种被动或主动的形式参与(这其中既有自身社会的视觉文化进程的需要也曾经存在西方眼光的挑选和编码),一个基本事实值得关注,就是借助“形象”的意义发生机制制造某种强势的借助符号运作的艺术社会学导向及其话语系统。在艺术理论层面,对社会进程的关注促发了某种很直观的借助“形象”进行转型的便捷,这有历史和客观现实的需求拉动和合理性。历史地看,“形象的有效性”在任何时期都可以在不同的艺术创作的方法论中获得意义,然而这种方式的“唯一性”已被终结。自20世纪的现代主义运动中的“抽象运动”以来这已不是唯一方式,视觉形态层面的“非形象”形态已经在艺术史中确立了合法意义和长期的视觉经验,人类视觉文化和艺术创造的总体系统获得了前所未有的拓展。当艺术不以“形象运行”去实现意义的时候,随着历史进程它的生效机制也已经形成了一个“多样性”的运转体系,不可笼而统之,需要做大量的田野考察和个案研究。

不同“非形象”作品形成了运行方向上的差异性语境,一件不以形象为方式运行的作品既可以借助“形式主义美学”形成某种自律性艺术导向,也可以向哲学“主客体”的不同向度敞开,甚至突破到“知识语境”的观念问题,从发起、投射和讨论形成一个“思想和观念的场域”。随着20世纪60年代“极少主义”以来乃至后来“观念艺术”和行动、装置等艺术形态的发生与传播,一种向哲学和知识语境的敞开使得“作品与知识”的批判性逻辑开始导入当代艺术运行的界面,从“物的形态学”连线“知识语境”的形而上学批判开始在艺术世界运行。在由空间中的“物”向知识系统的打开所形成的开放性、发起性和讨论性语境中,形成了“非形象”艺术的一种前沿性运行,让我们首先关注以下三位艺术家对于“物的使用”,通过这三位艺术家对“物”的使用方式去打开正在运行的多种不同向度的“非形象”艺术的运行界面。

从目前艺术现场和媒体传播的信息中可以很轻松获得以下作品的讨论方式。汪建伟的《赃物》运行在当前的艺术世界,发起了一场“另类”的“物的识别”行动:“赃物”即不干净的物,是对“干净”的物的发问,对已知的正确性的提问,是关于处于时间进程中的事物,等待着如何被“清洗”——被指认和识别。汪建伟的“赃物”所强调的是处于悬而未决的事物的状态,它是正在生成的,无法“干净”的被现在的规则和标准剥离出来,或者说,它也无法被当下所完全吸纳。刘韡的作品通过回收和转换社会中的“剩余物”(在他的工作室里收集了大量旧书、白铁皮、帆布等被使用过的东西),用一系列奇特、古怪、变形的方式转化为作为作品的“物”,他借助“观念”与“视觉”的批判同样发起了一种讨论,这种讨论试图通过建立思考介入到现实中去,对一切事物形成背后的制度、习惯、生活、语言方式进行介入,形成一种个体视角下的机制怀疑,同时他用观念的方式不是赋予“物”某种附加观念,而是建立艺术家的某种秩序,在这种秩序中构建一个现实,从而去超越现有的现实(尽管曲折),他希望通过不同作品和展览的方式去断裂性地在作品中传递某种能量。展望的《应形》和《幻形》则延续了他在观念和雕塑之间所打开的一条通往另一种形而上学的思辨,他在坚守雕塑本体的底线中开拓了个人方式,在这些“物”的语义系统中抽离了所有的社会所指和对艺术史上下文的预设,他在“应物象形”的“六法”古意中去建立一种类似混沌状态中的“物形关系”,他试图将自己隐藏在形的后面,建立一种“随形而行”的“物的实验”,在视觉观上主张适应形的出现而不是要求形符合创作者的造型意愿,展望通过这种思辨的方式“拆解了造型”从而进入到一个个被临时显现的虚幻瞬间的“形”产生的模式,他发起了一场“实验”:在连续变化的过程中探讨时间、媒介、观念、形态、逻辑等对于“成形之物”的实验并在知识语境中追问雕塑本体的价值和可能。三位艺术家的实践启示性地提出了一种“物的形而上学批判”的运行界面。艺术发展的新形态在思想累积的过程中逐渐使得艺术世界具有某种“思想容器”的属性,艺术世界里运行的观念方式凝聚了全人类在当代视觉和思想形态中的创造、思辨、批判和对可能性的不停探索。

面对这种新形态的艺术现象及其发生机制,理论不能仅停留在过去的艺术史的概念中,而应该具备某种“理论的创造力”去阐释当今的“视觉文化”,需要以理论实验性和批判性的视野去寻找更富可能性的理论话语、解释方式和引导力,在历史视野的视线中去重新面对今天的艺术问题,重新勘定今天的艺术界面。以这种理论视角面向艺术世界,去观察现场正在发生的艺术运行,会发现这一基本事实,即“抽象”这个概念及其与之相关的“衍生性概念”依然可以对当下运行的“非形象”系统做出部分有效的解释,但当面对那些新形态的艺术作品,特别是一些涉及到更多与“观念”相关的“思想实验性”和“知识系统的开放性”等复杂问题时,也就是说当作品生效的文化逻辑已经超出某种“临界状态”的时候,这种抽象及其衍生属性的概念就很难解释正在发生的艺术现象,这就需要一种超越抽象的理论方式去参与今天的艺术现场,这也是“非形象的运行”命题提出的现实语境。

在以上三位艺术家之外,还有几位艺术家的作品值得关注。刘俐蕴和梁远苇的创作同时在物、装置和绘画中探索材料、观念、艺术史和日常生活的边界。梁远苇的《早春图之一桌四凳》将日常生活中的物品通过绘画性“非形象-形式”的实施进入空间叙事,形式和观念在交错中将一组中每一个被绘画参与的折叠椅视作一个单元,作品自身内在构成了一种空间关系,古画中的远山、林木的印象变作每张椅面上的纹理和颜色,薄而简单的桌椅构成了一种摆放和叠加的层次,这与绘画中的色域形成了某种微妙和对外开放的提示,他的绘画也在媒介和方法中讨论了视觉。刘俐蕴的作品则更加从水墨走来,并随着女性方式的敏感将柔软材料在绘画和装置中的使用而在传统文化和日常秩序之间建立一种“体验性”的话语,她用柔软材料和富于缝制的纤维在平面上释放带有女性日常节奏的抽象,在观念和视觉的“软体”中释放了超越材料的呼吸,她还将这种观念的敏感延伸到“日常物品”的每一个存在之中。林菁菁也是从装置和观念艺术的探索中创作了一批平面性的非形象的作品,她在平整的空间中充分利用了女性“建构联系”的“线”,在“缝”的穿行中在平面上实施了“线的穿梭”,画布具有了某种带有观念意味的“构成”,与“穿线”所构成的秩序交织在一起的是“填色”的绘画构成,这种绘画和日常物的交织形成了“跨视觉”的趣味体验和对日常经验转化的思索。

闫博的作品在绘画与物品的混合地带设定了一种思辨性的“特别物”,很难分清作品是物还是绘画或者两者皆是或皆不是,但有一点是明确的,这些挂在墙上的具有“技术支撑”的作品中从语言的视觉建构指向了当下艺术的状态讨论,从这个层面讲作品具有了“物”的性质,在这些“物”中闫博设立了一种“逻辑的陌生化”,在这种逻辑路径中,他希望思维能够自由地跳出现有经验和惯性的框架,这就需要建立一种逻辑的陌生语境。

在非形象艺术的运行中,“水墨”提供了不同个案的个体方式,这一方面给水墨带来新的概念形态和媒介启示,有的艺术家的实践也已从水墨中超越,有的在借助和分享了艺术史上的抽象源泉和历史经验,有的也已经不是抽象的知识所能说明。张羽的“指印”探索是从20世纪90年代以来的“实验水墨”中走向行为、身体和媒介的观念化,他在不同媒介的平面、空间形态中实施了对“水”的认识,在那些重复性的“点指”中,水、颜色和宣纸确立了一种行为关系,这种按压方式似乎象征了一种契约和信誉的承诺,但张羽极为明确地消除按压痕迹的“形象信息”,他要以“非形象”的方式重新确立手指的不断按压对于纸的物化,在这种物化中去体验时间和空间,去体验一种表达的“空”和“无”,他在抽象的解释之外寻找破除抽象的新地带,建构一种完全自由的“非形象”的运行系统,因此张羽的作品不能用抽象的或者“抽象衍生性”的既有概念框架去解读,他希望建构的是另一个完全不同的系统。梁铨的作品同样来自于水墨形态的实验探索,他充分在绘画中使用了“拼贴”的方式去建构与水墨的本体气质相通的作画方式,“淡墨”及其体现在视觉可感性中的某种“意会性”的状况在他的作品中建构了一种独立的美学,他将裁减的纸条系统着墨后形成某种气韵的碎片,然后在画面上一次次的“拼贴”去重新建立一种结构上的次序和关系,并在局部的呼应中让整体释放出一种“淡美学”的独特体验,纯粹的气息留贯画面。姜吉安以“现成品绘画”的方式实现了作品内在循环中的“回文结构”,作品向“物”的物理性和观念系统打开,他的《丝绢系列》和《茶系列》使用工笔作画的“绢”和生活中的“茶”这两种带有中国文化“日常性”的媒介,在观念的发动中寻找到一种媒介、颜料、绘画信息之间的转变和重新安排,茶和绢的物料通过姜吉安的一系列复杂有序的制作完成了作品形态上的回文结构,作品中物的不同形态都是同一物在绘画过程中的循环回应,其中的剩余残渣则与过程、时间、结果的重新思考有关,如何反思“过去的知识塑造了每一个人”,“以物观物”的体验方式是姜吉安关注的形而上问题。

抽象之后的“抽象性非形象”

历史上的抽象艺术及其语境已经成为过去的,但抽象所打开的“非形象”的视觉系统不会终结,它在艺术史到当代艺术的不断演化中也吸收新的元素和方法,在转换中更换轨道,完成界面转换后的新语境,“非形象”运行中的一部分就是从历史上抽象艺术的线索延续转换,形成一种“抽象之后”的“抽象性非形象”。

打开PHAIDON出版社由Bob·Nickas带来的Painting Abstraction: New Elements in Abstract Painting一书,会看到全球范围内“绘画抽象化”过程中许多艺术家贡献的抽象绘画中的“新元素”和这类“非形象”的“视觉物种”在当代所呈现出的活力、灵敏性和创造力。在中国当前的艺术生态中,依然有大量的抽象性艺术的发生,但很多艺术家探索的问题已经不是艺术史上的历史语境所能解释,“抽象性”的问题已经从形式美学向“视觉的观念性”和“媒介的方法性”以及绘画在当下的不同方向延长,许多艺术家的创作在艺术进程和文化形态的语境中吸收和转化进了新的思考、方法和语言方式,构成了一种发展形态中的与时俱进,一种“抽象类的非形象”语境渐已形成。

谭平的作品将绘画媒介的“覆盖”属性放大到方法论的独立层面,每一层的覆盖既是对前一层颜色的重新书写,也是对之前信息的视觉隐藏,“覆盖”成了一种视觉文化的表达,也成为一种观念的行为,时间在不断的覆盖中获得意义的参与,而画面中圈圈点点构成了一种艺术家个人化的秩序经验。孟禄丁经历了不同阶段的抽象探索后创立了“机器绘画”的方法,他将颜料在机器操作下的旋转性和痕迹的速度转化为视觉的体验,在装置和绘画的边界处创立了一种可能,旋转的颜料与滴洒不同创造了崭新的视觉,对行动的超越和对手动的消解使得绘画进入到前端语境。陈文骥的作品延续了一种“冷”的视觉方式,他的作品在绘画历史上的“幻觉艺术”基础上不是对形象的再现,而是在“非形象”的视觉形态下去发挥绘画平面中对于空间错觉的观看,他所提供的“观看方式”是有绘画本体根基的又是发展性的,而他作品中的那种“纯净”也随着对不同视觉的建构而被释放到不同的观看中。颜磊的作品是从“观念艺术”的系统中交错进行的,在他的很多非形象作品中,圆环的颜色关系营建了成系列的序列,那些不同的圆环之间是同心圆的也是带有观念感的。一山的“电子抽象绘画”在新媒介时代将人的“手绘”行动放到“电子界面”中去发挥作用,“手动”对“设备”的介入和使用是人对人造工具在数码时代的一种“新参与”,同样作为平面的“案头宣纸”、“架上画布”与“电子屏幕”的对应性使得绘画的含义和方式得到了“更新”,他通过“电子形式”的调动使得源自“毛笔走线”的手感在电子媒介中得到了转化,也在“电子色系”、“电子肌理”的视觉系统中传达了“光亮”的电子视觉与人工手感的交应。刘旭光的绘画是“复数方式”的排列,他试图通过某种观念性的逻辑去使用基本“视觉单元”的复合意义,在视觉的构造中实现“符号衍生”的域场。傅文俊则在“数绘抽象摄影”的探索中将观念摄影从对社会学的关切提纯到对于纯粹视觉和艺术观念的数码建构,他将绘画系统中形式语言的思维在“摄影和数绘”媒介中去寻求方法的意义。马路是从20世纪80年代的“新表现绘画”走来的视觉方式上的扩展,在他的大量“非形象”绘画的作品中凝聚了“绘画性”的致意,同时对于绘画的媒介与方法实验具有足够的重视,让这些实验性的探索重新回到架上绘画的视觉参与,形成了他这个阶段的一种明显创作特征。张方白也是从“新表现”走来的绘画者,他对于内在强大精神力量的感召贯穿“意象绘画”与“形象之外”的作品中,在他近期的“非形象”作品中,延续了对于“力量”的释放,在黑白的视域中画面中的“弧度”由细长粗,充满了源自人的无穷能量。王易罡的作品通过画笔对颜料的实施展现出了表现性的颜料痕迹和视觉体验,他经过一个阶段对于绘画的观念表达,对于绘画信息的隐藏与显示的试验后,很多作品也在“反抽象”中寻找绘画“脱离形象”之后的可能性。马树青的作品将绘画颜料的媒介厚度和物质性释放进厚度构成的肌理体验中,由颜料的物质感和色度叠合所形成的“再构成”体验同样保持了视觉的鲜度,他在方和圆的不同画框里提供了视觉上的独特观看。李迪的作品以不同的颜料变化作为形式单元初步具有一种符号的元素性,他将这种单元在画布上形成了有内在秩序的结构上的排列组合,用关系形成一种叙说。李磊的作品是从抽象艺术的美学叙事开始的,也进入到观念艺术的装置挑战,在他的抽象绘画中传达了一种海派精神,在其中颜料的色度变化是诗意的流淌也是个体精神的抒发。陈若冰的作品在视觉的极简和构成的精神感中对圆环和色域进行了个人化的新诠释,在特定的画面中总存在着一种可感的内容和信息,但看不到任何与形象相关的视觉,颜色和形“单纯”地存在。

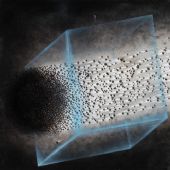

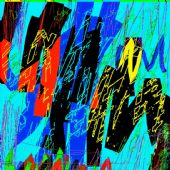

在年轻一代的艺术家中也有大量从事和涉及“非形象”艺术创作的艺术家,许多作品的创作语境都不同程度地与观念艺术后的状态有一定内在联系,但不是典型的观念艺术,在“临界点”之内,语言与“观念之后”的某种艺术语境存在一种微妙的交互。迟群用她特有的工具在层层叠压的绘画媒介中变化着不同的操作,画面在不同规律的状态下形成了格子与刮痕所形成的微妙变化,构成在她的创作中产生了很多变化性的新体验,媒介与方法的个体化正在不断发挥作用。董大为的作品既有空间性的现场创作,也在绘画的平面中形成某种复数的组合,他作品中的那种感觉性的东西具有年轻一代的语调。简策的作品中具有科幻视界的某种观念转化,这种转化在作为绘画内容的层面形成了空间的多维状态。马永强的作品源自一种身体的内在体验,在“身体内向化”的体验中形成了“流沙”的感觉,这种感觉转化为视觉,他将源自版画的某种制作性方法运用到沙石在画布的定位和流淌中,形成了一种带有观念感的宇宙气象,他把震撼美学投射到大气象与知觉内在的深层结构中。廖建华的作品是围绕着“视觉效应”的光幻感展开的,他的作品以车牌的方式命名,而在视觉的二元对照以及不规则的视觉繁复性中推进着“非形象”的视觉探索,大量人工劳作是他创作过程的内置。王豪的作品从建筑的语境推进着构成在“水泥”材料中的运用,他将东方文化中的禅意和日常生活的体验转化为银铂、颜料在水泥中的气质,获得一种可体验感。钦君的作品则运用了金属的物质性,他将一种坚硬和冷漠的材质设计到一种平面的构成当中,并在这种构成中传达一种视觉思路,这种思路还从平面走向了空间的延续。王一的作品运用光亮度鲜明的视觉元素产生了某种视觉效应,这种效应让视觉产生着刺激,他在渐变的色度变化中释放了远看的光色和视觉质感。何癸锐的作品形成了画面中左右两边的分解和对冲感,各种不同的变化使得这一方式获得了不同的或直或波动的感觉,这形成了她作品中内在的一种对话。刘麟瑤的作品中充满了对于瞬间体验的能量流释放,不同的单词和符号出现在这种形式的排列中产生了一种拼贴的波普感,画面在排列性的涂抹方式之外,旋转性的用笔、弧度、圆和拉伸性的笔触、流淌的颜料与那些粗壮的黑线或弯曲的红线形成了破碎与完整的元素聚集。刘商英的作品在风景的现场中完成了某种抽象化的提炼,他动用绘画本体的语言在绘画内在的自身结构和外在景象的感知中寻找着语言的可能性。卢证远的平面作品也联系到观念,在小稿与放大的对应中他将绘画的对象从形象的再现转移得到对于颜料的描绘,进而形成了非形象的视觉结果。王剑的作品在黑色的底域中用白线进行分割,在交差部位的小块让形式关系发生变化,在单纯中寻找一种秩序。苏艺的作品在画面中呈现了微变中的光感,工具在媒介中的铺陈使得颜料富有肌理地形成画布上平整的状况。钱佳华的作品中有效调动了富有温度的色块,并使色块形成的角度关系,那些参与性的线和细狭、色度微变的小色域拉伸了视觉上的立体效果。张伟的作品从极简的传统出发,注重在深度单色中寻找某种精神性的表达,微变的画面中硬朗的线条成为空间上不同次序的“折叠”,显露出的部分同时也提示着那些未显示部分的存在。庄卫美的作品在结构性的探索中进行,她在高密度板上使用“压平的条块”在平面中寻找顺次的组合,物理上空间的凹凸与视觉上色度的变化让观看进入。

“非形象”的运行生态

在以上所描述的参加“运行中的‘非形象’”第三回研究室策展的艺术家之外,还存在着很多不同类型的艺术家对“非形象”的创作和使用,其中有的作品不能算作抽象,有的依然在抽象及其衍生概念的轨道,隋建国、丁乙、王光乐、邵译农、孙原&彭禹、崔岫文、周力、刘可、江大海、胡伟、顾黎明、冯放、邓国源、杨劲松、王璜生、李纲、田卫、伊玄、张朝晖、王怀庆、汤志义、胡勤武、胡声平、陈墙、康海涛、主玛于江、戴丹丹、孔令楠、韦加、李可政、詹蕤、张雪瑞、鞠婷、张子卉、张如怡、刘迪先、战兴隆、余友涵、王川、谢晓泽、刘刚、朱金石、祁海平、冯良鸿、马可鲁、周洋明、党朝阳、周长江、刘文涛、尚一心、仇晓飞、李姝睿、胡庆雁、娜布其等艺术家的作品描述了“非形象”以不同方式所构成的运行生态,需要在学理层面对不同类型的“非形象”进行辨析,进入“非形象”运行的内在界面。

Ⅱ解释:两种“非形象”,“观念性非形象”与“抽象性非形象”

当今艺术现场作为一个从艺术史走来的活性空间,存在与展开于一种“发生性文化态势”下的视觉与文化实践,它可以从艺术史经验中提取经典部分进行“再创造”,亦可以一种更为打开并进入当代“知识系统”甚至“思想形态”的运行方式产生跨领域的“界面转型”,这种打开提供了艺术生效的各种新方式。在这个由艺术史的文化逻辑演化导出的“界面”,产生了艺术状况的变化,面对这个“界面”需要判断力的同步和视角调试。如果以“非形象”艺术形态的运行为观察,就会发现无论以何种方式作为侧重,它们将观看和阅读引领到打开各种“可能性”之中,创造的活力在此凝结,而且类型多样,其共同特点是不以“形象”为运行方式,这构成了一种值得研究的“类型化”的艺术现象。

我把这类艺术现象命名为“运行中的非形象”,它在今天是“运行中”的,是动态的,包括至少两种具有视觉相关性但却也存在着差异性的运行方式:一种可以称之为“抽象性非形象”,它与抽象艺术的历史语境以及抽象艺术之后的衍生理论相关,具有新的增长点;另一种作为一种当代艺术的方式,联系到艺术史上的“观念艺术”,演变进入到“物的发生”和“场域的再生产”以及更多向“前沿知识系统”敞开的界面,我将其称之为“观念性非形象”。“抽象性非形象”和“观念性非形象”共同构成了具有一定视觉联系(“不以形象为方式”运行),但具有相当差异的一个“非形象”运行系统。“运行中的‘非形象’”成为了一种可以在尊重差异性基础上研究当前创造和理论问题的一个活的概念。

“抽象性非形象”的理论现状

由于中国语境的特殊性,我们不得不面对这样的事实,当抽象艺术的基本问题还没有在公共领域和审美启迪的广义空间完成足够普及的情况下,就不得不面对“抽象艺术理论死亡”的尖锐问题(批评家易英),也同时出现了一种衍生概念性的规律性总结,比如抽象艺术的“后抽象概念”(批评家何桂彦、易英),也有学术界讨论的“观念性抽象”艺术现象的出现,或者从“打开抽象”的解放性思维提出的话语,甚至还包括“反抽象”的视觉语境。可以肯定的是,与依靠“形象叙事”运行的艺术范式(包括具象和意象等不同形象性艺术,无论是绘画、雕塑、影像、行为、装置还是各类与形象有关的媒体艺术)不同,这些都属于“非形象”的艺术范畴,具体来讲,这类“非形象”可以称之为“抽象性非形象”。“抽象性非形象”保持了艺术史上从经典的抽象艺术语义延续下来的基础问题,并在“抽象之后”的衍生性语境中得到了很多扩展,“抽象性非形象”的运行与抽象艺术的历史和发生语境有关,也在20世纪60年代的“观念艺术”风暴之后随着“观念方式”从对“形式和语言”的否定性和反叛性转向作为一种艺术创作的方法论层面的“动力机制”,即在曾经的“现代主义”艺术时期“形式主义”美学对人类创造性的“拉动”之后,“观念”从美学上的“反形式”和社会学层面的“反收藏”、“反市场”和“反博物馆化”逐渐内化为新的拉动艺术创造力和开启艺术新界面的“动力方式”。“观念”作为一种普遍性的运行在当下现场中的动力机制,也同样“沁入”到“抽象性”的“非形象系统”,在艺术史复杂的线索中演化为当今“现场”中通行的集体无意识,构成并进入“惯例”的内在结构中发挥作用。在抽象艺术的历史进程和艺术史的文化逻辑作用下,在“现代进程”之后,进入到“抽象之后”的新阶段中,“观念方式”也在“抽象性非形象”的系统中发挥着重要的作用,在“形式动力”、“精神动力”等动力系统之外,“观念”与“视觉”和“媒介”所形成的新动力正在“抽象性非形象”的运行中发挥了新的拉动作用(但没有进入向“知识系统”和“思想体系”打开的“观念的临界点”)。“抽象性非形象”在这个层面与“观念性非形象”具有一定“视觉形态”上的相通性,共同构成了“运行中的非形象”艺术现象。

“物”的转化逻辑:“观念性非形象”所提供的一种批判维度

“观念性非形象”运行中很重要的一个现象就是关于“物的发生”,观念与物之间的相互投射与转化成为了值得关注的问题,表面是物,物的背后是一种开放性体验和参与,并与知识系统和思想语境具有更为开放的思辨性转换,这特别在汪建伟、刘韡和展望的创作中体现,需要从理论的层面进一步解读“物的发生”。

“物”如何产生意义,“物”如何建构观看,“物”如何实现场域的生产和再生产,以及“物”如何诠释自身,关键在于“物”如何实现与“知识系统”的“交互”。这形成了一套有关当代艺术语境中“物”的发生和转化逻辑,在这个逻辑下,“观念”作为一种“动力机制”成为艺术家绕不开的视觉语法,这也是艺术创作方法论层面正在“运行”的一种规则。从目前情况看,一旦绕开这个规则,“物”将很难实现转化,这构成了“物的批判”和自我实现。需要对这一规则惯例进行阐释,在这个逻辑下作品可以开放到文化语境当中构成批判行动,如同马丁·海德格尔在《物的追问》(原标题“形而上学的基本问题”)一书中所解释的,批判是理性的启蒙,对文化的一种建构性的推动。这种批判是一种行动,这个行动串联起物、场域、思想的开放性界面,指向文化上的、形而上学的理性批判。

此刻,理解“观念性非形象”,特别是其中涉及到“物的转化”问题,很难绕开艺术史逻辑投射到当下所形成的艺术惯例,这是当前在“现场”所被隐藏的“运行秩序”,也在导出与知识系统相互开启的“界面”,“界面转换”在当前成为值得深入研究的问题。艺术史构成了一种合法性意义上的“文化逻辑”,并与“知识结构”的形而上系统建立了前所未有的“交互机制”,如果不理解艺术史,我们将很难理解“此刻运行中”的包括“非形象艺术”在内的很多艺术问题。某种程度上,“知识结构”的“共同体”基奠了艺术世界运作的基本方式,确立了艺术运行的“隐藏界面”。只有通过艺术史所形成并投射出的“文化逻辑”和“知识结构”,才能理解当前艺术“运行界面”中“物的转化”,这不仅是一种“知识生产”,而是集合了“物的转化”、“场域再生产”、“观看的发起”、“讨论的发生”等相互联系而统一起来的一种综合意义上的“文化发生”的行动,它对应并发展了曾经哈拉德·泽曼意义上的“人的行为”。可以说,“文化发生”是集合了“物的转化”、“场域再生产”、“观看的发起”、“知识引入”等等一切内在串联和敞开的视觉批判,联系起历史上的一切感性学和实现理性内在合理性的一种联通“知识之上”和“知识之下”的桥梁,“文化发生”是一种内在的统一和完备性的批判,艺术家在这个界面中开展工作发挥创造力。这构成了一种当前艺术运行的基本原理:“文化发生”的批判力和创生性。在此基础上,需要进一步理解“物的发生和转化逻辑”去进行“物的批判”。

每一次“物”的具体发生都是针对特定的语境、问题、空间,去进行一次人对物的特殊体验和创作,在艺术史的文化逻辑和观念系统中对“物”进行一次即刻和具体的“个人语境”的探索、尝试、协商、甄别、反思、否定、淘汰、选择、设置、对话等一系列多样性的行动,形成一种“人的行为”、“物的生成”和“论的发起”,这是对于一种前沿和思辨性的艺术状态的确认和再生产,是一种“人机互动”(人的思想的生产性和创造性与“艺术机制”的互动)。“物”既是思想的痕迹和残留物,又是理念显现为美学的一种视觉载体,它同时也是这个思想和视觉过程的媒介。“物的发生”成为艺术家在当代艺术惯例中寻求再确认和“个体刺激”(以个体方式刺激这个机制从而产生创造物的“个别化”行为)的物质、观念和行动的视觉集中点,由此形成了从一般物向艺术作品的转化。这个转化的背后,存在着艺术的惯例、机制、语境及其个别话语的运作。以上也构成了物的发生与转化的艺术逻辑,在这个艺术家和艺术界的不同角色所发起的视觉和物的思辨中,大写的艺术潜藏在现成品和观念垃圾的场域中,等待着人的介入和讨论,去提取有效信息或者从发起到生产新的讨论,这构成了一种“批判语境”的可能。对“物”的诠释和各种在确定和不确定之间的活性地带的思想链接,从艺术家的发起到以“物”为集中点的讨论,形成了当代艺术概念下从物理、物性到知识、思想和观念的开放性体验。批判涉及到物的问题、场域的问题、思想和视觉的问题,由此形成艺术作品含义上的物的发现,把一个物,经过艺术家的发起,通过惯例性的“开放性通道”进入艺术世界的运行界面,从而实现了“用物超越物”的升华。

这是观念、知识和思想活动的物化,在知识结构的界面中实现对艺术作品物性的诠释。在这里“物的视觉形态”是“非形象”的,没有现实形象对应的“非形象”,观念作为一种“机制”在作品中发挥不同的动力作用,形成一种既内在于作品中又具有形而上可开放性的理性批判,建立了经过批判之后的理性启蒙的通道。此时的“物”击穿了天花板,联系到形而上学的界面。

“物的发生和转换逻辑”建立了自行的空间语法,实现“物”对空间的占领和诠释。空间中的“物”成为人在空间中发起艺术活动的理由和启示;“物”的空间则将知识的结构注射到空间当中而使得空间成为“链接知识”的场域。人的思想的发生性、生产性和创造性在这个被“物”所“知识化”和“场域化”的艺术惯例中被鼓励和打开,敞开向由艺术所建构的与现实世界有关联但超越现实世界的一个崭新的“物秩序”、“知识结构”和“场域行为”,由此实现了由“普通物”向形而上学的某种约定,开启一种思维方式的开放性转换,即从习以为常向陌生化的转换,完成“物与人”的相互投射,从“物化”和“场域化”实现“人的行动”,知识的启示性和思维的超越性在“即刻”又通过“人工制品”和艺术转化的逻辑反向向现实进行刺激和“语境投射”;或完成另一方向性上的对“现实介入性”的抽离而形成对物本身的生成逻辑的阐释,对“物-形”相互转化关系语境中的一种物的观念方式的“视觉纯化”,从而将艺术世界中的“形式”通过“物性”去寻找“物本身”的哲学属性。总之,在“物的发生”和“物的转化”语境中,“观念”内在于艺术家的创作过程而“内化”为当今艺术系统中的“动力机制”,由此可以实现思维方式从日常秩序中的解放和知识语境相通,开放到“知识转型”和文化研究的结构中。在“形象运行”的确定性之外,“非形象的运行”具有更多的曲折和不确定属性,这也在一定程度上有利于“物”向知识系统的打开和向思想路径的自由开放,它需要发起者、场域和参与者之间的一种“语境确立”。

“物的转换逻辑”是“观念性非形象”艺术运行中比较重要的一种形态,此外“观念性非形象”自身的其他类型在时间、媒介、身体、物性的不同方式中都各自确立了自身的运行方式,使得“观念性非形象”成为由不同个案所构成的多方式的艺术现象。

结语

当前“非形象的运行”为我们提供了一种艺术上的方式,作为一种“实验性”的理论对“非形象运行秩序”的讨论并非对其“神化”,而是透视和解析。“抽象性非形象”从历史上的抽象艺术线索演变而来,在某种文化含量的“临界点”之内也存在“观念性”的某种参与;“观念性非形象”更多在“观念系统”、“知识结构”和“思想场域”中运行,它在视觉形态上也具有自身的“语言结构”。“抽象性非形象”与“观念性非形象”共同构成了当前艺术世界“运行中的‘非形象’”,运行在没有现实形象对应物的视觉逻辑、观念机制和知识界面。“运行中的‘非形象’”与“形象的运行”构成了人类“当代视界”的两种视觉秩序。理解和认知周围正在“运行中的非形象”是理论实验性和引导功能的内在自觉,在“运行”层面提出和讨论“非形象”的概念有利于在建设性的语境和界面中应对正在发生的艺术事实,并给它一个属于自己的领地——“运行中的非形象”。

王萌(策展人、艺术批评家)

2016年11月25日于中国美术馆