2018年是中央美术学院的百年诞辰,百年校庆热度已持续一段时间,在第一阶段以“悲鸿生命:徐悲鸿艺术大展”和美术馆馆藏精品展致敬前辈传统的活动中,我们进入了第二阶段——以研究生、本科生的毕业成果展向校庆献礼,向社会展示美院风采。五月至六月,整个学院洋溢在毕业季的热闹氛围之中,勃勃生机的校园大型集中展览吸引了无数观众的到访,毕业展也掀起了艺术圈乃至全社会的关注与讨论。

毕业展作为每一位历经美院生活和学习的学子走出校门、踏入社会的“仪式”——包含着几年的积累与沉淀、心血与情怀。毕业展之际,中央美院艺讯网也发起众多有价值的活动,本次邀请了从美院踏出校门的年轻艺术家、设计师、建筑师、学者们共同“回望毕业展”:基于现在的毕业展,回味自己当年的毕业故事、讲述对如今毕业展的观察,乃至为即将踏出校门的青年学子们分享一些自己的成长心得。

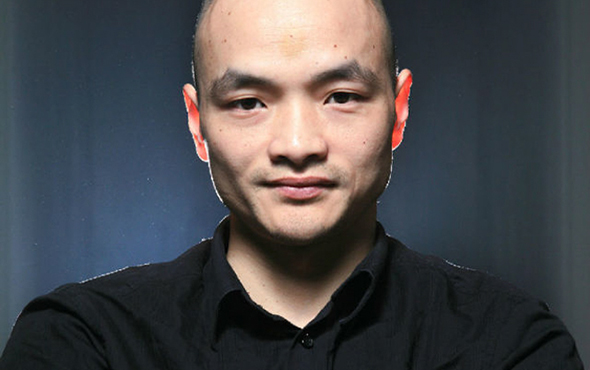

艺术家王光乐,1992年年仅16岁的他进入央美附中,2000年毕业于中央美术学院油画系第一工作室。踏出校门后,因“水磨石”和“寿漆”等系列作品,成为70后油画家的重要代表之一。邀请王光乐来聊聊毕业展,理由似乎很清晰,其一,令他声名大噪的系列作品的原点多多少少都起于其本科毕业创作,毕业展成为开启王光乐成长生涯的“里程碑”。

更重要的是,王光乐身上的些微“反叛”精神或许正是艺术家保持自由、独立思考的一种特质显现,要知道,他当年所在的油画系第一工作室,重点研究文艺复兴以来的写实油画,而王光乐冒着被“出局”的风险坚持了自己的“抽象创作”,导师否定好几次,靳尚谊老院长在最初也给予了否定。听起来整个事件过程煎熬,但他却说自己内心敞亮。这些抽象并非不可理解,在最后,他拿到了当年毕业创作中最高级别的“院长奖”。

可以说,毕业创作让他一战成名。我们不妨来听听他是如何理解“毕业创作”这件事、创作时突破窠臼呈现自己的想法并让大家接受,以及以油画系学长的身份又是怎么样观察2018年毕业季的呢?

采访对象:2000年油画系毕业生、艺术家王光乐

采访时间、地点:2018年5月末于中央美院美术馆展厅

采访记者、整理:张译之

采访校对:王光乐(强调保留口语化文本)

其实我一直没有跑偏,都围绕“超验变为可感”做工作。

作为毕业十几年的老校友,如今也是很有代表性的艺术家,你当时在美院毕业时是一个什么样的状态呢?

王光乐:我特意把我们那年的毕业创作集翻出来看了看,我的那个五联画下面有一个句子:“通过虚无,体现非直接经验对象的实在感”。我想就是想确认当时说的和画的是否一致。这句话暗示“看到的是一个表象”,试图通过它表现我对“时间”的感觉,话说得有模仿哲学化的语气,还好比较准确地描述了当时的画画的思考——画画让“超验的”变成可感的东西。从这一点来说,其实我一直没有跑偏,都围绕“超验变为可感”做工作。一般来说超验是理性思维才能把握的东西,但是,特别的是在艺术里能用感觉来体验到它。所以当年的毕业创作对我来说挺重要、也跟之后的艺术创作挺一致的。我再没有去寻找别的主题,一直是在为某个特定的理念去寻找形式,这里面围绕的主题一直都是“时间”。工作方法也都没变,呈现出的作品一直是这个理念一个外化的形式、一个可感的物质。

虽然当时还没有步入社会,但是一些基本的思考已经开始了。思考我真正感兴趣的东西是什么?能不能比较直接地表达这个东西?可能大家只是没有看到我画面里的“一画室”古典技法,其实深层里文艺复兴以来的西方古典绘画正是脱离宗教,走向人的理性的绘画。掌握这一套技法意味着你在学习理性思考。正是理性,让我认定美院的教学里边是有“表达真情实感”的传统的,所以我遵照这个就去画了。我至今不知道是如何能够拿到院长奖的,只是知道朝戈老师、刘小东老师都很喜欢这些画。那个奖当然反过来是鼓舞了我,沿这条毕业创作的路线发展出延续到现在的脉络,对我来说它就是一个种子,母题都没有跑开,变换的只是形式、外观的东西。

听闻你当时的毕业创作还掀起了不小的风波,要不再讲讲你当年毕业时的故事吧?

王光乐:当时在油画系一画室的时候,毕业经历还是挺波折的。我的导师是孙为民院长,他否定了三次我的创作稿,创作稿通不过意味着你都毕不了业。不过,我不是说了我在一画室里学到了理性的思考了嘛,三审不过,但我认定我的稿子是主体自觉的,就不管不顾画开了。当时的工作室学生少,老师就是家长,对学生非常关切,但学生对老师很惧怕。最后靳尚谊院长还来我租住的农民房视察,他对我已经完成的几张画也是保持否定的状态,他认为我既然学了四年的专业我得有学到的东西的展现,要体现油画有形、有色、有体积的感觉,但我的画面看不出这些功夫。

然而,我觉得我不单掌握了这些东西,也呈现了这些东西。比如说画面没有颜色吗,我觉得是有的,没有体积吗?空间呈现体积。没有形吗?其实是有形的,而这个形还可以拓展成“形式”来理解。

比较遗憾的是,因为“惧怕”,这个过程中并没有展开“师生对话”。这个对话只是我的内心戏。老师的否定经过自我的内心对话被我否定了,应该是文化基督徒刘小枫的“个人话语与权力话语”分析鼓舞了我。剩下的问题是怎么放弃掉作为“身份”的东西,比如说毕不了业、没有学位,或者说不让展出这几张画。理性做出的判断是,我不能在意外边的这些东西,我只能思考我“主体”的境遇,关注创作的心境,而不是“身份”的境遇。

创作一定是主体的创作,是精神对自己的发现。

那又是怎么从写实的训练中突然转向略带超现实的空间的绘画的呢?这系列创作是有什么根据的吗?

王光乐:在画室里我的成绩并不出众,但一直都是以一个非常好学的态度去学习、训练的。我觉得技术作为练习是非常必要的,比如说你要去理解西方的透视、要去理解什么叫做油画的体积、空间或者色彩关系,作为学生就必须去好好掌握老师教给的。但是在这之外我比较好奇习作和创作的关系,包括毕业创作怎么画?画什么?毕业创作和创作又是什么关系?等等。往届毕业生的毕业创作模式让我产生厌烦,一般是找到一个社会题材,然后与导师讨论中心思想,再用高超的技法把它表现出来。然而,我觉得绘画或者说一个创作是今天为止少有的很独立的个人工作,从构思到操作,呈现是很完整的、独立性的东西,“毕业”的干预对它的破坏性很大。

《下午3-5点》还是有实物对象的,画的是美院中转办学时代“二厂”的多功能厅。当然,首先是我心里已经有一些想要呈现的东西了,正在等待一个形式的触动。突然一个艳阳高照的下午,走进黑洞洞的偌大空无一人的多功能厅,眼睛适应了黑暗,从未拉严的窗帘打在地上一线斜光,就是这个场景把自己触动了。我立马用相机拍了那个场景,但是技术很差,严重的曝光不足,这倒给了这组画创作的空间。

我思考了很久关于什么是创作,比如说梵高,他为什么画一个破鞋子或者向日葵就可以成为一张画。我得到的刺激是,他是一个天然的艺术家,一个燃烧激情的艺术家,他的情感点燃了他的画笔,笔触点燃他所画的对象可以引起每一个人的同情。

我觉得我肯定做不到那些东西了,我没有这种天赋。但我意识到创作更深层的东西,创作一定是主体的创作,是精神对自己的发现。可能是对宗教、哲学感兴趣的缘故,我一直关注我自己的精神形态,毕业前我很“虚无”,但那时候我还不能理解哲学上的虚无,可能只是类似于“无聊”的意思。

既然对宗教哲学感兴趣,这些对你的毕业创作有何种影响呢?

我先是对基督教比较感兴趣,但我不是教徒,当时在美院已经有多种形式的传教,比如说家庭教会。我参加过一次就受不了了,可能是艺术家对形式很过敏,教堂我也进不去。后来我是看到一些文化基督徒的书,觉得蛮有意思的。

当时我得到最大的理解是,信仰,信仰完全不是经验的事情,因为经验世界是要去证明的,比如说一般做什么事儿,有什么用有什么结果,把这个给证明给我我就去做。信仰不是这样,你做就是这个本身,结果不是可有可无而是你已经先验了,因果就这样被倒置了。这些认识有这样一种作用,就是补偿了我一个没有物质占有的朴素的唯物主义世界观的学生的精神满足,这对于画画来说大有裨益,所以我不太在意画这张画的结果,作品本身已经被这种理念确认了。

我希望我们自己能够不断审视自己,审视艺术对艺术家提出的要求。

像你说的本科毕业创作几乎是你现在所有艺术创作主题的起点,可以再详细谈谈这中间有什么启发以及做了哪些延续的作品吗?

王光乐:毕业后我又画了五张《下午3-5点》,当然手法与毕业创作很不一样,有一些甚至非常自然主义的画非常具体的一个场景,可能是残破砖墙上有一束光,或者地面上有一束光。那段时间我就是对一个具体的时间很沉醉。有一次那束光就落到一块儿水磨石的地面上,画那个水磨石地面太费劲了,画了很久很久,重复地去描一个图案,其实也不是重复,因为每一个颗粒不一样,处理它所花掉的时间和我想在画面呈现的具体的午后的时间这两个时间不一样,前面的时间更抽象,它是一个我们理念上的时间,后面是可感的时间。我后来就趋向于抽象的“时间”了,“下午”画第十张以后,到2002年,我干脆把这束光去掉,因为没有办法让每一张画都有这个或那个方向的一束光,我开始单纯的去描水磨石地面。这样的处理也让画面中的具象质素越剥越少,这就是“水磨石”系列的开始。

到了2006年的时候,从对时间的领会触及到了非常真实的东西。想到外公小时候家里头摆了一副棺材,我对这个深有触动,它包含了多层的意义,一个是个体生命的有限,死亡对于生者和死者的意味,另外它也是过去的传统民间社会形态的反映。于是,我在一块画布上反复去涂刷,涂刷留下的痕迹形成的厚度得出时间积累的形状,形成一个更具当代视觉语言的绘画,因此派出另外一个系列叫“寿漆”。这两个系列的作品都还在进行,“水磨石”系列现在也还在画,因为你不断的在画,画面还在不断的在变,虽然很慢。

当艺术家这么久,对您本科学习的写实油画的意义有没有新的理解或者说它会往什么方向发展?可以结合今年的毕业展谈谈这些想法?

王光乐:其实历史来说就是摄影把绘画“挤”了一下,绘画发生了很大的变化,绘画完成了自己科学的工作,把提供经验类知识的功能交给摄影了。因此绘画可以超验、可以谈审美了。我看到基础部有一个学生画的素描椅子(《现代症候群——百态》),我觉得很有力量,这幅素描作品很好,也就是说写实不是问题。而且其实现在写实难度太大了,因为它很窄,你在写实又要有你自己的东西,这多矛盾,这东西就叫语言,而语言是你必须是真有天赋如梵高或者说通过理性得到主体的自觉才能够得到的,你要把这东西跟历史上的东西区别开它才有意义。所以说,如何达到语言的难度才是大问题,问题并不在“写实”。

一楼坡道上张怀儒的《相》我很喜欢。作者通过一个编程,让一百个名人肖像以不可察觉的微妙来“不住相”,这个《相》名字很准确。可能通过一个作品在今天很难评判它的艺术水准,我觉得必须是人、作品和它的“理念”三者联系才好判断。中国画的有一件景婧恩《浮生若梦》也不错。

相对于装置和雕塑,我个人更喜欢看绘画,感觉亲切。绘画天然就以四个边框为世界,比较容易进入。在毕业展上,因为空间的限制,空间或新媒介艺术其实会互相干扰,你不知道它的边界在哪里。绘画因为有边框的限制,倒成它的优势了。

给年轻的毕业学子们分享一些从事艺术家行业的心得?

王光乐:那我说说我个人艺术家体验史。在附中毕业时我就把自己当个艺术家,美院毕业我觉得我也是艺术家,但美院毕业的我就笑附中毕业的那个艺术家,等到美院毕业五年我觉得刚毕业的时候想当艺术家太可笑了,然后我现在毕业十八年了,我再看十年前也是可笑的。所以我觉得美院那次的毕业创作,是得益于我在上美院二年级开始的艺术和人生的自觉,其实它在哲学里有一个说法,叫没有审视过的生活是不值得过的,庆幸那个时候开始的审视没有让我的根基长在沙子上,可以生长到今天。但我不能保证以后,我希望我们自己能够不断审视自己,审视艺术对艺术家提出的要求。