2018年7月21日-9月20日,“此刻-水墨意境与当代图像”:蔡广斌艺术展在意大利威尼斯奎里尼基金会博物馆(Fondazine Querini Stampalia)举办,呈现了艺术家近年来重要的水墨代表作及最新尝试。从90年代开始,蔡广斌持续对本土正在进行中的新文化观念与视觉经验进行个人化的当代探索,使水墨艺术这一传统遗存的中国艺术在观念、图像、方式和手法上都有了脱胎换骨的转换。他是目前中国现代化进程中将中国水墨艺术推向国际化的有益实践者。他所探索的“影像水墨艺术”代表了中国水墨向当代转型期间的最新成果,具有重要的学术价值。

采访人:朱莉(CAFA艺讯网中文版主编)

受访人:蔡广斌(当代水墨艺术家)

一. 关于展览“此刻”

“人在完全自我状态下的此刻感受,中了内心那一个点。”

朱莉(以下简称“朱”):此次在意大利奎里尼博物馆举办的个展,主要呈现了三个系列的作品,基本都是这两年的新作品,包括“影像水墨”、“窟山”、“此刻•历史”,您能介绍下这几个系列作品的创作概况及之间的关联性吗?这次展览对您个人的意义是什么?

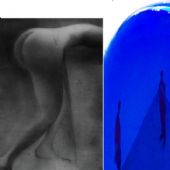

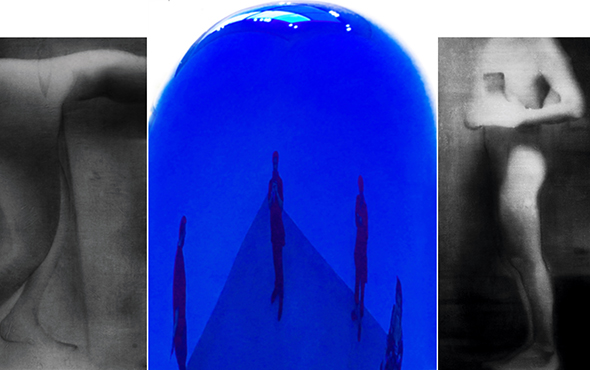

蔡广斌(以下简称“蔡”):“此刻”展览的主要作品是从2017年我在合美术馆个展之后的扩展和延伸。另外,其中几件作品《自拍-Iphone-No.A20》等完成的时间是2015年。“影像水墨”系列作为我创作的主线贯穿了从2008年至今的观念演变和形式推进,这次这个系列的几件作品风格各异,探索了新的方向。如:《自拍.lphone.no-2018.01》作品源于对杰夫•昆斯蓝色作品的一次反射性的拍照。蓝色的“膨胀”,里面有我和他人的影子,而主动的“自拍”和被动的“拍”心理异样。《他拍-2017.7.10》作品由水墨绘画和影像水墨制作两种艺术方式组合而成。右面一幅是对女孩观看我作品现场的再制作。左幅是对右幅场景作品的绘画性心理反映。《2017.5.5.23:6》表述的是一种心理上的私密化的抚摸和慰藉。而“窟山”系列则是从去年5月到今年3月间完成的。至于“此刻-历史”系列完成于今年3月及6月的时间间隙。

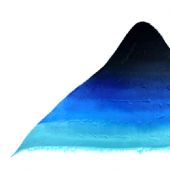

如果说三个系列具有关联性的话,它们的创作观念其实都是基于“影像”的手工质感,将图像进行“数字化”处理后,用我自己的水墨技术语言手工画出来或者进行拼贴组合。实际上,“窟山”系列中的“中国山”及其它相关作品的创作源于敦煌莫高窟里的那些壁画,具体来讲便是被古人们总结绘制出来的符号性质的“三角形态的三色山”,之后我将其中最具特质的“山”经过自我总结和浓缩,称之为“中国山”。

我个人认为这次威尼斯奎里尼基金会博物馆的水墨个展是一种姿态,虽然是我个人的,但是“此刻”以当代水墨的方式面向西方展示,很中国。

朱:提到“窟山”,我认为在您一贯的影像水墨创作中属于比较特别的一组绘画,一直以来你的作品以黑白灰单色为主,很少出现色彩。这一组绘画很“耀眼”,作为“一种新的中国式的意境表达”,不难理解其中对传统文化图像表征的抽象化与再创造。这一组绘画的创作契机是什么?

蔡:要说契机,其实是我迟了许多年,因为这是90年代我就想干的事情,有意思的是我五次去敦煌,有次中秋刚好是在莫高窟顶上的鸣沙山深处度过。而莫高窟对面的三危山下是我多次深入的切身醒悟之地,那些藏在洞窟里的壁画“山峰”不会因为安静而失去人类思想的痕迹,相反它们是永恒外溢的。去年8月再一次敦煌行,从窟外的山看到洞里的“山”,如情人一眼瞥见,“美丽至极”!这其中的含义之深和当代情结不说也知。

回到上海经过一段时间的准备,两个系列便绘制出来了。“窟山”系列里的《中国山(源于敦煌428窟、窟顶北坡东壁环山)01禅修-2017.6905》《中国山(源于敦煌428窟、窟顶北坡东壁环山)03禅修-2017.6906》等源于敦煌莫高窟,却是一种当代性质的、图像化了的中国式意境表达。这些作品的绘制过程都是利用手绘水墨,突出了“影像化水墨的手工感”,设色则运用了矿物质的石青、石绿,并且刻画细节采用了中国画传统的叠色染法。其实,无论是敦煌艺术受印度教等西域文化的影响多少,但根深蒂固的中国根基却更加突出,今天强调这一点十分重要,“佛光映山成色”中国传统文化所特有的墨、石青、石绿三色所绘制的“三色山”经过图像化处理,我完成了心理层面的“中国山”,以彰显作品作为传统文化标识的再生性。

朱:“此刻”是一个颇有哲学意味的语词,具有丰富而宽广的含义,它指向了当下与存在,又包含了过去和未来。选择这样的展题必然有您的考虑,从您的角度,您如何阐述它?

蔡:“此刻”是基于我的作品主题及具体的表达方式而来的,大多都是在“那一刻”正中心理所想。事实上,关于“此刻”我的理解是:人在完全自我状态下的此刻感受,中了内心那一个点。这的确是个人心理化的问题,而副标题“水墨意境与当代图像”好像有些啰嗦,但又必须强调一下,因为面对西方,即使是在中国,水墨意境的当代追求,在今天仍旧是值得探讨的命题。

二. 个人经历/意识

“那团模糊的、沉沉的东西,我只能说是我多年的经历所积压的、挥之不去的精神性的东西。”

朱:在谈论具体的作品之前,我对艺术家的个人经历往往比较有兴趣。这包括您的求学经历和家庭生活经历。80年代您在浙美中国画系上学的时候,正值中国85艺术新潮,对于新艺术的认知及其与传统的关系,您在观念上早已经和学校的先生们产生了不一样的见解。为什么经历了浪潮,仍恪守水墨的范畴而非更“尖锐”的创作形式?作为一个学生,您当时是一个什么样的思想状态?在这期间受到过哪些国内外艺术家的影响?

蔡:经历了84、85美术新潮和后来80年代末的浪潮,我并不认为在当时较之更现代或更当代的装置、影像、行为等相比水墨材料或者绘画更加有意义。相反,在中国对于水墨材料的再度认识和个人语言开发的研究仍旧很重要。水墨背后的民族身份以及文化延伸都促使当代艺术家去反思东方性或中国力量在当代艺术中的位置。更为重要的是,水墨的当代化并不是简单的水墨问题,而是一种国际性的文化更新和融入。

84、85美术新潮的背后其实是西方的科学和民主,80年代在浙美我主动吸纳西方现代哲学、西方现代艺术,并对中国传统文化有了全新的理解,包括对“人”的认识等等,促使我的思维投向了传统中国画之外更广阔的领域,目的是实现自我。至今我一直保持看书的习惯,重要的是如何把必须掌握知识转化为头脑的发动机,而不必破万卷。

我反对水墨只是走向传承和时代感的老路。水墨完全可以是同胞兄弟中另外一个,输入他者的血液,便更有力量和革命性。在这巨变的时代里,谁都难以阻挡水墨的当代化进程,当水墨真正的当代化后,它便仅仅是一个传统材料,重要的是画中的内容、观念以及视觉性。而八十年代发生的思想革命和冲突的确也影响了我的价值观,对杜尚、安迪沃霍尔直至后来的博伊斯,七八十年代的美国艺术、意大利超前卫艺术、德国新表现主义、当代英国艺术的新趋势(Young British Artist)的学习都有很大的影响。但是再后来对传统唐宋前后的绘画兴趣似乎也大了起来,觉得更像见到久别的亲人一般。

朱:对于时代的浪潮与变革,您总是比较敏感。这与您的家庭生活经历有关吗?可以谈谈您的母亲或家人对您艺术创作的影响吗?

蔡:我的父亲做过基层文化馆的负责人,母亲做了一辈子的小学校长,在他们的身上保留了那个年代纯朴善良的品质,但又难免留下了毛时代的烙印。改革开放后他们又必须思想大转弯。他们一直都是在各种各样的政治运动中度过,不安地活着。我少年时期在他们身边,后来自己的亲身经历都使我对政治与人关系十分敏感,直至后来创作中的批判性也与这些密切相关。

朱:您常会提到08年秋天去崇明岛,夜幕下经过陈海公路的经历。深刻的视觉经验,以及与内心碰触产生的意识能量直接启发了您的影像水墨系列创作,你曾描述“那是一种早年时期的悲凉,贯穿至今的模糊的沉沉的东西。”我想知道那是一种什么感觉?如今您是否能够描述这一团模糊的、沉沉的东西?

蔡:啊!那团模糊的、沉沉的东西,我只能说是我多年的经历所积压的、挥之不去的精神性的东西,累积多年,与中国社会大环境相扣,情绪的落差导致人生的自传体都被罩在这灰色的苍穹之下……

三. 创作语言/手法/形式

“一种作品本身相互触及与某种流通感的视觉语言便出现了。”

朱:您创作中一个最显著的语言特征是将水墨与新影像结合,从而形成新的审美趣味和水墨图像样式。事实上很多艺术家在绘画时都会借助手机或相机拍摄的图片素材,您的独特之处在哪?您作品中影像与水墨之间的关系是什么?

蔡:手机拍摄在今天已经是种大众生活方式了。而对于我来讲手机拍摄的意义已经是我作品观念的一个部分,拍摄过程中的发现及选择——这是我作品创作中的早期方式。有些令人吃惊的发现——通过制作后的图像可以代表某种“社会感知和人性问题”。而影像经过多次主观创作后,与手工绘制的水墨作品并置或组合一起时,两者间会产生一种观念与形式上的互相补充,“一种作品本身相互触及与某种流通感的视觉语言”便出现了。而且当观者出现在手机里和手机外的这种空间关系和视觉语言也非常有趣,这种视觉上的心理空间对我来说很重要。

还有,说到独特之处便是我作品中影像与水墨的关系,总结下来,在于我所关注的问题,如“个体的私密性”、自己的问题、他们或她们的问题,再如微信中人与人的交流都会以“传递拍摄”的私密性图像为基础,它拉近或突出了人与人的关系,我的作品就源于此。

而拍摄的影像与手绘的水墨就如男女之间的情感与生理,和而不同,却是必要的、契合的。影像的社会性或细节绘制中的重点刻画、两者并置或各种多维度的组合,都会将作品中的“问题”及作品传达的观念说得更为清楚。

朱:那么您在对影像的使用中,如何对图像进行选择,并在水墨绘画过程中进行图像本身无可替代的主观化处理?两种截然不同的语言方式怎样结合、交融、重构而非互相抵消?

蔡:图像的选择与水墨绘画过程中外与里的两种文化是先有了主观意识上的碰撞,才“发生关系”的。无论是直白还是隐晦,表达清楚作品意图的过程,对影像的选择以及影像与绘画并置的结构组成,都是为作品的水墨意境所服务,也就是说“影像水墨”的概念其实是借影像的数字感突出水墨的影像化,我的作品的形成过程就是使用手机拍摄——主观行为——图像再创作——水墨手工绘制——主观结果(或根据前面的顺序,纯粹的用水墨进行手工绘制)——现场布置——观者心理反映。

朱:您水墨创作中对于影像的大量挪用、并置或组合的处理是否曾经引来过学术界肯定或质疑的讨论,您怎么看这些讨论?您认为艺术理论、批评与艺术实践之间应该是一种什么样的关系?

蔡:水墨不可能永远是一支老毛笔,这解决不了“新问题”,水墨的未来将有越来越多未知的线路和方向有待我们挖掘。近年来,上海美术馆、今日美术馆、天仁合艺美术馆、合美术馆、意大利奎里尼博物馆等等分别举办了我的关于影像水墨方面的个人展览,2015年获得AAC年度水墨艺术家的提名奖。批评界人士先后有李旭、陈孝信、陈畅、鲁虹、皮道坚、刘骁纯、冀少峰、贾方舟、王端廷、张晓凌等先生先后为我进行艺评论述,同时,作为这些展览当中为数不多的用水墨媒介做作品的艺术家,我还参加了许多重要的中国当代艺术展览。对于如何看待批评家的讨论,我认为批评家对于艺术家的探索能够及时发现并敏感于时代所产生的结果十分重要。在当下,艺术家的产出与批评家的及时讨论都十分的关键,不然,艺术便会逐渐失去有力的批评话语,也会导致艺术家过多的从属于画廊和藏家的需求以及他们主导的商业性, 所以艺术家的独立性和批评家的独立性是紧紧联系在一起的双刃剑,在这个层面上, 藏家的独立性以及重要的艺术机构的独立性,甚至大众欣赏的独立性都会被精心地营造出来,或许这是一个伟大的理想,先从艺术家开始吧,艺术不能被物质生活所击垮。

朱:您还有一个重要的创作手法,即消除了用笔痕迹。放弃了勾线、皴染等传统的笔墨方式,表现为大片渲染的墨韵。评论家刘骁纯曰“不见笔踪,墨为心理”,关于弃笔,更多的是一种战略性考虑还是使墨色趋于精神化的一种自然选择?

蔡:有策略性的考虑,也有精神性的考虑。但开始是从水墨的大局去思虑的,放眼全国,水墨格局与艺术的当代作用没有真正的建立,功利化、大众化及体制化使水墨的现状令人厌恶,为数不多的真正从当代文化的角度去探索水墨艺术的实验性和多种可能性的艺术家又多被限制在当代水墨小圈子里,重要的画廊及当代艺术机构多又带着有色眼镜去冷眼旁观。我觉得打破这一局面的办法是充分挖掘水墨的特殊性,从而找到最适合自己的观念并与当代文化同步,那么关于水墨的发挥就会更加的自由以及充满实验性。同时,我觉得技术方法要更加多元化,比如在我的作品当中,我用自己的“染绘”方法将我的水墨作品形成了影像化的建立与墨色视觉效果。墨的变化是多方面的,刘晓纯老师关于墨法的针对性的论述对我的探索和理念的形成给予了肯定,皮道坚和鲁虹先生也多次从学术的角度去分析了我的实验方向。2017年我在合美术馆的个展展出了我十年来的探索成果,批评家刘淳去年的专题采访也呼应了鲁虹先生主持此个展的努力,而这次在奎里尼基金会的个展,张晓凌先生对我新作的论述也非常及时而有力度,在此感谢!

四. 创作观念/主题/方向

“对于我来说有一种当代性是在水墨的历史上没有过的——从图像学本身去建立作品的当代价值。”

朱:任何从传统文脉中发展而来的艺术材料、工具或形式,都不可避免背负着“传统艺术的当代转换”问题。对您来说,十多年前已经比较清楚自己的创作方向,即研究当下社会、现代生活中人的精神与生存状态。从思想上,这样的实践已经和传统艺术分道扬镳了。具体来说,您是如何从个人观念的层面实现对这一大主题的探索的?

蔡:谢谢!实际上从90年代我曾一度有离开水墨的迹象,80年代末之后,我觉得水墨的表现很无力,但很快我便开始实施水墨的观念意识的实践,只是当时由于精神的低落,这些实践基本没有向外界展示。关于当代的思维转换,其实并不难,真正的思虑是对社会深层次的探索,自然会联想到用新的方法去实现作品的当代性。这种当代性的把握是2003年前后,我开始绘制被批评家李旭称之为“手工影像”的水墨,这种新实验到了2010年左右开始了真正的成熟化。我认为当代艺术中任何有针对性的实验都是有必要的,它需要从社会心理、个人心理找到认同感,我每天的生活既是对社会、个人体验的过程,对艺术的当代性理解如此,水墨也是如此。还有,我们为什么一直在谈水墨?西方有一直谈油画吗?不,西方谈的是绘画。我们一直在谈水墨和当代水墨,是因为受社会的现状所累,我们的水墨成为了“被交易的礼物”,什么时候水墨真正完成了当代化的趋势,我们也就不会谈水墨了,我们只谈绘画,只谈当代艺术,仅仅是从媒介和中国画的历史去谈论它,这一步不知道多少年之后才可能实现……

朱:您曾多次提及心理化风景、心理化空间、心理化形象等等,为什么总强调“心理化”一词?“实现自我的心理表述”涉及到画面的气氛把握、空间构造、墨色处理,这是一种不可言说的创作自觉吗?还是有一定的章法可循?

蔡:没有固定的自我章法可循。心理因素的确不必言说,如果回到智能化之前,我们可以用分析社会意识及行为的方式得出结果。但是到了lphone手机智能化时代,一切都改变了,目前不论文化智商的高低,人与人思虑的问题都完全个人化了,私密化的自我封闭与自我敞开并存,这种现象正是人类由过去社会化理念为主向现在个人化心理转化的开始。所以,研究心理问题,无论从哪一个角度,对今天的艺术家而言都应该成为一种自觉,因为它是理解当下的唯一通道。

朱:在水墨的当代性问题上,你更强调的是水墨的观念化进程而非技法形式的实验。反过来看,作为精神的承载物,水墨技法或手工感本身是否有研究的必要?当代艺术的泛观念化必定指向泛材料化,即任何绘画或现成品材料都可以表达一定的艺术观念。那么水墨何以成为水墨(如何定义水墨,水墨的文化特质是什么)?我们讨论水墨的当代性或其他艺术形式的当代性,从根本上来说有区别吗?

蔡:水墨的当代性问题必须从观念出发,但相应的到位的艺术形式——水墨技法及表现状态,即“手工感受”必须随后跟上。对于我来说有一种当代性是在水墨的历史上没有过的——从图像学本身去建立作品的当代价值,随后再考虑水墨的技术问题,将格局变大,不只是水墨作品,而是当代艺术作品,这非常重要。这种认识的过程有几个阶段,一个是在2003年我与李旭兄交谈中他提出的“手工影像”,再后来鲁虹老师提出的“影像水墨”,皮道坚老师也赞成这一说法,而陈孝信老师则认为“水墨影像”更为合适,我个人认为从当代艺术观念出发更应该强调“手工化水墨与影像绘画”的融合。手工水墨绘制的过程是建立在传统的手工艺技术之上,利用这种手工水墨去画出影像般的精微水墨变化。这对于我来说是这些年的关键点,我希望用它突破传统水墨的局限从而建立起与当代艺术的一体化关系,它不仅仅是从观念和技术,更是从视觉文化的方面与当代艺术相契合,正如绘画大师罗斯科在晚期的绘画实践中放弃油画笔,而我也是基本放弃了毛笔的使用率,用我自己的理解和熟悉的工具去营造今天的水墨意境。

如果说任何绘画形式以及现成品都可以表达一定的艺术观念,我是不赞同的。 什么是观念?重复别人以及简单的材料呈现都是观念吗?或许将泛材料化作为观念,我们还要争论它的正确与否。观念在每个时代的定义都应该是不同的,我认为当代艺术和当代绘画理应建立在当下文化思潮的层面之上,这个层面无论是迎合时代还是有意地脱离时代,它所思考的都该是个体与这个时代的关系,而不是简单的空间或画面效果。

而如何定义水墨和它的文化特质?在90年代文化转折期,水墨的提出具有划时代的意义。水墨的定义和特质来源于传统,水和墨的叠加也强化了材料的中国文化属性,,水墨的当代性比较其它艺术形式的当代性有本质的区别,这关系到民族身份和中国传统文化血脉的传承。

图/艺术家提供