尤伦斯当代艺术中心(UCCA)策划的大型回顾性个展“徐冰:思想与方法”自开展以来获得了众多的关注。本展览是艺术家徐冰在北京地区最全面的回顾性个展,力图全面梳理艺术家自上世纪七十年代开始,至今四十余年的创作历程,囊括以版画、素描、装置、文献记录、手稿、影像、纪录片等为形式的六十余组作品。将如此“数量蔚为可观、类型涵盖宽广”的艺术实践成果展陈给观众并非易事,但整个展览所显现出来的高水平空间及视觉设计效果使得观众真切地体会了艺术家的“思想与方法”,获得了业内外一致好评,艺术家徐冰本人也给予了高度肯定。

展览空间视觉设计便是由孙华、赵一峰、冯予三人组成的设计团队担任。本次,团队主创三人接受艺讯网专访,从设计师的视角讲述了如何处理“徐冰:思想与方法”展览的空间及视觉传达、又如何在艺术家、策展人及观众之间搭构一个信息转换的桥梁,同时讲述了具体案例的呈现“秘诀”——包括武汉合美术馆以及尤伦斯展览呈现方式上的异同,进而探讨如何通过巧妙构思和空间视觉向观者传递一定的文化辐射效应和设计本身涵盖的社会意义。

受访嘉宾:“徐冰:思想与方法”展览设计团队——孙华、赵一峰、冯予

采访时间:2018年9月

采访、整理:张译之(艺讯网记者)

艺讯网:本次尤伦斯展览“徐冰:思想与方法”由你们团队孙华、赵一峰、冯予三人主要担任空间视觉设计师,那么,最早是基于什么样的契机展开这次合作的呢?又是如何切入到本次展览的设计的?

孙华:因为这次展览是艺术家徐冰回国后在北京的第一个大展,需要做的非常好,徐老师本人对展览的要求也很高。这次的合作是基于上次在武汉(合美术馆)的合作基础上。而武汉那次的机缘也是在徐老师那里上课时,他看到我们团队做的东西产生了兴趣,就开启了第一次合作,那个时候由于也是第一次合作,心里也没有底,但是他比较放手让我们任意地畅想。那个展览用了五个月的时间,大概有三个月的时间我们都在疯狂地开会,研究这个展览方方面面的东西,最后经过一个月方案深入,再到现场大概一个多月的布置才把展览做好。

可能是由于发现我们的做法和他以往合作过的设计师完全不一样,那次的合作应该说给徐老师留下一个比较特别的印象,他后来跟我讲那次展览给他带来很多新的启发。这次也是蛮机缘的,我们从四月份开始介入,但本次可以说是一个更高强度的一个工作。

艺讯网:武汉合美术馆的展览也是你们团队主要负责设计的,能为我们具体讲讲这两次展览视觉传达表现上的不同吗?

孙华、赵一峰、冯予:就武汉而言,有一种工作经验告诉我们,必须要对当时当地充分的把握和判断,就是任何一个展览不管是徐先生还是其他什么展览,在任何一个地方出现的时候,必须要有一种非常准确的传达力。北京的这一次展览可能从回顾性的系统性来看,应该是最接近他想要的。创作时期从他早期的最早的“大字本”开始,到他上山下乡和刚进入美院读书的时候,因为过去没有过这么整体的呈现,北京的这次展览时间跨度更完整。

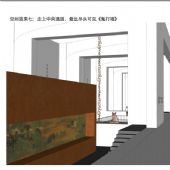

这次的设计利用尤伦斯大长空间的特点,很好地用一个中轴线的办法把展厅概念性的一分为二了。一分为二带来最大的便利就是让作品的对话关系能够快速建立,对比关系更清楚,而且整个展览非常通透,很多的艺术家设计师跟我们反应说,这次的展览的很多作品一对一比较,一目了然,以往很难感受到这样的展览。

话说回来,其实这两个展览非常不一样,但徐老师非常高兴,在于我们对不同的城市有不同的应对办法,而且不同的呈现所带来的一种观感体验还是完全不一样的,这个事情其实对我们来讲有很大挑战。武汉那次展览,严格来讲,我们是第一次深入开始触碰徐冰老师的作品,之前也非常陌生的,为什么研究时间这么长,就是对他很多作品背后的故事也不了解。所以进行了大量的沟通,到布展的时候也会发现有一些不熟悉的东西慢慢浮现出来,包括作品本身的性质特点,但我们很快速地着手沟通、讨论、布展——很密切地磨合,才有了武汉合美术馆展览的一次不错的效果呈现。

艺讯网:能为我们具体谈谈是一种什么样的传达力?也就是如您所说,如何在展览与城市之间构建一种微妙的关系呢?

孙华、赵一峰、冯予:为什么要在这个地方展览?我们要回答这个问题。为什么要在“武汉”?为什么是在“北京”?有的时候巡回展会产生这样一个问题,巡回展经常只是在他的第一场的主办地见效,在其它地方经常是很衰减的,原因就是缺少了展览与城市间的对话和研究,使展览和当地观众的关系密切度有问题,有距离。所以我们很快很早就先入为主进行调研,要去发现这个城市的一些面貌、文化特质,观众群体以及美术馆周边人群的特征,包括我们要去计算一下交通半径,大家要用多长的时间用什么交通工具来看到一个展览不后悔,我们要做这样很多的分析,要很深入地分析。

一个好的展览的呈现是方方面面的,光拿好东西去还不行,一定要把好东西通过正确的途径让大家接收,反馈才会走向正面。否则很多努力会被衰减掉,我们要很珍视这些东西,包括把握和当地人的沟通以及当地场馆制作能力和条件,我们都要做充分的研究来去找到一个最适合这个地方、能执行得了的展览呈现方式。所以对于展览的设计难度都要做充分的预判,预判出可能执行不了的部分,一定要把方案落到可执行的程度。所以可能这样的工作超出常规展览设计的范畴,我们要全力以赴地去对待每一个项目,这是我们的基本态度。

艺讯网:如上述谈到的展览与城市关系的问题,那么该展又是如何回答“为什么要在北京展”“如何面对北京的观众群”的呢?

孙华、赵一峰、冯予:我们认真地分析了北京观众群,我们几个人这些年其实做过很多的演出、活动包括经常去看各种样的展。北京文化很丰富,就知道北京的观众很不好对付,大家眼睛很厉害,文化阶层不同,不同观念派别的思想家、文化家非常非常多,是不那么容易交代的,徐老师也知道这一点而且他也很在意这点,怎么样更好地呈现是他很在意的事情。

我们就要研究一下北京观众群体对什么样的东西是能够快速进入的,比方说,我们有个判断:首先不用跟北京的观众讲太多话,这是一开始就建立的很清晰的判断,我们只要把东西很好地呈现出来就可以了,以北京观众知识层的能力他们可以自觉地快速建立连接,我们从开展后整个观众的回馈能够充分感受到这一点。北京观众对于文化的深度透视能力和分解能力是非常优质的,所以这都不需要我们更多地费笔墨,不用铺排,我们只需要老老实实把徐老师的作品以更好的关系串联好就好了,这对我们来讲相对轻松一点点。

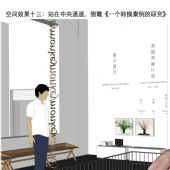

有了这个前提之后,分析了几个要点。第一,比如说徐老师作品的名字是很有个人风格的,作品的名字为什么形成这样的系统?显然我们平时都是拆开来看所感受不到的。因此,这次以像翻开一本书目录的方式呈现在墙体上,这些作品名字在一起就会构成一个徐冰进入文字的一种语境方法。将这个名字和作品对应结合,图文状态共存的时候会产生另外一种面貌,就像我们想到名字的时候其实每个人心中会有另外一个画面,可是你看到作品的时候可能会和心中的画面不一样,这种错位能给大家一个很好的解读空间。

第二个就是年代,这次特别把年代放在很显眼的位置,因为年代构成了一个尤其是北京的读者最快建立自己共识的一个点。在不同时期北京发生过很多很多事情,大家会有不同的经历,会知道那个年代每个人的当时的文化现象、社会风气,个人的成长有多么的复杂和交织。“这个时候徐冰在干什么?”——他也变成一目了然的部分,甚至说“生涩的部分为什么生涩”也给出了一定的答案。正是在那样一个时段,不光是他个人生涩,整个一个国家的年轻人、整个社会的整体都会有生涩的部分。包括到后面从《新英文方块字》看到他一下子成熟的应对中西方融合的能力,包括为什么会产生《地书》?产生《烟草计划》?会有《何处惹尘埃》?这些都是我们希望呈现的地方。

这其实是一个共性的事,不是某一个个人的事。如果一个人的事情代表了一个群体的共性,这个是非常值得分享的,我们的工作就要尽可能通过他一个人把这种共性呈现给观众。我们相信这个深度是在共鸣当中看到的,而不仅仅是一个人的展览怎么样,因为一个人的展览好坏没有多大意义,最大的意义是对整个群体有一个共同的解答和一个启示。

艺讯网:从武汉的个展到北京的个展,基于空间视觉设计师的角度,你们团队又是如何再一次理解艺术家的作品、以及如何传递这种体会的呢?

孙华:我觉得徐老师对很多人来讲都是像迷一样的,第一他很少出来社交,大家看见他就像看到了一个电视中的人物一样的反应,对他充满很多好奇;再加上观众对其作品的背景都不太清楚,好像天上掉下来一大批作品。我们在做的时候才能慢慢的体会,尤其是我们作为设计师团体这么深入地介入的时候,对展览的感觉和作品的认知会和普遍观众很不一样,这个绝对是我们自身的一种收获。

其实这次最大的不同是,我们如何把他的精气神最好的充分体现出来,所以要对整个的展场空间比例要做更深入的研究,比如在北京的展我们希望在空间改造上更像尤伦斯自身的体系,所有的新加建都和原本的建筑完美的长在一起。而艺术品的表现要更像艺术家自身。尽量做到不让设计形式成为一种不必要的打扰。像我们这次为《天书》可能更创新地做了一个顶部满光的无拼缝的天光处理,这个天井天光是借助尤伦斯的空间特点为他的三个条幅量身定制的。这个精气神对整个展览的调性非常关键。

观众心里的跨越也是我们重点考量的,我们实际上是做了三点关系的,从入口的时候先看到一个大的红旗(《ART FOR THE PEOPLE》艺术为人民),摆明立场;然后同时与中轴线对称的《天书》两两呼应,晾出成名作;从《天书》到主展厅有一个小巷,因此到主展厅还有一段步行的距离,同时在小巷能看到主展厅的主题形象,随之看到展览叙述的全貌。当看完整个展览恰好又回到《天书》,但在另一端反观一切,回到“原点”。这样的连接关系能让整个展览架构更完整,观看心理建设更强悍。

艺讯网:类似于“天井天光”、“量身定制”等等这些细节都非常出彩,那么本次展览设计还有些有什么特别的部分?

孙华、赵一峰、冯予: 这次为了完美呈现几乎全部重新定制,所有的尺寸,空间感尽可能都是按作品、空间尺幅定制设计的,看效果来说应该是做到了。徐老师觉得这可能是有史以来展示最完美的一次了。大多数的美术馆美术空间比较独立,基本上从这个厅看完到第二个厅你就已经忘记前一个厅了。但是在这里不会,基本上很快地能看到彼此连接的作品。比如,进入主展厅中轴可以看到鬼打墙的两侧,我们有意的把他出国前早期的部分放在了鬼打墙的一侧;刚到美国的早期那部分在另一侧,这两个部分的气质衔接又非常非常不同。这非常应合徐冰“在哪里就面对哪里的问题”这种观点。

尤其呈现了徐冰老师在国内早期的还没有出过国时的整个世界观和审美,包括受到老先生影响的传统方法在当时他的身上都很完整。进而到他去美国以后面对语言障碍从而形成的的实验,那些实验其实都蛮生涩的,这次徐老师特别跟我们提起希望展览把“生涩感”能够呈现出来。他刚到异地的时候,作品还没有磨合到一个最成熟的程度,那个状态是不可缺失的,我们经常看到的都是他著名的作品,很多人不知道是怎么跨到那一步的,这样的回顾展最大的优势就是能够把大家看不到的变化、跨度表现出来。一旦表现出来了大家一下就明白了,所以这个串联是很完整的。包括那天,我在提问说他在台湾的展怎么样,他回想台湾那个展每个作品之间没有什么关联性,他说每个作品呈现的不错,可是整体这样看起来以后你并不知道这个人是怎么来变化的,这次我们在这个问题的解决上做的就蛮充分的。

徐先生他有很多的思维是非常有突破专业局限的张力的,我们认真分析徐冰的文本,比如在武汉的展览里大量引用了他的语言,我们没有创作任何一句话,都是用他的语言,因为这些语言最像他,任何评论家描述的时候和徐冰先生自己的描述都是不太一样的。只有用他的话,我们才能更接近这个人物鲜活的特性。这些语言又是在他不断的思考过程当中和他不断创作过程当中陆陆续续出现的,我们把这些语言还原到他的作品当初发生的时段,你会发现完全吻合。这样的话就会很容易帮助大家快速地解读到这个人的思想是怎么来传达的,这是我们做的很深入的东西。

艺讯网:艺术家们通常对自己的作品要求都非常精细,策展人也有自己的想法,那么从您的经验来说,视觉设计团队与艺术家、策展人等沟通是如何进行展览探讨的呢?

孙华、赵一峰、冯予:首先,策展人和艺术家有各自的分寸和立场,会有各种各样的意见,都会汇集到设计师这儿,我们作为最终的呈现者,首先要解决问题,第二,还得发现问题。还有一部分是因为现实条件和作品实际的形态关系问题需要解决,包括观众在游走的时候心理曲线的变化等,我们最终要用所有合适的尺度感把这些所有的关系紧密地咬合在一起,所以我们这样汇集的问题会非常的庞大。

这次展览策展人有两位,一位是尤伦斯的馆长田霏宇先生,他的出发点可能是基于尤伦斯,另一位冯博一先生作为独立策展人,他有这么多年对中国当地艺术史发展的一个阶段性的一个时段的大判断,包括他已经做了武汉的策展,也和徐冰先生有多年的来往,他很清楚什么时间段该办什么样的展,这种判断都是有一个历史性定位的。那么,这些东西可能都会集合到设计师这儿来。徐先生因为做艺术家思考的维度又很不一样,一个是他已经回国十年了,十年这里边发生了什么或者说整个过程多么复杂,都是需要考虑的,包括我们在接触其他艺术家了解到,其实轻易不好做大型的回顾展。

对于我们设计师团队来讲,这些问题在很短的时间内一股脑全部汇集到我们这儿,我们要想让这个展览有一个很好的成效,必须认真地来去分析方方面面的问题,通过形式落到一个实处。讨论的次数很多的,我们为北京这次展览的设计有二十三版方案,别的设计师听到都吓疯了。因为关系太复杂,所有作品的年代跨度太大,徐老师个人在世界各地的这种游走的变化也太大,作品的关系每一个又很独立,那么如何让这些作品形成一个完美的互相咬合的一个关系和对话是非常难的,徐老师个人都觉得非常难,我们要疯狂地去工作。

因此,这个展览恰当感在于“必须要回应得了当下这个时代”,回应得了媒体目前的一种关注的“氛围”,回应的了群体问题——比如说面对学生群体或是知识分子群体,或是一个社会环境群体,要从这个展览“吸收什么东西”的这么一种对话关系,应该说我们已经尽量做到我们认知的一个最好状态了。

艺讯网:之前的众多展览例如在中央美术学院美术馆的“罗杰拜伦-荒诞剧场”“李桦”先生的展都非常出彩,你们团队之间是怎么合作的呢?工作方式统一还是节奏充满了多元性?

孙华: 我们合作已经十年以上了, 搭档很久了,但我们每个人都是非常独立的设计师和个体。首先每一个人拥有聪明才智和独立性、才气是首当重要的。第二,每个人都有各自“强悍的”观念、认知等,我们需要完全不同角度的这种碰撞,这样才能看到各自的不太注意的盲区,也才有利于更立体地去就事情做缜密的分析,所以特别的重要。

美院的罗杰.拜论的荒诞剧场还有李桦的“桃李桦烛”这两个展、以及美院前三年的毕业季等都是我们做的。为罗杰.拜论的展览做完了以后,他特别兴奋,给了一句非常高的评价“在全世界参加了四十年的的摄影展,这是他见过最好的”。李桦先生的作品展数量非常大,大概有六七千件藏品的量,要反复的检索拿捏系统分寸,一直到布展的时候大概呈现了将近三千件的展品,可是布出来之后就不对了,展品太多,赶紧撤掉了一千多件,最后留下一千多件大大小小的展品,那也是蛮疯狂的一个工作。

“展览”是什么?这个特别重要。一定要从外围来判断,不然的话容易进入一个“自大系统”,觉得自己这个工作是最重要的。事实上无论是这个社会的分工也好、计划也好,当彼此只有能看到绝对的不同之处才会去重视他,否则我们都只是同类。有了这个才有所谓的补充,互相的启发,我们觉得可能有了这样的外部判断“一个展览该如何呈现”的话,才能被同行之外的人看到一个新的认知。