关键词:赤裸生命,例外状态,原初结构,潜力,即将来临的共同体

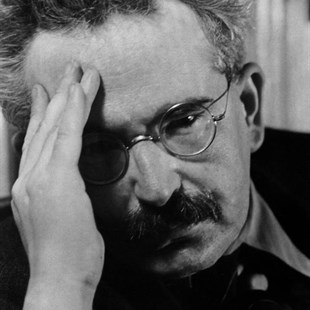

意大利哲学家乔治·阿甘本(Giorgio Agamben)以尖锐的政治批评而著称。他的影响力来自于对公民权力的捍卫,对西方“自由民主”体制弊端和各种专制主义的揭露。受到海德格尔(Martin Heidegger)、本雅明(Walter Benjamin)、德波(Guy Debord)和福柯(Michel Foucault)等人思想的启发,阿甘本赋予当代哲学和艺术思考以历史感和救赎意识。

信仰与信用

在阿甘本看来,资本主义危机已经成为一种常态。它不再是传统意义上短期的、病态的、决定生死存亡的关键时刻,而是转化成为持续性、常态化、资本主义发展的内在驱动力。[1] 经济危机、政治危机和疫情危机等各种社会危机使权力当局可以制造恐惧,合法地调动他们在正常时期无法运用的手段,而且,这些激进的应急措施总是看上去很完美、很正确、很恰当,就像苏联斯大林时代曾经提出的“将革命进行到底”一样。

早在20世纪早期,马克思主义哲学家沃尔特·本雅明(Walter Benjamin)就曾经看到:资本主义实质上是一种宗教,而且是所有宗教中最凶狠的一种,因为它没有救赎,不允许忏悔和赎罪……。[2]在资本主义社会中,宗教“信仰”被资本“信用”所取代,而信用最好的代言人是金融信贷机构。银行就是资本信仰的圣殿。[3] 本雅明对资本主义的尖锐批评体现在许多左翼艺术家的现代艺术作品中。在20世纪早期的金融危机期间,墨西哥女艺术家弗里达·卡洛(Frida Kahlo)的超现实主义风格绘画就嘲讽了美国的拜金主义。她在纽约联邦大厦的高台阶上画上了股票涨势图,还在教堂的窗户上,直接嵌入一个大大的美元标记,取代了圣经题材的玻璃镶嵌画。

弗里达﹒卡洛,《我的衣服晾在这里》(My Dress Hangs There), 1933,油画拼贴,45.8 x 50.2 厘米,私人收藏

弗里达﹒卡洛,《我的衣服晾在这里》(My Dress Hangs There), 1933,油画拼贴,45.8 x 50.2 厘米,私人收藏

受到本雅明启发,阿甘本进一步指出:宗教神学在当今西方资本主义体制中仍然扮演着重要角色。所谓世俗化的现代社会,实际上早已被资本神话所控制,因为人们意识不到它的存在反而更加有力。为了控制贷款信用,现代银行取代了传统社会形态中教堂的角色,直接操控人们的信任。[4] 在2008年以美国为中心的金融风暴中,阿甘本的理论得到了映证。中央银行最初给资金持有者提供的信用额度,因为反复销售的次贷款而被滥用,随之而来的通货膨胀刺激了新一轮的资本信用危机,波及全球,形成世界范围的大规模经济危机。如果说,在当今西方世界,政治的重要地位在很大程度上已经让位于经济,那是因为金钱的力量充当了宗教,信用取代了信仰,绑架了人们的希望。这种趋势甚至在一度流行的美国政治肥皂剧《纸牌屋》(2013-2014)中表现出来。在每一集片头中,华盛顿街景的风云变幻,不仅象征美国政坛权力的瞬息万变,而且暗示全球经济指数的起伏涨跌。

美剧《纸牌屋》片头的日夜之间的阴影起伏暗示着股票和经济指数的涨跌

美剧《纸牌屋》片头的日夜之间的阴影起伏暗示着股票和经济指数的涨跌

生命政治

“生命政治” (biopolitics)理论贯穿着阿甘本的思想主线。以拉丁语“牲人”(Homo Sacer)为主题,他警告人类在未来有被贬损为低等生物的危险。在第一卷《牲人:神圣权力与赤裸生命》(Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life)中,阿甘本提出了“赤裸生命”和“政治生命”的概念。[5] 通过对古希腊思想的研究,他发现“生命”这个词,在古希腊对应的是两个不同的概念:社会生活中的生命(bios),和生物学意义上的自然生命(zoe)。阿甘本提出,自然生命只有向神圣权力无条件地妥协,才能转换为政治生命。赤裸生命既非bios也非zoe, 处于这两者之间, 是一种暴露于死亡的生命,更确切地说,是处于神圣主权之下,被暴力地剥夺了政治权力的自然生命。[6] 阿甘本所谓的“牲人”,就是这样一种存在于主权政治体系之外的赤裸生命。这样的生命,被神圣教条和世俗法律共同抛弃,可以被处死,却不能被献祭,可以受到法律制裁,却不受法律保护。

阿甘本的生命政治理论建立在福柯的权力与身体理论基础之上。在《性史》第一卷中,福柯就曾经提出,现代权力从根本上不同于神圣权力。神圣权力体现为宗教、君主或独裁国家的主权,与个体生命之间的关系是凌驾式的,可以说是“处死或放生”;而现代权力与个体生命的关系是生产式的,可以归纳为 “培养和规训。”在福柯看来,个人的生命权力在现代社会中得到了肯定,因此,从国家的神圣权力向个体的生命权力的过渡是跨进现代性的“门槛”。[7] 与福柯的生命政治观不同,阿甘本反对将生命权力的历史性崛起看作现代性到来的标志。他认为,在整个西方历史中,无论是古代王国、宗教神权体制还是现代的民主国家,神圣权力作为一种强大的政治主权,始终或隐或现地控制着赤裸生命。个体的生命权力至今没有脱离神圣权力。在某种程度上,“个体生命的身体政治甚至可以说是神圣权力的产物。”[8]

受到卡尔·施密特(Carl Schmitt)、汉娜·阿伦特 (Hannah Arendt)的政治理论影响,阿甘本提出了 “例外状态”。这种状态处于司法秩序之外,是神圣权力控制个体权力的极端例证,比如:古希腊的雅典监狱、二战时期的奥斯威辛集中营,和9’11后美军关押恐怖主义者的关塔那摩湾。在例外状态下,现代国家的神圣权力以前所未有的严酷方式控制个体的生命权力。在当局设定的各种危机状态下,“例外状态”不仅出现在集中营、难民营、关押政治犯的监狱,而且可以转化为机场候机厅、隔离场所,甚至私人空间,成为一个什么都有可能发生的,“超越了法律制度的地方”,打破了过去的国家、民族和地域组合,成为“第四种元素”。[9]

更为令人担忧的是:“当例外状态成为常态,临时条例变成制度时,这个空间就开放了,变成了一个现代性政治空间的隐型范例。” [10] 比如,时刻处于大数据监视器下,毫无隐私可言的各种内部和外部空间。因此,阿甘本提出警告,由于例外状态变得常态化,神圣权力与高科技共存,民主和极权体制越来越趋同。集中营制度已经变为现代性标配,仿佛西方的民主制度从未建立在希腊城邦的基础上。[11] 在集中营基础上建立起来的政治和法律制度已经变成了一种排斥体系,一种持久性的例外状态,对个体生命有效地施加控制,使赤裸生命变得普遍化。如果说集中营制度已经成为现代政治中“隐藏矩阵”,那么危机就不只限于例外状态之中,而成为了时刻存在的现状,所有人,在某种程度上都变成了“实质上的牲人”。[12]

阿甘本看到了一个当代社会普遍存在的巨大隐忧:大众的权力日益丧失合法性,当局与公民之间相互猜疑。他引用的一个可怕的例证是:当今社会的安全警察比法西斯时代还要多。[13] 在当局者眼中,每一位公民都是一个潜在的恐怖主义者。在这种情况下,为了控制惯犯而发明的生物监控器,在将来很有可能会植入每一位普通人的身体中,作为无需出示的新型公民身份证。比如,2008年时,伦敦监察厅和英国公共政策研究所就曾建议,将五岁以上的孩子通过DNA分类,并把他们的详细资料存储数据库, 用来探测他们未来有可能出现的犯罪活动迹象。[14]

阿甘本的生命政治观念为当代全球化理论提供了一个批判性读本,在当代艺术界影响极大。在近20年来的威尼斯双年展和卡塞尔文献展中,赤裸生命和集中营理论一直是中心议题,许多艺术家都围绕着战争、暴力、难民和移民等社会政治问题而创作。

奥斯卡·穆诺兹 《记忆项目》,2005年,视频投影(细节)

哥伦比亚艺术家奥斯卡·穆诺兹(Oscar Munoz)的影像装置《记忆项目》(Proyecto para un Memorial ,2005年)显示了一个描绘人物面部的过程。在5个屏幕上,同一位男人的脸孔逐渐浮现,又一点一点地消失。最初,这个影像看上去只是数码操作的过程,而后面的图像则显示,这是有人用笔沾水在人行道上描绘的画面。画面上那个人的面孔随着水分的蒸发而逐渐消失。从表面上,这件影像作品极简而优雅,反映了传统绘画与高科技影像之间的关系;而背后的故事却极为残酷,影射出拉丁美洲频频发生的各种与毒品交易相关的“人间蒸发”案。

原初与当下

沿着福柯式的考古式思想挖掘,阿甘本呼吁建立“一种全新的,不再以赤裸生命为基础的政治”。[15] 他穿越时代,追根溯源,直抵语言的源头去寻求证据。在古希腊语中,考古的词源“archè”, 有“原初”和“尺度”的双重意义,既是开端、起源,也是一种尺度和戒律,预示着对后来历史发展规则的掌控。本雅明曾经提出,在现代主义的进程中,当下与原初之间存在着一种痛苦的断裂。由于受到这个断崖的吸引,人们总是试图追寻忘却的记忆,渴望整合无法弥补的裂痕。[16] 他通过保罗·克利的天使画,阐释了现代性作为“进步的力量”对传统的摧毁,并赋予传统以永恒的眷恋。1921年,本雅明曾买下一幅克利的天使画,并在1940年撰写的《历史哲学论纲》(1940)的第9章中写道:“克利描绘了一位正要离去的天使,他的视线不得不从正在凝神关注的事物上移开。他大睁双眼,嘴巴微张,翅膀展开。这就是历史天使应该被描绘的样子。他的脸转向过去,在我们看来是一连串事件的地方,他看到的只是一场大灾难。这场灾难不断将它摧毁的残骸抛弃在他脚下。天使想留下来唤醒死者,把破碎的一切修补完整。可是一场风暴从天堂吹来,它猛烈地吹击着天使的翅膀,使他无力回天。这场风暴势不可挡,把天使推向他曾背对着的未来,而他面前的残垣断壁却越堆越高,直逼天际。这场风暴就是我们称之为进步的力量。”[17]

克利,1920年,新天使,31.8x 24.2厘米,耶路撒冷的以色列博物館

尽管阿甘本也承认现代与传统之间的断裂,却并不怀旧。在他看来,原初并不能被限定于某个过去的时刻,也无法被编年化记载。从心理分析学上看,人们在婴幼儿期就已经形成的大脑思维方式直至成人阶段一直在发展;从天文学理论上看,宇宙在大爆炸之后仍然在拓展;从人类起源上看,人类进化在发生之后未曾终止,这个过程使人类不断与动物之间拉开差距。[18] 因此,原初不会消失,而是始终存在,并持续不断地作用于当下。阿甘本提出,正是原初的艺术创造构成了世界的人伦空间,确立了人们从古至今的行动力和认知力。[19] 他以考古学的方式研究过去的文化、宗教和法律,为的是更好地进入当下,拒绝时间对个体记忆的吞噬,沟通过去与未来。

在场与虚无

回到中世纪的宗教祈祷书,阿甘本发现:在过去的基督教仪式中,每一位在场的人都代表自己的存在。而如今,存在不仅代表自身,而且总是带有附加值。它不再是可以生效的实体再现,而总是与经营和效益绑架在一起。[20] 如果说资本主义的核心价值观在于强调工作利益,执着于目的和效用,那么哲学与美学的目标就应该考虑目的和效用之外的道德意义。

早在1790年的《判断力批判》中,康德就已经将美学判断从目的性的知识判断中区分出来,并且设定了品味的等级,将艺术创作和技术生产、智力劳动与体力劳动分离,并确认天才艺术家对应的是真实性和原创性。[21] 然而,自机械复制时代之后,当艺术家把一件人工物品瞬间转化为艺术品,将现成品取代原创物,改变了艺术与技术的对立之后,艺术是否死亡了呢?

在《没有内容的人》(The Man Without Content, 1994) 这本书中,阿甘本明确表达了自己的艺术观念。他延续了海德格尔、阿多诺(Theodor Adorno) 和本雅明的思考,再次回到波普艺术这个重要的历史节点上,探讨了在机械复制时代,劳动异化之后,艺术作品的地位和意义,重估现成品的重要性。[22] 在阿甘本看来:原创性未必是指独一无二的作品,而是艺术的原初诗意,或者说创造力的显现。艺术家利用复制品和现成品同样可能体现艺术的原创性。艺术创作的“原初结构被机械文明所遮蔽”,不是由于机械化,而是被机械化,受到机械理性主义的控制所导致。艺术在趋于僵化的美学规则中分裂、失落,自我毁灭至虚无”。[23]

从柏拉图的 “神圣恐怖” (divine terror )论到尼采和马克思的异化观,阿甘本论证了艺术创作的异化反映的是现代性的异化。“这种异化不仅使人们失去了某种文化财富,而且失去了作为人最宝贵的艺术创造力。只有找回原初那个属于自己的世界,人们才有可能发现自己最根本的行动力和认知力”。[24] 为了使艺术重新获得它原初的地位,发挥出最大的创造性潜力,阿甘本认为有必要破坏人们习以为常的现代美学体系,清理西方美学中的陈腐概念,对艺术和美的既定观念提出质疑。[25]

匮乏的显现

“匮乏如同一张脸”(Privation Is Like A Face)是《没有内容的人》这本书中的主要章节,形容危机中的当代艺术。“匮乏”这个概念来源于亚里士多德。在讨论人的潜能时,亚里士多德曾经说:“匮乏如同一张脸,一种形式”。然而,它“预示着某种潜力,就像在场的面孔。”[26] 阿甘本肯定了“匮乏”这个概念,并用它来重新评估现成品和波普艺术的意义。他提出,波普艺术中的现成品虚无而又在场,存在于一个中间状态:它既不是艺术家的手工创作,也不属于工业技术产品;它没有被定义,也没有受到之前已有的美学评价系统约束,如同一位未曾接受过洗礼的婴儿。这个婴儿“匮乏”的灵魂因为没有受洗而不可能上天堂,同时,也因为无辜而不会下地狱。他们既然已经无可救药的失落,也就没有了被神遗弃的痛苦。尽管“匮乏”,却能够达到一个完全自由的境界,呈现出独特的面孔, 最终“自我拥有”。[27] 因此, “匮乏”可以被视为“一种至臻完美、富有诗意的天赋,充满成就和意义……在其中,虚无本身被召唤在场。”[28]

阿甘本的“匮乏论”可以上溯到波普的鼻祖,达达主义者杜尚创作的现成物—《泉》。这件小便池颠覆了审美意义,却被当作艺术品展出;它充满挑衅性,却形式美观;它指向污秽,却呈现出圣像的轮廓,在展陈上也令人联系到教堂中供奉的圣物;它既是一件无法被艺术定义的工业产品,又开放性地接受多种阐释;它一无所有,却又自我拥有。在艺术史上,杜尚的小便池如同当头棒喝,揭示了“艺术的危机状态”。[29] 同时,它也启发了后来的波普艺术,以至于利用现代品的波普艺术一开始就被称为 “新达达”。[30]

阿甘本指出,现成品和波普艺术摆脱了康德以来原创性概念,及其以形式、品位和观念为中心的美学标准,展现了一种不断生成的潜力。[31] 这种潜力更多地表现为艺术创造的过程本身,而非结果。不仅如此,当艺术作品在美术馆中展示,与观众产生交流互动时,有可能进一步促进这种不断生成的潜力。

杜尚,《泉》,1917/1964,瓷,36 × 480× 61厘米 ,原作1917年首展于纽约后遗失,这幅照片被拍摄者—艺术家施蒂格利茨命名为《厕所里的圣母》

杜尚,《泉》,1917/1964,瓷,36 × 480× 61厘米 ,原作1917年首展于纽约后遗失,这幅照片被拍摄者—艺术家施蒂格利茨命名为《厕所里的圣母》

潜力的反抗性

有关“潜力”的概念是阿甘本艺术思想的核心。阿甘本认为潜力是一种具有反抗性的创造力。这种反抗不仅针对外在的阻力,也针对自身的惰性。[32] 他曾经与德勒兹合作撰写过《宁愿不做:创造性的方式》(Bartleby: La formula della creazione)。[33] 在《王国与荣耀》(The Kingdom and the Glory)这本关于政体和经济的谱系学书中,阿甘本进一步阐释了不合作的理念。[34] “不做”这个概念来自亚里斯多德。在《尼各马可伦理学》(Nicomachean Ethics)中, 亚里斯多德曾经提出过一个有趣的问题:人类的任务是什么?比如,吹笛人的工作是吹笛,鞋匠的工作是制鞋,然而,到底有没有一种属于所有人的终极任务呢?也就是说,人的使命到底是什么?人的自然生存和生命追求之间的区别是什么?[35] 这个问题直追“何以为人”这个哲学的核心命题。亚里斯多德的回答是:人类的独特之处在于他可以做,也可以选择不做,他可以做任何事,同时又不需要做任何事,因为只有强大的生命存在才有能力不显示强大。[36]

从亚里斯多德的问答出发,阿甘本提出了他的潜力论,他将“潜力”定义为“不仅仅是做此做彼的潜力,还有不做的潜力,不将行动变成现实的潜力”。[37] 在这里,“不做”并非出于懒惰,而是以一种积极的态度把自己从工作的目的论中解脱出来,以不合作的方式反抗分裂,释放内在的潜力。因此,潜力可以表现为不合作、拒绝和反抗的能力。以艺术创作为例,阿甘本认为,艺术家的风格不只体现为个人的绘画才能,也包括他的内在抗拒力,这种抗拒力也可以显现为一种艺术上的张力,或者说表现力。艺术史家们注意到,杰出艺术家们晚期风格往往会变得松弛,越来越“随心所欲”,注重绘画性本身,用笔“力透纸背”。比如:文艺复兴时期大师提香的晚期画风近乎于印象派,非常强调色彩和笔触。他晚年为威尼斯圣塞尔瓦托(San Salvatore)教堂创作的《天使报喜》这幅油画上,颜色变成了一种喷发的熔岩,笔触似乎要戳破画布,而且,提香还在签名处写下了“提香创作,创作”。他特意重复了“创作”这个词。这是他晚年常用的方式,以重复的方式消减绘画的目的性。晚年的柏拉图、歌德和莎士比亚也是如此。他们晚年经常以重复的词汇、消减语言的功能性,增强个人的表现力,如同画家留下的笔触。在这里,艺术家的抗拒力可以理解为一种放松的状态和个性的表达。在阿甘本看来,他们 “将自己从存在和非存在中一起解放出来”,去“创造自身本体”的潜力; 这种潜力不仅仅有关个人意愿或必要性,而且“介于‘存在’与‘非存在’、感知与理解、词与物之间。它不是‘虚无’的无底深渊,而是充满可能性的光明之阶梯。”[38]

提香,《天使报喜》,1559-1564年,布面油画, 410 × 240 厘米, 威尼斯圣塞尔瓦托教堂

提香,《天使报喜》,1559-1564年,布面油画, 410 × 240 厘米, 威尼斯圣塞尔瓦托教堂

即将来临的共同体

在阿甘本看来,现代政治是一种通往虚无主义的毁灭性实验, 而具有潜力的艺术创造才是自我救赎的希望。[39] 引用柏拉图的名言:“诗歌是缪斯的发明,” 阿甘本提出,富有诗意的艺术与哲学一样重要,都可以传达无法言说的内在声音。[40] 艺术创造不同于经济、法律和宗教等社会活动,没有明确的利益,有可能把人从功能性的应用程序中解放出来,回到艺术的原初状态,既不必迎合审美教育的需求,也不必执着于对真理的传递。写一首没有交流目的诗,画一幅没有功利目的画,唱一首发自内心的歌,如同亲吻可以把口唇从吃饭的功能中解放出来。在释放潜力的过程中,艺术家可以起到引领作用,带领人们找回原初的诗意和灵性。[41] 反抗性的潜力是一种“任意的存在”(l'essere qualunque),也是“一种纯粹的、单一的、而又完美的存在”。[42] 它没有本质和表征的分裂, 抽象与再现的矛盾,原本就是“一张自我救赎的面孔”。[43]

在《即将来临的共同体》(The coming community)中,阿甘本以基于个体潜力的共同体理想取代了意识形态化的乌托邦之梦。他宣称:“在我们所处的时代,人类第一次有可能体验语言自身的存在——不再复述这种或那种语言的内容,而是言说本身…讲话这个事实。”[44] 以阿甘本的设想,在“即将来临的共同体”中,人类能够释放出来自原初的创造力,打破从过去到未来的线性历史观;在“即将来临的共同体”中,政治将不再是国家与国家之间的斗争,而是主权和人性之间的斗争;在“即将来临的共同体”中,人们有可能获取更强的行动力和认知力,形成一种语言学、本体论和政治上的共同体;在“即将来临的共同体”中,不再有bios和zoe的分裂,不再有被孤立的赤裸生命,而出现一种新的生命形态,这种新的生命形态不再受主权和任何权力操控,具有完美的自我主宰权和相互交流能力,能够获得一种源于内心快乐的自足生活;在“即将来临的共同体”中,人类的生命政治将获得一种纯粹的内在统一, 形而上的理念和现实的政治实践完美结合,彻底颠覆现存的虚无主义。[45]

当代性的追求

阿甘本的当代思想方式包含着一个整体的认识论。他的研究穿越于艺术、神学、语言学、伦理学、政治学等不同问题之间,揭示了这些问题之间的内在关系。他认为,在功利主义的现代性进程中,人的生命概念被切割为政治生命、自然生命、物质生命和社会生命等等。当代哲学思想的紧迫任务是重新发现“我们自己的言语在支离破碎之后的整体性”。[46] 如果我们能够拒绝被归类、被利用,反抗规则和权威的操控,才有可能达到一种自由状态,找回自我,发挥潜力,推进当代性的进程。

当代性并不是一个终极的问题,也没有明确的答案。在任何时代,人们所经历的当代性都是某种模糊不清的感受, 伴随某些不和谐的声音,和各种痛苦的经历。我们无法预期某个伟大时刻的来临,却不得不面对各种危机;我们未必能看见光明的前途,却不时被黑暗的困境所包围。以阿甘本的话说,当代性所回应的“时代的黑暗,而非它的光明……在宇宙空间的不断扩展中,原本明亮耀眼的星系变得遥不可及。而在这茫茫黑暗之中,捕捉那无法触及的光束,即是当代性的追求。”[47] 在对原初之光的回溯中,在对当代性的追求中,在寻找自我的过程中,艺术创造力起到了至关重要的作用。

作者:邵亦杨

中央美术学院人文学院副院长、教授、博士生导师

本文原载于《美术研究》2022年第二期,经作者授权转载

注释:

[1] See Giorgio Agamben, Means Without End: Notes on Politics, Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 2000.

[2] SeeWalter Benjamin, “Capitalism as a Religion” (written in 1921), in Selected Writings, ed. by Marcus Bollock; Michael W. Jennings, 4 Vol., Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1996ff., Vol. 1.

[3] Ibid.

[4] Giorgio Agamben, “Theologico-Political Fragment,” Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, ed. Peter Demetz, tr. Edmund Jephcott, Schocken Books, New York: 1978, 312.

[5] Agamben, G., 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford, California: Stanford University Press.

[6] Agamben, G., 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford, California: Stanford University Press, 88

[7] Foucault, M, History of Sexuality, Volume 1. 1990, An Introduction, trans. Rober Hurley, Vintage Books, New York, 143.

[8] Agamben, G., 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford, California: Stanford University Press, 6.

[9]Agamben, G., 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford, California: Stanford University Press. 175-176.

[10] Agamben, G., 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford, California: Stanford University Press. 123.

[11] See Agamben, Giorgio. Means without End: Notes on Politics, tr. Vincenzo Binetti and Cesare Casarino, University of Minnesota Press, Minneapolis.

[12] Agamben, G., 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford, California: Stanford University Press. 115.

[13] Agamben, G., 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford, California: Stanford University Press. 168-174.

[14] ibid.

[15] Giorgio Agamben, Idea of Prose1985., translated by Michael Sullivan and Sam Whitsitt. University of New York Press 1995,11.

[16] Walter Benjamin, Selected Writings, vol.1, Howard Eiland & Michael W. Jennings ed., Harvard University Press, 1996, 341.

[17] Benjamin, Walter (2002). “ Theses on the Philosophy of History in Howard Eiland, & Michael W. Jennings ed.Edmund Jephcott, & Others trans.,Selected Writings: vol. 4. 1938 - 1940. London: the President and Fellows of Harvard College. 392.

[18] Giorgio Agamben, What Is the Contemporary, in What is an Apparatus? and Other Essays, trans. David Kishik and Stefan Pedatella (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2009), 44.

[19] See Agamben, Giorgio. The Coming Community, tr. Michael Hardt, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1993; La communità che viene, Einaudi, 1990.

[20] Agamben, 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford, California: Stanford University Press 7.

[21] 可参见李秋零译,《康德著作全集》第五卷,2007年 中国人民大学出版社出版。

[22] Giogio Agamben, The Man Without Content, Georgia Albert(trans.),Stanford University Press,1999

[23] Giogio Agamben, The Man Without Content, Georgia Albert(trans.), Stanford University Press,1999,6.

[24] Giogio Agamben, The Man Without Content, Georgia Albert(trans.),Stanford University Press,1999,102.

[25] Giogio Agamben, The Man Without Content, Georgia Albert(trans.), Stanford University Press,1999,6

[26] Giogio Agamben, The Man Without Content, Georgia Albert(trans.), Stanford University Press,1999,6-8.

[27] Giogio Agamben, The Coming Community, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, 5-7.

[28] Giogio Agamben, The Man Without Content, Georgia Albert(trans.), Stanford University Press,1999,6-8.

[29] 关于杜尚的《泉》与艺术危机状,可参见Giorgio Agamben, “Archaeology of the Work of Art”, in Giorgio Agamben, Creation and Anarchy The Work of Art and the Religion of Capitalism, trans. Adam Kotsko, Stanford University Press, 2019, pp. 1-13

[30] 关于达达和新达达,可参见邵亦杨,20世纪现当代艺术(修订版),上海人民美术出版社,2021,第68-72页,和第147-160页。

[31] Giogio Agamben, The Man Without Content, Georgia Albert(trans.), Stanford University Press,1999,6-8.

[32] Giorgio Agamben, Resistence in Art, Lecture at Division of Philosophy, Art & Critical Thought, The European Graduate School, 2014.

[33] Giorgio Agamben &Gilles Deleuze, Bartleby. La formula della creazione, Quodlibet,1993.Bartleby (巴特利比)这个题目来自于美国作家赫尔曼·梅尔维尔(Herman Melville )的同名小说中的主人公巴特利比。这个纽约律师的小文书因拒绝工作而被捕入狱。因此,根据意义更合适翻译在宁可不做。

[34] See Giorgio AGAMBEN, The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government (Homo Sacer II, 2) (trans. Lorenzo CHIESA with Matteo MANDARINI), Stanford University Press, 2011.

[35] Aristotle, Politics, 1252 b 27, trans. Ernest Barker. Ed. R.F. Stalley. Oxford: Oxford UP, 1995,10

[36] See Aristotle, Physics 192 b.有关理论阐释可参见, Martin Heidegger, “Vom Wesen und Begriff der [Physis]: Aristoteles’ Physik B, I” (1939), now in Wegmarken (Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1976), pp. 239–301. 转引自(in HS, 45)

[37] Giogio Agamben, The Man Without Content, Georgia Albert(trans.), Stanford University Press,1999, 180.

[38] Giogio Agamben, The Man Without Content, Georgia Albert(trans.), Stanford University Press,1999,259.

[39] Ibid.

[40] Agamben, Giorgio. Language and Death: The Place of Negativity, tr. Karen E. Pinkus and Michael Hardt, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1991.78.

[41] See Giorgio AGAMBEN, The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government (Homo Sacer II, 2) (trans. Lorenzo CHIESA with Matteo MANDARINI), Stanford University Press, 2011.

[42] Agamben, Giorgio. The Coming Community, tr. Michael Hardt, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1993; La communità che viene, Einaudi, 1990.83.

[43] Agamben, Giorgio. The Man Without Content, Georgia Albert(trans.),Stanford University Press,1999, 94.

[44] Agamben, Giorgio. The Coming Community, tr. Michael Hardt, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1993; La communità che viene, Einaudi, 1990. 83.

[45] Giorgio Agamben, The Coming Community, translated by Michael Hardt. Minneapolis: Univ of Minnesota Press. 1993,90, and Agamben, Giorgio. Means without End: Notes on Politics, tr. Vincenzo Binetti and Cesare Casarino, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2000,114-115.

[46] Agamben, Giorgio. Stanzas: Word and Phantasm in Western Culture, tr. Ronald L. Martinez, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1993, xvii。

[47] Giorgio Agamben, What Is the Contemporary, in What is an Apparatus? and Other Essays, trans. David Kishik and Stefan Pedatella (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2009), 45.