我还是要先向大家致歉,原因首先是我有些疲倦。在突尼斯的这两年中,我结交了很多朋友,以致我不再有更多自己的时间:几乎每天都是在交谈、讨论、提问、反驳、解答活动中度过。现在,我马上就要结束这段已经让我有些身心疲惫的日子了。因此,我请大家原谅下面报告中出现的疏漏、错误,原谅可能表现出来的平淡无奇。还要请大家原谅我和你们讲马奈,因为我肯定既不是马奈专家,也不是绘画专家[1],我是以外行的身份和你们谈马奈。我所要讲的可以这样概括:我绝不想和你们泛泛地谈马奈,我想,我只向你们介绍马奈的10或12幅画作,我将试图分析或至少解释对它们的一些看法。我不是笼统地谈论马奈,甚至不会谈到那些无疑是马奈绘画最重要和最为人熟知的方面。

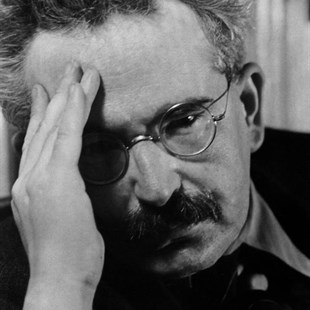

爱德华·马奈

爱德华·马奈

毫无疑问,在艺术史中,在19世纪绘画史中,马奈总是以改变了绘画表现技巧与模式的形象出现,他使印象主义运动成为可能,而在整个19世纪下半叶,印象主义几乎占据了艺术史舞台的领先位置。

不错,马奈确实是印象主义先驱,是他使印象主义成为可能,但我要讲的并不是这一方面的事:实际上,我认为马奈做了另外的事情,这另外的事情甚至可能要比印象主义重要得多。我认为,除了印象主义,马奈使整个后印象主义绘画,整个20世纪绘画——也就是当代艺术直到现在还在其内部发展的绘画——成为可能。当前在绘画中发展起来的这种深刻的断裂,或者说马奈制造的这种深刻断裂,无疑要比使印象主义成为可能的所有变化都要更加难以定位。

你们知道,在马奈绘画中使印象主义成为可能的东西,都是一些众所周知的事情:色彩的新技法,纯粹的,至少是相对纯粹的色彩运用,一些以前绘画中从未见过的光照与亮度形式的使用等等。反过来讲,在印象主义之外,或者说超出印象主义之上使后来的绘画成为可能的种种变化,我认为它们则更加难以认识和界定。我认为人们甚至可以用一句话来概括和描述这些变革:事实上,我以为,在西方艺术中,至少是文艺复兴以来,或者至少是15世纪意大利文艺复兴以来,马奈是在自己的作品中,在作品表现的内容中首次使用或发挥油画空间物质特性的画家。

如果这样说会更清楚一些:从15世纪以来,从15世纪意大利文艺复兴以来,西方绘画有这样一个传统,就是试图让人遗忘、掩饰和回避“画是被放置或标志在某个空间部分中”的事实,这个空间可以是一面墙,那就是壁画,或一个木框,一块布,甚至可能就是一张纸。这就是要使人忘记:画是被放在长方形的两维空间之中。并且从某种意义上否认画作所表现的空间就是作画的空间。因此,自十五世纪意大利文艺复兴以来,这种绘画试图表象的是置放于两维平面上的三维空间。

这种绘画不仅表象三维空间,还尽一切可能突出主要斜线或螺线以掩盖和否认这样一个事实:绘画铭刻在由直线和直角分割成的正方形或长方形内部。

乔托《哀悼基督》,湿壁画,约1305年,200 × 185 cm,斯克洛威尼礼拜堂

这种绘画同样试图表象画内照明或者画外照明,它们来自底部或者右侧或者左侧,这是为了否认和掩盖这样的事实:绘画立足于确实被外部实光照亮,并显然随着画作的位置和日光的移动变化的长方形平面。

还必须否定画是一小块空间,观者面对画可以移位,也可围而观之,因此,观者可以把握某个角度或者可能看到画的两面。于是,自15世纪意大利文艺复兴以来,这种绘画确定了某种理想位置,人们可以或必须在这个位置上或只能在这个位置上看画。于是,如果愿意的话,绘画这种物质性,这个长方形的、扁平的、被某些光照亮的、人们可以围着它或者面对它可以位移的平面,这一切都被在画本身之中所表象的东西遮盖和隐藏。因此,画表象的是一个深层空间,被侧光照亮,人们从这样的理想位置出发,把画视作一个场景。

可以说,这就是15世纪意大利文艺复兴以来,西方表象绘画使用的掩盖、隐藏、虚幻、省略的手法。

马奈所做的(我认为,无论如何,这是马奈对西方绘画最重大的贡献和变革之一),就是在画中被表象的东西内部凸显油画的这些物质属性、性质或局限,绘画、绘画传统可以说仍然以回避和掩盖这一切为己任。

长方形的平面、横向纵向的主线、画作的实光、观者在一个或另一个方向观看的可能性,所有这些都在马奈的作品中体现出来,并在他的画中得到再现和重构。马奈再次发现(也可能是发明?)了“实物-画”,作为物质性的画,被外光照亮的、有颜色物的画,观者面对它或围绕它来观看的画。“实物-画”的发明,我认为,这种油画物质性在被表象物中的嵌入,正是马奈带给绘画变革最核心的价值所在。从这个意义上讲,人们可以认为马奈超越了所有可能孕育印象主义的一切,超越了15世纪意大利文艺复兴以来西方绘画的根本。

好,这就是我现在想向你们扼要陈述的一些事实,以画为例,我选择了一系列作品,共13幅,我将同你们一起对它们逐一分析。为方便讲解,如果可以的话,我把这些画分为三组:首先是马奈处理油画空间的方式,他如何发挥油画的物质特性、面积、高度、宽度,他通过什么方式在画面表现物中发挥油画的这些空间特性的作用,这是我研究的第一组作品。其次,在第二组作品中,我试图向你们表明马奈如何处理光照问题,如何在画中使用外界实光,而不是使用来自画内的表现光。最后,我要指出他如何处理观者与画的位置,对于这第三个问题,我不用一组作品,而只用一幅画,但这幅画足以代表马奈的全部作品,当然这是马奈的最后作品,也是最具震撼力的作品之一,它就是《弗里-贝尔杰酒吧》。

画布的空间

好吧,如果你们同意,我先谈第一组问题和第一组油画:马奈用什么方式表现空间?

为此,我们现在需要看幻灯,必须关灯。

(米歇尔·福柯利用这段时间脱下外衣,摘掉领带,也让听众随意一些。)

爱德华·马奈《杜伊勒利公园音乐会》,布面油画,1862年,76 × 118 cm,现藏于英国国家画廊

请注意,你们现在看到的是马奈的早期作品,还是相当古典的油画。你们知道,马奈曾经接受过完全正规的传统教育:他曾在当时规矩的、相对规矩的画室工作过,曾在库退尔画室学画,知道和掌握重要的绘画传统。在这幅画中(画于1861—1862年),人们可以说马奈仍在沿袭他在画室、在学习期间所知道的所有绘画传统。

这里只需提出一些问题:你们看到,马奈突出的是这些由树木表象的垂直粗线条。你们看到,马奈这幅油画的组织,实际上是依循两个重要轴心,一是横向的,由后一排人物的头所形成的横线来表象;其次,是这些垂直线,它们在此是被这个光组成的小三角来标明的,可以说是为了加重或者强调这些垂直线,通过这个小三角,整个光线可以放射出来,照亮前景。观者或画者看不清这个场景中的景深部分,人们似乎可以看到后面的情况,但却无法分辨清楚,因为这里没有足够的景深,前面的人物几乎完全遮挡了后面发生的事情,遮挡的效果由此而来。人物在这里构成一个平面的遮挡,而这种垂直性通过相对缩短的景深又延长了这种遮挡效果。

爱德华·马奈《歌剧院化装舞会》,布面油画,1873年,59.1 × 72.5 cm,现藏于美国国家美术馆

现在,十年过去了,马奈准备画一幅画,从某种意义上说,这幅画是同一幅画,可以说和另一幅画相同,是那幅画的另一个版本,那就是《歌剧院之夜》,对不起,是《歌剧院化装舞会》。从某种意义上讲,是相同的画,你们看:相同类型的人物、穿着考究的男士、几位身着浅色裙子的女性人物,但你们看到,整个空间平衡已被打破。

空间被堵塞,从后面关闭。我和你们说过,在前幅画中,景深不很明显,但却存在,现在看到的景深是封闭的,被一面厚墙关闭,就好像要提示这里有面墙,后面没有任何可看物。请注意这两根垂直的立柱和此处这条框住画面的巨大横梁,可以说后者在画面内部突出画的纵横关系。这个大长方形,你们看,它在画面上重复出现,关闭了画的底部,从而影响了景深效果。

景深效果不仅消失,而且画面前景与后景的距离也相对变短,以致所有人物都挤在前面。景深谈不上存在,相反,你们却看到某种凸凹现象,人物在此前移,而礼服和裙子的黑色完全包围了所有明亮颜色可能打开的空间。空间被墙关闭在背景之中,就这样被前面这些裙子和礼服封闭。你们实际上看不到空间,你们只能看到一些板块,体积和面积的板块,它们被投射到前方观者的眼中。

唯一真实的开口,或毋宁说,在画中被表象的唯一开口,就是这个在此完全处于画的上方的奇特开口。它不向某个真实景深开放,也不向诸如天空、光线这样的东西开放。你们是否记得,在前一幅画中有光线的小三角形,这个小三角向天空开放,光线由此播散。在此,调侃的问题是:开口唯独向着什么开放?好,你们看,它向着脚开放,向着一些裤腿等等。就是说,是这些的重新开始,就好像画面在此重新开始,就好像是同一场景,而且无限重复:这确实产生挂毯的效果、墙面的效果、壁纸的效果。你们可以看到它的延伸,带着被嘲弄般的两只垂下的小脚,这些都表明了这个空间的神奇特征,它不是感知的真实空间,不是开口的真实空间,而是这些在画面中从上至下被播散和无限重复的面积和色彩的游戏的空间。

就这样,画面长方形的空间特性,被在画本身中被表象的东西所表象、体现和夸大。请看,马奈如何向前一幅画完全关闭了空间——在上一幅画中,他实际处理的是相同的主题,而这些油画的物质特征又是如何在画面本身之中被表象。

爱德华·马奈《马克西米利安的处决》,布面油画,1868年,252 × 305 cm,现藏于纽约现代艺术博物馆

再看下一幅画:《马克西米利安的处决》。这幅画作于1867年,显然,你们会在其中发现并看到我刚才提到的《歌剧院化装舞会》那幅画的大部分特点。其实,《马克西米利安的处决》完成在先,但可以看出画法相同,就是说用一面高墙的存在表明和支持对空间实行的粗暴封闭,这面高墙只是油画本身的延伸。请看:所有人物都被挤压在这个狭窄的地面上,就像一个台阶,一种台阶效果,就是说,横向、纵向效果。这次,也有像纵线、横线的东西,画面向一些正在观看行刑的次要人物开放。你们还会看到,这与刚才《歌剧院》中的场景几乎如出一辙,你们在此看到一面封闭的墙和由此重新开始的场景。在此,你们又一次越过那面墙看到突出画面的小场景。

不过,我让你们看这幅画,不单单因为它再现或者提前表现了人们后来在《歌剧院化装舞会》中看到的元素,而是因为附带的原因:你们看到所有的人物都站在一个狭窄的小长方形地面上(很像一个阶梯,在阶梯后面还有一个垂面)。他们挤在这个狭小空间,摩肩接踵,拥挤不堪,你们可以看到,枪管几乎已经顶在人的胸口上。我还是要请你们注意,这些枪构成的横线和士兵构成的垂线在画面上只起增强和重复油画横纵两大轴心的作用。总之,这里的士兵用枪顶住了站在那里的人物。在行刑队和被行刑者之间没有距离。不过,如果你们细看,会看到这些被处决者比行刑者要小,而在一般情况下,他们的身材应该相等。这是因为他们完全处在同一平面上,他们之间没有太大间隔,就是说马奈运用了这种十分古老的技法,以达到缩小人物、不在平面上将其展开的目的(这是15世纪意大利文艺复兴以前的绘画技法),他使用这种技法是要意指或象征一种并没有在画中实际被表象的距离。

在马奈的画中,在他制造的空间里,在他放置所有这些人物的小长方形中,马奈显然无法表象距离。距离不可能被给予感知,人们看不见距离。然而,人物的缩小又表明一种纯粹知性而非感性的认识,即在这些人与那些人之间,在牺牲者与行刑队之间应该有某种距离,这是一种非感知的距离,不是提供给观者的距离,而只不过是被作为人物的缩小符号所指示。因此,在马奈提供的安置人物的这个小长方形中,你们已看到西方绘画的一些基本感知原则正在解体。

绘画感知应该是日常感知的重复、加强、复制。应被表象的,是一个准真实空间,距离在此能够被阅读、欣赏和破译,就像我们自己在看风景的时候那样。在此,我们进入一个绘画空间:距离不再为看服务,景深不再是感知的对象,空间位置与人物的远离只是被一些符号所确定,这些符号只有在绘画中才具有意义和功能(就是说,这些人物的身材与那些人物的身材之间的关系是随意的,纯象征意义的)。

爱德华·马奈《波尔多港》,布面油画,1871年,63 × 100 cm,私人收藏

现在,再看看下一幅画,这幅画将表现另一种油画特性。

在我刚才给你们介绍的《歌剧院化装舞会》或《马克西米利安的处决》中,马奈所用的,即他在这幅画中沿用的技巧,尤其是要突出油画是垂直、没有景深的两维平面的事实,而对于景深的缺席,马奈总是试图在表象它时,最大限度地压缩画中描述场景的厚度。在1872年所作的油画中[2],如果我没有记错的话,你们已看到,马奈表现的主要是横纵轴心,这些横纵轴心在画中无疑是对那些框定画面和构成画框本身的横纵轴心的重复。但是,你们已看到,它同样是对画布水印本身的复制,是对所有构成画布本身的横纵纤维的复制。画布是绘画具有的物质性。

蒙德里安《灰树》,布面油画,1911年,79.7 × 109.1 cm,现藏于海牙艺术博物馆

这就好像画布的料子正在开始显现并表现它的内在几何肌理。请看,这种线条交错很像画布本身表现出来的图案,如果你们把画布这部分拿出来,四分之一,六分之一,我不好说,你们就会看到它只是一个横纵线和被分割成直角的线条的游戏。你们中有些人会记得蒙德里安在1910至1914年间画的树,或者说是蒙德里安对树进行的一系列变体,要知道,你们从中看到的是抽象画的诞生。蒙德里安处理他的树,他的那些著名的树时,他与康定斯基同时发现了抽象画,与马奈在《波尔多港》中处理船[3]时颇有相似之处。蒙德里安从自己的树中最终提出了线条的游戏,它们被重新分割成直角,组成一张网、一个棋盘、一个由水平垂直线组成的网络。所以,马奈以同样的方式,用这些错落交叉的船只,用港口的全部活动获取同样效果,一种纵横线的表现技法,它们是具有物质性的油画几何学本身的几何性表象。你们还可在下一幅名为《阿让德伊》的画中,再次看到这种画布编织的游戏,这种游戏在当年堪称趣味横生,惊世骇俗。

爱德华·马奈《阿让德伊》,布面油画,1874年,149 × 115 cm,现藏于图尔奈美术馆

请再看下一幅画:你们看到这垂直的桅杆,它是用来强调画面的边缘,这条横线用来加强画面的横边,这两个主要轴心在画面上都得到了表象,但你们看到,被表象的主要是衣服,有纵横线条的衣服,这既是人物的民俗和粗犷特征,也是画中被表象物的特征,但这只是马奈的一种手法,一种在画布上表象衣服特性和纵横直线相交相切的手法。

爱德华·马奈《在温室》,布面油画,1879年,115 × 150 cm,现藏于德国旧国家美术馆

爱德华·马奈《在温室》,布面油画,1879年,115 × 150 cm,现藏于德国旧国家美术馆你们来看下一幅画:《在温室》,这是我们理解马奈用以表现垂线、水平线和画面直线交错方式……(这时,录音好像出了问题,在换磁带时,有几秒钟没有录上)的最重要的作品之一。看,画面的空间、景深受到多么大的限制。而在人物的后面是目光难以穿透的绿色植物组成的壁毯;它绝对是作为背景画出现的,绝对像一面纸墙竖在那里,没有任何景深、光线来照亮这在温室中繁茂生长的茎叶之林,画面就在这里展开。

女人在这里完全占据前景,从画面上看不到她的双腿,它们在画面之外,女人的膝盖也超出了她占据的前景,为的是不留下景深。而她身后的那个人物完全把身子探向我们,你们看到他的脸很大,好像距离我们很近,近得几乎看不真切,他越是往前探身,他本人具有的空间就越窄。因此,这是空间的关闭,当然也是垂线与横线的游戏,整个画面被椅背这条木板隔开,这个椅背的直线在此第一次被重复,在这里被第二次重复,在这里被第三次重复。女人雨伞的这块白色强调了这条直线。现在来看垂线,整个椅背的竖条和这条非常短的对角线无法表现景深。整个画面都是围绕这些垂线和这些横线,在它们的基础上进行构图。

爱德华·马奈《在温室》(局部)

假如你们现在认为女人裙子的这些褶子在这里构成一些垂直的褶皱,你们在这里看到的是女人裙子的扇形运动,那么,最上面的裙褶是横向的,像椅子的四条基础直线。但是如果等裙子垂下来,褶子最终还会变成垂直的。你们看到这个从雨伞到女人膝盖的褶子游戏在转动时,可以复制由横向纵的运动,这里被复制的正是这种运动。现在还要补充一点,你们看到一只手臂垂着,另一只手臂横放,它们都处于画面中央,形成亮点,复制了画的轴心,与你们看到构成椅背和画面内部构图的暗线条是相同的垂线和横线,在这里,你们看到旨在消除、抹杀、取缔景深意义的空间,凸现垂直和水平线条的全部手段。

关于马奈画中的景深、垂线与横线的手法,我就讲这么多,但马奈还有另一种发挥油画物质特性的方法,因为说到底,油画是一个平面,一个由横纵线构成的平面,但更是一个具有正面和反面的平面,这种正反面的手法更加狡黠和诡异,如果愿意,可以说马奈玩的就是这种游戏。

爱德华·马奈《卖啤酒的女侍》,布面油画,1879年,77.5 × 65 cm,现藏于奥塞美术馆

看看下一幅《卖啤酒的女侍》,你们会明白为什么这是一部奇特的杰作。这幅画究竟由什么构成?表现了什么?是这样,一方面,它没表现什么,就是说什么也没让人看到。事实上,你们看到的这个卖啤酒的女侍人物,几乎就是画的全部内容,你们看到她距画家很近,距观者、距我们也很近,她突然看我们这边,好像她前面突然发生了什么事,吸引了她的目光。你们看到,她没有看她自己正在做的事,就是说放下啤酒,她在看我们看不到、我们知道的事情。这个事情发生在这里,在画前。另一方面,这幅画是由一两个,最多三个人物构成,而可以肯定的是他们中的一位或两位,我们几乎看不到,因为他们中的一位只露出侧脸,而另一个人,我们只能看到他的帽子。不过,他们在看,他们也在看,看相反的方向。他们看见了什么?我们不得而知,我们无从知道,因为画面被切割了,场景就在这里,因为他们的目光被吸引过来,这个场景也在我们的视线之外。

现在,请你们去想任意一幅传统绘画。事实上,在绘画中,表现正在看什么东西的人物的画可能是很传统的,比如,在马萨乔的一幅名为《圣皮埃尔的银币》的画中,你们看到一些人物围成圈,正在看什么,这个情节是一段对话,或者更准确地讲,是圣皮埃尔正在与过路人交换银币。于是,这里有一个场景,这画中人物正在看的场景,我们是知道的,我们看见了,它在画面上出现。

马萨乔《圣皮埃尔的银币》,布面油画,1425年,255 × 598 cm,现藏于佛罗伦萨圣母圣衣圣殿

不过,这里还有两个正在看的人物,但是,首先,这两个人物不是看同一件东西。其次,这幅画也没有告诉我们人物在看什么。这幅画只表现了两种目光,投向两个相反方向的目光,投向画面正反两个方向的目光,而这两个如此吸引两个人物目光的场景,我们一个也看不到,我还要再说明一点,你们在这里看到这只小手臂和这一小块裙摆,具有奇特的讽刺意味。

事实上,在这幅画的第一个版本中,马奈曾表象那些人物所观看的东西,被表象的是夜总会歌舞咖啡馆的一位歌女,她正在登台唱歌或翩翩起舞(这一版保存在伦敦),此后,就是我给你们介绍的第二版[4]:在第二个版本中,马奈去除了这个场景,导致画面没有可看的东西,画面变成投向不可见物的目光,以至于这幅画只说不可见物,只表现不可见物,只是在通过目光的相反投向影射人们绝对看不见的场景,因为这个场景在画前面,而被那个人看到的却在画后面。你们知道,在油画的这面和那面,有两个节目,被画中的两个人物看到,但事实上,与其说这幅画表现可看物,不如说它隐藏和掩盖可看物。油画正反两个面的平面不是表现可见性的地方,相反,它是确保不可见性的地方,即被画中人物看到的东西的不可见性。

爱德华·马奈《圣拉扎尔车站》,布面油画,1873年,93.3 × 111.5 cm,现藏于美国国家美术馆

这在画中表现得很清楚,比你们现在要看的这幅《圣拉扎尔车站》的画还要清楚。[5]你们在此又看到了相同的技法。当然,你们总是看到我们熟悉的这些相同的纵线和横线:这些横纵线界定着画中的某个平面,即画布的平面。而后你们还可看到两个人物,就像在《卖啤酒的女侍》中一样,我们称之为正反脸。一个在朝我们看,另一个顺着我们看的方向看。一个把脸转向我们,另一个则背对我们。不过,这位妇人看到的东西——你们看到,她非常投入——是我们无法看到的场景,因为这个节目在画前,而那个小女孩正在看的,我们也无法看清,因为马奈添加了正在行进的火车的烟气,以致我们什么也看不到。要想看到应该看见的东西,我们要么从小女孩的肩头看过去,要么把画翻转过去,从妇人的肩头往前看。

你们看到,马奈如何利用油画的这种物质特性,让一个平面成为一个有正反面的平面。至今为止,还没有一位画家玩过这种正反面的游戏。马奈在此不是在靠画前和画后来玩这种游戏,而是强迫观众产生翻转画布、改变位置的欲望,以便最终能够看到人们认为应该看见的东西,而这个东西并没出现在画面中。马奈正是在画中发挥这种用油画面积本身提供的不可见性的游戏。你们已经看到,这种方式可以说是狡黠、挑逗和诡异的,因为这是绘画第一次向我们展示某种不可见物:目光在此是要向我们表明,有某种应该看的东西,从定义,甚至从绘画的本质、油画的本质上讲,这种东西必然是不可见的。

光照

现在,看看下一幅画,它会把我们带入刚才提到的第二组问题,那就是光照和光线的问题。

爱德华·马奈《吹笛少年》,布面油画,1866年,160.5 × 97 cm,现藏于奥塞美术馆

你们知道《吹笛少年》画于1864或1865年[6],这幅画当时颇受责难。你们看到,马奈(这是我一直给你们强调的结果)彻底取消了画面景深,在吹笛少年背后没有任何空间,不仅没有任何空间,就是他本人也几乎没有立足之地。你们看,他放脚的地方,这里,这块地板,这块地面几乎空白,这一小块阴影,这里的一小片灰色表现背景墙与他放脚之处的差别。我们在前面几幅画中看到的台阶效果在这里也被取消了。他放脚的地方只有这一小片阴影。他实际是把脚放在一抹阴影上,放在虚空之上。

然而,关于《吹笛少年》,我要强调的还不是这些,我要说的是它被照亮的方式。你们都知道,一般说来,在传统绘画中,光照总存在于某个地方。一种要么被直接表象,要么单纯被几道光线表明的光源存在于画内或画外:一扇打开的窗户表示光线来自右侧、高处、左侧、低处等等。除了照亮画面的实光外,画作还要表现另一个光源,它投射在画面上,在画中人物身上留下一些阴影:隆起的、凸凹的、凹陷的等等。光线的整个系统性是在15世纪意大利文艺复兴之初发明的,你们知道,卡拉瓦乔[7]——我们应对他表示特殊敬意——已经实现了光线的完美的规律性和系统性。

而这里,正相反,你们看到,画中没有任何来自高处或低处或画内的光照,或者毋宁说,全部光照都来自画外,绝对垂直地照射在画面上。请看这里,你们看到少年的面孔绝对没有留下任何凸起,只是鼻子两侧出现两个小凹陷,以表现眉毛和眼窝。你们还可看到这片阴影,它实际上是画中唯一的阴影:看这里,少年手下方的这小片阴影表明光照肯定来自于正面,因为画中唯一的阴影在笛子后面出现,在他的手心,用来保证画面的稳定,你们已经看到,这里的小阴影是节奏的体现,吹笛少年用脚打拍子:你们已经看到,他轻轻抬起脚尖,这就在这片阴影和那片阴影中,显出一道明显的对角线,而少年的外套在此则把这道对角线再造为亮色。由此可见,如果就其物质性而言的油画,向着一扇敞开的窗户,即摆在一扇敞开的窗子前面的话,那光照就是完全垂直的,是作为画布实光的光照。

从传统角度看,在画面上表象虚构光照由之照射人物并使之起伏的窗口,是一种绘画习惯。在这里,必须接受的是一幅画布,一个长方形,一个面积的自身被摆在窗前并被光全部照亮。这种取消内光,由外面和正面的实光加以替代的极端技术,马奈还没有全部掌握,只是开始尝试,在他最著名的一幅作品,即他最重要的作品中,你们将会看到他交替使用这两种光照的技法。

爱德华·马奈《草地上的午餐》,布面油画,1863年,208 × 264 cm,现藏于奥塞美术馆

再看下一幅画——脍炙人口的《草地上的午餐》。对这幅《草地上的午餐》,我不想做全面分析,很显然,这里有太多的东西可说。我只想讲讲光照。其实,在这幅画中,有两个光照系统,它们相互重叠,在景深上重叠。实际上,你们看到在画的次要部分中,如果认为这条草丛线把画面一分为二,你们会看到一种传统光照,它来自高处、左侧,照射这个场景,照亮背景中的这一大片草地,也照亮了女人的背部和面孔,其他部分则留在阴影中。这处光照在两处浅丛林中消失(因为复制质量不好,画面看不清),这两个浅丛林有些晃眼,可以说,它们是侧光和三角光的终点。你们因此可以看到一个闪光的三角形打亮女人身体,显出她的面部轮廓:这是传统光照,经典光照,它制造起伏,由内光构成。

现在,来看前面两个人物,他们被聚光的方式很有特点,那是完全不同的光,与前面消失并止于两个丛林的光毫无关系。你们看到一种正面、垂直的光,你们已经看到,它直接照在这个女人和这个全裸的身体之上,而且是从正面打上去的。你们看到这里没有任何光影的凸凹,没有任何阴影。女人的身体很像涂了一层珐琅,颇有日本绘画的味道。这种光只能是粗暴的、正面的,这道光也打在男人的面孔上,打在一个绝对是扁平的、没有起伏,没有阴影的侧面上,而这两个暗淡的躯体、两个男人暗淡的衣服是这束正面光的终点和落点,就像那两个丛林是那束内光的终点和亮点一样。一个凝结在两个男人身体上的外来光照和一个由两处丛林增强的内光照。

这两种表象系统,或者说,这两种光的表象系统在这幅画内部重叠,给这幅画带来一种不协调性,即其内在的异质性,马奈试图用这只手来减弱还是增强这种内在异质性,我说不准,这只手是亮色,正好位于画面正中。还记得我在讲《在温室》时指给你们看的那双手吗?十根手指是对画的两个轴心的复制,而在此,你们看到手的两根手指,一只指向这边,不过,这个方向,正好是内光的方向,是来自上面和外边的光的方向。另一只手指,反过来是弯曲的、向外折的,折向画的轴心,它指明射在这里的光线。在此,你们又看到,在手的游戏中表现的画面的基本轴心,以及《草地上的午餐》的既是关联性又是异质性的原则。

爱德华·马奈《奥林匹亚》,布面油画,1863年,130 × 190 cm,现藏于奥塞美术馆

爱德华·马奈《奥林匹亚》,布面油画,1863年,130 × 190 cm,现藏于奥塞美术馆

你们现在看的这幅画,我对它的评述很简单。我不给你们讲太多,原因很简单,因为我没有这个能力,也因为它太难讲了。我只是从光照方面来跟你们谈谈这幅画,或者愿意的话,我会跟你们讲讲这里可能出现的一种关系,即这幅画引起的争议与它的一些纯绘画特征之间的关系,我认为这主要是光线问题。

《奥林匹亚》这幅画,你们已经知道,在1865年沙龙展出时引起很大争议,以至于不得不把它从画展上撤下来。一些参加沙龙的守旧市民恨不得要用伞刺穿它,觉得它实在有伤风化。不过,表现女性裸体是西方绘画的一个传统,可以追溯到16世纪,而且在《奥林匹亚》之前,出现过许多女人裸体画,即使在《奥林匹亚》引发争议的沙龙中,也有不少同类作品。这幅画中究竟有什么不堪入目的东西,为什么会受到如此对待呢?

艺术史家认为,这种反应无疑有其深层原因。这种道德丑闻只不过是表现某种审美丑闻的一种笨拙方式:人们无法接受这种审美,这种调色法,这种日本式的画技,人们无法接受这个女人的丑陋,这种不仅丑而且是为丑而丑的丑,这一切绝对是事实。更确切地说,我不知道是否存在着引起丑闻的另一种原因,一个与光照相关的原因。

提香《乌尔比诺的维纳斯》,布面油画,1538年,119.2 × 165.5 cm,现藏于乌菲兹美术馆

事实上(可惜,我忘了带来),应该拿这幅画与他用作模本和参照的画进行比较,你们知道,这个维纳斯,就是马奈的这幅《奥林匹亚》,是一个替代品,一个复制品,或者干脆说是裸体的维纳斯,躺卧的维纳斯,尤其是提香的《维纳斯》等主题的一个变体。不过,在提香的《维纳斯》中,只有一个女人,一个基本上躺卧着的裸体女人,她周围是帷幔,光线从左侧高处打来,微微照在女人身上,如果我没记错的话,照在她的脸上,当然还照在乳房和腿上,就像一层镀金,抚摸着她的身躯,可以说,这是身体可见性的原则。如果说提香的《维纳斯》的身体、提香的《维纳斯》是可见的,如果说她是用来凝视的,是因为这里有一种侧面和金色的神秘光源在照射她,不管她和我们是否愿意。这里的裸露女人,在这里,不思,不看,这里的这道光线神秘地打在她身上或抚摸着她,而我们,作为观者,只能无意中发现光线和裸体之间的这种游戏。

不过,在这里,你们看到,如果马奈的《奥林匹亚》是可见的,这是因为也有一道光线打在她身上。这道光,绝不是一道柔和、神秘的侧光,而是一道异常强烈的光,像皮鞭一样打在她身上。这道光来自前面,来自画前的空间,就是说,这道光线、这个光源是可以追溯的,是可以由女人身上的光照推测出来的,这个光源在哪儿呢?会不会在我们这里?就是说,这里不存在三种元素:裸体、光照、被裸体和光照震惊的我们,这里只有裸体与处在光照处的我们,只有裸体与处在我们位置上的光照,也就是说是我们的目光投向《奥林匹亚》的裸体,将她照亮。是我们让她成为可见的,我们对《奥林匹亚》的凝视就像持火炬的人,我们的目光是光源。我们是《奥林匹亚》可见性和裸体的原因。她只为我们裸露。因为是我们将她裸露,我们将她裸露是因为我们在看她时将她照亮,因为我们的目光和光照是一回事。在这样一幅画中,看一幅画和照亮一幅画是一回事,因此,我们——任何观者——都必然与这个裸体发生关联,甚至于成为主要因素。你们看到,审美转变如何能够在这种情况下引发道德丑闻。

爱德华·马奈《露台》,布面油画,1868年,169 × 125 cm,现藏于奥赛美术馆

上面是我想给你们讲的马奈作品中的光照手法,现在,我要同时讲空间和光照,我想用一幅画扼要概述这个问题,这就是我要讲的这些画中的倒数第二幅:《露台》。

看下一幅画,在这幅画中,可以看到我至此给你们讲到的所有内容。不幸的是,这幅画复制质量也很差。你们最好借助想象,把这幅画想得大一点。照相师十分愚蠢地切割了画面。这里,你们看到绿色的窗户,这种绿色比你们在别处看到的绿色更眼。窗扇,准确地讲,百叶窗组成无数条横线,围住了画面。因此,看,你们已经看到一幅明显由横纵线条构成的画面。窗户本身,准确地凸显了画面并复制自己的横纵线条。露台在窗前,或者不如说栏杆在窗前,也复制出一些横线、纵线和对角线,它们只是用来支持和更好地突出这些重要轴心的。如果再加上你们看不到的这些百叶窗,你们会看到整个画面都是由纵线与横线构成。马奈绝没有忘记他作画的这个长方形,他只是在复制它、强调它、增强它,从画面内部丰富它。

还有,你们看到整个画面是黑白的,以及一种非黑非白作为基准色的绿色。不过,这也是对15世纪意大利文艺复兴技法的一种颠覆。原来,所有重要的结构成分都必须深入到阴影中,被表现为阴影,用人物体现色彩,就像你们在那个时期的绘画中看到的穿蓝色、红色、绿色长裙的人物。因此,结构成分是明暗的、黑白的,而人物从传统上讲是带颜色的。这里,你们看到一切都反过来了,人物是黑白的,结构成分不仅不在阴暗中,反而被加以渲染,凸显在画中明亮的绿色中。这就是纵线和横线的作用。

爱德华·马奈《圣拉扎尔车站》(局部)

至于景深,在这幅画中,马奈的手法也是非常狡黠和诡异,因为画面是通过一扇窗户向景深打开,但你们看到这个景深被遮住了,就像刚才的《圣拉扎尔车站》一样,风景被火车的蒸汽掩盖了。这里,你们看的一扇窗户虽然是打开的,但里面完全是阴暗的,完全是黑暗的。人们勉强可以看到一个金属物件的微弱反光,好像有一只茶壶,一个小男孩正拿着它,完全看不清楚。而这一大片空底,这一大块空白,一般说应该指向一个景深,可我们绝对什么也看不见,为什么不让我们看见?原因很简单,因为所有的光线都来自画外。

光线没有射入画内,而是停留在画外,它停在外面,准确地说,是因为人们都在露台上。应该想象一下中午的骄阳曝晒在露台上,照在这些人物身上,消去了阴影,你们看到这些裙子在白布上没有留下任何阴影,只有一些更亮的反光。没有任何阴影,整个阴影都在画的底部,由于逆光效果,人们无法看清房里的东西。与其说这是一幅明暗画,或是一幅光影相间的画,不如说你们看到一幅奇特的画,在此,光在一边,影在一边,光在画的前部[8],影在画的后部,如同画布的垂直度分割了后边的阴影世界和前边的光明世界。

克洛德·莫奈《圣拉扎尔车站》,布面油画,1877年,75 × 105 cm,现藏于奥赛美术馆

在后边的阴影面和前边的光明面之间,你们看到三个人物,他们好像被悬置在那里,脚下没有任何支点,他们脚下没有支点的最好证明是,请看贝尔特·莫里索妹妹的这只小脚,它这样吊着,好像没有任何东西可踩,就像在乔托的《赠外衣》中一样,人物脚下没有真正的支点。这三个人物悬在明暗之间,内外之间,房屋与露天之间。他们在这里,像两块白色、一块黑色,如同三个音符。他们悬在明暗之间,他们走出阴影来迎接光明。看到了吧,这是这幅画的拉扎尔式的复活,即在明暗之间、生死之间的复活。你们知道,超现实主义画家马格利特根据这幅画作了另一幅画,画中,他表现了相同元素,只是把三个人物变成了三口棺材。[9]这三个人物正好代表了这种生与死、明与暗的界限。当然,人们也可以说他们正在看什么,在关注着什么,但这是我们看不到的东西。

乔托《放弃世俗财富(赠外衣)》,布面油画,1297-1299年, 270 × 230 cm

在这里,不可见性是通过让三个人物分别看三个不同方向体现的,这三个人被一个刺激性场景所吸引,显而易见,我们无从知道,一个向前看,是因为场景在画前,一个向右看是因为场景在画的右侧,第三个向左看,是因为场景在左侧。总之,我们什么也看不到,我们只能看到他们的目光。我们看不到某个地方,只能看到某个姿态,手的姿态,合在一起的手、正在分开的手和已经分开的手,戴着手套的手、正在戴手套的手和没戴手套的手。这三个人物所做的姿态就是这同一种姿态:也正是这个手的循环动作,在这里,如同前面的《在温室》和《草地上的午餐》,将一幅画上的这些不同元素统一起来,而这幅画是不可见性本身的亮相。

观者的位置

好,现在来看下一幅画,也是我要讲的最后一幅画。这是我准备给你们讲的第三个元素,不是空间,不是光线,而是观者的位置。这是马奈最后一幅杰作,名为《弗里-贝尔杰酒吧》,现存于伦敦。

爱德华·马奈《弗里-贝尔杰酒吧》,布面油画,1882年,96 × 130 cm,现藏于伦敦大学科陶德艺术学院

我无须向你们说明这幅画的奇特之处。它的奇特并不十分惊人,因为这是一幅名画,其各种元素尽人皆知:有一个中心人物,画几乎是为她一个人做的,在这个人物身后,有一面大镜子,也反射着这个人物的映像,这其实是绘画中十分经典的做法,比如,安格尔的《奥松维尔伯爵夫人肖像》就是这种形式:你们看到一个女人,女人身后有一面镜子,镜子反射女人的后背。

安格尔《奥松维尔伯爵夫人肖像》,布面油画,1845年,131.8 × 91 cm,现藏于弗里克收藏馆

然而,马奈的这幅画与这种传统或这种绘画习惯相比完全不同,其差别一眼可辨。最主要的差别是,你们已经看到,镜面几乎占据了整个画的底部。镜子边缘是这里的这条金色带,马奈用一个扁平的面积,比如同一面墙,封闭了这个空间,这种技法与《马克西米利安的处决》或《歌剧院化装舞会》如出一辙,人物的背后直接立起一面墙。但这一次有些奇怪。马奈用这面墙或者这面墙镜表现了画面前的内容,人们看不到的东西,而且几乎不留景深。这是对景深的双重否定,人们不仅看不到女人身后的东西,因为她直接站在镜前,还能从女人的身后看到她前面的东西。这是需要指出的这幅画的第一个特点。

你们同时可以看到,这里的光照完全是正面的,直接打在女人这里。在这幅画中,马奈只是运用了更多的把戏和诡计,通过复制这两个吊灯来表现画中的正面光照,但这种复制很明显是镜像的复制,因此,这个光源被华丽地表现在画中,尽管事实上它只能来自画外,画前的空间。于是,你们看到,他用真正打在女人身上的外光源对画中光源进行复制和表现。

但这些仍然只是这幅画比较特殊和局部的特征。更重要的特征无疑是人物,或准确地说,这个元素被表现在镜中的方式。原则上讲,这是一面镜子,所有镜前的东西都应该反映在镜中,因此,人们应该从这儿和那儿看到相同的东西。事实上,如果你们试数一下或寻找摆在这里和那里的相同的酒瓶,你们会发现这是不可能的,因为实际上,在镜中反映的东西与需要反射在镜中的东西之间存在失实现象。

爱德华·马奈《弗里-贝尔杰酒吧》(局部)

但最大的失实现象是这位女人在这里的映像,因为,她的映像,你们只能在这里看到。不过,你们无须懂得很多光学概念——人们在看画时能够感到别扭——才能看到站在这里的女人的映像。要在这里看到她,观者和画家就必须站在我放教鞭的地方,就是说必须从侧面看,而这时,站在这里的女人才能有这样的映像。因此,人们只有在这里才能看到她的映像,在最右侧。为了让这个女人的映像出现在右边,观者和画家就必须也移向右边。你们同意吗?不过,画家显然无法向右移动,因为他不是从侧面而是从正面去看这个姑娘。为了能够画出处在这种位置上的女人身体,画家必须站在她的正面,但要画出这个女人在最右侧的映像,画家就必须处在这个位置上。因此,画家必须——观者也必须跟随他——相继,或准确地讲,同时站在两个截然不同的位置上,一个在这里,一个在那里。

爱德华·马奈《弗里-贝尔杰酒吧》(局部)

倒是有一种办法可以解决这个问题:人们可以站在女人面前,面对着她,然后从这里看她的映像:条件是,镜子是倾斜的或者可以移动,可以移到左侧的背景中,也可以放得远一点。不过,这是一种可能,人们可以这样思考,但由于你们在这里看到镜子的边缘,与这里的大理石面和画面的边是平行的,所以你们无法接受镜子可以向对角线移动的说法,结果还是要承认画家有两个位置。

但还要补充一点,你们在这里看到另一人的映像,他正在与女侍讲话,因此可以假设,这个位置应该属于画家,因为他的映像在这里。不过,如果女侍前面有一个人,正在跟她讲话,而且离她如此之近,那么在女人脸上,在她白晳的胸上,或在大理石上应留下像阴影一类的东西。然而,什么也没有:光线从正面打来,没有任何障碍,没有任何遮掩,直接打在女人身上和这里的大理石上,所以,如果要在这里留下映像,这里就必须有人,如果让这里成为光源,这里就不能有人。因此,中位与右位有不可相容性,你们看到了在场与不在场的不可相容性。

你们可能会对我说,这些未必重要,这个既空又实的位置可能就是画家的位置。当马奈在女人面前留下这样一个空白空间,又在这里表现了一个正在看她的男人,这会不会是他自己的目光,在这里留下映像,在那里表现缺场?画家的在场与不在场,他与模特的邻近性,他的不在场,他的距离,总之,这一切都是象征性的。对此,我要说:绝不是这样,因为,你们在这里已经看到,这个人物面孔可以假设为画家,尽管他们并不相像。这个面孔从上看女侍,他的目光是垂直的,直至吧台,如果这是画家的目光,人与映像是分开的,他必然不能像我们看她那样,目光是水平的,如果他正在与站在这里的女人讲话,他必须从上往下看她,我们也因此从另一种不同的视角看到了吧台。你们看到,事实上,观者与画家同女侍在同一个高度上,甚至可能比她还低一点,因为大理石的边与镜子的边缘只有很小的空间。距离如此紧凑是因为目光是从下向上的,而绝不是这里表现的从上往下看的。

爱德华·马奈《弗里-贝尔杰酒吧》(局部)

你们看到了三种不可相容性的系统:画家“必须在这里”和他“必须在那里”,“应该有人”和“应该没人”,“应该是向下的目光”与“必须是向上的目光”。我们在其中知道我们看见的景象应该立足何处的这三种不可能性,这种对观者所处的稳固和确定位置的排斥,无疑可说是这幅画的基本特征之一,也同时解释了人们在观看画作时的兴奋与困惑。

然而,任何古典绘画都是通过线、透视、没影点(point de fuite)的系统给观者和画家确定出一个准确、固定、不得擅动的位置,场景可以从这个位置上被看到。因此,人们在看一幅画时,可以清楚看到它被看到的位置,是在高处还是低处,从侧面还是从正面。在这幅画中,一切都是相反的,尽管人物距离很近,尽管人们感觉到一切都唾手可得、可以触摸,然而,尽管这样,或者可能因为是这样,或者由于这种情况,人们反而不可能知道画家画画的位置和我们看这样一个节目的位置。你们看到通过这种新技法,马奈发挥了油画不是一个规范空间的特性,让这个空间的表现为我们确定或者为观众确定观看的一点或唯一一点,油画这时就像是一个空间,人们可以在它面前或围着它进行移动:画前移动的观者,用实光直打的画面,经过加强的纵横线条,景深的取消,这些都是油画具有的实际的、物质的甚至物理的特性,这种油画正在出现并在表现技巧中发挥其全部特性。[10]

马奈不一定发明了非表象性绘画,因为马奈的全部作品都是表象性的,但他在表现技巧中使用了绘画的基本物质元素,所以说,他正在发明一种,如果愿意的话,物-画,实物-绘画,而这正是人们最终可以摆脱表象本身,用油画纯粹的特性以及其本身的物质特性发挥空间作用的基本条件。

注释:

[1]米歇尔·福柯1968年曾在突尼斯城开过15世纪意大利文艺复兴(quattrocento)绘画的课,在课上,他也多次提及意大利文艺复兴。听课的人很多,其中有许多重要人物(马里沃尼·塞宗注)。

[2]米歇尔·福柯经常在点评幻灯片时无法看笔记。弗朗索瓦兹·卡珊(Françoise Cachin)做的目录指出此画作于1870至1871年(马里沃尼·塞宗注)。

[3]录音上是“Tableaux”(画)的发音,但我们认为应该是“bateaux”(船)这个音(马里沃尼·塞宗注)。

[4]达尼埃尔·德菲尔告诉我们不是真有两个版本,而是福柯参考马奈1879年的一幅画《咖啡音乐厅一角》(油画,98cm×79cm,伦敦,国家画廊),《卖啤酒的女侍》表现了另一种构思(马里沃尼·塞宗注)。

[5]即便他参考了圣·拉扎尔火车站(Saint-Lazare),这幅画仍叫《铁路》(马里沃尼·塞宗注)。

[6]《吹笛少年》作于1866年(马里沃尼·塞宗注)。

[7]卡拉瓦乔(Le Caravage,1573—1610),意大利画家。——译注

[8]2001年4月,这个讲座由法国美学协会出版,这个版本以此为基础,对《突尼斯手册》上的文本做了一些修改。我们现在读到的这个版本是根据后来发现的录音整理的,所以必须用它来做参照(马里沃尼·塞宗注)。

[9]马格利特的这幅画(1950年)属于根特博物馆,2000年春天在奥塞博物馆展出了一天,同马奈这幅画放在一起。福柯与马格利特的通信收于《这不是一只烟斗》,蒙布利埃,Fata Morgana出版社,1973年。福柯关于马奈的讲座是在马格利特1967年4月15日去世后写成的(马里沃尼·塞宗注)。

[10]达尼埃尔·德菲尔指出《弗里-贝尔杰酒吧》对福柯而言是他对委拉斯凯支《宫娥》分析的颠覆,他曾在《词与物》中以“后面的画”(Les Suivantes)为题细致描述了这幅画。巴黎,伽利玛出版社,1966年,第19—31页(马里沃尼·塞宗注)。

本文转载自微信公众号:山水澄明

原载于福柯《马奈的绘画:米歇尔福柯,一种目光》,河南大学出版社,谢强、马月译