父亲去世四十年后,董沙雷踏上从北京去敦煌的旅途。飞机掠过华北平原,进入黄河流域的低空飞行,浩瀚无垠的沙漠和几百公里的荒山隐约可见,董沙雷回忆着父亲董希文曾经画过的那些山河岁月,陷入沉思。四个半小时的空中飞行己令人疲惫,而当年的父亲与母亲,用卡车、毛驴、骆驼轮番兼程,在这条遥远的路途上颠簸了三个月,最终才抵达了他们的“朝圣地”敦煌。——“我不知道究竟是什么支撑着他们,为了艺术,他们过着清教徒一般的生活,他们住在由牛棚改造而成的简陋宿舍里,忍受零上40度的酷暑与零下40度的严寒,他们真的把艺术当成了自己的信仰。跟父辈伟大的人格以及他们所经历的人生相比,我们这些子孙实在应该感到惭愧。”谈到父亲的伟大,董沙雷有些激动,但是关于父亲晚年惨痛的命运,他却并不想再多说。

在中国近现代美术史上,董希文的成就很高,然而很长时候以来,提到他,人们常常只会想到那幅著名的《开国大典》,它在问世之初所拥有的荣耀是独一无二的,而其后因为政治风波五易其稿的蒙难又包含着中国美术的一段痛苦往事。当时间为我们拉开距离,重新回看董希文的创作生涯,《开国大典》只是他无数作品中的一幅,只因其广泛的社会功能,被赋予了过多的关注,以至于掩盖了本应属于董希文的更丰富、更立体的艺术成就。

2014年12月19日,“董希文诞辰一百周年纪念展”在中央美术学院开幕,经过多方收集,这次展览是迄今为止呈现董希文存世作品数量最多的一次展示,创下了数个历史第一,也让人重新认识这样一位充满才华而又早逝的艺术家。

一、油画中国风的探索者

1914年,董希文生于绍兴。父亲董萼清年轻时曾在当铺当学徒,接触了大量古代书画、金石碑帖与瓷器,以丰富的文史知识和良好的鉴赏能力闻名当地,后成为当地颇有名望的收藏家。50年代,董萼清将自己一生苦心经营的几乎全部藏品,两百多件文物无偿揖给了故宫博物院。

父亲的收藏影响了董希文,18岁董希文高中毕业,希望能学画,却被父亲以做画家没有保障之故阻止,考入杭州之江大学土木系。但依旧想学画的董希文瞒着父亲偷偷考入苏州美专。近一年后,父亲得知此事,见其对绘画真心喜爱,便同意他“弃工从艺”。

学生时代,董希文就表现出了极高的天赋,当时的老师颜文樑称赞他:“都给你画尽了!”林风眠、李超士等先生也认为这个年轻人“没有一笔俗气”,当时他的作品被陈列于教师的展览室中。

1939年,董希文艺专毕业,经校方选拨,作为留法预备班学生到越南河内巴黎美专分校学习,接受专业的西方油画教育,后因国内战事紧迫终止学业,被迫回国,结束求学生涯。

董希文的大学时代刚好处于战乱时期,学校从江南迁至西南云贵地区,活泼的少数民族风情与后来在河内所感受到的浓郁的东南亚气息,共同影响了董希文的早期绘画。《苗女赶场》是这一时期的代表作之一,蓝色调中富于韵律的拖长线条引出山间行进的节奏,描绘出一种具有动势的山寨民生景象。吕斯百称“这就是中国的油画”。

1942年,常书鸿敦煌临摹作品在重庆展出,董希文看后大为所震。次年,29岁的董希文和他的妻子张林英到达敦煌,在自然环境极其艰苦的敦煌,莫高窟宏大壁画群给董希文极大震撼,常在洞中试想当年千百支独光点燃,无名画师们将身心融于作品产生的辉煌,并对源于民间故事在佛教中体现的忍辱修行为和为普渡众生自我牺牲的精神所感染,而这恐怕也是当时他们抵御严寒与风沙最重要的精神力量。

“两年半的漫长岁月,把自己的物质生活压缩到最低限度,将整个心灵装配到古人的怀抱中去,寂寞的环境与单纯的工作,使我很自然的遗忘了自己是来自何处…….” 董希文在他的笔记中写道。敦煌的研究工作对董希文日后的创作影响是巨大的,为他日后探索“油画中国风”、“油画民族化”奠定了深厚的文化底蕴。

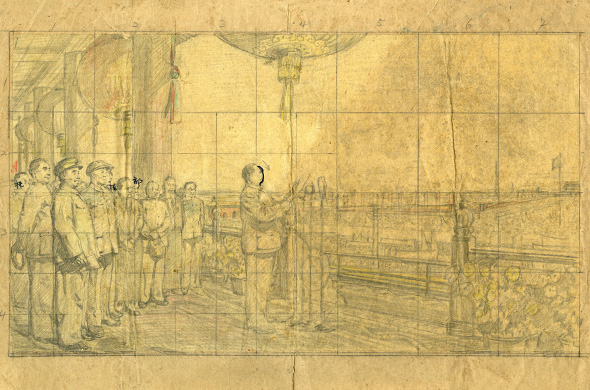

1946年,受徐悲鸿之邀,董希文进入国立北平艺专任教,进入创作的高峰期。《瀚海》、《哈萨克牧羊女》等表现西北质朴民风醇厚气息的生活感受,有的场面磅礴大气,有的则淡雅飘逸,极富天趣,风格各异。受到徐悲鸿的高度评价:“塞外风物多悲壮情调,尤须具有雄奇之笔法方能体会自然,完成使命。本幅题材高古苍凉,作风纵横豪迈,览之如读唐岑参之诗,悠然意远。”此一时期,董希文还画有《解放军是人民的救星》、《北平入城式》、《解放区的生产自救》等革命题材作品,其中《北平入城式》以民间年画和敦煌壁画的手法、饱满的构图、风趣生动的情节表现北平解放后老百姓欢乐喜庆的热闹场面,是非常有创造性的表现手法。

在画《开国大典》之前,董希文就己经开始思考如何画出油画的中国特色。早年来源于父亲收藏所培养的对中国传统艺术的认知与情感,以及后来在敦煌对人物的生动刻画以及颜色的大胆使用所做的细致研究,都深深的启发了董希文对民族传统审美的思考,他认为“中国画家应该有中国画家自己的气质,自己对于生活的想法、看法和表现力。”在建国初期学习苏联的潮流中,董希文大胆提出“油画中国风”的艺术主张,正是凭借对民族艺术形式的深刻理解,他才能够在艺术实践层面把中国画“单纯”的表现手法,“笔法”、“空白”等造型手段乃至“传神”、“写意”等等艺术精神迁移到油画创作之中。

他认为“中国画往往一下笔就要求形象、质感与生命三个因素的结合、这种形神兼备的表现力,这种突出的追求自然的生命特征和物性的表现方法,是极高的现实主义性的创作方法。我想未尝不能发挥到油画上去,创造出多种多样的油画技巧和形式来。”正是这种自信心使他开创了油画上的中国风。

“油画中国风”的成就暴发于《开国大典》,董希文在《开国大典的创作经验谈》一文中说,“我开始创作《开国大典》这幅画,就企图把它画成一幅与平常的西洋风的绘画不同的具有民族气派的绘画”。如果没有敦煌画那种装饰风的造型基础,色彩辉煌的《开国大典》就不可能产生。他虽然采用了油画的焦点透视,但又不受其束缚,构图上他大胆地抽掉了城楼西侧的一根廊柱,更富有泱泱大国的风格,达到了比真实更高的境界。从《开国大典》的表现形式上可以看出,他实践了自己的主张,而且也没有简单地摸拟中国画真接用线条的表现方法,却经过他运用中国传统绘画中的虚实、疏密、粗细、大小、浓淡等对比手法的处理,即不削弱油画的特点,相反丰富了它的表现力,这是董希文在探索油画民族化方面的成功之处。

二、生命阳光与色彩的捕捉者

如果谈到董希文的艺术创作特色,对生命阳光与色彩美的捕捉,使它的画面鲜活、热情而又不失雅致。西藏是仅次对敦煌,对董希文最重要的灵感宝地,正是在这里,他将他对生命阳光的捕捉,以人性赞美的大写意淋漓尽致的付诸于笔端。

女儿董一沙认为:“生命力”是董希文绘画中的灵魂。他在他的整部艺术中都在追求一种生命力,他也很喜欢说起“生命力”这个词。这种生命力不光是具体某一个人的,他是对整个人类或者大自然的生命力的赞美,所以他更喜欢画透明的雪山,画火红的晚霞映在山上那种浓重的色彩。清静的湖面,虽说很宁静,但是在这种静里,有着动的感觉,能给人带来生的希望和想象。欣赏他那批西藏之行写生的色彩,你会感觉到身上很有力量。他自己说,颜色碰撞在一起的时候,发出叮当叮当的声响在画里面。他的那些抒发着心中大气的小幅作品,永远散发着创造的生命力。

董希文说过,一个画家从不会画,到艺术上成熟,要经过“无理作画,以理作画和以情作画”三个阶段,重感情的特点一直贯穿于董希文艺术生涯的始终,而以晚年的西藏诸作为著。画家水中天非常中肯的评价了董希文的西藏题材作品:“在60年代那些描绘西藏人物、风土的作品,留给人们淳厚、质朴、单纯而又强烈的意趣,在那些年里,对于描绘对象的矫饰和理想化,是一种普遍到不被人觉察的风气。在董希文的作品里,也能找到这种风气的影响,但董希文对西藏人和高原风物的感情都是真挚和强照的,这种热情在画面上的自然流露,往往削弱或抵削了那种风气的侵袭造成的缺陷。”

舒展、纯朴、明快、清新是董希文笔下西藏的气息。1954年第一次访问西藏归来,董希文画了《春到西藏》,这幅画有一点传统中国卷轴画的特色,宁静,舒畅,董希文的意图是“要画得恬静、优美、有条不紊,让看画的人心情静下去欣赏”。

同样优美的意境在《喜马拉雅山颂》更具有了一种迷人的诗意,就像一位深情的老歌手,在哼唱一曲抒情的,行云流水般的牧曲,陶醉于苍茫暮色和悠扬笛声中的羊群,它们几乎都要打盹了。这是一幅令人陶醉的画面,寄托着某种恬淡的情怀。这种于民俗、自然间陶醉的情怀与他早期描写革命激荡澎湃之情的《百万雄师下江南》在意境上有天壤之别,却都表现了董希文的赤子之心和深沉的情感,从某种程度,技术上的精湛也来自于情感的深沉。

董希文的手法被称赞为“准”和“狠”,准是说他对生活有热情、有感受、笔下塑造的形象总是精神饱满、富有生气。“狠”是形容他落笔果断、笔笔生动,以有力的笔将复杂的形象概括取舍,创造出鲜明、洗练、真实、动人的形象。而曾经是董希文学生袁运生曾这样描述他作画的过程:“他有冷静的思辩能力,却更是一位热情澎湃的艺术家,他总是在有条不紊地组织他的画面,研究表达某种感情所需要的色彩组合,精省的形象和着眼于大局的结构,直至每一个局部的笔触,一切收放有度,轻重缓急、厚薄曲直到笔端毫厘的行止。同时,你会发现,他靠感觉力的敏锐在极专注的精神状态下不经意之间完了复杂错综的决择过程,他作画的时候烟夹得更紧、更深,而作画时的神情让我想起疱丁解牛的故事。”

三、靠心灵而伟大的人

评论家苑少军认为:纵观董希文的所有主题创作,可以看到强调感情的抒发是一个重要的特点,是现实主义的浪漫主义,后来人们往往将具有政治意义的艺术品归为为政治服务,加以排斥与否定,但这样的态度显然失之于简单。问题的关键不在于是否创作表现了政治意义,而是要看是否以真情实感为基础,真实的反映现实生活,赞颂生活中的真善美或批判假丑恶,还是以虚假造作为前提,粉饰、虚夸、掩盖、虚构生活,真正为某种意识形态所服务、所利用,以达到欺骗、愚弄人民的目的。这种现实主义和反现实主义的创作结果是大相径庭、天壤之别的。同样是画革命历史画,特别是“文革”之中的革命历史画,多如牛毛,但多己在历史中消失,而董希文的主题画却把思想的政治的内容与感情的抒发恰当地融为一体,在反映现实生活的同时给人以美的享受,所以为人们所记忆、所赞颂。事实上,真正让董希文陷入痛苦的不是具的政治意义的重大主题的本身,而是审查这种创作的领导意志及其背后的陈规范式的集体无意识与极“左”思潮。

早在“文革”开始之前的1957年,董希文创作了巨幅油画《红军过草地》,其中既有敦煌壁画流畅而简约的色彩,又是具有现代精神表现性绘画的特色,同时还能让人想到格列柯的风景画,然而却被指责为“宣扬革命的悲观主义”!董希文在那场反右风暴中,遭到了严厉的批判并受到党内处分。

《喜马拉雅山颂》、《雅鲁藏布江之歌》原是计划给人民大会堂西藏厅画的壁画,为此所画的小稿中以那种迷人优美的诗意来表达对新西藏和眷恋和赞美,这种抒情方式同《春到西藏》有异曲同工之妙。然而有的领导并不理解他那样抒情的绘画语言,而习惯于图解式的内容罗列,给他提出许多不恰当的要求。他对此无可奈何,陷入深深的痛苦。

1969年,患有严重胃病的董希文被强迫到钢厂参加劳动,结果胃出血倒在地上,可是不许立即送医院就医,几经家人恳求才获准做了胃切除五分之三的手法,只差一点就被耽误而夺去生命。隔年他病未愈,形容枯槁消瘦,每次仅能进食少许,但仍被强迫到部队农场参加劳动,天天赤足涉水,割除杂草。因为胃病,他必须要少吃多餐,不断的把口袋里的干粮拿出来吃一点,但在刚刚撒了农药的地里,卫生条件极其恶劣,最终到1971年时己无法支持,再度倒下,经诊断患癌症。

在董沙雷的回忆里,父亲的善良是留给他最深的印象:“他去拉萨时,看到路边的铁匠,用原始的方式制作刀具,非常辛苦、艰难,后来回到北京,特意去百货大楼五金部买了好多把当时能买到的最好的锉刀和五金工具,然后装了箱子,托人运到拉萨。”

“三年自然灾难时期,很多农民在家里过不下去了,挑着担子从农村流浪到城市,他们大概几个星期都没有洗过脸、洗过手,衣衫褴缕的一家人敲门敲到中央美术学院宿舍那儿去了,我的父亲把他们请到家里边的院子里,做饭给他们吃。”

回忆起父亲最后的那些日子,女儿董一沙描述道:他在癌症晚期,住进医院的前夕,将自己收藏多年的、破碎了的宋代瓷瓶找出来,独自从外面找来瓦片,静静的磨好,与碎磁片仔仔细细的拼粘在一起,组成了一个完整的“瓷瓶”。我至今依然清晰地记得,灯光下,他那全神贯注的背影。他在自己生命的最后时刻,以这种方式告别,就像是在完成他最后的一件作品,也是在完成他自己。他常说:“完完整整的做事,端端正正的做人”。

学生袁运生回忆董希文时写道:“他,自律极强,是一位使命感很强的人。就像中国历史上那些典型的知识分子,各种矛盾都淤集在胸间,也不叫一声苦。坚信艺术的理想比这一切重要,一生坚持油画民族化这一目标,并告诫他的学生,‘一笔负千年重任。’他用所有的精力,抓住每个有限的机会,努力实践,耗尽心智。如果命运环境对他不是如此严酷,以他的才情、勤奋,该做出多少有更大意义的事啊!”

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”是在董希文患癌之后让儿子董沙贝刻的一方印章,而这也代表了他顽强的精神,面对时代的浩劫与病痛的折磨,他也没有失去他的意志与精神。在董一沙所写的《回忆父亲董希文》一文中,引用了罗曼.罗兰的一句箴言来记念他的父亲——“我称为英雄的,并非以思想或强力称雄的人;而只是靠心灵而伟大的人。”

本文原载于雅昌艺术网(作者:熊晓翊)