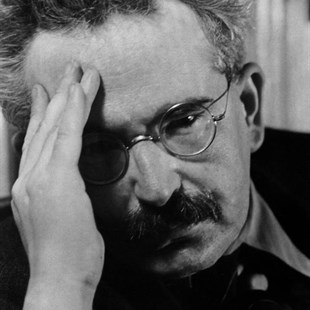

在“视觉现代性”的反思与重建过程,中国艺术一向以其独特的观看方式与表征机制成为西方“他者”而备受美学家、艺术史学者和视觉文化批评家们的关注。从法国学者弗朗索瓦•于连、美国艺术史家高居瀚到英国艺术史家苏立文和柯律格,西方各国的汉学家和中国艺术史学者均或明或暗地回应着这一现代性主题。其中,英国牛津大学教授迈克尔•苏立文(MichaelSullivan,1916-2013)是相当突出的一位。自1940年“二战”时随国际红十字会来华工作期间接触中国艺术并任职于华西协和大学博物馆(四川大学博物馆)之后,苏立文一生投身于研究和传播中国艺术,并被称为“20世纪美术领域的马可•波罗”和“20世纪系统介绍中国现代美术的西方第一人”。认知苏立文中国艺术史研究的学术贡献,仅满足于艺术交游、文本梳理甚或艺术藏品的整理与研究是不够的,重要的是要将它置入现代西方视觉艺术研究的宏观背景中进行审视。只有关联到世界艺术史关于“视觉现代性”的反思与重建这个深层次的问题,迈克尔•苏立文的学术价值与贡献才能够清晰地显露出来。

一、视觉艺术的当代状态:无目光的观看

无论是梳理苏立文或其他海外中国艺术史家的学术成果,还是重建中国传统绘画史与视觉观念史,我们的立足点都不应当局限于历史事实与图像事实。在人类文化史上,艺术史的史实是一回事,艺术图像与艺术史的意义是另一回事。图像文本和艺术史的意义并不是客观存在的事实,恰恰相反,我们必须基于对当下艺术创作现状和感知机制的反思将艺术作品和图像文本的“意味”或“意蕴”从艺术史实那里开掘抑或争夺出来。正如德国当代阐释学家伽达默尔“期待视野”理论所揭示的,所有艺术史的阐释都有着一个现在与当下密切相关的“前见”,它制约着汉学家对中国艺术史的观察视角与话语基调。

19世纪中后期开始,西方现代艺术史不断寻求突破。从印象主义到后印象派,从象征主义、表现主义到超现实主义,从立体主义、抽象主义到后现代主义……西方现代艺术史诸流派从不同维度对传统艺术展开突破,虽然看似纷繁芜杂、眼花缭乱,但它们事实上有着一个不约而同的根本指向:对宰制与主导着西方传统艺术史的形而上学观看方式与视觉体制的反抗与出走。根据美国著名艺术理论家乔纳森•克拉里(JonathanCrary)的总结,一种特定的、起源于西方式的“观察者的技术”从根本上左右着西方现代艺术的叛逆精神与发展走向。①受福柯“知识考古学”的影响,克拉里致力于在绘画艺术领域中进行“视觉考古”。在他看来,19世纪早期西方世界的观看主体发生了一次福柯所谓“知识型”的视觉断裂与革命,从根本上影响了此后西方艺术的发展轨迹。从“暗箱”模式到“立体视镜”模式,西方艺术为视觉主体准备与造就了一双“现代之眼”。作为一个新锐的视觉文化思想家,克拉里不仅从观察技术角度的革新(从“暗箱”到透视镜、照相机与摄影机等光学装置)来探求现代性视觉主体在生理、心理与表征方式诸方面的革命性变化,而且还突破了单纯的技术研究,将科技革新上升到资本主义经济的产生、现代性社会关系和权力关系的变迁以及西方逻各斯中心主义哲学的成型等多层面、多角度进行论述。与我们论题的相关之处不在于克拉里如何从哲学观念、审美经验和视觉文化等诸多层面所进行的“视觉考古”,也不在于他花费了多大篇幅从技术实证主义角度解读光学装置和摄影装置如何从一种物理性的视觉工具与技术衍变为一种崭新的生理学知识与“视觉光学”话语,而在于他揭示了西方传统艺术与现代艺术的根本性断裂:早在19世纪70年代现代绘画的诞生之前,一种以抽象视觉模式为基础的观看方式与视觉机制就已经遭遇了重大危机与挑战。克拉里认为,基于暗箱装置的传统再现性透视或模式化观看,事实上早在19世纪上半叶就已经被不同的权力机制与话语形态所抛弃与废止。

克拉里的研究将20世纪艺术史纳入视觉现代性反思的整体背景当中,这也正是苏立文中国艺术史研究最为重要的话语背景。福柯在《词与物》的开篇就征引了博尔赫斯对“某一中国百科全书”(据说来源于《永乐大典》)的动物分类法,说明中国很早就拥有一种截然不同于西方的“知识型”。基于同样的“知识考古”原则,东方源远流长的绘画实践也被西方的中国艺术史学者领会为一种不同于西方模式化观看的“东方的目光”。这种“东方的目光”主要从三个方面区分于西方传统艺术的视觉体制与观看方式。其一,从视觉机器与观察技术看,从克拉里到维利里奥,西方现代视觉文化学家都揭示了西方传统形而上学模式化观看的基本特征在于单一视点和固定视角的透视学再现性原则。其二,从经验现象的观看者与视觉主体角度看,西方传统模式化观看方式存在着一种“主体沉睡”的局限与弊端。这突出表现为技术义肢对真实眼睛的置换:观察者身体隐匿了,活生生的观看器官,也就是“眼睛”被镜头所替换。同时,观察者主体被规约为同一性的无个性的原子个体—显然,这与资本主义个体话语与主体建构密切相关。其三,从时间意识看,西方传统暗箱观看方式存在着时间性的板结状态。基于观察者技术的瞬间性成像原则,作为观看主体本质的生命绵延过程在透视学空间当中彻底消失,梅洛•庞蒂所谓的“知识身体场”和德勒兹所谓“时间交织”在这里完全无从寻觅。不仅如此,苏立文在中国艺术史的研究与追溯中所孜孜不倦地追寻的“东方的目光”与观看原则对我们处身的视觉文化时代也不无启示与呼应之处。随着图像时代的来临,我们正处于一个全方位、多层面的视觉文化转型的时代氛围与现实当中。在我们的生存环境当中,图像泛滥,视觉信息从四面八方呼啸而来。日常经验告诉我们,现代人每天醒来睁开双眼就为媒体图像所包围。这些图像来自于形形色色的视觉装备与拍摄工具:照相机、复印机、摄影机、手机、摄影头、电影、电视、网络、ipad……正如克拉里所分析的,技术从来不是完全客观与中立的,它本身是一种模式化观看方式与视觉机制的化身,它不仅被生产为物质性的视觉装备,而且也具有生产性—它永无休止地从事着图像的生产与再生产。同时,视觉转向时代数码技术与图像设备还召唤与型塑出新时代的视觉主体与图像自我:每一个主体都拥有一双贪婪的眼睛,不断向四周搜索,每时每刻都在期待着视觉的刺激与观看的快感。处身于这样的时代,我们的视觉体制最大的问题其实是“无目光的观看”,隐形的模式化观看从各种各样的视觉设备中生产出来。其结果是,我们无时无刻不在观看,但我们看到的却都是千篇一律、毫无个性的东西,换句话来说,我们其实什么也没有看到—因为,我们的观看本来就是源自西方传统暗箱机制的模式化观看。

20世纪中后期以来,认知科学的兴起使视觉艺术与视觉文化出现了一个全新的理论趋势:走向“具身认知”。从认知艺术学的角度看,苏立文等西方汉学家的中国艺术史研究最大的学术价值在于他们发现了一种“东方的目光”,其实质正是基于数千年绘画实践的观看方式与感知机制、一种不同于西方透视主义模式化观看的“具身观看”传统。

二 具身观看 :中国艺术作为东方性“视觉认知”的方法

苏立文在《中国艺术史》一书中深入地讨论了中国传统绘画在透视观与空间性限制两方面的特征。他的关注有着反思西方传统透视主义的抽象性观看的阐释学期待视野与意图。

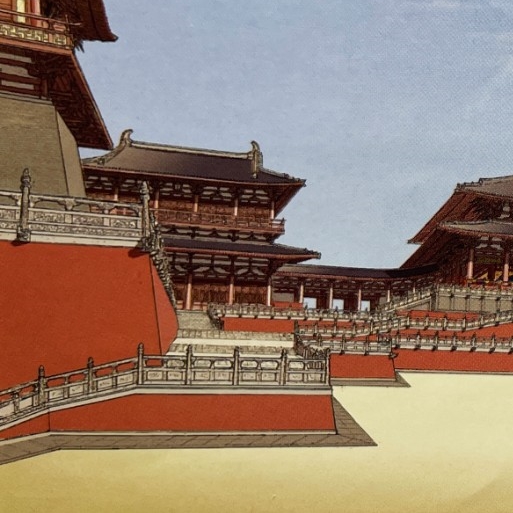

苏立文用“多点透视”来概括与阐释五代与北宋时期中国传统绘画所体现出来的视觉样式—“具身观看”。“我曾经引用沈括《梦溪笔谈》来明确解释中国绘画多点透视法背后的态度,这种方法使我们得以探索自然,山谷之中,每一处都有鲜活之美的发现。我们不能够惊鸿一瞥地观看这样的全景山水。事实上,画家也不希望我们这样,我们也许需要数天或数周才能走完画卷展示的田园风光的路径,因此,通过一点一点地展开画面,画家将时间的因素融入了空间之中,形成了四维统一。这是西方艺术在现代之前从未尝试过的。”②无论活跃在 10 世纪的荆浩、李成、董源、巨然和活跃在 11世纪的范宽、许道宁和燕文贵,苏立文都以简练而精准的语言来揭示其代表作品的感知方式与观察视角。特别是对于“长卷”这种中国传统绘画的独特样式,苏立文以《清明上河图》为代表进行了重点分析 :“画家显示出对房屋、商铺、旅舍、舟船,以及形形色色、身份各异、穿梭于街上的行人的百科全书式的知识。他的视角几乎是电影化的:他穿行于河岸上,就好像一台移动的摄影机。在所画舟船中,他显示出一种娴熟的阴影和远近透视关系的技法,这种技法在 12 世纪之前的中国画中别无他例。”(同上《中国艺术史》,第196 页。)苏立文的观察极为敏锐,他发现了张择端在《清明上河图》长卷中的透视的多重性,既有传统山水画的“多点透视”,又有更具写实倾向的“阴影和远近透视关系”。

苏立文这里所讨论的“长卷”,又称“图卷”“横卷”“手卷”,或“卷子”,是中国传统绘画作品最有代表性的存在样态之一。它不在公共空间或固定场所进行悬挂或张贴,只在一个随机、特定而且有限的时空里小规模展示出来。其观看特点是流动性,即一边拉展(舒卷)一边欣赏,前一段看完就已经消失,作品很少共时性铺展开来。与西方油画相比,中国“手卷”的观看方式有着强烈的“具身性”特征,同时呈现出独特的文化属性与当代价值。

第一,中国传统手卷这种绘画形制与西方绘画的存在方式截然不同,它们以“具身性在场”的方式在特定的感知领域中出场。任何艺术作品的存在不能脱离一定时间的具体性,环境、时机和目的等等特征与要素将中国传统手卷这一艺术形态与西方绘画以固定空间的公共性呈现方式区分开来。中国传统绘画手卷的收藏与欣赏发生的地点是私人性的。同时,手卷的展示时机是非限制性的和非程序化的。在观看距离上,中国式长卷与西方绘画大不相同,它具有近距离和运动感的特点。用罗斯金的说法,它是“便携性艺术”。中国手卷绘画的具身性使它区别与西方绘画在教堂、殿堂和美术馆的展示地点和固定式观看距离。西方视觉理论家理查德•格雷戈里(Richard Gregory)所提出的视觉认知理论被称之为观看的“标准范式”,它以光学原理解说了一种基本原理 :不同形状的物体会在视网膜上投射出相同的图像。他发现了双眼的视网膜上的成像与观看对象之间存在着一一对应的匹配关系。在西方艺术史上,与格雷戈里对应的正是文艺复兴以来西方传统艺术所体现的那种再现性透视原则。与此相对,杰姆斯• J. 吉布森(James J. Gibson, 1904-1979)的空间感知理论却给我们提供了理解以中国艺术为代表的“东方的目光”的科学依据。他使视觉认知从标准模式走向“具身”范式。吉布森的环境光阵(ambient optic array)概念分析了人的观看与身体、位置与空间的特定关系,通过对一个会聚点上的光线排列的分解,吉布森提出视觉认知来源于环境光阵,人的视觉认知加工的结果从根本上看不是由一种抽象的模式而是由环境中物体所反射的光线所决定的。“具身观看”为我们理解苏立文的中国艺术史研究提供了更有说服力的理论根据。

其二,就具体的展示过程而言,手卷的存在与某一艺术作品的拥有者和操控人密切相关。同时,手卷的展示效果又与一个人包括手、眼、足等在内的整个身体动作融为一体,它是心智、身体、图像、卷轴物质载体相互交织而产生出来的结果。中国绘画史上,每个时代的手卷在材料、结构与外形上都不断发生着变化。北宋以来,手卷的结构自右向左可以区分为四个部分“:天头”“引首”“画心”和“尾纸”。材料上,引首一般采用锦或绢,其余部分(即天头、画心和尾纸)往往采用宣纸。北宋王希孟《千里江山图》的结构很有代表性,它由引首、前隔水、画心、后隔水、尾纸等几部分构成,画心纵 51.5厘米,横 1191.5 厘米,描绘了连绵不绝的群峰山峦和广袤无垠的江河湖海,必须连续性地通过一只手的舒放、另一只手的卷收以及整个身体的和谐运动才能呈现。除了手与身对画面的拉展,《千里江山图》这样的手卷作品还需要借助欣赏者的心智与认知、人生阅历与生命经验才能呈现出丰富的文化内涵与艺术价值。

其三,在长卷的观看过程中,具身性又体现为“流动的观看与视觉的累积”。在观看过程中,我们对手卷的视觉认知会在时间维度中慢慢展开。与现代视觉文化一览无遗的观看方式不同,中国传统绘画在身体在场的牵引之下只能一个局部一个局部地呈现出来。正如苏立文的分析,张择端《清明上河图》对汴京的城市空间与社会生活进行了总体性描绘,画面上数量庞杂的人物、动物、船只、房屋、桥梁、城楼等等都通过散点视野和流动的视线才能领会,现在、过去与未来的时间线在观看过程中重组和融合成特定的具身化瞬间。在这样的具身观看过程中,视觉感知、知觉登记和视觉记忆会逐渐累积与叠加,从局部到局部,从局部到整体,其透视并不从一个固定视点展开,而是一种富于丰富变化的流动的观看。基于这些领悟,苏立文得出了这样的结论:“中国绘画的构图不同于欧洲绘画受制于框架,并没有受到它所悬挂的四壁的限制,相反,不论是否包含客体,都存在着空间的延展。”(同上《中国艺术史》,第 191 页)

苏立文中国艺术史研究特别重视对西方传统非具身性的模式化观看的反思。在《山川悠远 :中国山水画艺术》(Symbols of Eternity: The Art of Landscape Painting in China)第七章“20世纪的山水画”一节中,苏立文不无真诚地写道 :“对我们传播着西方文化的公民来说,需要有富于想象力的同情心,尽量把自己放到现代中国艺术家的位置上,努力想象一下,什么是西方人的社会价值,西方人对世界和自然的态度,以及西方人动摇中国传统基础的种种表达自我的方法,直到我们开始怀疑自己,怀疑西方传统文化的有效性为止。”③在这里,苏立文显示了自己的基本意图,他开始借助同情心与想象力来怀疑和突破西方传统艺术的观看方式和文化样式。在《东西方艺术的交会》(The Meeting of Eastern and Western Art)中,苏立文对东方与西方的认知方式进行了比较 :“西方人从自身直接的观察和体验出发,从外向内探索,其思维方式为通过对每个单独个体的累积而来的了解,发现整体意义 ;中国人,包括所有东方人的思维方式,则是通过直觉把握整体,不像西方人那样不厌其烦。”④同样,在《20 世纪中国艺术与艺术家》(Art and Artists of Twentieth-Century China)讨论世纪之交中国艺术所面对的西方冲击时,苏立文也从“东方的观看”这一视觉认知角度总结出 20 世纪中国艺术转型的实质在于艺术信念的崩溃。“中国 20 世纪艺术革命内涵中最深刻之处,不在于新媒介和新风格的采用,也不在于从程式化到写实主义的改变,而在于质疑—许多人是彻底地抛弃—中国的传统信念 :即艺术的主要目的在于表达人与人之间、人与自然之间的和谐理念 ;在于维护传统以及愉悦性情。”⑤这表明,中国艺术史从传统到现代的转换事实上走上了一条质疑和抛弃自身的观看传统而走向西方标准化“无目光的观看”的道路。而等到对这一“质疑和抛弃”进行“再质疑与再抛弃”的时候,苏立文已经看不到中国艺术更具有创造性作品的出现了—这位“20世纪系统介绍中国现代美术的西方第一人”于 2013 年被时间不断翻开的书页掩入了那个由已经逝去的历史人物们所组成的世界……

结语

上述分析表明,从比较艺术学视野看,迈克尔•苏立文将中国艺术作为一种“方法”来进行探讨,其目的在于探寻一条不同于西方传统观看方式的新道路。用当代认识视觉文化研究的术语,这种不同于西方再现性透视观的“东方的目光”正是“具身观看”。我们在当代艺术实践中经常发现一种“东方的目光”回归和“具身观看”浪潮的现象,而它们早已作为一种艺术史叙事的话语形态凝结在苏立文等域外中国艺术史学者的学术研究文本当中了。

注 :本文受中央高校基本科研业务专项资金资助。

注释 :

①乔纳森•克拉里著,《观察者的技术》,蔡佩君译,华东师范大学出版社,2017 年 5 月第 1 版,第 30 页至 70 页。

②迈克尔•苏立文著,《中国艺术史》,徐坚译,上海人民出版社,2014 年 4月第 1 版,第 191 页至 192 页。

③迈克尔•苏立文著,《山川悠远 :中国山水画艺术》,洪再新译,上海书画出版社,2015 年 8 月第 1 版,第 156 页。

④迈克尔•苏立文著,《东西方的交会》,赵潇译,上海人民出版社,2014 年10 月第 1 版,第 294 页。

⑤迈克尔•苏立文著,《20 世纪中国艺术与艺术家》,陈卫和、钱岗南译,上海人民出版社 2013 年 5 月第 1 版,第 63 页。

作者 :支宇(文学博士,现任四川大学艺术学院教授、博士生导师,牛津大学访问学者,教育部新世纪优秀人才)

原文刊载于《当代艺术》2018年04期