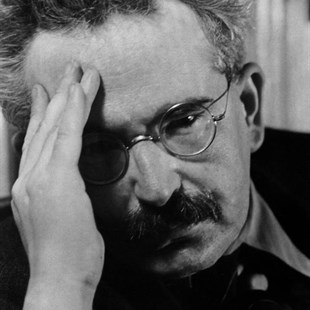

提要:本文是对法兰克福学派的重要人物本雅明和阿多尔诺关于机械复制艺术论争的历史分析。作者通过对这一西方马克思主义中的理论论争,解释了两位思想家对资本主义社会文化以及方法论的不同看法。

主题词:法兰克福学派 思想史 文化 艺术 机械复制

《机械复制时代的艺术》一文应置于本雅明对资产阶级肯定文化进行唯物主义扬弃这一规划的框架。以及1935年欧洲政治形势的背景中来理解。其中包含了他对文化功能沿着马克思主义思路转变的最为坚实有力的论述。本雅明的想法非常接近布莱希特的美学理论。这一取向只有联系法西斯主义粗鄙但强有力的政治暴力的审美化才能得到充分理解。在这种政治暴力的审美化面前,资产阶级自律艺术显得确乎是微不足道的。本雅明提出的对策是以牙还牙:“人类在荷马时代是奥林匹克诸神观照的对象,现在它成了自身观照的对象。它的自我异化到了如此程度,以致自我毁灭被体验为一种无与伦比的审美愉悦。这是一种法西斯主义用美学来加以粉饰的政治情境,共产主义则以艺术的政治化作为回答。”

然而,本雅明未能认识到,在实践中,审美化的政治和政治化的艺术至少从形式上讲相差无几。他的这一关键性失察随后成为阿多尔诺批评的焦点。但是,在1935年纳粹开始建造其战争机器时,自律艺术能否获救对本雅明来说是一个无关宏旨、学究式的问题。在他看来,一切流行的趋势都指向这类艺术迫在眉睫的衰亡,以及其残丝余缕将被纳入到法西斯主义自我美化的程序之中。面对法西斯主义给文明造成的威胁,资产阶级奢谈文化的保护似乎是应受谴责的自我放纵。就文化而言,当前有所助益的唯一实践是使艺术服务于进步的政治目标,服务于那些坚定地站在法西斯主义对立面的目标——共产主义的目标。正如本雅明在文章开篇所言:“引入下述艺术理论中的诸多概念不同于那些更为人熟知的术语,因为它们对于法西斯主义的目的全然无用。相反,它们有利于在艺术的政治学中塑造革命的需求。”

无论其有何不足,本雅明的《机械复制时代的艺术》仍然是现代美学领域中一项开拓性的研究。其基本的洞察在于:由于艺术作品生产和接受中革命性的新技术,艺术的整个领域已被触动至核心深处,其程度使它似乎否定了其整个前史(即它原有的有韵味的和膜拜的外观)。这一洞察是任何对当前形式(去审美化,de-aestheticized)的艺术进行言之有物的分析的前提。现今“艺术危机”的观念,尤其是独特的资产阶级形式的绘画和小说的危机,表明了传统资产阶级形式的对外在世界的美学再现已经在客观上为摄影手段所超越这一境况。自然,今天重要画家和小说家显而易见的匮乏看来正是这一症状的发展——尽管电影的情况决不可做如是结论。

进而言之,本雅明在其研究中正确地指出,所有艺术作品,无论如何典雅与崇高,都同时是社会事件。其形式往往部分地取决于“审美生产力”的发展水平,而后者又要归结到社会技术生产力的发展水平。以艺术生产的社会的或物质的前提为出发点,本雅明得以揭示所有艺术形式与类型短暂易逝的、历史地被决定的本质,这一事实使新古典主义试图以诸如“美”、“天才”、“创造性”这类永恒有效的范畴(这些范畴显然不适用于整个“现代主义”)来界定艺术的努力丧失了根基。在对传统审美概念的拒斥方面,《机械复制时代的艺术》与《悲剧》(指《论德国悲剧的起源》——译注)研究的意图不谋而合,尽管历史聚焦点的明显差异区分了这两部作品。总之,本雅明令人信服地揭示出,无论好坏,技术的力量已进入我们时代审美生产过程的心脏地带,并且同样重要的是,进入了“审美流通”的过程。这一境况已导致艺术概念史无前例的变化,致使其逐渐剥离了传统的美学品质(韵味的独一无二性和本真性),并相应地变成了(政治)交流的工具。

“实际上,我感到理论上的分歧并非我们之间真正的不协调,相反,与你牢牢携手直至布莱希特的太阳再一次沉入异国的海域是我的任务。”引文出自阿多尔诺1936年3月18日致本雅明的一封信,其中涉及到《机械复制时代的艺术》一文的问题。阿多尔诺再一次指责本雅明非辩证的方法。他批评本雅明对机械复制艺术不加审查和批判地接受,以及文章相应地把所有自律艺术都视为天生“反革命的”而予以拒绝的做法。其批评的要旨包含在如下陈述中:

你的文章也许是辩证的,但就对待自律艺术本身而言却并非如此。它忽略了一种在我自己的音乐体验中变得日益明显的基本经验——恰恰是追求自律艺术技巧法则的极端一贯性改变了这一艺术,不是使之成为禁忌或拜物教,而是使之接近于一种自由状态,一种能被有意识地生产和制作的状态。

也就是说,本雅明未能考虑到这一事实:相应于机械复制艺术方面“技术的辩证法”,在“为艺术而艺术”(或自律艺术)方面产生了一种“合理化的辩证法”(dialectic of rationalization),其结果是自律艺术褪脱了韵味和难遂人愿的肯定性质。从20世纪自律艺术较为暧昧的代表人物如维勒明克(Vlaminck)和里尔克(本雅明贬抑性地提到他们)来看时,它只能是退步的和自命不凡的。然而,一旦其更为激进和进步的倡导者被考虑到,如勋伯格或卡夫卡,很显然在他们的作品中由韵味所投射的和谐的肯定性外观已被彻底拒斥,以推进一种形式上破碎不协和、具有不可让渡的社会批判功能的审美结构。因而,在阿多尔诺看来,真正自律艺术的标志是对19世纪“为艺术而艺术”的幻觉主义和唯美主义的根本拒绝,即对封闭的、有机的艺术作品观念的抛弃,并代之以破碎的、开放的、“进行中的作品”(work-in-progress)。通过否定封闭和整体观念,艺术作品成为现今非同一状况活生生的证明,成为“理性”与“现实”尚未重合这一事实的证明。因此,阿多尔诺建议,作为《机械复制时代的艺术》一文论述的辩证平衡,本雅明应研究马拉美的诗歌,这一研究将表明技术或合理化的辩证法在自律艺术(如同在机械复制艺术)层面上发生效力的途径。

正如本雅明错误地低估了自律艺术的当代意义一样,在阿多尔诺眼中,他同样错误地高估了从机械复制艺术的体制化中所产生的进步后果。更具体地说,他归之于电影媒介的革命性质以及归之于电影观众获得阶级意识的潜在可能,被经验的条件所抵消。一方面,文化工业早已致力于为电影恢复一种虚假的韵味:通过“明星崇拜”;通过它力图传达的高度造作和虚假的对于现实之理想(因此损害了这一媒介“天然的客观性”);通过迎合媒介易被接受的方面,即电影作为消遣和文化娱乐的观念。在这一点上本雅明显示出布莱希特式的非批判地、直接地把“技术”力量拜物化,致命地忽视了这一技术在现实中操纵性的社会运用。另一方面,本雅明表现出同样是布莱希特式的对于大众固有革命倾向的盲目乐观,直接诉诸“真正工人之真正觉悟,他们除去革命的兴趣外对资产阶级毫无优势可言,相反却带有典型的资产阶级性格残缺不全的一切特征”。进而,阿多尔诺质问(电影)媒介的接受条件是否真的如此适合于培养一种积极的、批判的意识(布莱希特的“专家”)。难道银幕形象的转瞬即逝事实上不是使观众更为被动、更少有机会去作出批判性反应吗?难道电影虚幻的矫饰——它所呈现的富有迷惑性的现实形态——不是使其自身特别适于被已建立的强权(既有法西斯主义的也有资本主义的)诱导性和操纵性地运用吗?

“相应地”,阿多尔诺最后写道,“我所要求的不过是更多的辩证法”。似乎阿多尔诺并未全盘否定本雅明对于韵味消散的解释,无论是在自律艺术还是在机械复制艺术方面。相反阿多尔诺实质上同意本雅明对艺术生产领域中由合理化现象引起的世界—历史性的传统荡然无存的后果的解释。然而,在一些关键的方面,阿多尔诺发现本雅明的论述有严重的偏颇。使论述“辩证化”意味着在两种重要情形中都要引入所缺乏的要素,就去韵味的机械复制艺术而言,需要的是“否定性”的要素:这类艺术非常易于被操纵的目的而不是解放的目的、被既存社会关系的框架中对大众的意识形态同化和整合而不是对他们的政治启蒙所利用。就自律艺术而言,“积极的”要素被忽略了:激进地表达出来的自律艺术经历了一个自身合理化的过程,从而褪脱了韵味以及与之俱来的退步性质。然而,阿多尔诺当时并没有认识到,对本雅明这位“救赎的哲学家”来说,恰恰是审美合理化的那些具体的、积极的方面需要被强调,因为无论何等微弱,他们终归展示了通向“拯救”的途径——获救于流放,获救于纳粹,获救于仍将被制造出来的梦魇。虽然在阿多尔诺这位辩证论者和意识形态批评家看来,本雅明论证中的漏洞显而易见,而且值得在理论上细究的恰恰是所论现象(指机械复制艺术——译注)的负面。然而,他错误地认为,不一致仅仅涉及到对材料的取舍,是侧重点不同的问题。他未能意识到造成彼此哲学观点间分歧日益扩大的是更为基本的方法论上的差异。

由于与本雅明的交流,阿多尔诺得以形成对自己立场更为具体和更为详尽的表述。其结果就是1938年《论音乐的拜物教特征及听觉退化》一文的出现,这堪称艺术社会学研究中一项里程碑式的成果。其最令人瞩目的成功之处就在于系统运用卢卡奇的物化概念来演绎一套全面的、唯物主义的大众文化理论。因此,文章试图补充在本雅明对同一现象热情洋溢的思考中被抑制的否定性要素,这一现象就是:技术对迄今尚被视为神圣的艺术领域的侵越。然而,在研究中阿多尔诺把自己主要限制在音乐领域内,尽管分析的结果可以毫无困难地推广至艺术的其他领域。为抵制本雅明天真的乐观主义,阿多尔诺集中关注于发达资本主义条件下音乐及一般艺术境况这两个重要方面:它们不可阻遏的商品化以及对审美经验传统主题的有效根除。阿多尔诺用“商品化”来意指一个组织化的过程,在此过程中艺术从最初的和传统的作为使用价值、作为审美感受对象的身份中异化出去,成为一种交换价值,它与市场的关系最终决定其价值。就音乐来说,商品化的例子不胜枚举。例如,那些浅薄的流行调式都是按公式写作并缺乏任何内在音乐品质的,它们为悦耳而谱写,且不打算向听众提出任何要求(因而,导致“听觉退化”)。为获取最大可能的销售量,它们力图去吸引尽可能广泛的听众。这也意味着内容被压缩至最低限度,而且可能会允许不时夹杂一些易记的词句,以便消费者在购买时能想到这些歌曲。

此外,有一种日盛一日的对音乐“明星”的崇拜,这些明星是(音乐)工业全部矫揉造作的产物的受益者。这种崇拜的结果是这支歌或那支歌的独特品质不再重要(甚至根本就不存在),它们被购买只是由于艺术家的名声。艺术因而退化成一种十足的、图腾意义上的崇拜。它只不过是一尊物神,是商品化逻辑或马克思意义上的“商品拜物教”的一部分。

一种服务于资本主义的新型实用音乐也出现了:商业性的简单旋律及电影和广播演播用的背景音乐。商品形式的要求使音乐作出牺牲的惊人程度由于下述事实而变得更为触目惊心:“谁要是仍然喜爱一首舒伯特四重奏的优美段落,或即便是一首亨德尔大协奏曲激越刚健的旋律,就近乎是浮华浅薄之徒中潜在的文化卫士了。”阿多尔诺写道,“消费者实际上是在崇拜他为托斯卡尼尼音乐会门票所付过的钱”。“轻”音乐和“严肃”音乐之间的距离已然消失,因为后者也在被管理的文化世界中找到了其现成的神龛。只有那些全然回避了商业要求的音乐,如勋伯格派的作品,仍然保有要求被严肃对待的权利。

因此,阿多尔诺表明了目前音乐领域是如何为商品形式所彻底支配。所有前资本主义音乐生命力的基础都被根除了。虽然通俗或民间艺术曾是那些无缘在高雅文化之精华中接受教育者真正的表达工具,今天已不复如是,因为通俗文化也已处于支配一切的利益的霸权之下。这诸多演化的结果是文化的物化。其内在的实质已被掏空,只留下毫无生机和活力的躯壳。连同其对应面——个体的液态化(liquidation),文化的物化趋向于极权主义。主体不按照那种极度程式化、标准化和异化的模式来思考和感知的最深层的能力成为大众文化灌输过程中的牺牲品。这一过程,按阿多尔诺解释,与出于操纵目的对技术手段的运用紧密相联。在音乐领域中个体消亡的信号就是“听觉退化”现象:“听觉退化出现于广告变成恐怖之时,出现于意识除了向广告商品的强力屈服外别无选择、只能通过把强加的商品当作自己所欲来购得精神的平静之时。”针对本雅明《机械复制时代的艺术》的主题,他总结到:

一种技术能否被认为是进步的和“合理的”取决于它的环境(context)的意义,和(或)它在社会整体及特定作品结构中地位的意义。一旦诸如此类的技术进步将自身作为物神树立起来,并以其登峰造极的表现使那些被忽略的社会任务显得是已经完成了的,就会充当赤裸裸的反动力量。

在1936年3月18日致本雅明的信中,阿多尔诺认为:“双方的立场是完整的自由被撕裂成两半,尽管它并不等于两者相加。”他的话中暗示出本雅明的观点以丧失艺术的批判功能为代价而维护了艺术的政治效力,他自己的观点保存了前者但却丧失了获得普及性的一切可能。由此看来争论具有一种二律背反的性质,没有在短期内获得解决的前景。双方的立场都有其不足之处。本雅明为机械复制的、可普及艺术(一种适合于政治交流目的的艺术)而牺牲审美自律原则的愿望,存有天真地把艺术交付功利利益领域的危险。正如我们所表明的,这些利益可能是进步的,同样也可能是反动的。相反,阿多尔诺对去韵味的自律艺术的坚定捍卫排除了交流的所有潜在可能,除了在其最为私下的、小圈子的基础上——到了这类艺术只能为“专家”所理解的地步。在争论中,阿多尔诺不得不自相矛盾地援引本雅明在写作《悲剧》时期所创造性地提出的那些主张,以使他的朋友相信自律艺术得到了延续的有效性。因为没有人像早期的本雅明那样令人信服地表明,在追求自身的形式规则时,某一给定的艺术类型是如何使自己变得彻底地去韵味和世俗的。在他有关超现实主义的文章和对波德莱尔的研究中,本雅明涉及到一个类似现象:在既定社会条件下和谐的韵味被证明不利于艺术作品,以致它们开始采取非审美的、破碎化的形式这样一种过程。在他的信中,阿多尔诺声称所要做的只不过是使其朋友的思想再一次与它最深层的趋向相一致。他似乎并未真正意识到那使他们直至论争最后阶段仍然各执一端的理论隔阂的全部深度。

原文刊载于《国外社会科学》1998年02期

〔美〕R.沃林

李瑞华译