内容提要:福柯在不同的著作和文章中多次讲到绘画,将17世纪的《宫娥》视作是古典主义绘画的一个代表作品,认为它集中地体现了古典绘画的再现原则,福柯也将这种原则看做是古典时期知识型的一个典型例证。而19世纪的马奈的绘画则尝试打破这一古典绘画的再现原则,但是,他还没有完全脱离再现的范畴。在20世纪,有三个人深化了马奈的原则,彻底将再现这一绘画法则埋葬。这三个人是康定斯基、克利和马格利特,他们以各自不同的方式摆脱了古典主义的绘画法则,开启了现代主义绘画的激进实验。

一

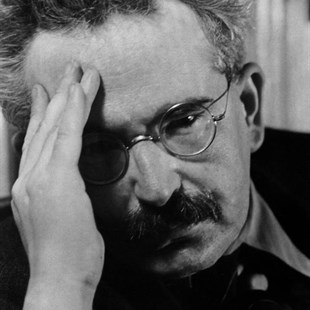

福柯的《词与物》是有关“人文科学的考古学”。概而言之,他讨论了三个不同时代的人文科学的“知识型”。也即是,文艺复兴时期的知识型“相似”(resemblance)、古典时代的知识型“再现”【1】,以及现代时期的知识型(福柯没有给这个时期的知识型命名)。所谓“知识型”,就是知识和理论形成的可能性条件,是在一个既定时期内使诸种经验科学关联起来的决定性条件。正是因为知识型的决定性控制,一个时期内的不同的知识和学科分享共同的形式原则,就如同一个语法形式控制着内容不同的句子一样。知识型就是不同经验学科的深层“语法”,它制约着同时代的学科构型。在《词与物》中,委拉斯贵兹的《宫娥》是作为古典时代的知识型的一个范例而被提出来的。也就是说,它是作为古典的“再现”知识型的一种类别进行分析的。事实上,《词与物》的历史分析一以贯之的三个人文学科是经济学(劳动的人)、生物学(生物的人)和语言学(说话的人)。也就是说,他分析的是这三个学科的历史。而艺术(绘画)并没有纳入到整本书的结构中—因此,《宫娥》出现在《词与物》的第一章中就显得突兀和孤单,它和后面的章节没有关联,它只是从绘画的角度去论证古典时期的知识型“再现”。而在这本书中,福柯并没有分析之前的文艺复兴和之后的现代时期的艺术作品【2】。

福柯如何来分析这幅17世纪的伟大画作呢?

在《宫娥》中,穿着黑衣服的画家握着画笔在注视着。他的左边是背对着我们的画框,我们只能看到画框的反面,看不到画布上的内容。作为观众,我们不知道他画的是什么。显然,画面上的画家是在注视着被画的模特——他在对着模特写生。但是,他注视的模特并没有在画面上出现——也就是说,我们不知道这个画家画的是谁。他的目光看着画外,他似乎在看着面对这幅画的观众。反过来,观众也在看着画布上的画家。也就是说,观众和画家存在着一种目光的交互,一种相互的逼视,一种无止境的目光交流。但是,观众毕竟不是模特(画面中的画家不可能预知谁是这幅画的观众)。模特,被有限的画面和画框截断了,省略了。如果将画面放大,将画框往下拉从而让室内的空间尽可能地放大的话,我们可能会看到模特。但是在此模特并不可见,只是被画面所暗示,并且确定无疑存在于画面所再现的建筑空间之内。也就是说,他们在建筑空间之内,但却处在画面之外。这幅画因此越过了它的有限画框,一个不可见之物(模特)在画框外存在着,他和画面内部是一个有机整体,他们共享一个建筑空间,但是,画框却粗暴地将它截断在画面之外了。

不过,这个没有出现在画面之内的模特,却以另外的方式出现了——出现在画中后面墙上的那面镜子里。镜子位于墙的正下方。在它的上面和左边,是几张难以分辨的黑暗的绘画作品,它的右边是一道敞开的明亮大门,一个黑衣男人正在门框中间犹豫不决。镜子中有两个模糊的面孔。但是,我们怎么知道它是一面镜子而不是一幅画呢?它粗大的黑框架,同周围的画框迥然有别,而且在镜子框架的内部,有四条白线组成的一个白色小框,这四条白色的线条紧紧地贴近镜框,它们正是镜子的反光。镜框中的两个人物既在一个黑色的粗笨的镜框之内,也在四道反光组成的白色小框之内。他们被这四道光圈所包围。正是因为镜子的光,使得镜子和周围的黑暗绘画区分开来,它们虽然在同一高度(同左边的绘画相比),也在同一面墙上(同上面的绘画相比),但是,只有镜子才显得更明亮、更清晰、更有光泽——这正源于镜子的反射能力。

毫无疑问,镜中的人物正是画家的模特。镜中的人物和画中的所有对象都不匹配——他们不可能是画中的人物。他们是在画面上没有表现出来的模特,是被画框所截断的模特。但是,这些模特通过镜子反射的方式现身了。镜子的形象是这个模特的替身。画家的画布上或许有他们的形象,但是,画布也是以背面的方式呈现给我们的,它们在画布上面的形象就此隐而不现。

通过相关历史的研究,人们知道,镜子中的两个人物就是国王和王后。那么,被画的人物,也就是这个模特本身,就是国王和王后了。实在的国王和王后隐匿起来,他们隐退到画面之外,但是,他们以镜像的方式现身,出现在画面之上。他们不仅让人们明白画家此时此刻是在对着国王和王后写生,而且,国王和王后通过镜子能看到他们自身,他们通过镜子了解自己的形象——国王和王后只能通过镜子来认识自己。实际上,无人会告诉他们的形象是什么,更恰当地说,无人敢告知他们的准确形象是什么。他们认出自己的形象要么是通过镜子,要么是通过绘画——也就是说,只能通过镜像本身来认知。这是他们认识和确定自身的唯一方式。

不过,这个镜子中的人物却在后面看着大家,看着画面前排的所有人。如果我们看到《宫娥》这幅画再现的是一个空间场景,更准确地说,是在画一个建筑物内部空间的话,那么,镜中的国王和王后实际上是处在这个建筑物后墙的中心——尽管他们不是处在画面的中心。他们置身于这整个空间的中心,他们是这整个空间中无可争议的主人。他们统治着这个空间。画中的所有人都不能看到这面镜子,他们都背对着或者侧面对着这面镜子。因此,没有一个人注意到他们,没有一个人指向他们。也就是说,镜中的两个人物虽然出现在画面上,但是,他们对画面上的所有人而言都是不可见的。

国王隐藏在所有人之后,他是整个空间的主人,置身于整个画面的空间的中心。他暧昧,模糊,毫不起眼,它们是画面中最脆弱、最遥远的现实。他们存在于一个灰暗之所,但是,画面所有的明亮之处都被他们尽收眼底。他们主宰着这一切,尤其是,国王被一层光晕所包裹,这使得他具有神圣的功能——他远离了世俗,被四周的白色光芒所笼罩。这也表明了他可以从两个方面来观察:一个方面是正面的观看(作为实际的模特),一个方面是背面的观看(镜像中的模特)。或者说,他既可以看到画中人物的正面,也可以看到他们的反面。“通过这面镜子,国王成为无所不见者:画面中所有人物的目光都朝向国王,国王既在自己的夏宫办公室中看着在场的所有人,同时也在画面的背景中看着你们”【3】。

就此,国王和王后——这个不可见之物决定了整个画面。他们实际上是这个空间的中心。这个中心位于画面的外部,是不可见的,但它是整个再现的起点,同时也是三种目光的交汇叠加之地:观众的目光、模特的目光以及正在作画的画家的目光。没有这个画外的中心点,就没有整个绘画的再现。同样,光从右边的窗户涌入。正是这窗户,以及透过窗户的光,使得画面下半部分的人物变成可见的——同画面上半部分的黑色场景相对照,这点就更加明显。同样地,这个使得画面人物可见的光源和窗户也被截断了,它们也在画框之外,因此,它们也同样是隐匿的。这样,不可见的窗户和光源,使得人物变成可见的——这些人物一方面取决于一个不可见的国王和王后,另一方面取决于不可见的光源和窗户。在某种意义上,画面之所以可见,或者说,画面之所以成立,之所以以现在的形式出现,同样是由两个隐匿之物决定的。这幅绘画恰好表明了不可见之物决定了可见之物:一种是不可见的国王和王后决定了可见之物的形态——他们的体态、表情、动作;另一种是光决定了可见之物的可见性,光照亮了这些体态、表情和动作,使之从一个封闭空间的黑暗中得以脱颖而出。光和国王同时是主宰者,尽管都隐而不现,但是,显现的画面都来源于他们。而且,国王起着光的作用,他犹如光,或者说,他就是光本身。尽管画面右边的光源和窗户完全隐匿了,但是,国王和王后还以镜像的形式出现——他们也必须以镜像的形式出现来指认自身。而且,他们不仅要决定宫廷中其他人的姿态,还要隐秘地监督他们的动作。他们虽然不在场,但是,他们才真正成为中心。“仅就他们站在画面的外部,因此以一种本质上的不可见性从画面上退隐出来而言,他们提供了整个再现赖以有序排列的中心—他们才是人们所面对的对象,他们才是人们的目光所向”【4】。人们正是因为这个沉默的不在画中的对象而聚集在这里。人们在这里观看他(们)。观看,几乎是画中所有人物的身体姿态,他们的站位、表情、空间分配,他们身体的可见性,他们的总体再现,他们的目光聚焦,都源自于那个没有再现出来的模特。如果没有这个模特,没有这个看不见的对象,这幅画就不会如此这般地诞生,就不会有这幅画的可见性。在这个意义上,这个不可见之物就成为了一个支配性的隐秘本体。

也就是说,这幅画表达出了真正的被画对象的不可见性,模特的不可见性,再现根基的不可见性—他们在画面上的真正空缺。但是,如何评价这种被再现之物的空缺呢?对阿拉斯而言,“一群不同的人物,他们在场景中的布局显然根据某一‘客体’的存在而确定——即国王和王后,而这一客体的客观在场却无法被我们所掌握。于是,你也可以说,国王就是该作品的本体:他不是我们感官直觉的客体,它是人们可以进行思考,但无法去了解的事物”【5】。这是什么?这不正是康德的“物自体”吗?“物自体”在那里,但是人们无法认知它。隐匿的国王和王后可以看做是康德“物自体”概念的一个例证。我们甚至还可以将它们看做是柏拉图的“理念”,镜像的反射不过是这个理念的一个再现。国王和王后作为理念只是通过镜像的方式出现在这幅画中。这理念真实、高贵、隐而不现。它们只能通过表象曲折地现身,而表象总是理念的一个模糊的外在传达,它不是绝对的真实,它是起源的隐约再现。人们看到镜像——这个镜子中的人物——并不真切,毫无疑问,它只是一种真实的模仿,或许正因为它是对理念的模仿,才显得模糊不清。

而福柯则对这种空缺提供了另外一种看法。这种空缺意味着再现和再现对象的关系被打断了——再现没有对象。“环绕着场景布置的全部是符号和连续的再现形式,但再现与他的模特,与他的君主,与它的作者,以及正在接受它的人的双重关系,被打断了。即便在把自身作为一个景观的再现中,这种双重关系也绝不会毫无保留地出现”【6】。这种关系的打断,在某种意义上就意味着,符号停止了对对象的深度指涉,再现停留在自己的表面。再现就是再现自己。它并非再现其他东西,或者更恰当地说,因为再现的对象缺席了,再现就只能自我再现。国王和王后——他们既是模特,也是君主——的缺席,就让这些观众,画家,画笔,画布,调色板,全部都自我再现。画中再现的,与其说是要再现的那个对象,不如说是再现本身,再现的诸要素本身,再现技术被分解的各个要素。正是这些再现的要素,构成了“符号和连续的再现形式”。这就是福柯关于《宫娥》的最后结论:“或许,在委拉斯贵兹的这幅作品中,存在着一种对古典再现的再现,一种展示给我们的有关空间的定义。的确,在此,再现所作的就是以其全部要素来再现自己:再现的诸多形象,再现所必须的目光,再现使之可见的面孔,以及使再现得以形成的姿态。但是,在那个在我们面前既组合又扩散的散布中心,在那个无处不在而又迫切显示的散布的中心,是一个基本的虚空:再现根基的必然消失,它要表明相似的那个人的必然消失,那些认为仅仅是一个相似物的人的必然消失。这个主体被抹去了,而再现,一旦从这个威胁它的关系中被解脱出来,它就给自己提供了一个纯粹的再现形式。”【7】就此,《宫娥》,这一17世纪的绘画杰作,就变成了一个对再现进行的再现,这些再现的符号,自己在整个画面上组成了一个系列,它们在画面上被秩序井然地排列在一起,它们不再引向一个深度,引向一个不可见的根基,它们和那个根基的关系被打断了:和模特的关系,和观众的关系,和创作主体的关系,都被打断了。就此,一旦符号的背后不再有一个根基,符号就是一个单纯的指代,一个单纯的表征,一个单纯的秩序排列。在《宫娥》中,“环绕着画室的是一个巨大的漩涡,从拿着调色板的纹丝不动的正在凝视的画家,到那些完成的绘画,再现在形成,也完成了。但也只是在光中解散。循环完结了”【8】。

古典绘画这样的再现形式并不孤独。福柯在此将古典绘画同这个时期的人文科学的知识型联系起来。或者说,绘画同其他人文学科共享同一知识型。在某种意义上,在17和18世纪的古典时期,所有的人文学科都是如此,语言“在这里之所以如此重要,不是因为它在某种本体上的缠结中构成了世界的一部分(就像文艺复兴时期一样),而是因为它是对世界的再现中的某种秩序的最初草样,因为它是再现各种再现的最初的不可避免的方式。古典知识完全是命名性的”【9】。在《词与物》中,福柯着重分析了古典时期的三门学科:普遍语法、自然历史和财富分析,它们实际上分别是后来(19世纪发展出来的)语文学、生物学和政治经济学的前史。这三门学科虽然内容和旨趣不同,但是,它们有一个共同的特征,那就是,它们都遵循“再现”这一古典时期的知识型。对普遍语法而言,它关注的是词的线性系列,关注语词的秩序;对自然史而言,它关注自然的外在形象,关注它们的命名、分类表格;对财富分析而言,它关注的是货币与货币之间的交换,关注货币的可逆向关系。词的秩序是普遍语法的语法,生物的分类是自然史的语法,货币的交换则是财富分析的语法。古典时代的三门学科——普遍语法、自然史、财富分析——的共同特征暴露出来:它们都不是像文艺复兴时期那样对深度秘密进行寓言式的纵向挖掘。普遍语法不是挖掘语言下面的深层规律,自然史不是挖掘自然生物的内在构造,财富分析不是挖掘财富的内在价值。它们的研究模式也不是解释和深度评论。它们与再现的命名相关,它们都停留在对象的外部,都试图从外部确立对象的秩序,一种组织性的外在秩序:语词的秩序、分类的秩序、交换的秩序。“古典思想的基本问题就在于命名和秩序的关系:如何发现一套命名术语来构成分类学,或者是,如何建立一套符号系统来透明地表征存在的连续性”【10】。也即是,词以符号表征的方式对物进行命名和分类。根据这种命名和分类,事物的秩序被建立起来,古典时代的知识就是对这种秩序的捕捉。它们指涉的都是表面,都是围绕着自身进行指涉,它们不指涉内部,不指涉深度,不指涉本质。符号指涉的东西是一个基本的空虚。正如《宫娥》的再现对象也是一个基本的空虚一样(国王的不在场,画布图像的不在场,起源的不在场)。但是,再现的要素都在,“《宫娥》一画表现了构成再现行为的所有要素:画家、模特、画笔、画布及镜中的映像,它将绘画本身分解为构成再现的各个要素”【11】。但是,这些绘画要素却并不去探究它的对象。这些符号不是去挖掘一个神秘的所指,这些符号仅仅是表面的符号,它们分布在画面中形成一个漩涡,同时,也并不深深地卷入到某种晦暗的秘密之中。这里呈现的是绘画的外在秩序,是绘画的秩序分类,就如同其他的几种学科一样,它们在“透明地表明存在的连续性”。

二

这是福柯对古典时期的绘画的论断。也即是,以《宫娥》为代表的古典绘画与同时期的其他人文科学一样共享了“再现”这一古典时期的普遍知识型。

但是,现代时期的绘画呢?或者说,20世纪的绘画呢?福柯开始提到的是保罗·克利:“我认为正如委拉斯贵兹之于他的那个时代,克利的绘画之于我们的世纪是最具代表性的。克利把能够构成绘画的所有姿势、动作、笔画、轮廓、线条、平面都植入可见的形式中,这样他就把绘画行动本身变成了绘画本身的绚烂夺目的知识。这些看上去最简单、最自发的要素,这些甚至不会出现也似乎不该出现在画中的要素被克利铺展在他的画面上。”【12】如果说,《宫娥》画出的是再现的要素,那么,克利画出的是绘画行动。这两者的差异在于,《宫娥》关注的是画家、画布、模特、观众、镜子乃至画笔,也即是画一幅画所需要的各个绘画要素,这都是绘画再现所必须的条件;《宫娥》省略了再现的内容就是为了将这些绘画要素排列出来。而克利关注的则是另一方面,他关注的不是绘画再现的条件要素,而是绘画的语言,绘画的过程,绘画这一行动本身。克利试图表明的是,绘画是如何进行和完成的?画笔是如何在画布上施展和运作的?“克利编织了一个新的空间,以便在那里安排他的造型符号”【13】。也就是说,画面的空间意义不过是承担着形式化的造型语言,并无内容。对《宫娥》而言,它展示的是,绘画作为一个再现行为,需要什么条件,需要哪些要素?在此,绘画要素出现了,但是,如何绘画则被省略了(人们只看到了画布的背面)。克利刚好反过来,他并不在意绘画的构成要素,他试图表述的是,一幅画是如何被画出来的,画面是如何形成的。也就是说,绘画采用的是哪种语言,是什么样的形与词,是什么样的造型符号,图形与语言有何关系?在这里,我们不仅看到了画面,而且看到了这些画面是如何完成的,是如何被画出来的。绘画过程、绘画语言、造型符号获得了它的自主性,获得了自己的物质性,绘画空间仅仅是对语言和造型符号的展示。克利的这一新的绘画方式,恰好是现代知识型的特征。现代的知识型有何特征,尤其是有何语言特征?“自19世纪起,语言向自身折叠起来,它获得了自己的厚度,将仅属于它自己的某种历史、某些规律和某种客观性铺展开来。它变成了一种知识对象”【14】。这不就是福柯所说的克利的“绘画行动本身变成了绘画本身绚烂夺目的知识”的注脚吗?在此,19世纪的现代知识型的语言就是去断言语言“陡峭的存在”,就是让语言一次次地折返自身,“在那里,它要讲的全部东西仅仅是它自身,它要做的全部事情仅仅是在自己的存在的光芒中闪烁不定”【15】。

在福柯看来,克利就是这样将符号作为画面对象的画家。克利的绘画就是让绘画的语言自我闪烁,让绘画语言成为画面的重心,但是它绝非表征的要素。但是,福柯并没有具体地论述克利的绘画(只是在不同的场合提及了克利的重要性),他更多地是讲述马奈的绘画。他将马奈视作现代绘画的开端。如果说,克利(在某种意义上也包括马格利特和康定斯基)代表着20世纪的话,那么,马奈则代表了19世纪。是马奈首先打破了古典时期的绘画的再现知识型,而克利等人不过是马奈的深化和最后完成,他们将马奈的方向和探索带入20世纪。

尽管福柯将《宫娥》作为古典时期再现的代表,但是,他也在不同的场合论述了西方自15世纪以来的绘画传统,这个传统正是经由马奈开始打破的。“从15世纪意大利文艺复兴以来,西方绘画有这样一个传统,就是试图让人遗忘、掩饰和回避‘画是被放置或标志在某个空间部分中’的事实,这个空间可以是一面墙,那就是壁画,或一个木框,一块布,甚至可能就是一张纸。这就是要使人忘记:画是被放在长方形的两维空间之中,并且从某种意义上否认画作所表现的空间就是作画的空间。因此,自15世纪意大利文艺复兴以来,这种绘画试图表象的是置放于两维平面上的三维空间”【16】。也就是说,绘画总是试图让人遗忘它是一个平面空间,一个长方形的二维平面空间。它想尽办法试图让人们觉得这是个真实的深度场景,而不是一个局部的平面的有限的绘画空间,不是一个可以随意挪动的、可以围绕着它不停地变换角度去观看的绘画客体,也不是一个从外部来照亮它的绘画对象。总之,绘画就是要让人忘记它自身的物质性,让人忘记这是一幅画。为此,古典绘画无论是对光的处理,还是对观看角度的处理,甚至是对斜线或者曲线的处理,都是为了掩盖绘画的物质性。“绘画这种物质性,这个长方形的、扁平的、被某些光照亮的、人们可以围着它或者面对它可以位移的平面,这一切都被画本身之中所表象的东西掩盖和隐藏”【17】。而马奈的工作正是对此的颠倒,他所做的就是还原绘画的物质性,将绘画当做一个物来对待,发明一种实物—画,从而将绘画从表象的内容中解脱出来进而获得某种独立性和自主性。也就是说,绘画要回到自身,确认自身为一张画。如果说,在19世纪,语言开始摆脱表述的功能而折返回自身,那么,绘画同样摆脱再现功能而折返回自身,折返绘画自身显而易见的物质性。自15世纪以来,“马奈是在自己的作品中,在作品表现的内容中首次使用或发挥油画空间物质特性的画家”【18】。

大体而言,福柯就是从空间、光照和观看位置三个方面论述了马奈打破古典绘画再现的方式。第一个是从画布空间的角度。传统绘画一旦要表现场景而让绘画被掩饰的话,一定是要遵循空间的透视法。但是,马奈逐渐地放弃了透视,放弃了景深。比如在《歌剧院化妆舞会》中,景深被封闭起来,画的底部被关闭,跳舞的人们在前面挤作一团。空间不是纵深的部署,而是被切成了上下两块,通过上下两个空间中的脚的呼应而完成一种高低空间之间的游戏。同样在著名的《马克西米利安的处决》中,还是一面墙将景深关闭起来,也正是这面关闭的墙,使得画中人物挤在画面的前方,画中的行刑队和被行刑者几乎没有距离,二者之间的枪非常局促,与其说枪在保持距离地射击(有烟雾冒出来),不如说是枪在直接地对身体进行刺杀。行刑者和被行刑者的身材比例也失真了。在《在温室》中,关闭景深的不再是墙,而是画面中茂密的植物。在《吹笛少年》中,景深完全消失了。因为景深的消除,画面在这里尽可能地变成了二维平面空间,而不是传统的三维空间,也就是说,它的目标与其说是再现一个场景,不如说在表述这个画作本身,是试图恢复绘画的二维平面空间本性。不仅如此,这个二维空间总是由横线和纵线构成,横线和纵线相互交叉、错落。比如在《波尔多港》、《阿让德伊》、《在温室》中,画面上出现了大量的水平线和垂直线,这些线一方面是画中内容的表现(它们可能是栏杆,可能是船的桅杆,也可能是裙子的褶皱),但另外一方面它们也是画面中自主而醒目的横线、纵线以及纵横的交织线,它们既可能暗示着画布的纤维肌理,也可能暗示着绘画本身所特有的必不可少的线条,也可能是对平面长方形的提醒,对绘画和画框的指示。绘画就是由线、直角等组成——这是绘画之线和表象之线的巧妙游戏。一旦取消了纵深回到二维平面空间,绘画的再现场景就削弱了,它的物质性被暴露出来:画布的存在,纵横线的存在,平面绘画的存在,方形或者长方形的存在,绘画空间的存在,实物—画的存在。

马奈打破古典绘画的第二种方式是对光的使用。对传统绘画而言,画中的光应该来自画面内部,绘画的光亮是被再现的场景的光亮,与外部实光无关。而这种光照通常来自画面底部或者右侧或者左侧,通常通过窗户流泻进来,并且在照亮画中场景的同时还伴随着阴影,仿佛这一切都是画中表现的场景的真实而自然的光影,是场景自身被场景之光所笼罩。但是,马奈却特意强调外部实光,强调画面的光是由外光投射到画面上的。外部实光垂直地毫无阴影地正面照射在《吹笛少年》身上,猛烈地照在《草地上的午餐》中的前面坐着的裸女身上,也像一道火炬般地照在《奥林匹亚》的躺着的裸女身上,并使得这所有被强光照耀的人物耀眼醒目,从场景中分离出来。在此,这是一张画,或者更恰当地说,是一个画布,一个长方形的画布被画外的光所照亮。光源在画外,而不是在画中被再现的场景之内。外光照射的是一幅画,而不是画中的场景和人物。外光使得绘画作为一种物质客体原形毕露。

对传统绘画而言,一旦一个场景被设置(被画出来),那么,它就预订了一个观看的位置。对这个场景的观看就必须有一个恰当而固定的位置。这个观看位置和这个场景必须匹配,只有在那个位置才能去看这张画。但是,马奈使用了各种巧计动摇了这个稳定的观看位置。在《弗里—贝尔杰酒吧》中,一个巨大的镜子取消了景深(就像马奈其他作品一样),将酒吧侍女和她的镜像同时表现在画面上。但是,观众应该怎样去看这幅画?这幅画给他一个什么样的稳定的角度去看?因为这个酒吧女招待同她的反射镜像有一些错觉。女招待被外光正面照射(同样是马奈的方式),显然,她面前没有任何障碍,没有任何人物,她正面对我们观众,这需要我们去正面看她,这就把我们的位置确定了——我们应该在画的正前方,我们应该直面她。但是,一旦我们看到画中她的背影、她的反射镜像时,我们发现她面前还有一个男人。这个男人贴近她,挡住她并俯视她。显然,女招待和她的镜像之间存在着矛盾。如果她像她的镜像中那样面前有个男人,她就不应该这样毫无障碍地直面观众,她的脸就应该被挡住,她也不应该俯身下看(镜中的男人比她高,在俯视她,她应该往上看)。问题就此出现了,这个男人到底在她面前吗?在这个位置上吗?或者说,这个男人既在她的面前,也不在她的面前。这就要求观众移动位置,转换视角去看这幅画。他既可以正面看这幅画(当看这个女招待的正面肖像时),也可以转身斜视这幅画(当他看这个女人的背影和镜像时),他被指派到不同的位置去看,他随着女招待和她的镜像的变动而转动自己的位置。他甚至不清楚哪种位置最适合他看这张作品。他稳定的位置被弄乱了。他最好的方式就是绕着这张画看——这就马上暴露了这终究是一张画,是可以被人随意从不同角度移位去看的画,而并不是一个实际的场景。福柯也分析了在《卖啤酒的女侍》、《露台》、《铁路》等作品中马奈经常玩弄的这些诡计。

这就是马奈的发明,他突出了绘画本身的实物性,他画的是实物—画。因为“画前移动的观者,用实光直打的画面,经过加强的纵横线条,景深的取消,这些都是油画具有的实际的、物质的甚至物理的特性,这种油画正在出现并在表现技巧中发挥其全部特性”【19】。所有这些,都是绘画语言的自我突出,绘画语言不再是透明的从而令自己消失的再现工具,而是一种自主的存在。

三

福柯将马奈看作是第一个打破传统绘画模式的人,但是,马奈还没有完全摆脱再现,他还是一个再现的画家,他只是在再现的同时也暴露了绘画的物质性,他为摆脱再现提供了一个突破口。而真正地彻底摆脱再现的人是克利、康定斯基以及马格利特。他们三个人各司其职,从不同的角度打破再现的统治。而在这三个人中,福柯着重谈论的是马格利特。

在论述马奈的时候,福柯强调文艺复兴以来的绘画的原则就是要掩盖绘画的物质性。但是,在之前写作的《这不是一只烟斗》(1968)中,他从另外的方面强调15世纪以来的绘画的两大原则。“第一个原则是把造型表现(由此导致相似)与语言表现(由此排斥相似)区别开来”【20】。也就是说,在古典的平面空间中(绘画空间),通常出现形象支配文字的方式,也会出现文字支配形象的方式。文字和形象、词汇符号和视觉表现二者之间总是有一个主次之分,它们在画面上或者书籍内不能同等地同时出现。这是个不平等的、有主次之分的图文空间。这个古典绘画的空间是由克利推翻的。克利通过“在一个不确定的、漂浮的、逆转的空间中显示出并置的图形和符号的句法来打破这个原则”,在克利这里,“船、房子和人同时是可以辨识的形象和书写文字的要素”【21】,形象的再现和文字的说明可以交织统合在一起,从而颠倒了要么是图来主宰文、要么是文来主宰图的传统法则。文配图或者图配文的方式被颠倒了。在克利这里,语言符号就是图形,图形就是语言符号。最典型的是克利绘画中反复出现的箭头,它既是表示顺序的图,也是表示相似性的词和符号。它同时是图和文字,同时是造型和语言。

古典绘画的第二个原则是“提出一种对等原则,即在事实的相似与对表达上的联系的确认之间有对等”。简单地说,这就是再现原则。人们画了一张画,画出一个图形,只要这个图形与一个物相似,那么,总会有语言上的确认“,你看到的,就是这个”【22】。也就是说,图总是因为它和物的相似而被确认是这个物。它是对这个物的再现,绘画总是要画出一个物。先是相似,然后是确认。相似和确认不能分开。打破这个原则的是康定斯基。他既不追求相似,也不追求再现。他同时告别了二者。显而易见,康定斯基是对再现的否定——他那些著名的抽象画面上没有任何相似之物,当然也就没有任何可以确认之物。他的原则毋宁是,线条、色彩就是线条和色彩本身,线条和色彩本身就是物,它们就是它们的自我再现,而不是对它物的再现手段。这实际上也是打破古典再现绘画原则的抽象画的开端。

克利和康定斯基分别打破了两个古典绘画原则。那么,马格利特呢?马格利特同克利和康定斯基显而易见不一样。他们的绘画方式相隔很远,甚至是对立的。但是,马格利特用自己的方式来打破传统绘画原则。在反古典再现绘画方面,他又是对克利和康定斯基的补充。

马格利特画过两只烟斗的画。其中的一张是在平面画布上画有一只烟斗,但是,在烟斗的下方,却写着一行字“这不是一只烟斗”。这个烟斗的图形和这行字,这行书写字“这不是一只烟斗”同时处在一个空间内,同时处在一个画布空间内。也就是说,造型表现与语言表现同时出现在一个平面中,这行字就处在图的下方。这是古典绘画的一种典型方式:图和文同时在此(我们且不去管是图决定文,还是文决定图)。按照一般的方式,文是对图的补充、说明、支撑和解释,反过来也是如此。它们以此构成一种“图说”,完满地毫无遗漏地对再现之物进行确认。图和文结成了一种毫无瑕疵的指示、命名、描述、分类等各种关系。这也曾经是福柯所说的图形诗(calligramme)的特征。但是,在马格利特这里,图和文的关系却被高度复杂化了,它们甚至不是简单的矛盾和否定关系(画的是烟斗,文字却说这不是一只烟斗,是对烟斗的否定)。福柯不可思议地分析了这幅画可能包含的多种阐释方式:“这不是一只烟斗”有各种各样的读法,图和文之间存在着一系列的交错和误指,它们甚至彼此之间发动了一场战争,这幅画承认文字和图形这“两者之间发动的攻击,向对方目标射出的箭,采取的颠覆和破坏行动,一支支长矛和一处处创伤”【23】。“在这个被打碎并漂移的空间里,结成了一些奇怪的关系。出现了一些僭越、突然的破坏性入侵、图像向词语空间的坠落,以及词语的闪电划破了图画,使之碎片横飞”【24】。图和词的亲密关系解体了。不仅如此,文字位于图像之下,图像和文字在画面上存在着一个空隙,这是一个不确定的场所,它将上面的烟斗和下面的文字隔开了,它们可以各行其是,互不相关,各自跌落到自己的领域。文字本身可以是图像(是被画家画出来的),图像也可以是文字(它也像是各种字母按照顺序写出来的)。它们都有属于自己的实体,它们可以被人们分别以异样的眼光去看待。这个空隙意味着它们共同场所的删除。图与形虽然在画面上共存,但是,它们的古老关系,它们的共同空间,却彻底消失了。如果说,在克利这里,语言和图形交织和重叠在一起,它既毁坏了语言也破坏了造型,从而形成了一个既无名又无形的空间,从而让再现和确认的企图变成妄念的话,那么,在马格利特的空间中,图形和语言都存在,它们都各自完美地保留着,古老的再现空间也存在,但是,图形和语言之间的巨大纷争游戏,它们之间的确认性关系的崩溃,它们的稳定和同位关系的解除,还是让这个再现空间分崩离析。

在此,在福柯这里,我们看到了打破绘画再现的四种模式:马奈作为开端,暴露了绘画的物质性,从而将绘画从被再现之物的绝对王权中释放出来;克利将图像和语言合二为一,结果就是,画面既非图像也非语言,既无法配合也无法交流,既无法确认也无法再现;马格利特则相反,他保留了图像和语言,但是让它们大声争吵,相互诋毁,从而将画面撕裂,让任何的再现和确认感到阻力重重;最后,康定斯基则彻底毁掉了图形,他的画面上只有色彩和线条,这些线条和色彩只是在自顾自地跳舞,对现实的再现在那种轻盈的舞蹈中被扔到了脑后。

【1】“Representation”在中文里的不同学科中有多种译法,本文按照上下文的语感,有时译为“再现”,有时译为“表征”,有时译为“表象”。

【2】实际上,这一章也是整本书写成后插进来的。对《宫娥》的分析,先于这本书完成。《词与物》出版的时候,福柯将先前完成的这篇文章加到书稿中成为第一章。《词与物》的畅销,同这一章有很大的关系。

【3】【5】达尼埃尔·阿拉斯:《我们什么也没看见——一部别样的绘画描述集》,何倩译,北京大学出版社2007年版,第143页,第143页。

【4】【6】【7】【8】【10】Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, New York: Vintage Books, 1994, p. 14, p. 16, p. 16, p. 15, p. 208.

【9】【11】【12】【14】【15】杜小真编《福柯集》,上海远东出版社1998年版,第107页,第83页,第82—83页,第107页,第113页。

【13】【20】【21】【22】【23】【24】福柯:《这不是一只烟斗》,邢克超译,漓江出版社2012年版,第53页,第37页,第38页,第40页,第25页,第45页。

【16】【17】【18】【19】福柯:《马奈的绘画—米歇尔·福柯,一种目光》,谢强、马月译,湖南教育出版社2009年版,第15页,第15页,第14页,第43页。

本文原刊载于《文艺研究》2015年第4期

作者:汪民安