在《奥柏林学院艺术博物馆的公告》(Bulletin of the Art Museum of Oberlin College)(1949年秋季)上,查尔斯·帕克斯特(Charles Parkhurst)公布了一件新近购入的青年毕加索的素描,【1】这幅素描作为油画《拿扇子的女人》(Woman with a Fan)的立意的一个阶段具有特别的价值。他观察到艺术家是根据一个以放松的姿态坐在他面前的模特来画这幅素描的,但他在油画中通过抬高她的右手,给予整个姿态与服装更多的紧张效果,从而戏剧性地改变了它。根据他的辨认,这两件作品共同构成了毕加索用大胆地改造另一幅画的方式来创造一幅新图画的较早的和显著的例子。尽管素描原作中的许多东西被保留下来,但油画中有表现力的感觉却显著不同。前者中休息的舞者的消极形象最终获得了一种权威和重要的样子。她的右手本来无力地搭在膝盖上,妨碍了左臂的运动,现在则抬起来,成为指挥的姿态。这个新姿态对于原先所画的人物的意义而言非常奇怪,她沉重的眼皮下那沉思的目光仍然显示出她更强健的化身。在这个新的姿态中有着能量与意志的样貌:这个孤立的女人,曾在梦幻中自我封闭,如今看起来却像是一个世界中的演员,这世界是她作为一个庄严仪式的主导参与者所要勇敢面对的。她是一个女牧师,用她那强有力的,张开的右手严肃地管理着,指导着,并用她左手中仪式性的工具指点着。

很难相信仅仅一个纯粹的艺术决定,一个来自素描的明显的不足之处,就能单独解释这一彻底的变化;这个不足之处要求画家以更有效的方式填满空间,或者强化人物的轮廓。油画中的人物拥有一种新的人格,她呈现了一种角色,以一种前一张画所缺乏的坚定性面对世界。素描中的女人,手臂被短促和试探性的笔触的轮廓所限定和固定化,是一个从她的环境中隐退,似乎被包围着她的空间的压力和侵蚀力量所折磨的存在,在油画中却成了一个扩张着的有机体。她的四肢伸向画布的好几个角落;她的脊背虽然向着画框隆起,身体仍然保持着像柱子一样直立;并且,在弯曲的胳膊和手的明确轮廓中,有一种奇特的对应于水平轴线的对称性,这给予了她对空间更为完整的掌控能力,而且强化了她故意釆取的姿态的构造。素描中的女人姿态分明地坐着,尽管其暗示的下半身及其支撑有多么含混,它们被带有水平跨度的巨大弧形的裙子的上半部分遮盖着。丰满圆润的后背和平直下垂的胸部对于承受那长长的、细细的、向前倾斜的脖子显得太过狭窄,但对于确定坐姿则是足够了。在油画中我们则不确定这个女人是否坐在一个较高的位置上,还是站在那里,一条腿向前抬起踏在一块木头或是一级台阶上。无论哪种姿态,这都是一个暗示出身体的潜能的绷紧的直立姿态。同样,她那运动员一般贴身的服装也支持着这一姿态的印象。

这个人物形象表现了什么?它因其姿态的随意性而在毕加索同时代的作品中显得非常特别。其意义并不像工作室中的一个肖像或裸体模特那样显而易见,我只能通过想象这个形象得以从其中抽离出来的那个更大的整体,来猜测一种暗示的意义。

多年以前,当我还是个小男孩的时候,我曾在布鲁塞尔皇家美术馆见过一个类似的形象,至今仍在我的记忆中生动鲜活。那是安格尔(Ingres)的精彩作品《奥古斯都在听维吉尔读埃涅阿斯纪》(Augustus listening to Vigil read from the Aeneid),一个从他的绘画《维吉尔为皇室背诵他的诗》(Virgil Reciting his Poem to the Imperial Family)中摘取出来的母题。【2】我们能否怀疑是这件作品激发了毕加索1905年的油画的灵感?如果是这样,我们不得不钦佩两位艺术家出于不同出发点的作品之间精彩的殊途同归。毕加索在那一年的早些时候从巴黎旅行到荷兰,但据说他没有看到那件原作。【3】然而,安格尔是那个时代被古典素描派理想所吸引的年轻艺术家们崇拜的对象。【4】但是在毕加索早年作品中的涂绘性的东西仍然表现在他的新作品中,在人物形象轮廓的光影被强调的笔触中以及背景的明显笔触中;那些较早的艺术品的调色板仍然在新近作品的冷冷的阴暗色调,服装的蓝色和紫色中盛行。这一令人想起安格尔伟大范例的形式观念导致了毕加索风格并不彻底的调整,这在安格尔式的姿态方面比相应的线条的坚实性方面更明显。

与安格尔绘画的相似性不仅仅触及到那个单一形象的造型观念。在这一语境中,安格尔和毕加索的共同之处在于都表现主人公正在对一个并未岀现但被明确暗示的观察者说话——那个侧面人物的姿态和目光所针对的对象。安格尔通过把奥古斯都与那两个女人从其原来的环境中分离出来,从而赋予其家庭成员一种更宏大、更富于雕塑感的形式所做的一切(这个环境描绘的是诗人在宫廷中靠着灯光为他们背诵他那辛酸的诗歌《你将成为马赛鲁斯》[Tu Marcellus eris],因此把原画中的插曲肢解成碎片,以至于奥古斯都在其中显得像是一幅历史画的有点不可理解的片段,他看起来似乎在对画面之外的一个在场者说话。毕加索在修改他笔下的单个形象时,则通过增加而不是减少,来实现从一个倾听的皇帝到一个活跃的指挥者的转变。两件作品中的共同的主观瞬间包括实际上在回应的或正殷勤等待的人,他虽未被再现出来,我们却被引导着去想象他;尽管这一改变对安格尔来说是他一生的历史画态度的决定性变化,那种态度使他习惯性地把讲话者和倾听者,领导者和追随者都一起表现出来,【5】就像在戏院的舞台上一样,但对毕加索来说,他在此前的几年里就已经描绘了许多孤独的,处于一种迟钝而忧郁姿态的人物形象,一个侧面人物的孤独感从未改变,然而他与他那画面外的搭档之间的积极沟通,确实是某种新东西。【6】

从毕加索对奥柏林素描的改造中,我们可以看到他从“蓝色”风格向“玫瑰红”风格过渡时期的艺术的普遍过程的一个实例。这是朝向自律和力量的一步,不仅通过更多明确的形式上的融贯性,而且也通过被设定在自我封闭的姿态中的、压抑的社会边缘人的悲情中解脱出来的不断增长的冷漠形象;这类形象充斥于他的蓝色时期的作品中。那种专注的,通常是被抛弃的和无家可归的人,被拥有强壮体魄的形象所取代,他们拥有令人艳羡的美或是年轻运动员的矫健,自信而迷人,在公众面前展示他们的胜利。

在整个1905年中,毕加索经常在他的油画和素描中表现一个手臂抬到头顶或是有力地伸到身体币心之外的形象。一个女人,或着衣或裸体,拨弄或梳理着头发,或者是把一个婴儿举到空中。一个马戏团环境中的女孩在一块圆石头上平衡自己,不对称地举着双臂以达到平衡。骑无鞍马的骑手在伸开的手中握着鞭子。一个杂技演员用一只手臂举起一个身材较小的平躺的人。【7】相比于前几年的痛苦风格,身体的这种新的力量和扩张是一个值得注意的变化。那些东西经常可以从自我抑制的姿态、四肢的反应和忧郁悲伤的面孔,以及占据统治地位的色彩——蓝色——的阴沉的闷闷不乐的气氛中感受到。在这一新阶段的作品中仍然还有一些图画存留着矛盾的情绪。所谓的“玫瑰红时期”其实包括了很多这样的绘画,它们带有明确的蓝色,或带有蓝色与玫瑰红色的强烈调和,或带有冷调的或中性化的红色,就像那些仍然带有早期的忧伤(tristesse)的面孔甚至身体。但是主要趋势则是毫无疑问地朝向一种美丽、强壮、欢快、敏捷的幸福意向,去克服那些作品中的伤感,在这些意向中即使是大块的蓝色也通过他们的背景和邻近色调的对比而获得了一种愉快的面貌。那灵巧的表演者,被掌声包围的演奏家,美丽的青年男女,从马戏团的艺术家和波西米亚人的古老领域中浮现出来——那是一个由贫穷和疏离带来的,沉浸在忧郁之中的同病相怜的共同体。可以与《拿扇子的女人》互为补充,并且对画家正在发展中的意识——业已完成和被确认的艺术家的自我——意义重大的一幅画是《蓝衣男孩》。那是不断增长的解放的一个阶段,在那个阶段里,过去的自我在怀疑踪迹和神经质的孱弱中依然清晰可辨。在这里,一种超越的努力的幻想,一种关于未来的力量与荣耀的幻想,赋予了绘画一种成功的属性。男孩头上的花环,用来装饰他背后的墙面的花环,都诠释出画家想要赢得荣誉的意识。(在此不久之前画的一幅素描中,毕加索描绘了他自己手拿烟斗的侧面像,姿态和《蓝衣男孩》中的姿态一样。)在同一年的另一幅油画中,一个年轻人,裸体并面对观众,就像塞尚画中的浴者,伸出手向前拉着一匹高贵的骏马,姿态优雅而轮廓分明。那是一种表示青春的胜利的艺术,带着引喻的优雅和线条的平和,令人想起法国和意大利的传统中的大师们,那些美术馆中的荣耀作品。但即使在那时,这个年轻的西班牙人的作品在微妙的玫瑰红与灰色的微差之中仍保留着一抹悲伤,尽管已经胜利,却因残损与孤独而遗留着以往的痛苦。在《拿扇子的女人》中,被沉重的上眼睑压缩变小的眼睛是这种仍然忧郁的精神的表征。她的四肢,尽管伸展着,仍然在整体上和身躯一样僵硬,并且整个人物实际上是不动的;外翻的手掌从腕部向后弯曲,这个费力的姿势也同样出现在《蓝衣男孩》那拿着烟斗的左手中。他的右手——在一幅预备性的素描中以一种习惯性的自我封闭的姿势紧握着左臂——则被允许松弛地下垂于分开的两腿之间。

在水牛城奥尔布赖特博物馆里(Albright Museum, Buffalo),《梳妆》(La Toilette)一画还有另一版本的拿扇子的人物形象,这幅画创作于下一年。那个手拿镜子对着梳头的裸女的着装的女人,从她的上半身来看,尤其是左手的构思和头部的严谨侧面,以及带有异国情调的肩带的服装,都是《拿扇子的女人》的姊妹篇。她在这里是那个愉快的裸体的服务者,保持不动和消极,而那个裸体女人在镜子中凝视着自己,她的手抬到头上梳理着举起的头发。我们可以猜测这两个形象的对比的意义:那个裸体美女——正面的、金发的、自我扩张的、对称的、平滑均衡的——和那个着装的、僵直站立的侧面侍女,以及与镜子背面一样黑的头发下垂至肩部,——像她的头发一样的剪影形状——还有像重型机械一样沉重的脚,与那个裸体的人物被光照和突出的四肢如此不同。年轻艺术家的这两种相互竞争的强烈愿望可能被同时投射在这一对女主人和侍女身上,后者保持着一种仪式性的庄严与力量。我们可以将它看成是艺术的寓言,或者至少是艺术家的奋斗的自我同构;因为镜子既是调色板又是画布,而没有阴影的裸体是艺术家将要赢得并变换到画布上的理想化的美;而侍女也并非卑下的、次要的形象,而是画家自己——一个较小的、不太迷人的、不太美丽的存在,但她向美丽的自然举起镜子,显得坚定、稳固、严肃。

在后来的作品中,《拿扇子的女人》的姿态变种在各种背景中重复出现,并表现出那个艺术家的原始意象的构思的持续重要性。在他关于画家和模特儿的绘画中——一个与艺术家自己明显有关的主题——正侧面的画家抬起的右手拿着画笔(或铅笔),较低的左手拿着调色板。【8】在1932年画的《镜前女人》中,女人的手向镜像高高伸去,作为身体的人物形象与作为镜像的人物形象联系起来,作为有着侧面轮廓和正面头像的镜内身体的人物形象与作为镜外身体的人物形象联系起来——一个身体更加明显,另一个身体则是隐晦的或虚幻的——都令人想起《梳妆》中的那个裸女和侍女,重新激活了我们对那幅画的认知:即那是艺术家自我的双重性的一种投射。【9】

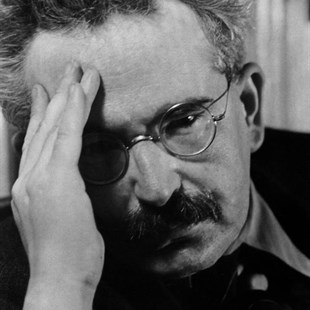

我再回到我们的出发点:毕加索对那幅奥柏林素描的改造。那不仅是一个绘画发明的过程,也是自我发展的一个批判性时刻,给艺术的表面带来一种冲突的新关系,或者至少是一种感觉上的对立趋向。如果我们无法把握它内部展开的变化或不敢探索它,我们却可以在一系列后来的作品中观察其结果。这个消极痛苦形象的艺术家,在不久之后成为影响深远的创新者,现代艺术的革命者,首先是通过更坚实简朴,具有更强的融贯性的形式,而后是借助热情、有棱角、鲁莽突兀、具有野蛮强度的形状,以及玫瑰红色、蓝色和灰色的粗暴对比,就像在《亚威农的少女》(Demoiselles d'Avignon)中,我们在对轮廓分明的身体的古典法则和表演礼仪的激进变革中,仍能辨认出玫瑰红时期的姿态和其他因素。多年之后,立体主义的作品开创了绘画的一个新时代,在那里古老意义上的再现被淹没于由不连续的线条和斑点组成的自律性结构,以及从最先进的自然主义作品中得来的复杂性之中。然而他远不是死守这一基础性的创造,而是随后不久便在频繁的震荡中,在两种倾向中自由地穿::一方面是建构性的,有时显得怪异的形象,另一方面是带有古典形式和典故的意象。在所有这些多样性中,显示出两种伟大力量的精力旺盛的、急迫的、臺不松懈的和富于想象力的运用:观看和操作,眼和手的强大力址,两者都有非凡的灵敏,一个走向对艺术作品中的形式的奇特性及其合作,另一个走向对工具与材料的彻底可塑与顺服的潜力的发现——这是从自然走向艺术,也是从艺术走向自然之间的永恒通道的基础。为了实现改造的能力——毕加索曾把自己的艺术称为破坏的总和——他不得不克服早期想要利用自己早熟的艺术技巧的倾向,那是一个传统技巧的宝藏——他以对技巧的大胆牺牲来做这件事,那些技巧是长期的学院训练的成果——他也不得不征服那种使他倾向于早期的压抑与疏离的主题的情绪。在蓝调阶段与立体主义作品之间的风格递嬗中,他完成了所有这些,而且并未失去自发性或强烈的幻想与表达能力,最终,通过立体主义的作品,他以我们所熟知的原创性和力量成为历史性的大师。由曼·雷(Man Ray)拍摄于1935年的一幅精彩的艺术家照片是这个自我改造及其两极性的最清晰的图像【10】紧张的自我约束的姿势,一手支撑着头部,一只手臂反过来被另一只手臂握住,令人想起他的蓝调阶段的某些绘画,尤其是那幅《小丑和母亲》(Young Harlequin and His Mother)。【11】但是与那些马戏团的柔弱而孤独的艺术家们悲伤的神情、含蓄和回避的眼神,以及灵敏的四肢相对照的——他们在钢丝和髙空秋千上如此强壮和灵敏,在日常生活中却如此虚弱——毕加索以那种封闭的姿势,以一双令人难忘的具有穿透力的眼睛和拥有超自然力量的强壮的操纵之手,将自己呈现在照相机面前;作为形式的发明者和操控者的自主的艺术家的力量,它充满激情地关注着作为其艺术资源的一切可见物与可触物。

注释:

1.第7卷,第16-18页。参看同一期刊,诺玛·F.布鲁德:《毕加索的素描<拿扇子的女人>:论德加在毕加索走向其‘第一古典时期’的过渡中的角色》(Norma F.Broude, “Picasso’s Drawing, Woman with a Fan: The Role of Degas in Pocasso’s Trasition to his ‘First Classical Period’”),第29卷(1972年),第78-89页。在这幅素描的各种变体和各种研究中,参看泽沃斯目录《1903-1906年补编》(Zervos, Supplement aux annees, 1903-1906),第22卷(巴黎,1970年)第276-278幅,插图104-105。

2.关于后者,画与1812年,现藏于图鲁斯美术馆,参看G.威尔登斯坦《安格尔的绘画》(G.Wildenstein, The Paintings of J.A.D.Ingres, New York, 1954),插图50,目录第83号,第179页。还有一个较晚的纸上版本——参见同上,第49幅,目录第320号,第178页,另一件作于1822年,参见诺曼·石勒诺夫《安格尔,及其文学资源》(Norman Schlenoff, Ingres, ses Source Litteraires, Paris, 1956),插图12,第103-105页。关于1819年在布鲁塞尔的绘画,参看威尔登斯坦前揭书,插图53和目录第128号。

3.这个信息归功于我的朋友,让·勒马瑞的好意,他是巴黎现代艺术国家博物馆的馆长。

4.他的画《闺房》(1906年作)收藏于克利夫兰博物馆——克里斯·泽沃斯《帕布罗·毕加索1,1895-1906年的作品》(Chr. Zervos, Pablo Picasso I, Oeuvres de 1895 a 1906, Paris, 1932),第321幅,插图143,以及保罗·里卡尔达诺《毕加索绘画全集,蓝色与玫瑰红时期》(Paolo Lecaldano, The Complete Paintings of Picasso, Blue and Rose Period, New York, 1970),插图61——显然受到安格尔《土耳其浴室》的启发——威尔登斯坦前揭书,插图113——尽管在细节上如此不同。它在被卢浮宫美术馆购得之前曾是1905年秋季沙龙中的安格尔伟大的回顾展中的展品。毕加索被收藏于大都会博物馆的绘画《理发》(泽沃斯前揭书,第313幅和里卡尔达诺前揭书插图51)表现了从《土耳其浴室》而来的主题,只不过是反向的和着装的。

5.来自同一幅更大的作品的.是裸体的《安杰丽卡(见威尔登斯坦前揭书,插图16,目录第287号),取自《罗杰与安杰朗卡》(同上书,插图52,第224幅)。

6.正侧面的形象在他早期的绘画和素描中是很常见的,常常带有撤回和内向的效果,尽管也有能看到更清晰的鼻子和下巴的冷漠客观的侧面像的先例。在时间上紧接着《拿扇子的女人》的画作是半幅《有花边衣领的男青年》(见里卡尔达诺前揭书,插图45,第213幅),它被租借到沃茨斯特博物馆;手放在胸前和髋关节上的姿势把人物形象完全隔离成一幅肖像。

顺便说一个题外话,但并不远离我们的主题:这一形象的姿势在毕加索早期作品中的先例是1901年的素描,是对马奈《奥林匹亚》的戏仿(参见里卡尔达诺前揭书,第84页)。在那里,他在画面右边的前景中清晰可辨地表现出自己的正侧面,坐在一个裸体的黑人女性床边,伸展的右手向后弯曲指向她,就像16和17世纪的宗教绘画的前景中的某些形象。床上有一只狗和一只猫,《奥林匹亚》原作中的黑人女佣被毕加索的朋友塞巴斯帯安·维达尔所取代,他用托盘托着水果和饮料,取代了原来那束花。这样的一些细节在塞尚所改编的《奥林匹亚》中也出现过:用托盘托着水果和饮料的人物,在右角落里的艺术家,还有小狗——这些就像在著名的《那不勒斯的午后》(L.文杜利《保罗·塞尚:他的艺术和作品》[L.Venturi, Paul Cezanne, son Art, ses Oeuvres, Paris, 1936],第225幅)以及在为这幅画所作的素描中,以一种更开放的色情画的变异形式出现,那个男人赤裸着,皮肤黝黑(同上,第112、223、224、82O、822、1177、1178、1181幅)。看来,毕加索的素描受塞尚的启发,与受马奈的启发一样多,自从塞尚1901年在沃拉尔的画廊里展出作品后,这些就更加可信了;沃拉尔拥有塞尚的那些素描中的一部分,并且后来在他的书中使用了其中一些素描(见沃拉尔《保罗·塞尚》第60、121页)。毕加索1901年时被塞尚吸引这一点,是年轻艺术家对仍然健在的、功成名就的老大师的回应的一个有趣的证据——根本不是对塞尚1908-1909年间那些成熟作品的形式与色彩的回应,而是对他年轻的幻想与激情的回应。1935年毕加索在一次访谈中曾说:“激起我们兴趣的是塞尚的焦虑——那才是塞尚的遗产。”(阿尔弗雷徳·H.巴尔:《毕加索艺术五十年》[Alfred H. Barr, Picasso, Fifty Years of His Art, Museum of Modem Art, New York,1946],第274页)

7.参看里卡尔达诺前揭书,第165、173、174、176、180、182、194、203、204、241、259、271、271、275、289幅。

8.巴尔前揭书,第156页。

9.巴尔前揭书,卷首彩页,还可参见这一主题的一幅蚀刻版画,是巴尔扎克《未知的杰作》(同上,第145页)的插图——1927年的作品。在这里,从模特的形状到抽象的混乱状态的转变是另一转变的逆反:在画中具有抽象外表的模特被具有抽象外表的艺术家转变成一个质朴的轮廓。举着手或伸展手臂的女孩在毕加索后来的作品中一再出现,在预兆性的《米诺陶》(1935年,同上,第193页)中,一手举着灯,一手拿着花;在《格尔尼卡》(1937年)中,举着灯。但是在最后这个例子中——其中一个女人征服了暴力的场面——可能有来自巴黎法国革命的过去为人熟知的纪念碑中的类似形象的剌激,它们对于艺术家在西班牙内战期间纪念碑式的绘画构成了特别的暗示:星宿广场的凯旋门上鲁德的浮雕马赛曲中的女人,德拉克洛瓦的《路障上的白由》(又名《自由引导人民》),以及普吕东的绘画《正义追讨罪恶》(卢浮宫)中手持火炬的天使,在所有这些之中都显示出另一些因素,令人想起《格尔尼卡》。

10.照片最早被复制在《艺术档案》(1936年)中,卷首。

11.关于彩色复制品参见里卡尔达诺前揭书,插图28。引自蚀刻版画《粗茶淡饭》中的姿势,还有其他的早期作品——同上,第1、3、4、10、24、138页,以及在第141页上带有毕加索那样的特征。

选自《现代艺术:19与20世纪》

沈语冰、何海译